Italia romana

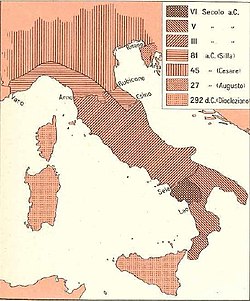

In epoca romana, la nozione di Italia si evolse fino a designare la penisola nella sua totalità, dalla punta calabra, allora Bruzio, fino alle Alpi; dai tempi di Diocleziano in poi essa incluse anche le isole.

| Italia romana | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| Informazioni generali | |||||

| Nome ufficiale | (LA) Italia | ||||

| Capoluogo | Roma 1.000.000 abitanti (durante il principato di Augusto) | ||||

| Altri capoluoghi | Mediolanum, Ravenna | ||||

| Dipendente da | Repubblica romana, Impero romano | ||||

| Amministrazione | |||||

| Forma amministrativa |

| ||||

| Evoluzione storica | |||||

| Inizio | VII secolo a.C. | ||||

| Causa | Età regia di Roma | ||||

| Fine | 476 d.C. | ||||

| Causa | Caduta dell'Impero romano d'Occidente | ||||

| |||||

| Cartografia | |||||

(in rosso cremisi) | |||||

Generalità

Come suggerisce lo storico italiano Giovanni Brizzi, il concetto di Italia è un'invenzione di Roma antica.[2] Il senso di nazione (tanto evocato poi durante il risorgimento), lo stesso concetto di popolo italiano, oltre all'«idea, la concezione dell'Italia fisica, dell'Italia regione geografica (percepita quest'ultima come tale dall'età di Catone[2]), presero forma soltanto dopo e come conseguenza dell'unificazione politica ed etnica di tutta la regione a sud delle Alpi».[3]

Si può forse osservare come la nozione di Italia romana sia una nozione dinamica, in divenire fino all'età augustea. Infatti se inizialmente esisteva un'Italia greca (limitata al meridione italiota), un'altra etrusca (separata dagli Appennini, dal mondo gallico e greco), esiste senz'altro una prima Italia romana, che conicideva inizialmente con la grande regione costiera occidentale, compresa tra l'Etruria settentrionale e l'ager Campanus, e che nella concezione di Appiano di Alessandria, escludeva i Sanniti.[2][4]

Territorio

Dei confini dell'Italia parlava Antioco di Siracusa (V secolo a.C.) nella sua opera Sull'Italia,[5] il quale la identificava con l'antica Enotria. A quel tempo si estendeva dallo stretto di Sicilia, fino al golfo di Taranto (ad est) ed al golfo di Posidonia (ad ovest).[6] In seguito, con la conquista romana dei secoli successivi, il termine Italia venne ampliato a tutti i territori a sud della catena delle Alpi, comprendendo, pertanto, anche la Liguria (fino al fiume Varo) e l'Istria fino a Pola.[6] Di fatto tutti i suoi abitanti furono considerati Italici e Romani.[6]

È importante notare che fino al 292 d.C., la Sicilia e le isole di Corsica e Sardegna non erano considerate come parte dell'Italia. Soltanto sotto Diocleziano, le provincie di Sicilia e Sardegna e Corsica verranno annesse alla "Diocesi Italiciana".[7]

Con la definitiva vittoria romana sui Sanniti (298-290 a.C.), al controllo della federazione romana rimanevano esclusi solo i territori dei Bruzi, dei Greci Italioti nel meridione italico, e nel settentrione il tratto più remoto dell'Etruria e la Gallia cisalpina a nord degli Appennini. Il territorio romano raggiunse in questo periodo una superficie di 13.000 km2 circa, mentre quello dei socii era costituito da 62.000 km2. Si trattava ormai del quarto stato per estensione territoriale, tra quelli che si affacciavano sul Mare Mediterraneo, vale a dire dopo la Siria seleucide, l'Egitto tolemaico e l'impero di Cartagine.[8]

Poco prima della prima guerra punica (264 a.C.), al momento della fondazione di Ariminum (nel 268 a.C.), la superficie dei territori annessi a Roma era giunta a circa 25.000 km². Dato che un terzo dei nuovi territori era di proprietà dello stato, la superficie dell'ager publicus era costituita da più di 800.000 ettari, determinando il moltiplicarsi sia dei piccoli poderi degli agricoltori liberi attraverso le assegnazioni viritane, sia la formazione di grandi proprietà terriere da parte delle classi sociali elevate.

Popolazione

L'Italia romana era un territorio vasto e contrassegnato da una notevole varietà etnica e sociale, che, pur conservando dei forti particolarismi locali, subì sin dalla fine della repubblica un processo di unificazione sotto un unico regime giuridico. Si stima che in Italia vivessero all'inizio del VI secolo a.C. all'incirca 3 milioni di abitanti, di cui: 130.000 Lucani, 450.000 Messapi, 200.000 Bruzi, 200.000 Campani, 300.000 Sanniti e 250.000 Osci.[9] A questi si aggiungevano all'incirca 600.000 Etruschi ed 1 milione di cittadini greci.[10]

Tito Livio racconta[11] come, nel 459 a.C. (in effetti fa riferimento al consolato di Quinto Fabio Vibulano e Lucio Cornelio Maluginense Uritino), si sia concluso il decimo censimento ab Urbe condita, dal quale risultarono 117.319 cittadini romani.[12] Durante la terza guerra sannitica, nel 294 a.C., il nuovo censimento contò ben 262.321 cittadini.[13] Pochi anni più tardi, nel 289 a.C., al termine dell'ultima guerra sannitica, i cittadini erano aumentati a 272.000 unità.[14]

Alla vigilia della prima guerra punica (nel 265 a.C.), i cittadini aumentarono notevolmente fino a raggiungere le 382.234 unità.[15] Pochi anni prima che terminasse questa prima guerra per l'egemonia del Mediterrano occidentale (nel 247 a.C.), i cittadini erano diminuiti a 241.212,[16] ad un livello inferiore alla fine della grande guerra sannitica.[14] Il punto più basso venne però raggiunto durante la guerra annibalica (nel 209 a.C.) con soli 137.108 cittadini a causa delle numerose disfatte subite (in primis Canne dove perirono non meno di 60/70.000 soldati romani/italici[17]) e della defezione di parte dei socii soprattutto nel meridione italico.[18]

Una volta terminata la seconda guerra punica con la vittoria di Roma (202 a.C.), la ripresa fu lenta e graduale a causa delle continue guerre di conquista della parte orientale del Mediterraneo, tanto da far segnare 258.318 cittadini nel 189 a.C.,[19] 269.015 nel 174 a.C.,[20] 312.805 nel 169 a.C.[21] per poi raggiungere 394.336 cittadini quasi un secolo dopo la sconfitta di Annibale (115 a.C.),[22] e comunque pari al risultato riscontrato alla vigilia della prima guerra punica.[15]

Un dato estremamente interessante e importante è quello fornitoci da Livio, a quasi vent'anni dalla fine della guerra sociale (nel 70 a.C.), dove i cittadini censiti ammontavano a 900.000 unità.[23] Mentre l'incremento demografico al tempo di Augusto, dopo una notevole politica di colonizzazione compiuta da lui e dal padre adottivo, Gaio Giulio Cesare, fu rilevato tramite tre censimenti: i cittadini maschi furono 4.063.000 nel 28 a.C.,[24] 4.233.000 nell'8 a.C.[24] e 4.937.000 nel 14 d.C.[24] Se si considerano anche le donne e i bambini la popolazione totale nell'Italia del I secolo d.C. può essere stimata sui 10 milioni di abitanti circa.

Statuto

| Mappa del Latium vetus |

|---|

La federazione romana andò via via ampliandosi nel corso dei secoli, andando a comprendere soluzioni amministrative e politiche differenti. Della cittadinanza romana optimo iure (di pieno diritto), ne godettero sia l'Urbs e il territorio circostante, oltre alle colonie civium Romanorum ed ai territori distribuiti viritim (per lotti di terra a titolo personale), senza la necessità di dover fondare nuovi centri urbani, ed infine i municipia. In quest'ultim categoria rientrano tra i più antichi centri del Latium vetus, come Aricia, Lanuvio, Lavinio, Nomentum, Pedum e Tuscolo, che avevano acquisito questo titolo dopo la guerra latina (340-338 a.C.).[8]

Con l'ascesa di Roma ebbe, così, inizio il primo processo di unificazione culturale e politica della penisola italica. I territori acquisiti mediante la guerra passavano alla proprietà del popolo romano ed erano definite perciò ager publicus, il quale veniva assegnato, in proprietà o in affidamento, a comunità attraverso la fondazione di colonie o a singoli (viritim). La fondazione di più di trecento colonie, città stato che dipendevano direttamente dal potere centrale di Roma,[8] i cui cittadini provenivano dal Lazio e legate a Roma da trattati che ne regolamentavano il commercio, la difesa e i rapporti esteri, giocò un ruolo chiave nella trasmissione dell'identità culturale romana nelle regioni in cui venivano istituite.[25]

Accanto all'istituto della colonia esistevano le assegnazioni viritane del territorio: l'ager publicus veniva affidato non a città, come al momento della fondazione di una colonia, ma a singoli, dipendenti direttamente da Roma; un caso frequente era quello di soldati che, dopo la fine del servizio militare, ottenevano un appezzamento.[26]

Il sistema amministrativo dell'Italia rimase distinto da quello delle province fino all'epoca di Diocleziano. Le province erano infatti territori governati da magistrati delegati dal potere centrale,[27] mentre l'annessione e poi l'amministrazione dell'Italia si articolò per secoli attraverso la fondazione di colonie romane e latine, trattati di alleanza e confische del territorio (ager publicus).

Sotto Costantino I (314), la diocesi d'Italia fu suddivisa in due partizioni amministrative o vicariati, ognuna governata da un vicarius: l'Italia Suburbicaria e l'Italia Annonaria.[7] In realtà le fonti dell'epoca, come il Laterculus Veronensis e la Notitia Dignitatum, attestano che de jure l'Italia continuava ad essere suddivisa in una sola diocesi, la dioecesis Italiciana, a sua volta suddivisa in due vicariati.[28] Comunque, essendo Italia Annonaria e Italia Suburbicaria rette ognuna da un vicarius (la massima autorità civile di una diocesi), esse sono spesso dette impropriamente diocesi in quanto de facto lo erano pur non essendolo de jure.

| EVOLUZIONE DELLE REGIONI DELL'ITALIA ROMANA | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| prima della fondazione di Roma |

Umbria (Umbri)

|

|||||||||||||

| fino al 509 a.C. | Latium romano

|

Campania antica (Campani)

|

Etruria (Etruschi)

|

Umbria (Umbri)

|

Piceno (Piceni)

|

Sannio (Sanniti)

|

Lucania-Bruzio (Lucani e Bruzi)

|

Apulia (Iapigi, Dauni, Peucezi e Messapi)

|

Sicilia (Cartaginesi e Greci)

|

Sardegna (Sardi e Cartaginesi)

| ||||

| dal 264 a.C. | Pianura padana (Liguri, Celti, Veneti e Etruschi )

|

Italia romana

territorio formato da cittadini di pieno diritto (es. colonie romane) e cittadini sine suffragio (es. i municipia), le colonie di diritto latino, gli alleati (tra cui l'ager gallicus) |

Lucania-Bruzio (Lucani e Bruzi)

|

Apulia (Iapigi, Dauni, Peucezi e Messapi)

|

Sicilia (Cartaginesi e Greci)

|

Sardegna (Sardi e Cartaginesi)

| ||||||||

| dal 241 a.C. | Occupazione romana dal 222 a.C. circa

|

Italia romana (idem)

|

||||||||||||

| dall'89/88 a.C. (fine guerra sociale) | Occupazione romana

|

Italia romana (cittadini romani)

|

Sicilia (provincia)

|

Sardegna (provincia)

| ||||||||||

| dal 49 a.C. | Gallia cisalpina (provincia di cittadini)

|

Italia romana (cittadini)

|

Sicilia (provincia)

|

Sardegna (provincia)

| ||||||||||

| dal 42 a.C. | Italia romana (cittadini)

|

Sicilia (provincia)

|

Sardegna (provincia)

| |||||||||||

| dal 7 d.C. (Italia augustea) | Sicilia (provincia)

|

Sardegna (provincia)

| ||||||||||||

| dal 292 d.C. (Diocleziano) | ||||||||||||||

| dal 314 (Costantino I) | ||||||||||||||

Storia

La sottomissione delle popolazioni italiche e l’unificazione di questi popoli in un'entità geografica identificabile con l'attuale penisola italica, richiese a Roma una serie di guerre di conquista e di colonizzazioni lunghe e difficili. Le tappe principali furono, la conquista del primato sul Latium vetus durante l’intera epoca regia e poi la conquista della penisola dall'Arno allo stretto di Messina durante il primo periodo repubblicano (fino al 264 a.C.). A partire poi dalla prima guerra punica (264-241 a.C.) i territori soggetti al dominio romano andarono a comprendere anche Sicilia (241 a.C.), Sardegna e Corsica (238 a.C.), isole trasformate in province.[29][30]

Ancora nel III secolo a.C., nonostante l'opera di conquista dell'Italia da parte di Roma fosse quasi ultimata, non vi esisteva ancora un sentimento di appartenenza comune. Fu la seconda guerra punica (218-202 a.C.) a porne le basi. Dopo la sconfitta di Annibale (202 a.C.), i romani si rivalsero infatti sui popoli che, pur essendo sottomessi a Roma, si erano ribellati e coalizzati con Cartagine. Alcune città del sud Italia furono rase al suolo, mentre i pochi Galli rimasti nella Gallia cispadana furono completamente annientati. Inoltre, moltissime comunità, sia del nord che del sud, furono forzatamente sradicate dalla loro patria natia e deportate altrove.[31][32] I Liguri Apuani, ad esempio, furono deportati in massa (47.000 persone) nel Sannio e nella Campania.

Il processo di romanizzazione e di omogeneizzazione della penisola iniziò a questo punto a dare i suoi frutti. Nel Meridione, ad esempio, gli aristocratici italici iniziarono a organizzare matrimoni misti con le aristocrazie romane ed etrusche, al fine di creare intrecci coniugali che garantissero la strutturazione di legami di sangue in tutta la penisola. Questi legami ebbero talmente tanto successo che, a partire dal I secolo a.C., numerosi personaggi politici di primo piano potevano annoverare tra i loro antenati famiglie etrusche, sannite, umbre e via discorrendo.[33]

In concomitanza poi con la guerra annibalica, Roma procedette a sottomettere anche i territori celti a nord degli Appennini della Gallia cisalpina (dal 222[34] al 200 a.C.[35]) e poi delle limitrofe popolazioni di Veneti (a oriente) e Liguri (a occidente) fino a raggiungere la base delle Alpi.

Con la seconda metà del II secolo a.C. gli alleati italici (socii) iniziarono a chiedere la cittadinanza romana, che però ottennero dopo una dura e sanguinosa guerra sociale nell’89 a.C. Fu l'ultimo e fondamentale passo dell'integrazione italica nel mondo romano, e dunque della conseguente fusione delle varie culture etniche in un un'unica identità politica e culturale. Durante la cosiddetta guerra sociale (da socii), gli Italici si coalizzarono contro Roma e, se da un lato la coalizione italica perse la guerra, ottenne ugualmente la tanto agognata cittadinanza romana,[6] che, nel 49 a.C., venne estesa anche ai Galli cisalpini e ai Veneti, andando a coronare la tanto attesa integrazione sociale dell'intera penisola italica, divenendo di fatto tutti gli Italici, Romani a tutti gli effetti.[6][36] Fu dopo la guerra sociale che le differenze fra l'Italia e le province si fecero più evidenti.

La concessione della cittadinanza permise a Roma di diffondere ovunque la propria lingua, i costumi, le istituzioni. Al tempo di Cesare venne concesso il diritto di cittadinanza anche alla Gallia cisalpina (Cispadana e Transpadana) attraverso la Lex Roscia (49 a.C.),[37] mentre nel 42 a.C. la nuova provincia venne abolita e l'Italia romana venne ad inglobare tutti i territori a sud delle Alpi, e divenne a pieno titolo parte d'Italia. Non dimentichiamo che le sue città avevano già ottenuto la cittadinanza romana da Cesare sette anni prima[38].

Con la fine del periodo delle guerre civili, Ottaviano Augusto intraprese la conquista delle valli alpine (dalla Valle d'Aosta fino al fiume Arsia in Istria). In seguito alla conquista dell'intero arco alpino, divise l’Italia in 11 regioni (7 d.C. circa).[39]

Difesa ed esercito

Legioni romane

Durante la seconda guerra punica (218-202 a.C.), numerose furono le legioni dislocate sul territorio italico, a partire dal 218 a.C., quando il console P. Cornelio Scipione[40] si recò nella Gallia cisalpina con due legioni e tre alae di socii italici[41] a difendere i confini settentrionali contro l'avanzata di Annibale, scontrandosi con l'esercito cartaginese prima al Ticino[42] e poi alla Trebbia.[43] E dopo la terribile disfatta di Canne (216 a.C.), si arrivarono a schierare fino a 25 legioni complessive, molte delle quali sul suolo italico (ben 16, oltre a 4 in Sicilia e 2 in Sardegna), come risulta dalla tabella riassuntiva qui sotto:

E se allo scoppio della guerra civile tra Cesare e Pompeo (49 a.C.), vi erano in Italia una decina di legioni (due delle quali a Luceria in Apulia e almeno 4 tra Piceno e Marsi),[67] nel 44 a.C., alla morte di Cesare,[68] una legione romana era collocata in Sardegna ed una a Capua (la VII[69]), mentre tre probabilmente in Gallia Cisalpina nei pressi di Aquileia.[70]

Con la riforma augustea dell'esercito romano, la "spina dorsale" dell'esercito romano, rimase la legione, in numero di 28 (25 dopo Teutoburgo). Ogni legione era composta di circa 5.000 cittadini, in prevalenza Italici (attorno al 65%, per lo più provenienti dalla Gallia Cisalpina, rispetto ad un 35% di provinciali, muniti anch'essi di cittadinanza romana), per un totale di circa 140.000 uomini (e poi circa 125.000),[71] che si rinnovavano con una media di 12.000 armati all'anno. Le legioni erano arruolate fra i circa 4.000.000 di cittadini romani.[24]

Guarnigioni di Roma

Le guarnigioni di Roma furono riorganizzate da Augusto in nove coorti pretorie nel 27-26 a.C. (da I a IX, il cui simbolo era lo scorpione), inizialmente posizionate quasi tutte nei dintorni di Roma (a parte 3)[72][73] e nelle più importanti città italiane (tra cui Aquileia). La scelta di nove coorti fu dettata dalla necessità di non far apparire la presenza a Roma di una legione, composta da 10 coorti, che sarebbe stata considerata contraria alla sacralità della città[73] e che, per la legge del tempo di Silla, proibiva la presenza di armati nella penisola italica (nella parte sottoposta all'autorità di diretta dei magistrati di Roma). Si trattava della guardia personale a difesa dell'Imperatore, la cui origine sembra sia derivata dalla Repubblica, quando i pretori erano accompagnati da un piccolo gruppo di armati. Per questi motivi Augusto volle che questo corpo di truppa fosse scelto tra i migliori soldati dell'intero esercito romano (di provenienza per lo più dall'Italia centrale), posto sotto il comando di uno o due prefetti di rango equestre (a partire dal 2 a.C.),[74] e dove Mecenate se ne può considerare, in un certo modo, il più antico prefetto.[75] I due prefetti avevano come collaboratori, un tribuno per singola coorte, provenienti per lo più dal primpilatus (entrando a far parte di diritto dell'ordine equestre). Nel 13 a.C. il servizio fu fissato in dodici anni, e poi nel 5 d.C. a sedici, con una paga inizialmente di 1,5 volte quella di un normale legionario,[76] poi di molto superiore.

Vi è da aggiungere che Augusto volle anche una "personale guardia del corpo", per una maggior sicurezza sua e della sua famiglia imperiale, quasi fosse "privata" (in numero compreso tra i 100 ed i 500 armati), reclutati tra i Calagurritani fino alla sconfitta di Antonio e poi tra le popolazioni germaniche dei Batavi (Germani corporis custodes),[72][76] i quali furono però sciolti dopo la clades variana del 9, e poi ricostituiti poco prima della morte dello stesso imperatore.[77] Nel 68 questo corpo fu definitivamente sciolto dall'Imperatore Galba, poiché li riteneva fedeli al precedente imperatore Nerone, morto da poco. Questa decisione provocò un profondo senso di offesa nei confronti dei Batavi, i quali poco dopo si rivoltarono l'anno seguente.[78]

Vi erano, inoltre, 3 coorti urbane di 500 armati ciascuna (create nel 13 a.C., con la numerazione di X, XI e XII, in successione a quelle pretorie), le quali avevano funzioni di polizia "diurna" ed ordine pubblico,[79][80] ed affidate ad un Praefectus urbi dell'ordine senatoriale. Ognuna di esse era comandata da un tribuno e da sei centurioni, e non è impossibile che comprendessero anche soldati a cavallo nei loro ranghi. Ecco come descrive Svetonio la loro missione:

A queste furono aggiunte nel 6, altre 7 coorti milliarie di vigili, militarizzate anch'esse e formate per lo più da liberti,[81] a cui erano affidate le 14 regioni della città di Roma, con il compito di polizia "notturna" e di vigilare sui possibili incendi, a quel tempo molto frequenti.[77] Erano dislocati un po' ovunque nella città, equipaggiati con lampade per i servizi di ronda notturna, secchi, scope, sifoni per la lotta contro il fuoco. Erano comandate da un praefectus vigilum, affiancato da un tribuno e sette centurioni per singola coorte.[77]

Classis

Anche la flotta fu riorganizzata (tra il 27 ed il 23 a.C.) con marinai che rimanessero in servizio in modo permanente per almeno 26 anni,[82] grazie al valido collaboratore di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa. Inizialmente fu dislocata in Gallia Narbonense a Forum Iulii,[73][83] in seguito fu divisa in varie flotte:

- le due basi principali e permanenti si trovavano in Italia ed erano a Miseno (Classis Misenensis con 50 navi e 10.000 marinai classiarii), per la difesa del Mediterraneo occidentale, e a Ravenna (Classis Ravennatis) per la difesa di quello orientale;[72] ognuna delle due "squadre navali" era poi sottoposta ad un prefetto, dove il praefectus classis Misenis risultava più alto in grado del praefectus classis Ravennatis.[73]

- oltre a tutta una serie di flotte provinciali a supporto delle armate di terra, sia di mare, come in Egitto (Classis Alexandrina); sia lungo i maggiori fiumi come il Reno (Classis Germanica[84]) ed il Danubio-Sava-Drava (Classis Pannonica).

- Classis Misenensis

La Classis Misenensis, successivamente Classis Praetoria Misenensis Pia Vindex,[85] aveva il compito di controllare la parte occidentale del Mediterraneo.[86] Istituita da Augusto intorno al 27 a.C., era di stanza a Miseno, porto naturale nel golfo di Napoli.[87][88] I Romani sfruttarono ad arte la naturale conformazione del porto, che consiste in una doppia baia (una interna ed una esterna), adibendo gli spazi più interni ai cantieri e al rimessaggio delle navi, mentre quelli più esterni come porto propriamente detto.[89] La flotta ebbe poi alcuni suoi distaccamenti nei principali porti del Mediterraneo, come ad esempio nel mar Egeo a Il Pireo (presso Atene),[90] e a Salona.[91]

Le navi della flotta rimanevano al sicuro nella base in autunno e inverno: la navigazione iniziava il 10 marzo[92] con la festa detta Isidis Navigium in onore della dea egizia Iside, patrona del mare, dei marinai e delle attività marinare.

La residenza del prefetto della flotta di Miseno sorgeva su quello che oggi è l'isolotto di Punta Pennata (allora collegato alla costa), dove sono presenti alcune evidenze archeologiche risalenti al periodo romano.[89] Nel 79, il prefetto della flotta misenate era Gaio Plinio Secondo, meglio conosciuto come Plinio il Vecchio. Plinio, secondo il nipote, morì durante l'eruzione del Vesuvio del 79, nel tentativo di salvare alcuni cittadini in difficoltà.[93]

Il velarium (sistema di teloni retrattili che coprivano il Colosseo) era azionato da un distaccamento della Classis Misenensis, che era alloggiato nei castra misenatium, accampamenti situati nei pressi del grande Anfiteatro Flavio.[94] L'imperatore Costantino I, nel 330, creò una nuova flotta praetoria a Costantinopoli.

Gli effettivi in armi erano circa 10 000 tra legionari ed ausiliari, ed erano acquartierati nella cittadella di Miseno,[95] nei pressi della quale aveva sede la Schola Militum dove i legionari apprendevano e si esercitavano tanto nelle tattiche della guerra navale quanto in quelle tradizionali della guerra campale.

- Classis Ravennatis

La Classis Ravennatis, successivamente rinominata Classis Praetoria Ravennatis Pia Vindex, fu istituita da Augusto intorno al 27 a.C.[87][88] Era di stanza a Ravenna ed era la seconda flotta dell'Impero per importanza. Aveva il compito di sorvegliare la parte orientale del Mediterraneo.[96]

Il porto di Classe era simile per conformazione a quello di Miseno, ma nel suo complesso non era del tutto naturale. Si racconta che potesse contenere fino a 250 imbarcazioni.[97] Le lagune, interne rispetto alla costa, erano unite al mare tramite un sistema di dune costiere sopraelevate tagliate da un canale, la "Fossa Augusta",[98] che, prolungato verso nord, congiungeva Ravenna alla laguna veneta e al sistema portuale di Aquileia. Lungo la fossa ed attorno ai bacini si potevano vedere arsenali e depositi a perdita d'occhio; lo sviluppo delle banchine raggiungeva i 22 chilometri, estensione ragguardevole se si pensa che alcuni porti europei hanno raggiunto queste dimensioni solo nell'ultimo secolo.[99] A Ravenna, la basilica di Sant'Apollinare in Classe, quando fu costruita nella prima metà del VI secolo, era in riva al mare. Il nome "in Classe" indica appunto la vicinanza a quelli che erano i cantieri navali della flotta imperiale.[100]

La flotta ebbe poi alcuni suoi distaccamenti nei principali porti del Mediterraneo, come ad esempio nel mare Adriatico ad Aquileia[101] e a Salona nell'Illirico.[102] Come la flotta di Miseno, parte di quella di Ravenna fu trasferita nel 330 a Costantinopoli da Costantino. Anche per la flotta ravennate il numero degli effettivi si aggirava intorno ai 10 000 tra legionari e ausiliari.[95]

Fortezze, forti e fortini

Numerose furono le città fortezza dislocate nell'intera penisola italiana, poste in località strategiche, pronte a difendere il territorio circostante della federazione romana contro qualsiasi genere di minaccia, interna o esterna. Si trattava delle colonie romane o di diritto latino,[8] basti pensare ad una tipica struttura a forma di castrum (accampamento militare), quale la città di Aosta (Augusta Praetoria).[103]

In epoca alto-imperiale, la fortezza dove vennero alloggiate da Tiberio (20-23 ca.) le 9 coorti della guardia pretoriana e le 3 delle coorti urbane a Roma, erano i cosiddetti castra praetoria (un campo di 440 x 380 metri, pari a 16,72 ha, ad ovest del quale fu approntata un'area per le esercitazioni);[104][105] mentre presso i castra Albana venne posizionata la Legio II Parthica al tempo di Settimio Severo, quale riserva strategica a difesa del territorio italico e dello stesso imperatore che risiedeva ancora a Roma.[106]

In epoca tardo-imperiale, tra le fortezze romane presenti in Italia degne di nota, fu l'Arx Romana di Mediolanum, che si trovava appena fuori da Porta Romana[107]. L'Arx Romana, in particolare, era situata sulla sommità di una piccola collina (arx, in latino, significa "rocca, "fortezza", ma anche "altura", "sommità", "luogo elevato")[108]. Il sistema difensivo di Mediolanum era costituito anche da altre tre fortezze, il Castrum Vetus, il Castrum Portae Novae e il Castrum Portae Jovis[107].

In particolare, il Castrum Portae Jovis iniziò a rivestire, a partire dal 286, quando Mediolanum diventò capitale dell'Impero romano d'Occidente, anche la funzione di Castra Praetoria, ovvero di caserma dei pretoriani, reparto militare che svolgeva compiti di guardia del corpo dell'imperatore[109]. Nella stessa area dove sorgeva il Castrum Portae Jovis venne costruito, in epoca medievale, il Castello di Porta Giovia, che fu poi trasformato nel moderno Castello Sforzesco[110].

Geografia politica ed economica

Maggiori centri italici

Quello che segue è un elenco delle principali città romane presenti nella penisola italiana:

Risorse economiche

L'economia italica al tempo di Augusto era florida: agricoltura, artigianato e industria ebbero una notevole crescita, che permise l'esportazione dei beni verso le province, basti qui ricordare il celebre vino Falerno e le lucerne in terracotta Fortis o la terra sigillata aretina, tutti prodotti che mantennero una sorta di monopolio mondiale fino al II secolo. L'incremento demografico fu rilevato da Augusto tramite tre censimenti[112].

Per quanto riguarda i singoli territori, l'economia dell'Italia nord occidentale si basava principalmente su un'agricoltura caratterizzata da abbondanti raccolti e su un'intensa attività estrattiva che era localizzata soprattutto in Valle d'Aosta e nei dintorni di Ivrea e Vercelli[113].

Principali vie di comunicazione

I nomi di queste strade (tutte ancora attive) derivano dal nome dei magistrati (solitamente un censore, ma poteva essere anche un console, come nei casi delle vie Flaminia ed Emilia) che ne ordinarono la costruzione. In altri casi il nome deriva dalla località cui termina la strada stessa; ad esempio Via Ardeatina che porta da Roma ad Ardea, Via Anagnina ad Anagni, Via Tuscolana al Tuscolo. In altri casi ancora, dall'utilizzo che se ne faceva. La via Salaria ad esempio è così chiamata perché vi si trasportava il sale. Le principali vie di comunicazioni erano:

- Via Annia, da Adria attraverso Padova ad Aquileia.

- Via Appia, (312 a.C.), da Roma attraverso Capua, Benevento e Taranto a Brindisi (264 a.C.).

- Via Amerina, da Roma a Ameria, oggi Amelia e Perugia

- Via Ardeatina, da Roma ad Ardea

- Via Ariminensis, da Arretium ad Ariminum

- Via Aurelia (241 a.C.): da Roma a Pisa.

- Via Aurelia (75 a.C.): da Padova ad Asolo.

- Via Caecilia (142 a.C. o 117 a.C.): dalla Via Salaria verso la costa adriatica raggiungendo Amiternum e Hatria (oggi Atri), superando il l'Appennino centrale nel passo oggi chiamato delle Capannelle.

- Via Campana, che proveniva dalle saline di Ostia.

- Via Cassia (171 a.C.): da Roma alla Toscana, attraverso l'Etruria interna.

- Via Claudia Augusta: iniziata dopo le campagne militari in Rezia e Vindelicia del 15 a.C. da Druso maggiore e Tiberio, figliastri di Augusto, valicava le Alpi e collegava la Venetia alle rive del Danubio

- Via Clodia, da Roma alla Toscana formando un sistema con la Cassia.

- Via Cornelia, da Roma (Porta Cornelia, presso il Vaticano) giungeva a Caere, ove si congiungeva con l'Aurelia.

- Via Collatina, da Roma a Collatia; fu in seguito prolungata fino alla Tiburtina nel punto in cui questa passa alla riva sinistra dell'Aniene, presso Ponte Lucano.

- Via Domiziana, da Sinuessa (Mondragone) a Puteoli (Pozzuoli).

- Via Emilia (187 a.C.): partiva dalla Via Flaminia a Rimini e la congiungeva con Bologna e Piacenza.

- Via Emilia Scauri (109 a.C.), prolungava la Via Aurelia da Luna fino a Genova e Vada Sabatia.

- Via Flaminia (220 a.C.): da Roma a Rimini.

- Via Flaminia minor 187 a.C. circa, strada militare da Arezzo a Claterna vicino Bologna

- Via Flavia, antica strada romana della provincia Venetia et Histria, fu costruita dall'imperatore Vespasiano nel 78-79. La strada partiva da Tergeste (Trieste) e, costeggiando il litorale istriano, passava per Pola e Fiume; giungeva infine in Dalmazia, ma si è supposto che dovesse originariamente prolungarsi sino alla Grecia.

- Via Fulvia, da Derthona (Tortona) a Augusta Taurinorum (Torino)

- Via Gallica strada Romana che collegava Torino con Milano e Milano con Venezia (SS.11)

- Via Gemina: da Aquileia ad Emona, iniziata probabilmente dopo le campagne militari di Ottaviano degli anni 35-33 a.C. nell'Illirico romano.

- Via Iulia Augusta, collegava Aquileia con il Norico passando per Iulium Carnicum e il passo di Monte Croce Carnico.

- Via Julia Augusta (13 a.C.): da Piacenza, passando per la riviera ligure di ponente, giungeva in Gallia ad Arles, dove si congiungeva con la Via Domizia.

- Via Latina, attraversava la zona degli Ernici, il Liri, il Volturno e si collegava poi a Casilinum con la via Appia.

- Via Labicana, da Roma verso sud-est per Labicum, formando un sistema con la Praenestina

- Via Laurentina da Roma a Laurentum / Lavinio

- Via Nomentana, da Roma a Nomentum, nei pressi dell'attuale Mentana (anche detta "via Ficulensis" perché inizialmente limitata a Ficulea)

- Via Novaria-Sibrium-Comum, da Novara a Como passando per il Seprio

- Via Ostiense, da Roma a Ostia

- Via Pompeia o Pompea (210 a.C.): periplo della Sicilia (certamente lungo la dorsale orientale Messina - Siracusa).

- Via Popilia (132 a.C.): portava da Capua a Reggio Calabria.

- Via Popilia-Annia (132 a.C. - 131 a.C.): portava da Rimini ad Aquileia

- Via Portuense: da Roma alla foce del Tevere

- Via Postumia (148 a.C.): da Genova ad Aquileia.

- Via Praenestina, da Roma a Praeneste (anche detta "via Gabina")

- Via Quinctia, da Fiesole e Firenze a Pisa

- Antica via Regina, strada che collegava Milano a Como passando per Desio e Seregno. Da qui percorreva il lato orientale del lago di Como e proseguiva poi come Via Mala.

- Via Salaria: da Roma al Mare Adriatico (nelle Marche).

- Via Salaria Gallica: strada intervalliva tra Forum Sempronii (Fossombrone) e Asculum (Ascoli Piceno) (nell'odierna regione Marche)

- Via Salaria Picena: strada litoranea che collegava la Via Flaminia alla Via Salaria partendo da Fanum Fortunae e arrivando in località Castrum Truentinum nei pressi di Porto d'Ascoli.

- Via Sara, collegava Sestri Levante con Ghiare di Berceto.

- Via Satricana, da Roma a Satricum.

- Via Severiana, che collegava Portus (odierna Fiumicino) a Terracina.

- Via Severiana Augusta da Milano al Passo del Sempione (nota anche come via Mediolanum-Verbannus)

- Via Sorana, connetteva Alba Fucens e la via Tiburtina Valeria con la via Latina attraverso Sora e la Valle del Liri.

- Via Strada delle cento miglia, strada militare, collegava Parma a Luni.

- Via Sublacense, dalla via Valeria alla villa di Nerone a Subiaco.

- Via Tiburtina, da Roma a Tibur (Tivoli) e Via Tiburtina Valeria, il prolungamento fino a Pescara.

- Via Traiana, costruita da Traiano (109 d.C.) in alternativa alla vecchia via Appia, collegava Benevento a Brindisi e passava prossima all'Adriatico.

- Via Traiana Calabra, prolungamento della via Traiana da Brindisi ad Otranto.

- Via Traiana Nova, percorso alternativo alla Via Cassia nel tratto tra Volsinii Novi e Chiusi.

- Via Trionfale da Roma a Veio.

- Via Valeria, da Messina a Lilibeo.

- Via Veientana, strada etrusca che seguiva il percorso della Via Cassia fino a Tomba di Nerone, poi si distaccava per raggiungere Veio.

In seguito, Augusto privilegiò l'Italia anche attraverso la costruzione di una fitta rete stradale e di numerose strutture pubbliche urbane(foro, templi, anfiteatri, teatri, terme...), fenomeno noto come evergetismo augusteo. Plinio il Vecchio racconta che da Augusta Praetoria, fino a Rhegium (nell'attuale Calabria), passando da Roma e Capua, si potevano incontrare strade per 1.020 miglia.[114]

Arte e architettura

Rispetto alle province fu soprattutto l'Italia ad essere privilegiata da Augusto, che vi costruì una fitta rete stradale e abbellì le città dotandole di numerose strutture pubbliche (fori, templi, anfiteatri, teatri, terme..)[115] e di uffici di raccolta tributari.[116] Esempio degno di nota è Mediolanum, per cui Augusto predispose un vero e proprio piano regolatore dotato di una certa complessità, compilato tra la fine del I secolo a.C e l'inizio del I secolo d.C., in base al quale fu prevista l'evoluzione dell'antico abitato celtico in città romana, la cui struttura urbanistica fu conservata per secoli[117].

Note

- ^ Touring Club Italiano, Conosci l'Italia. Vol. I: L'Italia fisica, 1937, p. 11-13

- ^ a b c Brizzi 2012, p. 94.

- ^ Giannelli 1965, pp. 199-200.

- ^ Appiano, Guerra annibalica, VII, 8.

- ^ Strabone, VI, 1.4.

- ^ a b c d e Strabone, V, 1.1.

- ^ a b Cfr. La riorganizzazione amministrativa dell'Italia. Costantino, Roma, il Senato e gli equilibri dell'Italia romana, su treccani.it.

- ^ a b c d Brizzi 2012, p. 83.

- ^ Cappieri 1977, pp. 383-387

- ^ Walter Scheidel, Roman population size: the logic of the debate (PDF), su princeton.edu.

- ^ Livio, III, 24.

- ^ Livio, Periochae, 3.4.

- ^ Livio, X, 47.2.

- ^ a b Livio, Periochae, 11, 10.

- ^ a b Livio, Periochae, 16, 5.

- ^ Livio, Periochae, 19, 7.

- ^ Polibio, III, 117

- ^ Livio, Periochae, 27, 10.

- ^ Livio, XXXVIII, 36.10.

- ^ Livio, XLII, 10.2.

- ^ Livio, Periochae, 45, 9.

- ^ Livio, Periochae, 63, 3.

- ^ Livio, Periochae, 98, 3.

- ^ a b c d Res Gestae Divi Augusti, 8.

- ^ Giorgetti 1980, Geografia storica ariminense.

- ^ Museo della centuriazione

- ^ C. Nicolet, L'inventario del mondo, Roma, 1989, pp. 229-231.

- ^ De Giovanni, p. 136.

- ^ Ziólkowski 2006, pp. 140 sgg.

- ^ Geraci & Marcone 2017, p. 50.

- ^ David 2002, p. ?

- ^ Robson 1934, pp. 599-608

- ^ David 2002, p. 43.

- ^ Plutarco, Marcello, VI, 10 - 12; Polibio, XXXIV, 15

- ^ Livio, XXXI, 10–11.3, 21–22.3, 47–49; Cassio Dione, fr. 58.6; Zonara, 9.15; Orosio, 4.20.4.

- ^ U. Laffi, La provincia della Gallia Cisalpina, in Athenaeum, n. 80, 1992, pp. 5-23.

- ^ Cassio Dione, XLI, 36

- ^ (IT) Umberto Laffi, La provincia della Gallia Cisalpina, in Athenaeum, vol. 80, Firenze, 1992, pp. 5–23.

- ^ Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 46.

- ^ Livio, XXI, 17.1.

- ^ Livio, XXI, 17.8.

- ^ Livio, XXI, 45-46; Eutropio, III, 9; Polibio, III, 65.

- ^ Livio, XXI, 54-56; Polibio, III, 71-74; Mommsen 2001, vol. I, tomo 2, p. 732

- ^ a b c d Livio, XXIV, 44.5.

- ^ a b c Livio, XXV, 3.1.

- ^ a b Livio, XXV, 2.4.

- ^ a b Livio, XXV, 3.3.

- ^ Livio, XXIV, 44.9.

- ^ a b Livio, XXV, 13.8.

- ^ a b Livio, XXV, 3.5.

- ^ a b Livio, XXIV, 44.3.

- ^ a b c d e f g Livio, XXV, 3.6.

- ^ Livio, XXV, 5.10-7.4.

- ^ Livio, XXIV, 36.4.

- ^ Livio, XXIV, 44.4.

- ^ Livio, XXIV, 11.2.

- ^ a b c d Livio, XXV, 2.5.

- ^ a b c Livio, XXV, 3.2.

- ^ Livio, XXV, 20.4.

- ^ a b Livio, XXV, 3.4.

- ^ Livio, XXIV, 44.6.

- ^ Livio, XXV, 3.7.

- ^ Connolly 2006, p. 193.

- ^ Clemente 2008, La guerra annibalica, p. 81.

- ^ Scullard 1992, pp. 270-271.

- ^ Scullard 1992, vol. I, p. 268.

- ^ Dodge 1989, p. 412; Cesare, De bello civili, I, 13-25.

- ^ Keppie 1998, p. 201.

- ^ Keppie 1998, p. 112.

- ^ Keppie 1998, p. 206.

- ^ Keppie 1998, p. 180

- ^ a b c Svetonio, Augustus, 49.

- ^ a b c d L.Keppie, The Making of the Roman Army, from Republic to Empire, 1984, pp. 152-153.

- ^ I primi due prefetti del pretorio furono Q.Ostorio Scapola e P.Salvio Apro (Cassio Dione Cocceiano, Storia romana, LV, 10,10). Rimasero in carica fino al 14 d.C., quando furono poi sostituiti da Tiberio con due nuovi prefetti L.Seio Strabone e suo figlio Elio Seiano (Tacito, Annales, I, 7, 2; 24, 2). R.Syme, L'Aristocrazia Augustea, Milano 1993, p.446. Y.Le Bohec, L'esercito romano da Augusto alla fine del III secolo, Roma 2008, pp. 28-29.

- ^ Santo Mazzarino, L'Impero romano, Bari 1976, p. 88.

- ^ a b Keppie 1998, p. 154.

- ^ a b c Y.Le Bohec, L'esercito romano da Augusto alla fine del III secolo, Roma 2008, p. 31.

- ^ Tacito, Historiae, II, 5.

- ^ Svetonio, Augustus, XLIX.

- ^ Y.Le Bohec, L'esercito romano da Augusto alla fine del III secolo, Roma 2008, p. 30.

- ^ Santo Mazzarino, L'Impero romano, Bari 1976, p.89.

- ^ Milan 1993, XII, p. 121.

- ^ Y.Le Bohec, L'esercito romano da Augusto alla fine del III secolo, Roma 2008, p. 38.

- ^ Ernst Künzl, La flotta romana sul Reno (Classis Germanica), in Traiano ai confini dell'Impero, a cura di Grigore Arbore Popescu (1998), p.59.

- ^ CIL III, 7327; CIL X, 3336; CIL X, 3529; AE 1999, 817; AE 1910, 36.

- ^ Vegezio, IV, 31.5.

- ^ a b Svetonio, II, 49.1.

- ^ a b Tacito, Annales, IV, 5.

- ^ a b Reddé e Golvin 2008, pp. 113-115.

- ^ AE 1999, 1486, CIL III, 556a e CIL III, 7290.

- ^ AE 1904, 171.

- ^ Vegezio, IV, 39.6.

- ^ Plinio il Giovane, Epistulae, VI, 16.

- ^ CIL VI, 29844,5.

- ^ a b Vegezio, IV, 31.4.

- ^ Vegezio, IV, 31.6.

- ^ Giordane, XXIX, 150.

- ^ Giordane, XXIX, 149.

- ^ Plinio il Vecchio, III, 119; III, 127.

- ^ Reddé e Golvin 2008, p. 124.

- ^ AE 1972, 199, CIL V, 938, InscrAqu-2, 2822.

- ^ CIL III, 2020, CIL III, 14691.

- ^ CAH, Syme 1975, Le Alpi, pp. 152-153.

- ^ Le Bohec 2001, pp. 29-30.

- ^ In seguito le 3 coorti urbane, divenute poi 7 sotto Claudio, vennero spostare dal 270 nei castra Urbana sul luogo dell'odierna Piazza di Spagna.

- ^ Carrié 2008, Eserciti e strategie, vol. XVIII, pp. 87-88.

- ^ a b 101 tesori nascosti di Milano da vedere almeno una volta nella vita, di Gian Luca Margheriti, su books.google.it. URL consultato il 18 giugno 2018.

- ^ Arx, su dizionario-latino.com. URL consultato il 29 luglio 2018.

- ^ Colombo, p. 51.

- ^ Milano dal III secolo d.C. al XIII secolo d.C., su milanoneisecoli.blogspot.com. URL consultato il 30 luglio 2018.

- ^ L'antica città di Atella attualmente ricade in diversi comuni: Frattaminore, Orta di Atella, Sant'Arpino e Succivo.

- ^ Svetonio, Augustus, 27

- ^ L'Italia romana delle Regiones. Regio XI Transpadana, in Il mondo dell'archeologia, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2002-2005. URL consultato il 28 marzo 2017.

- ^ Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 43.

- ^ Svetonio, Augustus, 30

- ^ Svetonio, Augustus, 46

- ^ Mediolanum-Milano, su romanoimpero.com. URL consultato l'8 luglio 2018.

Bibliografia

- Fonti antiche

- (GRC) Appiano di Alessandria, Historia Romana (Ῥωμαϊκά). (traduzione inglese).

- (LA) Ottaviano Augusto, Res gestae divi Augusti. (testo latino e traduzione inglese ).

- (GRC) Dione Cassio, Storia romana. (testo greco e traduzione inglese).

- (LA) Cesare, Commentarii de bello civili. (testo latino e versione italiana del Progetto Ovidio).

- (LA) Giordane, De origine actibusque Getarum. (testo latino e traduzione inglese).

- (LA) Livio, Ab Urbe condita libri. (testo latino e versione inglese ).

- (LA) Livio, Periochae ab Urbe condita. (testo latino ).

- (LA) Orosio, Historiarum adversus paganos libri septem. (testo latino).

- (LA) Plinio il Vecchio, Naturalis historia. (testo latino e versione inglese).

- (LA) Plinio il Giovane, Epistulae. (testo latino e traduzione italiana).

- (GRC) Plutarco, Vite parallele. (testo greco e traduzione inglese).

- (GRC) Polibio, Storie (Ἰστορίαι). (traduzione in inglese qui e qui).

- (GRC) Strabone, Geografia. (traduzione inglese).

- (LA) Svetonio, De vita Caesarum libri VIII. (testo latino e traduzione italiana).

- (LA) Tacito, Annales. (testo latino , traduzione italiana e traduzione inglese).

- (LA) Tacito, Historiae. (testo latino ; traduzione italiana ; traduzione inglese qui e qui).

- (LA) Vegezio, Epitoma rei militaris. (testo latino e traduzione francese ).

- (LA) Velleio Patercolo, Historiae romanae ad M. Vinicium libri duo. (testo latino e traduzione inglese qui e qui ).

- (LA) Zonara, Epitome delle storie. (testo greco e latino, traduzione francese ).

- (GRC) Zosimo, Storia nuova. (traduzione italiana ).

- Fonti storiografiche moderne

- (IT) AA.VV., Storia del mondo antico, voll. V-VI-VII-VIII-IX, Milano, Cambridge, 1975.

- (IT) AA.VV., Storia di Roma, a cura di Momigliano, Schiavone et alii, Torino, 1993.

- (IT) Giovanni Brizzi, Storia di Roma. 1. Dalle origini ad Azio, Bologna, Patron, 1997, ISBN 978-88-555-2419-3.

- (IT) Giovanni Brizzi, Roma. Potere e identità: dalle origini alla nascita dell'impero cristiano, Bologna, Patron, 2012, ISBN 9788855531535.

- (IT) Giovanni Brizzi, Ribelli contro Roma. Gli schiavi, Spartaco, l'altra Italia, Bologna, Il Mulino, 2017, ISBN 978-88-15-27378-9.

- Mario Cappieri, La composition ethnique de la population italienne, in Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, vol. 4, n. 4, 1977.

- (IT) Jean-Michel Carrié, Eserciti e strategie, in Storia dei Greci e dei Romani, vol. 18, La Roma tardo-antica, per una preistoria dell'idea di Europa, Milano, Einaudi, 2008.

- (IT) Giuseppe Cascarino, L'esercito romano. Armamento e organizzazione, Vol. II - Da Augusto ai Severi, Rimini, Il Cerchio, 2008, ISBN 978-8884741738.

- (IT) Guido Clemente, La guerra annibalica, collana Storia Einaudi dei Greci e dei Romani, XIV, Milano, Il Sole 24 ORE, 2008.

- (EN) Peter Connolly, Greece and Rome at war, Londra, Greenhill Books, 2006, ISBN 978-1-85367-303-0.

- (IT) Tim Cornell & John Matthews, Atlante del mondo romano, traduzione di Gaspare Bona, Novara, De Agostini, 1984, ISBN 9788840235189.

- (IT) Jean-Michel David, La Romanizzazione dell'Italia, Laterza, 2002.

- D. O. Robson, The Samnites in the Po Valley, in The Classical Journal, vol. 29, n. 8, maggio 1934.

- (EN) T.A.Dodge, Caesar, New York, 1989-1997.

- (FR) Durry, M., Les cohortes pretoriennes, Parigi, 1938.

- (IT) Forni, G., Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano, Milano, 1953.

- (IT) Giovanni Geraci & Arnaldo Marcone, Storia romana. Editio maior, Firenze, Le Monnier, 2017, ISBN 9788800746991.

- (IT) G. Giannelli, Trattato di storia romana. 1. L'Italia antica e la Repubblica romana, Roma, 1965.

- (IT) Dario Giorgetti, Analisi di Rimini antica. Storia e archeologia per un museo, Rimini, Comune di Rimini, 1980.

- (IT) Michael Reddé, Jean Claude Golvin, I Romani e il Mediterraneo, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2008, ISBN 978-88-240-1142-6.

- (ES) J.R.Gonzalez, Historia del las legiones romanas, Madrid, 2003.

- (EN) Lawrence Keppie, The making of the roman army, Oklahoma, 1998, ISBN 9780415151504.

- (IT) Laffi U., Studi di storia romana e diritto, Roma, 2001.

- (IT) Laffi U., Colonie e municipi nello stato romano, Roma, 2007.

- (IT) Yann Le Bohec, L' esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del III secolo, traduzione di M. Sampaolo, Roma, Carocci, 2001, ISBN 9788843000708.

- (IT) Yann Le Bohec, Armi e guerrieri di Roma antica: da Diocleziano alla caduta dell'Impero, Roma, Carocci, 2008, ISBN 978-88-430-4677-5.

- (IT) M.Le Glay, J.L.Voisin & Y.Le Bohec, Storia romana, Bologna, 2002, ISBN 978-88-15-08779-9.

- (IT) Santo Mazzarino, L'Impero romano, vol. I, II e III, Bari, Laterza, 1973.

- (IT) Alessandro Milan, Le forze armate nella storia di Roma Antica, Roma, Jouvence, 1993, ISBN 978-88-7801-212-7.

- (IT) Mommsen Theodor, Storia di Roma antica, vol.II, Milano, Sansoni, 2001, ISBN 978-88-383-1882-5.

- (IT) Nicolet, C., Strutture dell'Italia Romana, 1984.

- (IT) Passerini, A., Le coorti pretorie, Roma, 1939.

- (IT) André Piganiol, Le conquiste dei romani, Milano, Il Saggiatore, 1989, ISBN 978-88-565-0162-9.

- (IT) Howard H.Scullard, Storia del mondo romano. Dalla fondazione di Roma alla distruzione di Cartagine, vol.I, Milano, BUR, 1992, ISBN 88-17-11574-6.

- (IT) Ronald Syme, L'impero romano da Augusto agli Antonini, in Storia del mondo antico, vol. VIII, Milano, Il Saggiatore, Garzanti, Cambridge University Press, 1975.

- (IT) Adam Ziólkowski, Storia di Roma, Milano, Mondadori Bruno, 2006, ISBN 9788842497011.