RNA messaggero

L'RNA messaggero (noto con l'abbreviazione di mRNA o con il termine più generico di trascritto) è un tipo di RNA che codifica e porta informazioni durante la trascrizione dal DNA ai siti della sintesi proteica, per essere sottoposto alla traduzione.[1]

Ciclo vitale dell'mRNA

La breve vita di una molecola di mRNA comincia con la trascrizione e termina con la degradazione. Durante la sua vita una molecola di mRNA può anche essere esaminata, modificata e trasportata prima della traduzione. Le molecole di mRNA degli eucarioti spesso richiedono di essere verificate e trasportate, al contrario di quelle dei procarioti.

Trascrizione

Durante la trascrizione, la RNA polimerasi "copia" l'informazione contenuta in un gene sul DNA in una molecola di mRNA. Questo processo è simile nei procarioti e negli eucarioti. Una differenza notevole, invece, è che l'RNA polimerasi degli eucarioti si associa con gli enzimi di verifica dell'mRNA durante la trascrizione, in modo da far procedere velocemente la modificazione dopo l'inizio della trascrizione. Il prodotto non modificato o parzialmente modificato è chiamato pre-mRNA, che una volta modificato prende il nome di RNA maturo.

Modificazioni del pre-mRNA eucariotico

La maturazione dell'mRNA differisce molto tra gli eucarioti ed i procarioti. L'mRNA procariotico è già maturo dopo la trascrizione e non richiede di essere controllato, tranne che in alcuni casi. Il pre-RNA eucariotico invece richiede una lunga verifica.

Maturazione dell'mRNA

La maturazione dell'mRNA è una serie di processi chimici che trasformano una molecola di pre-mRNA (trascritto primario) in mRNA.

Le tappe della maturazione sono:

- lo splicing;

- il capping;

- la poliadenilazione.

Le molecole di snRNA prendono parte alla maturazione.

RNA editing

L'editing è la modifica della composizione nucleotidica dell'mRNA. Un esempio nell'uomo l'mRNA della apolipoproteina B viene modificato in alcuni tessuti ma non in altri. L'editing crea un codone di stop prematuro, che sottoposto a traduzione produce una proteina più corta.

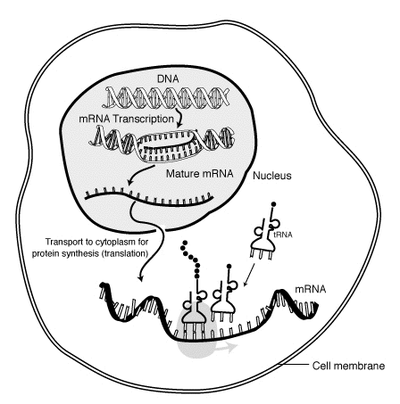

Trasporto

Un'altra differenza tra procarioti ed eucarioti è il trasporto dell'mRNA. Poiché negli eucarioti trascrizione e sintesi proteica avvengono in compartimenti separati, l'mRNA eucariotico deve essere trasportato dal nucleo cellulare al citoplasma. Gli mRNA maturi vengono riconosciuti mediante le loro modificazioni e poi esportati tramite il poro nucleare, trasporto mediato da proteine tra cui NXF1.

Traduzione (sintesi proteica)

Poiché l'mRNA procariotico non necessita di essere trasportato, la sintesi proteica (avviene nel citoplasma, operata dai ribosomi) può iniziare immediatamente dopo l'inizio della trascrizione. Quindi si può dire che la traduzione procariotica è accoppiata alla trascrizione ed avviene co-trascrizionalmente.

L'mRNA eucariotico che è stato modificato e trasportato al citoplasma (detto a questo punto RNA maturo), può poi essere tradotto dal ribosoma. La traduzione può avvenire in ribosomi liberi nel citoplasma oppure nel reticolo endoplasmatico mediante una signal recognition particle (dall'inglese regione di riconoscimento del segnale). Quindi, diversamente dai procarioti, la traduzione negli eucarioti non è direttamente accoppiata alla trascrizione.

Degradazione

Dopo un certo lasso di tempo il messaggio si degrada nei suoi componenti nucleotidici, di solito con l'assistenza dell'mRNasi. Grazie al controllo che subisce, l'mRNA eucariotico è generalmente più stabile di quello procariotico. Per essere degradato, l'mRNA eucariotico, necessita di fattori che lo destabilizzino: tra questi fattori destabilizzanti troviamo gli elementi ARE (elementi ricchi di Au) e gli elementi IREs (Internal Ribosome Entry site). Questi elementi si attivano quando si dissociano dalle proteine alle quali sono legati, attivando anche endonucleasi che catalizzano la degradazione dell'mRNA.

Struttura dell'mRNA

Rivestimento in 5'

Un cappuccio 5', chiamato anche cappuccio RNA 7-metilguanosina (o RNA7G), è un nucleotide guaninico modificato che viene aggiunto all'estremità frontale (5' terminale) dell'RNA messaggero appena dopo l'inizio della trascrizione. Consiste in un residuo terminale di 7-metilguanosina legato tramite un legame 5'-5'-trifosfato al primo nucleotide trascritto. La sua presenza è importante per il riconoscimento da parte del ribosoma e la protezione dall'RNasi.

L'aggiunta del cappuccio è contemporanea alla trascrizione. Appena dopo l'inizio della trascrizione, il 5' terminale sintetizzato è legato tramite un complesso per la sintesi del cappuccio associato con l'RNA polimerasi. Questo complesso enzimatico catalizza le reazioni chimiche necessarie. La sintesi procede come una reazione biochimica multi-step:

- Viene tagliato il trifosfato del 5' terminale dell'RNA appena sintetizzato. L'enzima fosfoidrolasi taglia i legami γ fosfodiesteri lasciando i fosfati in posizione α e β.

- L'enzima guanililtrasferasi trasferisce una guanina ed il suo α fosfato sul β fosfato del 5' terminale dell'RNA, producendo un legame 5'-5'-trifosfato.

- La posizione dell'azoto-7 (N-7) viene metilata (guaninmetilazione) dall'enzima mRNA (guanina-N7-)-metiltransferasi.

- La mRNA (nucleoside-2'-O-)-metiltransferasi metila la posizione 2' dello zucchero ribosio. Questo gruppo metile contribuisce alla stabilità dell'RNA, grazie alla protezione da un taglio reso possibile da un attacco nucleofilo del vicino idrogeno.

Dopo che il 5' terminale è stato "incappucciato", viene rilasciato dal complesso di sintesi ed è poi legato da un complesso legante associato alla RNA polimerasi.

Regioni codificanti

Le regioni codificanti sono composte da codoni che vengono decodificati e tradotti in proteine dai ribosomi. Le regioni codificanti cominciano con un codone di inizio e terminano con tre possibili codoni di stop. In aggiunta alla sintesi proteica, porzioni di regioni codificanti possono agire da sequenze regolatrici come amplificatori dello splicing esonico o inibitori dello splicing esonico.

Regioni non codificanti

Le regioni non codificanti sono sezioni dell'RNA posizionate prima del codone d'inizio e dopo il codone di stop, che non vengono tradotte e vengono chiamate rispettivamente 5' UTR e 3' UTR (dove UTR sta per untranslated region). Sono stati attribuiti diversi ruoli alle regioni non codificanti nell'espressione genica, inclusa la stabilizzazione dell'mRNA, la localizzazione dell'mRNA e l'efficienza traduzionale.

La stabilità dell'mRNA può essere mediata dal 5' UTR e dal 3' UTR, per la mutevole affinità per alcuni enzimi che degradano l'RNA, le ribonucleasi, che possono promuovere o inibire la stabilità della molecola di RNA. Più un mRNA è stabile, più proteine possono essere prodotte da quella trascrizione.

Si pensa che la localizzazione citoplasmatica dell'RNA dipenda dal 3' UTR. Le proteine possono essere sintetizzate nella regione cellulare che ne ha bisogno; in tal caso il 3' UTR può contenere delle sequenze che permettono che il trascritto possa essere localizzato in quella regione per la traduzione.

L'efficienza traduzionale e l'inibizione della traduzione possono essere mediate dagli UTR. Le proteine che si legano al 3' o al 5' UTR possono danneggiare la traduzione interferendo con l'abilità dei ribosomi di legarsi all'mRNA.

Alcuni degli elementi contenuti nelle regioni non codificanti formano una struttura secondaria caratteristica quando vengono trascritti in RNA. Questi elementi strutturali dell'mRNA sono coinvolti nella regolazione dell'mRNA. Alcuni, come gli elementi SECIS, sono bersagli per le proteine da legare. Una classe di elementi dell'mRNA, i "riboswitches", legano direttamente piccole molecole, cambiando il proprio ripiegamento per modificare i livelli di trascrizione o traduzione. In questi casi l'mRNA si regola da sé.

mRNA monocistronico

L'mRNA si dice monocistronico quando porta l'informazione per un solo gene mentre si dice policistronico se porta l'informazione per più geni (il trascritto di mRNA corrispondente è in grado di tradurre per più catene polipeptidiche diverse, in sequenza). Nei procarioti l'mRNA è molto spesso policistronico mentre i trascritti monocistronici sono caratteristici degli eucarioti, sebbene alcuni di essi (come il Trypanosoma brucei) producano mRNA policistronici, maturati con il processo di trans-splicingErrore nelle note: </ref> di chiusura mancante per il marcatore <ref>.

mRNA Anti-senso

Durante la trascrizione, il DNA a doppio filamento produce mRNA a partire dal cosiddetto filamento antisenso; l'altro filamento, complementare, è detto senso. Con il termine mRNA antisenso, si intende un RNA complementare in sequenza con uno o più mRNA. In alcuni organismi, la presenza di un mRNA anti-senso può inibire l'espressione genetica attraverso l'appaiamento con gli specifici mRNA. Nella ricerca biochimica, questo effetto è stato usato per studiare il funzionamento dei geni, semplicemente inibendo il cromosoma studiato aggiungendo il suo mRNA anti-senso. Tali studi sono stati compiuti sul nematode Caenorhabditis elegans ed il batterio Escherichia coli.

Note

Bibliografia

- David L. Nelson, Michael M. Cox, I Principi di Biochimica di Lehninger, 3ª ed., Bologna, Zanichelli, febbraio 2002, ISBN 88-08-09035-3.

Voci correlate

Altri progetti

- Wikiquote contiene citazioni di o su RNA messaggero

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su RNA messaggero