Utente:Enrico Chiappini/Sandbox

POLIMERO Template:Nota disambigua2

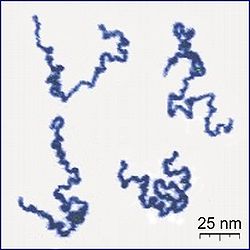

Un polimero (dal greco Polymerḗs, comp. di polýs- e -méros, letteralmente "che ha molte parti"[1]) è una macromolecola, ovvero una molecola dall'elevato peso molecolare, costituita da un gran numero di gruppi molecolari (o unità strutturali) uguali o diversi (nei copolimeri), uniti "a catena" mediante la ripetizione dello stesso tipo di legame (covalente).

Secondo la definizione internazionale IUPAC, l'unità strutturale viene denominata "unità ripetentesi costituzionale" (CRU, Constitutional Repeating Unit[2]).[3] I termini "unità ripetitiva" e "monomero" non sono sinonimi: infatti un'unità ripetitiva è una parte di una molecola o macromolecola, mentre un monomero è una molecola composta da un'unica unità ripetitiva. Nel seguito, quando si parla di "monomeri" s'intendono dunque i reagenti da cui si forma il polimero attraverso la reazione di polimerizzazione, mentre con il termine "unità ripetitive" si intendono i gruppi molecolari che assieme ai gruppi terminali costituiscono il polimero (che è il prodotto della reazione di polimerizzazione).[4]

Per definire un polimero bisogna conoscere:

- la natura dell'unità ripetente;

- la natura dei gruppi terminali;

- la presenza di ramificazioni e/o reticolazioni;

- gli eventuali difetti nella sequenza strutturale che possono alterare le caratteristiche meccaniche del polimero.

Benché a rigore anche le macromolecole tipiche dei sistemi viventi (proteine, acidi nucleici, polisaccaridi) siano polimeri, nel campo dell'industria chimica col termine "polimeri" s'intendono comunemente le macromolecole di origine sintetica: materie plastiche, gomme sintetiche e fibre tessili (ad esempio il nylon), ma anche polimeri sintetici biocompatibili largamente usati nelle industrie farmaceutiche, cosmetiche ed alimentari, tra cui i polietilenglicoli (PEG), i poliacrilati ed i poliamminoacidi sintetici.

I polimeri inorganici più importanti sono a base di silicio (silice colloidale, siliconi, polisilani).[5][6][7]

Storia

Il termine "polimero" deriva dal greco πολύς (polys, che significa "molto") e μέρος (meros, che significa "parte") e fu coniato da Jöns Jacob Berzelius, con un'accezione differente da quella attuale utilizzata dall IUPAC. Tale termine può indicare sia i polimeri naturali (tra i quali il caucciù, la cellulosa e il DNA) sia i polimeri sintetizzati in laboratorio (in genere utilizzati per la produzione di materie plastiche).

La storia dei polimeri ha quindi inizio molto prima dell'avvento delle materie plastiche, sebbene la commercializzazione delle materie plastiche abbia aumentato notevolmente l'interesse della comunità scientifica verso la scienza e la tecnologia dei polimeri.

I primi studi sui polimeri sintetici si devono a Henri Braconnot nel 1811, il quale ottenne dei composti derivati dalla cellulosa.

Fu il chimico tedesco Hermann Staudinger nel 1920 a proporre l'attuale concetto di polimeri come strutture macromolecolari unite da legami covalenti.[8] Sempre negli anni venti Wallace Carothers si dedicò allo studio delle reazioni di polimerizzazione.

Nel corso degli anni sono stati svolti molti studi sul comportamento reologico dei polimeri e sulla loro caratterizzazione, nonché sulle metodiche di polimerizzazione. In particolare nel 1963 Karl Ziegler e Giulio Natta ottengono il premio Nobel per la chimica come riconoscimento dei loro studi sui polimeri (in particolare per la scoperta dei cosiddetti "catalizzatori di Ziegler-Natta").[9]

Nel 1974 il premio Nobel per la chimica fu consegnato a Paul Flory, che concentrò i propri studi sulla cinetica delle polimerizzazioni a stadi e polimerizzazioni a catena, sul , sugli effetti di e sulla teoria di Flory–Huggins delle soluzioni.[10]

Classificazione dei polimeri

I polimeri possono essere classificati in vari modi:

- I polimeri prodotti da monomeri tutti uguali sono detti omopolimeri,[11] mentre quelli prodotti da monomeri rappresentati da due o più specie chimiche differenti sono detti copolimeri.[12]

- A seconda della loro struttura, possono essere classificati in polimeri lineari, ramificati o reticolati.[13]

- In relazione alle loro proprietà dal punto di vista della deformazione, si differenziano in termoplastici, termoindurenti e elastomeri.

- Esistono polimeri naturali organici (ad esempio cellulosa e caucciù), polimeri artificiali, ossia ottenuti dalla modificazione di polimeri naturali (come l'acetato di cellulosa) e polimeri sintetici, ossia polimerizzati artificialmente (ad esempio PVC e PET).

- A seconda del tipo di processo di polimerizzazione da cui sono prodotti si distinguono in "polimeri di addizione" e "polimeri di condensazione".

- In relazione all'omogeneità del peso molecolare si possono distinguere i polimeri omogenei da quelli eterogenei o polidispersi, con questi ultimi caratterizzati da alta variabilità del peso molecolare medio.

Classificazione dal diagramma sforzo-deformazione

A) fibre

B) termoplastici

C) elastomeri.

Ogni materiale, in seguito ad uno sforzo risponde con una deformazione, a cui è associata un maggiore o minore allungamento percentuale. Nel caso dei polimeri si distingue tra:

In linea di massima, i polimeri con maggiore cristallinità (fibre) sono più fragili, mentre i polimeri amorfi (elastomeri) sono più duttili e più plastici.

A partire dal diagramma sforzo-deformazione è possibile ricavare i seguenti parametri:

- Modulo di elasticità: aumenta all'aumentare della cristallinità del polimero

- Allungamento percentuale alla rottura: diminuisce all'aumentare della cristallinità del polimero

- Tensione di rottura: aumenta all'aumentare della cristallinità del polimero

- Tensione di snervamento: aumenta all'aumentare della cristallinità del polimero.

Classificazione dei polimeri per struttura

La struttura dei polimeri viene definita a vari livelli, tutti tra loro interdipendenti e decisivi nel concorrere a formare le proprietà reologiche del polimero, dalle quali dipendono le applicazioni e gli usi industriali. L'architettura delle catene è un fattore che influenza, ad esempio, il comportamento del polimero al variare della temperatura e la sua densità. Si può distinguere infatti tra catene lineari (alta densità), ramificate (bassa densità) e reticolate.

Classificazione in base alla struttura chimica

Esclusi i gruppi funzionali direttamente coinvolti nella reazione di polimerizzazione, gli eventuali altri gruppi funzionali presenti nel monomero conservano la loro reattività chimica anche nel polimero. Nel caso dei polimeri biologici (le proteine) le proprietà chimiche dei gruppi disposti lungo la catena polimerica (con le loro affinità, attrazioni e repulsioni) diventano essenziali per modellare la struttura tridimensionale del polimero stesso, struttura da cui dipende l'attività biologica della proteina stessa.

Classificazione in base alla struttura stereochimica

L'assenza o la presenza di una regolarità nella posizione dei gruppi laterali di un polimero rispetto alla catena principale ha un notevole effetto sulle proprietà reologiche del polimero e di conseguenza sulle sue possibili applicazioni industriali. Un polimero i cui gruppi laterali sono distribuiti senza un ordine preciso ha meno probabilità di formare regioni cristalline rispetto ad uno stereochimicamente ordinato.

- Un polimero i cui gruppi laterali sono tutti sul medesimo lato della catena principale viene detto isotattico, uno i cui gruppi sono alternati regolarmente sui due lati della catena principale viene detto sindiotattico ed uno i cui gruppi laterali sono posizionati a caso atattico.

La scoperta di un catalizzatore capace di guidare la polimerizzazione del propilene in modo da dare un polimero isotattico è valsa il premio Nobel a Giulio Natta. L'importanza industriale è notevole, il polipropilene isotattico è una plastica rigida, il polipropilene atattico una gomma pressoché priva di applicazioni pratiche.

Due nuove classi di polimeri sono i polimeri comb e i dendrimeri.

Classificazione in base al peso molecolare

I polimeri (al contrario delle molecole aventi peso molecolare non elevato o delle proteine) non hanno peso molecolare definito, ma variabile in rapporto alla lunghezza della catena polimerica che li costituisce. Lotti di polimeri sono caratterizzati da un parametro tipico di queste sostanze macromolecolari ovvero dall'indice di polidispersità (PI), che tiene conto della distribuzione di pesi molecolari (DPM) riferibile ad una sintesi. Il peso molecolare sarà quindi espresso tramite un valore medio.

Si fa inoltre uso del grado di polimerizzazione, che indica il numero di unità ripetitive costituenti il polimero,[14] e che può essere:

- basso: sotto 100 unità ripetitive;

- medio: tra 100 e 1000 unità ripetitive;

- alto: oltre 1000 unità ripetitive.

Dal grado di polimerizzazione dipendono le proprietà fisiche e reologiche del polimero, nonché le possibili applicazioni.

Nel caso in cui il grado di polimerizzazione sia molto basso si parla più propriamente di oligomero (dal greco "oligos-", "pochi").

Polimeri amorfi e semicristallini

I polimeri amorfi sono generalmente resine o gomme. Essi sono fragili al di sotto di una data temperatura (la "temperatura di transizione vetrosa") e fluidi viscosi al di sopra di un'altra (il "punto di scorrimento"). La loro struttura può essere paragonata ad un groviglio disordinato di spaghetti, poiché le catene sono posizionate in modo casuale e non vi è ordine a lungo raggio.

I polimeri semicristallini sono generalmente plastiche rigide; le catene di polimero, ripiegandosi, riescono a disporre regolarmente loro tratti più o meno lunghi gli uni a fianco degli altri, formando regioni cristalline regolari (dette "cristalliti") che crescono radialmente attorno a "siti di nucleazione", questi possono essere molecole di sostanze capaci di innescare la cristallizzazione ("agenti nucleanti") o altre catene di polimero stirate dal flusso della massa del polimero.

Una situazione intermedia tra i polimeri amorfi e i polimeri semicristallini è rappresentata dai polimeri a cristalli liquidi (LCP, Liquid-Crystal Polymers), in cui le molecole mostrano un orientamento comune ma sono libere di scorrere in maniera tra loro indipendente lungo la direzione longitudinale, modificando quindi la loro struttura cristallina.[15]

Per un polimero amorfo il volume specifico cresce linearmente fino alla temperatura di transizione vetrosa, in corrispondenza della quale il comportamento cambia da vetroso a gommoso per il fatto che la mobilità delle catene polimeriche aumenta con l'aumentare della temperatura. La transizione è quindi di tipo cinetico e non termodinamico.

I polimeri semicristallini hanno anche una temperatura di fusione, alla quale è presente una discontinuità nell'andamento del volume dovuta alla transizione di tipo termodinamico in cui è richiesto calore latente per passare dallo stato cristallino a liquido.[16]

Polimeri reticolati

Un polimero viene detto "reticolato" se esistono almeno due cammini diversi per collegare due punti qualsiasi della sua molecola; in caso contrario viene detto "ramificato" o "lineare", a seconda che sulla catena principale siano innestate o meno catene laterali.

Un polimero reticolato si può ottenere direttamente in fase di reazione, miscelando al monomero principale anche una quantità di un altro monomero simile, ma con più siti reattivi (ad esempio, il co-polimero tra stirene e 1,4-divinilbenzene) oppure può essere reticolato successivamente alla sua sintesi per reazione con un altro composto (ad esempio, la reazione tra lo zolfo ed il polimero del 2-metil-1,3-butadiene, nota come vulcanizzazione).

Le catene reticolate sono unite tra loro da legami covalenti aventi un'energia di legame pari a quella degli atomi sulle catene e non sono perciò indipendenti le une dalle altre. Per questo motivo un polimero reticolato è generalmente una plastica rigida, che per riscaldamento decompone o brucia, anziché rammollirsi e fondere come un polimero lineare o ramificato.

Copolimeri

Quando il polimero è costituita da due unità ripetitive di natura diversa, si dice che esso è un copolimero.

Nell'ipotesi di avere due monomeri, vi sono 4 modi di concatenamento delle unità ripetitive A e B che derivano da tali monomeri:[17]

- random: le unità ripetitive A e B si avvicendano in maniera casuale;

- alternato: se le unità ripetitive si susseguono in coppia, prima A, poi B, poi di nuovo A e così via;

- a blocchi: se le unità ripetitive di uno stesso tipo (A) sono in blocchi che si alternano con i blocchi costituiti dall'altra unità ripetitiva (B);

- a innesto: se le unità ripetitive di uno stesso tipo (A) formano un'unica catena, sulla quale s'innestano le catene laterali costituite dalle unità ripetitive del secondo tipo (B).

I copolimeri random, alternati e a blocchi sono copolimeri lineari, mentre i copolimeri a innesto sono polimeri ramificati.

1) polimero semplice (visualizzato a titolo di paragone)

2) copolimero alternato

3) copolimero random

4) copolimero a blocchi

5) copolimero a innesto.

Polimeri organici e inorganici

Quasi tutte le materie plastiche impiegate oggi sono polimeri organici, formati da molecole molto grandi costituite da lunghe catene di atomi di carbonio. Il polietilene (PE), ad esempio, è un polimero organico in cui ogni atomo di carbonio è legato da due atomi di idrogeno. Polimeri sintetici di questo tipo, come anche il polistirene (PS) e il polietilentereftalato (PET) possono essere utilizzati per fabbricare fibre resistenti o elastomeri simili alla gomma. Molti di questi polimeri presentano però gravi deficienze, legate ad esempio agli sbalzi di temperatura, che li rendono inadatti per certi utilizzi.[18]

Tutti i polimeri lineari sono vetrosi alle basse temperature e si trasformano in gommosi quando riscaldati. Le differenze rilevabili tra polimeri sono quindi attribuibili principalmente a differenti temperature di transizione vetrosa, condizionate dalla presenza nella catena di diversi gruppi sostituenti o di elementi diversi dal carbonio.

I polimeri inorganici dovrebbero avere le stesse transizioni termiche dei polimeri organici, ma con alti punti di fusione e una considerevole resistenza alla degradazione ossidativa. Grazie alla presenza di gruppi sostituenti diversi, infatti, i polimeri inorganici possono avere proprietà differenti.

Il vetro, per esempio, è un polimero inorganico costituito da anelli di unità silicato ripetentesi, e le rocce, i mattoni, i calcestruzzi e le ceramiche sono per la maggior parte polimeri inorganici tridimensionali.

Il problema di questi materiali è il loro non essere flessibili o resistenti all'urto e perciò non rispondono alle molteplici esigenze della moderna tecnologia.

Elenco di polimeri

In base alle normative DIN 7728 e 16780 (nonché la ISO 1043/1[19]), ad ogni materia plastica è associata una sigla, che la identifica univocamente.

- CA – Acetato di cellulosa

- CAB – Acetobutirrato di cellulosa

- CN – Nitrato di cellulosa

- CP – Propionato di cellulosa

- EP – Epossidi

- MF – Melammina-formaldeide

- PA – Poliammidi

- PAI – Poliammidiimmide

- PAN – Poliacrilonitrile

- PB – Polibutene-1

- PBT – Polibutilentereftalato

- PC – Policarbonato

- PCTFE – Policlorotrifluoroetilene

- PDAP – Polidialliftalato

- PE – Polietilene

- PE-C – Polietilene clorurato

- PEI – Polieterimmide

- PEK – Polieterchetone

- PEEK – Polietereterchetone

- PES – Polietersolfoni

- PET – Polietilentereftalato

- PF – Fenolformaldeide

- PI – Poliimmide

- PIB – Poliisobutilene

- PMI – Polimetacrilimmide

- PMMA – Polimetilmetacrilato

- PMP – Poli-4-metilpentene-1

- POM – Poliossimetilene, Poliformaldeide, Poliacetale

- PP – Polipropilene

- PPE – Polifeniletere

- PPO – Polifenilenossido

- PPS – Polifenilensolfuro

- PS – Polistirene

- PSU – Polisolfone

- PT – Politiofene

- PTFE – Politetrafluoroetilene (Teflon)

- PUR – Poliuretano

- PVB – Polivinilbutirrale

- PVC – Polivinilcloruro

- PVC-C – Polivinilcloruro clorurato

- PVDC – Polivinildencloruro

- PVDF – Polivinildenfluoruro

- PVF – Polivinilfluoruro

- RC – Cellulosa rigenerata

- SI – Siliconi

- UF – Urea-formaldeide

- UP – Poliestere insaturo

- PDMS – Polidimetilsilossano

Caratterizzazione dei polimeri

La caratterizzazione dei polimeri avviene tramite l'utilizzo di numerose tecniche standardizzate dall'ASTM, SPI e SPE, tra cui (accanto a ciascuna tecnica s'indicano le grandezze misurate):[20][21]

- analisi dei gruppi terminali: peso molecolare medio numerico;

- ebulliometria, crioscopia e osmometria: peso molecolare medio numerico;

- light scattering: peso molecolare medio ponderale;

- viscosimetria: peso molecolare medio viscosimetrico;

- cromatografia di esclusione molecolare: distribuzione della massa molare;

- calorimetria differenziale a scansione (DSC) e analisi termica differenziale (DTA): calore di fusione, calore di reazione, calore specifico, temperatura di transizione vetrosa, velocità di cristallizzazione;

- termogravimetria (TG): velocità di reazione, purezza;

- analisi termomeccanica (TMA): coefficiente di espansione termica, modulo elastico, temperatura di rammolimento;

- analisi dinamico-meccanica (DMA): modulo elastico, temperatura di transizione vetrosa;

- test di solubilità;

- test di diffusione e permeabilità;

- microscopio ottico: indice di rifrazione;

- spettrofotometro: riflettanza, trasmittanza;

- test di indice di ossigeno;

- test di resistenza chimica;

- test di resistenza agli agenti atmosferici;

- resistenza a trazione;

- misura della deformazione permanente.

Note

- ^ Enrico Chiappini/Sandbox, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ (EN) International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC Gold Book - constitutional repeating unit (CRU) in polymers, su goldbook.iupac.org.

- ^ Enciclopedia della chimica Garzanti., Garzanti(IS), 1998 ;, p. 641, ISBN 8811504716, OCLC 797809421. URL consultato il 25 aprile 2019.

- ^ Gedde, p. 1

- ^ Polimeri Inorganici

- ^ http://chimica-cannizzaro.it/files/le_frontiere_del_silicio.pdf[collegamento interrotto]

- ^ Brisi, pp. 457-458

- ^ (EN) H. Staudinger, Über Polymerisation, in Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (A and B Series), vol. 53, n. 6, 1920, pp. 1073–1085, DOI:10.1002/cber.19200530627.

- ^ (EN) The Nobel Prize in Chemistry 1963, su NobelPrize.org.

- ^ (EN) The Nobel Prize in Chemistry 1974, su NobelPrize.org.

- ^ (EN) IUPAC Gold Book, "homopolymer"

- ^ Callister, p. 451

- ^ Callister, pp. 455-457

- ^ Gedde, p. 11

- ^ Gedde, p. 14

- ^ Barella, Silvia., 10-Polimeri, in Metallurgia e materiali non metallici : teoria ed esercizi svolti, 2. ed, Esculapio, 2017, ISBN 9788893850100, OCLC 1080495331. URL consultato l'11 maggio 2019.

- ^ Brisi, pp. 433-434

- ^ Harry R. Allcock, Polimeri inorganici, in Le Scienze, n. 70, 1974.

- ^ glossary

- ^ Gedde, p. 10

- ^ http://chifis.unipv.it/mustarelli/dpp.pdf

Bibliografia

- Materie plastiche. Microsoft Student 2008 (DVD), Microsoft Corporation, 2007 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2009).

- Cesare Brisi, Chimica applicata, 3ª ed., Torino, Levrotto & Bella, 1997, pp. 431-458, ISBN 88-8218-016-6.

- Vittorio Villavecchia, Gino Eigenmann, Nuovo dizionario di merceologia e chimica applicata (volume 5° Mangimi-Polistirene), a cura di Gino Eigenmann, I. Ubaldini, Hoepli, 1975, ISBN 88-203-0532-1.

- Bernardo Marchese, Tecnologia dei materiali e chimica applicata, 2ª ed., Liguori Editore Srl, 1975, pp. 405-445, ISBN 88-207-0390-4.

- Filippo Cangialosi, Proprietà e lavorazione delle materie plastiche, EuroPass, ISBN 88-89354-00-3.

- Sergio Antonio Salvi, Plastica Tecnologia Design, Milano, Hoepli, 1997, ISBN 88-203-2294-3.

- (EN) Arie Ram, Fundamentals of polymer engineering, Springer, 1997, ISBN 0-306-45726-1.

- (EN) Ronald D. Archer, Inorganic and Organometallic Polymers, Wiley-VCH, 2001, ISBN 0-471-24187-3.

- (EN) Leslie Howard Sperling, Introduction to physical polymer science, 4ª ed., John Wiley and Sons, 2006, ISBN 0-471-70606-X.

- (EN) Jan C J Bart, Polymer Additive Analytics: Industrial Practice and Case Studies, Firenze University Press, 2006, ISBN 88-8453-379-1.

- (EN) Ulf W. Gedde, Polymer physics, Springer, 1995, ISBN 0-412-62640-3.

- (EN) William D. Callister, Material Science and Engineering: An Introduction, 5ª ed., John Wiley & Sons Inc, 1999, ISBN 0-471-35243-8.

- Ezio Martuscelli, Dalla scoperta di Natta lo sviluppo dell'industria e della ricerca sulle plastiche in Italia[collegamento interrotto], Napoli, Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche "Arco Felice".

- Ezio Martuscelli, La ricerca sui polimeri in Italia, Napoli, Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche "Arco Felice" (archiviato dall'url originale il 6 marzo 2009).

Voci correlate

- Chimica dei polimeri e delle macromolecole

- Dimero

- Grado di polimerizzazione

- Materie plastiche

- Melt flow index

- Monomero

- Nanopolimeri

- Oligomero

- Pentamero

- Polimeri conduttori

- Polimerizzazione

- Rigonfiamento dei polimeri

- Stampaggio di materie plastiche

- Trimero

- Riviste accademiche

Altri progetti

- Wikibooks contiene testi o manuali su Enrico Chiappini/Sandbox

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Enrico Chiappini/Sandbox»

Collegamenti esterni

- Polimeri (PDF), su dea.uniroma3.it.

- La Macrogalleria, su pslc.ws.

- I polimeri - Lanterna (PDF), su omero.humnet.unipi.it.

- I polimeri - Luca Fambri - Theonis Riccò, Università di Trento, su enco-journal.com.

- Processing dei materiali polimerici (PDF), su chifis1.unipv.it.

- Polimeri per il consolidamento dei materiali lapidei (PDF), su omero.humnet.unipi.it.

- Polimeri - win.spazioinfo.com (PDF), su win.spazioinfo.com.

- Polymers: commodities or specialties? (PDF), su eziomartuscelli.net.

- (EN) Crystallinity in polymers, su doitpoms.ac.uk.