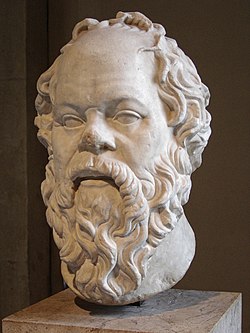

Socrate

Socrate (in lingua greca Σωκράτης, Sōkrátēs; Atene, 470 a.C. o 469 a.C.[1] – Atene, 399 a.C.) è stato un filosofo greco antico, uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale.

«[...] dall'antichità ci è pervenuto un quadro della figura di Socrate così complesso e così carico di allusioni che ogni epoca della storia umana vi ha trovato qualche cosa che le apparteneva. Già i primi scrittori cristiani videro in Socrate uno dei massimi esponenti di quella tradizione filosofica pagana che, pur ignorando il messaggio evangelico, più si era avvicinata ad alcune verità del Cristianesimo. L'Umanesimo e il Rinascimento videro in Socrate uno dei modelli più alti di quella umanità ideale che era stata riscoperta nel mondo antico. Erasmo da Rotterdam, profondo conoscitore dei testi platonici era solito dire: «Santo Socrate, prega per noi» (Sancte Socrates, ora pro nobis)[2].»

Il contributo più importante che egli ha dato alla storia del pensiero filosofico consiste nel suo metodo d'indagine: il dialogo che utilizzava lo strumento critico dell'elenchos ("confutazione") applicandolo prevalentemente all'esame in comune (exetazein) di concetti morali fondamentali. Per questo Socrate è riconosciuto come padre fondatore dell'etica o filosofia morale e della filosofia in generale.

Per le vicende della sua vita e della sua filosofia che lo condussero al processo e alla condanna a morte è stato considerato il primo martire occidentale della libertà di pensiero.[3]

Le fonti sulla vita

È ben noto il fatto che Socrate non abbia lasciato alcuno scritto. Ricaviamo quindi il pensiero di Socrate dalle opere dei suoi discepoli, tra cui spicca soprattutto il sopracitato Platone che fu per lungo tempo uno di essi e che condivise, negli scritti giovanili, il pensiero del maestro, a tal punto che risulta difficile distinguere il pensiero socratico da quello platonico, che acquisì poi una maggiore originalità solo nella maturità e nella vecchiaia.[4][5]

Un'altra fonte della vita e del pensiero di Socrate è rappresentata dallo storico Senofonte a cui però non interessa il pensiero socratico, ma soprattutto l'esposizione di aneddoti della vita militare del suo amico Socrate.

Un'altra testimonianza la troviamo ne Le nuvole, commedia di Aristofane dove Socrate viene rappresentato come veniva visto da alcuni ad Atene e cioè come un pedante seccatore perso nelle sue discussioni astratte e campate in aria. Aristofane infatti mostra Socrate dentro una cesta che cala dalle nuvole mentre è tutto intento a delle ricerche strambe e ridicole, come calcolare quanto è lungo il salto della pulce, o quale sia l'origine del ronzio delle zanzare. Aristofane vuole evidentemente fare una caricatura di queste ricerche naturalistiche che egli impropriamente attribuisce a Socrate, e anche avvertire che chi si dedica allo studio della natura in genere è un ateo, che rigetta la religione tradizionale, nella sua commedia ridicolmente sostituita dal culto delle Nuvole.

Testimone del pensiero socratico è Aristotele che però risulta poco attendibile poiché egli tende a esporre il pensiero dei filosofi precedenti interpretandolo secondo il suo personale punto di vista, operando distorsioni e fraintendimenti sui concetti originali. Aristotele infatti, presenta la dottrina socratica come incentrata, in un primo tentativo fallito, nell'individuare la definizione del concetto. A questo, secondo Aristotele, mirava la ricerca che si esprimeva nel continuo interrogare (ti estì) che Socrate effettuava nel dialogo: la definizione precisa della cosa di cui si stava parlando. In particolare Aristotele attribuiva a Socrate la scoperta del metodo della definizione e induzione, che considerava l'essenza del metodo scientifico. Stranamente però, Aristotele affermava pure che tale metodo non fosse adatto all'etica. Socrate invece avrebbe erroneamente applicato questo suo metodo all'esame dei concetti morali fondamentali del tempo, come ad esempio le virtù di pietà, saggezza, temperanza, coraggio, e di giustizia.[6]

Probabilmente Socrate frequentò il gruppo degli amici di Pericle e conobbe le dottrine dei filosofi naturalisti Ionici di cui apprezzava in particolare Anassimandro, fattogli conoscere da Archelao. Nel 454 a.C. essendo presenti ad Atene Parmenide e Zenone di Elea, Socrate ebbe modo di conoscere la dottrina degli eleati come pure fu in rapporti con i sofisti Protagora, Gorgia e Prodico.

Si sa che fu molto interessato al pensiero di Anassagora ma se ne allontanò per la teoria del Nous ("Mente") che metteva ordine nel caos primigenio degli infiniti semi. Secondo alcuni interpreti Socrate pensava che questo principio ordinatore dovesse essere identificato con il sommo principio del Bene, un principio morale alla base dell'universo, ma quando invece si accorse che per Anassagora il Nous doveva invece rappresentare un principio fisico, una forza materiale, ne fu deluso e abbandonò la sua dottrina.

Biografia

Incisione di Otto van Veen, XVII secolo.

Il periodo storico in cui visse Socrate è caratterizzato da due date fondamentali: il 469 a.C. e il 404 a.C. La prima data, quella della sua nascita, segna la definitiva vittoria dei Greci sui Persiani (battaglia dell'Eurimedonte). La seconda si riferisce a quando all'età dell'oro di Pericle seguirà, dopo il 404 con la vittoria spartana, l'avvento del governo dei Trenta Tiranni. La vita di Socrate si svolge dunque nel periodo della maggiore potenza ateniese ma anche del suo declino.

Il padre di Socrate, Sofronisco, fu uno scultore e trasmise il mestiere al figlio: opera di Socrate sarebbero state le Cariti, vestite, sull'Acropoli di Atene.[7] Sua madre, Fenarete, fu una levatrice.[8]

Interessante sottolineare il significato dei nomi dei genitori: "Fenarete" significa "colei che fa risplendere la virtù" mentre "Sofronisco" significa "colui che riconosce la saggezza".[9] Significati non senza importanza nella biografia di Socrate.

Probabilmente Socrate era di famiglia benestante, di origini aristocratiche: nei dialoghi platonici non risulta che egli esercitasse un qualsiasi lavoro e del resto sappiamo che egli combatté come oplita[10] nella battaglia di Potidea, e in quelle di Delio e di Anfipoli. È riportato nel dialogo Simposio di Platone che Socrate fu decorato per il suo coraggio. In un caso, si racconta, rimase al fianco di Alcibiade ferito, salvandogli probabilmente la vita. Durante queste campagne di guerra dimostrò di essere straordinariamente resistente, marciando in inverno senza scarpe né mantello.

Socrate è descritto da Platone come un uomo avanti negli anni e piuttosto brutto, e aggiunge anche che era come quelle teche apribili, installate di solito ai quadrivi, raffiguranti spesso un satiro che custodivano all'interno la statuetta di un dio. Questo pare quindi fosse l'aspetto di Socrate, fisicamente simile a un satiro, e tuttavia sorprendentemente buono nell'animo, per chi si soffermava a discutere con lui.

Diogene Laerzio riferisce che, secondo alcuni antichi, Socrate avrebbe collaborato con Euripide alla composizione delle tragedie, ispirando in esse temi profondi di riflessione.[11]

Socrate fu sposato con Santippe, che gli diede tre figli (ma, secondo Aristotele e Plutarco, due di questi li avrebbe avuti da una concubina di nome Mirto). Santippe ebbe fama di donna insopportabile e bisbetica. Socrate stesso attestò che avendo imparato a vivere con lei era divenuto ormai capace di adattarsi a qualsiasi altro essere umano, esattamente come un domatore che avesse imparato a domare cavalli selvaggi, si sarebbe trovato a suo agio con tutti. Egli d'altra parte era talmente preso dalle proprie ricerche filosofiche al punto da trascurare ogni altro aspetto pratico della vita, tra cui anche l'affetto della moglie, finendo per condurre un'esistenza quasi vagabonda. Socrate viene anche rappresentato come un assiduo partecipante a simposi, intento a bere e a discutere. Fu un bevitore leggendario, soprattutto per la capacità di tollerare bene l'alcool al punto che quando il resto della compagnia era ormai completamente ubriaca egli era l'unico a sembrare sobrio.

L'Atene di Socrate

Socrate visse dunque durante un periodo di transizione, dall'apice del potere di Atene fino alla sua sconfitta per mano di Sparta e alla sua coalizione nella guerra del Peloponneso (404). Dopo la sconfitta s'insediò ad Atene un regime oligarchico e filospartano guidato da Crizia, un nobile sofista negatore della religione. Dopo appena un anno, il governo dei Trenta tiranni decadde e s'instaurò un governo democratico conservatore formato da esiliati politici, guidato da Trasibulo di Atene. Egli giudicò Socrate un nemico politico per i rapporti che aveva avuto con Alcibiade, suo scapestrato discepolo e presunto amante, accusato di avere tradito Atene per Sparta. Il nuovo regime democratico[12] voleva riportare la città allo splendore dell'età di Pericle instaurando un clima di pacificazione generale: infatti non perseguitò, com'era abitudine, i nemici del partito avverso ma concesse un'amnistia. Si voleva tornare a creare in Atene una compattezza e solidarietà sociale riproponendo ai cittadini gli antichi ideali e i principi morali che avevano fatto grande Atene. Ma nella città si diffondeva l'insegnamento, seguito con entusiasmo da molti, specie giovani, dei sofisti i quali invece esercitavano una critica corrosiva di ogni principio e verità che si volesse dare per costituita dalla religione o dalla tradizione.

La dottrina socratica

Molti studiosi di storia della filosofia[13] concordano nell'attribuire a Socrate la nascita di quel peculiare modo di pensare che ha consentito l'origine e lo sviluppo della riflessione astratta e razionale, che sarà il fulcro portante di tutta la filosofia greca successiva. Il primo a sviluppare questa interpretazione della dottrina socratica fu Aristotele che attribuì a Socrate la scoperta del metodo della definizione e induzione, che egli considerava uno, ma non l'unico, degli assi portanti del metodo scientifico.

Sapere di non sapere

Paradossale fondamento del pensiero socratico è il "sapere di non sapere", un'ignoranza intesa come consapevolezza di non conoscenza definitiva, che diventa però movente fondamentale del desiderio di conoscere. La figura del filosofo secondo Socrate è completamente opposta a quella del saccente, ovvero del sofista che si ritiene e si presenta come sapiente, perlomeno di una sapienza tecnica come quella della retorica.

Le fonti storiche che ci sono pervenute descrivono Socrate come un personaggio animato da una grande sete di verità e di sapere, che però sembravano continuamente sfuggirgli. Egli diceva di essersi convinto così di non sapere, ma proprio per questo di essere più sapiente degli altri.[14]

Nell'Apologia di Socrate ci viene descritto come egli abbia preso coscienza di ciò a partire da un singolare episodio. Un suo amico, Cherefonte, aveva chiesto alla Pizia, la sacerdotessa dell'oracolo di Apollo a Delfi, chi fosse l'uomo più sapiente e questa aveva risposto che era Socrate. Egli sapeva di non essere il più sapiente e quindi volle dimostrare come l'oracolo si fosse sbagliato andando a dialogare con quelli che avevano fama di essere molto sapienti, in particolare i politici.

Ma alla fine del confronto, racconta Socrate, questi, messi di fronte alle proprie contraddizioni (l'aporia socratica) e inadeguatezze, provarono stupore e smarrimento, apparendo per quello che erano: dei presuntuosi ignoranti che non sapevano di essere tali. «Allora capii, dice Socrate, che veramente io ero il più sapiente perché ero l'unico a sapere di non sapere, a sapere di essere ignorante. In seguito quegli uomini, che erano coloro che governavano la città, messi di fronte alla loro pochezza presero ad odiare Socrate».

«Ecco perché ancora oggi io vo d'intorno investigando e ricercando...se ci sia alcuno...che io possa ritenere sapiente; e poiché sembrami che non ci sia nessuno, io vengo così in aiuto al dio dimostrando che sapiente non esiste nessuno»[15].

Egli quindi "investigando e ricercando" conferma l'oracolo del dio, mostrando così l'insufficienza della classe politica dirigente. Da qui le accuse dei suoi avversari: egli avrebbe suscitato la contestazione giovanile insegnando con l'uso critico della ragione a rifiutare tutto ciò che si vuole imporre per la forza della tradizione o per una valenza religiosa. Socrate in realtà (sempre secondo la testimonianza di Platone) non intendeva affatto contestare la religione tradizionale, né corrompere i giovani incitandoli alla sovversione.

La scoperta dell'anima umana

Secondo l'interpretazione data da John Burnet (1863-1928), Alfred Edward Taylor (1869-1945), Werner Jaeger[16], anche se non condivisa da tutti,[17] Socrate fu di fatto il primo filosofo occidentale a porre in risalto il carattere personale dell'anima umana.[18]

È l'anima, infatti, (psyché) a costituire la vera essenza dell'uomo. Sebbene la tradizione orfica e pitagorica avessero già identificato l'uomo con la sua anima, in Socrate questa parola risuona in forma del tutto nuova e si carica di significati antropologici ed etici:[19]

Mentre gli Orfici e i Pitagorici consideravano l'anima ancora alla stregua di un demone divino, Socrate la fa coincidere con l'io, con la coscienza pensante di ognuno, di cui egli si propone come maestro e curatore.[20] Non sono i sensi ad esaurire l'identità di un essere umano, come insegnavano i sofisti, l'uomo non è corpo ma anche ragione, conoscenza intellettiva, che occorre rivolgere ad indagare la propria essenza.[21] Non solo Platone in diversi passi dei suoi dialoghi, ma anche la cosiddetta tradizione "indiretta" testimoniano come Socrate, al contrario dei sofisti, riconducesse la cura dell'anima alla conoscenza dell'intima natura umana nel senso su indicato.[22]

In proposito è stato rilevato:

Il Dáimon (Δαίμων) socratico

Socrate non era ateo, ma anzi affermava di credere in una particolare divinità, figlia degli dèi tradizionali, che egli indicava come dáimōn. Il dáimon per Socrate non aveva il significato anche negativo che altri autori greci classici evidenzieranno[23] ma era un essere divino inferiore agli dèi ma superiore agli uomini che possiamo intendere anche con il termine genio.[24] Socrate si diceva tormentato da questa voce interiore che si faceva sentire non tanto per indicargli come pensare e agire, ma piuttosto per dissuaderlo dal compiere una certa azione. Socrate stesso dice di esser continuamente spinto da questa entità a discutere, confrontarsi, e ricercare la verità morale (Kant avrebbe successivamente paragonato questo principio "divino" all'imperativo categorico, alla coscienza morale dell'uomo).

Conosci te stesso

Il motto "ΓΝΩΘΙ ΣEΑΥΤΟN" ("Γνῶθι σεαυτόν" - Gnòthi Seautòn, «Conosci te stesso»), risalente alla tradizione religiosa di Delfi, voleva significare, nella sua laconica brevità, la caratteristica dell'antica sapienza greca: quella dei sette sapienti. Il significato originario, dedotto da alcune formule a noi pervenute (Nulla di troppo, Ottima è la misura, Non desiderare l'impossibile), era quello di voler ammonire a conoscere i propri limiti, «conosci chi sei e non presumere di essere di più»; era dunque una esortazione a non cadere negli eccessi a non offendere la divinità pretendendo di essere come il dio.[25] Del resto tutta la tradizione antica mostra come l'ideale del saggio, colui che possiede la sophrosyne ("saggezza"), sia quello della moderazione.

La maieutica

Il termine maieutica viene dal greco maieutiké (sottinteso: téchne). Letteralmente, sta per "l'arte della levatrice" (o "dell'ostetrica"), ma l'espressione designa il metodo socratico così come è esposto da Platone nel Teeteto. L'arte dialettica, cioè, viene paragonata da Socrate a quella della levatrice, il mestiere di sua madre: come quest'ultima, il filosofo di Atene intendeva "tirar fuori" all'allievo pensieri assolutamente personali, al contrario di quanti volevano imporre le proprie vedute agli altri con la retorica e l'arte della parola come facevano i sofisti. Parte integrante di questo metodo è il ricorso a battute brevi (brachilogia) in opposizione ai lunghi discorsi (macrologia) del metodo retorico dei sofisti.

Differenze con i sofisti

Socrate, a differenza dei sofisti, mirava a convincere l'interlocutore non ricorrendo ad argomenti retorici e suggestivi, ma sulla base di argomenti razionali. Socrate si presenta così come una persona anticonformista, che in opposizione alle convinzioni della folla rifugge il consenso e l'omologazione: garanzia di verità è per lui non la condivisione irriflessa, ma la ragione che porta alla reciproca persuasione.

Si è detto inoltre come egli non lasciò niente di scritto della sua filosofia perché pensava che la parola scritta fosse come il bronzo che percosso dà sempre lo stesso suono. Lo scritto non risponde alle domande e alle obiezioni dell'interlocutore, ma interrogato dà sempre la stessa risposta. Per questo i dialoghi socratici appaiono spesso "inconcludenti", nel senso non che girano a vuoto, ma piuttosto che non chiudono la discussione, perché la conclusione rimane sempre aperta, pronta ad essere rimessa nuovamente in discussione.[26]

Come è stato evidenziato tuttavia, la filosofia stessa di Socrate segna il passaggio da un tipo di cultura orale, basata sulla tradizione mimetico-poetica, ad una mentalità di tipo concettuale-dialettico, preludio di un'alfabetizzazione maggiormente diffusa. Socrate è ancora l'ultimo rappresentante della cultura orale, ma in lui già si avvertirebbe l'esigenza di un sapere astratto e definitivo, da esprimere in forma scritta, esigenza che sarà fatta propria da Platone che d'altra parte conserverà nello scritto filosofico la forma dialogica che svanirà nelle opere della vecchiaia dove il dialogo sarà semplicemente quello dell'anima con se stessa. Lo stesso Platone d'altronde affermava che la sua filosofia va ricercata altrove rispetto ai suoi scritti.[27]

Il fatto che Socrate preferisse il discorso orale a quello scritto è il motivo per cui egli era stato confuso con i sofisti. Secondo Platone è questa una delle colpe di Socrate: lui che era vero sapiente si dichiarava ignorante e i sofisti, veri ignoranti, facevano professione di sapienza. In questo modo il maestro contribuiva a confondere il vero ruolo della filosofia ed egli stesso al processo, pur avendo rifiutato l'aiuto di un celebre "avvocato" sofista, per l'abitudine di dialogare con chiunque in strada e nei più diversi luoghi, era stato ritenuto dagli ateniesi un sofista.

Maestro della paideia

È pur vero che Socrate come i sofisti metteva in discussione un certo modo di intendere l'ideale educativo della paideia, ma con intenti del tutto opposti: i sofisti con lo scopo di dissolverlo, Socrate invece con lo scopo di tutelarlo.

La paideia esaltava lo spirito di cittadinanza e di appartenenza costituendolo come elemento fondamentale alla base dell'ordinamento politico-giuridico delle città greche. L'identità dell'individuo era pressoché inglobata da quell'insieme di norme e valori che costituivano l'identità del popolo stesso: per questo più che un procedimento educativo o di socializzazione potrebbe essere definito come processo di uniformazione all'ethos politico.

La dottrina dei sofisti si poneva contro questa omologazione della paideia, da essi giudicata "conservatrice" e prevaricatrice; essi miravano perciò a contestarne la verità, tramite l'arte della retorica e a far apparire vero ciò che a loro conveniva, prevalendo con la parola sull'altro e ad annullare qualsiasi valore di verità e giustizia sostituendovi il proprio egoistico interesse. Socrate invece voleva piuttosto verificare e smascherare se sotto quell'ideale educativo non vi fosse quello di addormentare le coscienze critiche a scopi di potere personale.

Ed è così che la scoperta socratica dell'anima umana assume toni decisamente educativi e morali.[28] Secondo Platone, infatti, Socrate è l'unico che intende correttamente il senso della politica, come capacità di rendere migliori i cittadini.[29] Socrate li esorta a occuparsi, più che delle cose della città, della città stessa.[30] In lui c'è pertanto uno stretto legame tra filosofia e politica, che in Platone diventerà esplicito, ma in Socrate già affiora come esigenza di anteporre sempre il bene della città e il rispetto delle leggi agli egoismi dei singoli.[31]

Brachilogia ed ironia

D'altra parte è vero che anche lui esaltava la parola, ma, al contrario dei sofisti che usavano il monologo e che praticamente parlavano da soli, il suo discorrere era un dià logos, una parola che attraversava i due interlocutori. Mentre i sofisti infatti miravano ad abbindolare l'interlocutore usando il macròs logos, il grande e lungo discorso che non dava spazio alle obiezioni, Socrate invece dialogava con brevi domande e risposte - la cosiddetta brachilogia (letteralmente "breve dialogare") socratica - proprio per dare la possibilità di intervenire e obiettare ad un interlocutore che egli rispettava per le sue opinioni.

Un'altra caratteristica del dialogo socratico, che lo distingueva dal discorso torrentizio dei sofisti, era il continuo domandare di Socrate su quello che stava affermando l'interlocutore; sembrava quasi che egli andasse alla ricerca di una precisa definizione dell'oggetto del dialogo. «Ti estì» ,"che cos'è" [quello di cui parli]?

È questa l'ironia di Socrate che, per non demotivare l'interlocutore e per fare in modo che egli senza imposizioni si convinca, finge di non sapere quale sarà la conclusione del dialogo, accetta le tesi dell'interlocutore e le prende in considerazione, portandola poi ai limiti dell'assurdo in modo che l'interlocutore stesso si renda conto che la propria tesi non è corretta. Chi dialoga con Socrate tenterà varie volte di dare una risposta precisa ma alla fine si arrenderà e sarà costretto a confessare la sua ignoranza. Proprio questo sin da principio sapeva e voleva Socrate: la sua non era fastidiosa pedanteria[32] ma il voler dimostrare che la presunta sapienza dell'interlocutore fosse in realtà ignoranza.

Le accuse politiche

Il continuo dialogare di Socrate nelle strade e piazze della città attorniato da giovani affascinati dalla sua dottrina e da importanti personaggi, lo fa scambiare da molti per un sofista che, a differenza di questi molto più accorti, attacca imprudentemente e direttamente i politici dialogando con loro e dimostrando come la vantata loro sapienza non esista. Socrate viene quindi ritenuto un pericoloso nemico politico che contesta quei valori di cui i capi del governo credono di avere il sicuro possesso e che vogliono imporre ai cittadini.

Per questo Socrate che aveva attraversato indenne i regimi politici precedenti, che era rimasto sempre ad Atene e che non aveva mai accettato incarichi politici, adesso sarà protagonista di un evento scandaloso: il suo processo e la successiva condanna a morte.

Due esponenti di rilievo del regime democratico, Anito e Licone servendosi di un prestanome, Meleto, un giovane ambizioso, fallito letterato, accusano Socrate in tribunale di:

- corrompere i giovani insegnando dottrine che mirano al disordine sociale;

- non credere negli Dei della città, di tentare di introdurne di nuovi, e quindi di contestare che le leggi siano di natura sacra.

Egli stesso però dice apertamente che, poiché crede nel dáimon, crede di conseguenza anche negli dèi: il dàimon infatti è una creatura minore figlia delle divinità tradizionali. L'accusa di "empietà" o "ateismo" era evidentemente un pretesto giuridico per un processo politico, poiché l'ateismo era sì ufficialmente riprovato e condannato ma tollerato e ignorato se affermato privatamente. Poiché la religione e la cittadinanza erano ritenute un tutt'uno, accusando Socrate di empietà lo si incolpava di avere cospirato contro le istituzioni e l'ordine pubblico. D'altra parte Socrate eluderà facilmente l'accusa di empietà sostenendo che se è vero che egli crede in un dàimon, creatura figlia degli dei, non è possibile che egli non creda anche nei suoi genitori.

Lisia si offrì per difendere Socrate, ma egli rifiutò probabilmente perché non voleva confondersi con i sofisti e preferì difendersi da solo. Descritto da Platone nella celebre Apologia di Socrate, il processo evidenzia due elementi:

- che da chi non lo conosce, Socrate è stato confuso con i sofisti considerati corruttori morali dei giovani e

- che egli è odiato dai politici.

Riguardo l'accusa di corrompere i giovani essa va spiegata col fatto che Socrate era stato maestro di Crizia e di Alcibiade, due personaggi che nell'Atene della restaurazione democratica, godevano di pessima fama. Crizia era stato il capo dei Trenta tiranni e Alcibiade, per sfuggire al processo che gli era stato intentato, aveva tradito Atene ed era passato a Sparta, combattendo contro la propria patria. Sono questi rapporti di educatore che ha avuto con questi due personaggi che stanno sotto all'accusa di corrompere i giovani.[33]

Oggi la critica più attenta ha dimostrato che il processo e la morte di Socrate non furono un avvenimento incomprensibile rivolto contro un uomo, apparentemente trascurabile e non pericoloso per il regime democratico, che voleva ricostruire un'unità politica e spirituale all'interno della città. Uno studioso inglese scrive infatti che fu principalmente «la diffidenza suscitata dai rapporti di Socrate con i "traditori" che spinse i capi della restaurata democrazia a sottoporlo a processo nel 400-399. Alcibiade e Crizia erano morti entrambi, ma i democratici non si sentivano aI sicuro finché l'uomo che s'immaginava avesse ispirato i loro tradimenti esercitava ancora influenza sulla vita pubblica»(E. Taylor, Socrate , Londra, 1951, trad. it. Firenze 1952.)

Il processo

Il processo si tenne nel 399 a.C. innanzi a una giuria di 501 cittadini di Atene, e – com'era da aspettarsi per una figura come quella di Socrate - fu atipico: egli si difese contestando le basi del processo, anziché lanciarsi in una lunga e pregevole difesa o portando in tribunale la sua famiglia per impietosire i giudici, come di solito si faceva. Fu riconosciuto colpevole per uno stretto margine di voti - appena trenta.[34] Dopodiché, come previsto dalle leggi dell'Agorà, sia Socrate che Meleto dovettero proporre una pena per i reati di cui l'imputato era stato accusato. Socrate sfidò i giudici proponendo loro di essere mantenuto a spese della collettività nel Pritaneo, poiché riteneva che anche a lui dovesse essere riconosciuto l'onore dei benefattori della città, avendo insegnato ai giovani la scienza del bene e del male. Poi consentì di farsi multare - seppur di una somma ridicola (una mina d'argento dapprima, cioè tutto quello che egli possedeva; trenta mine poi, sotto pressione dei suoi seguaci, che si fecero garanti per lui). Meleto chiese invece la morte.

Furono messe ai voti le proposte: con ampia maggioranza - 360 voti a favore contro 140 contrari[35] - gli ateniesi, più per l'impossibilità di punire Socrate, multandolo di una somma così ridicola, che per effettiva volontà di condannarlo a morte, accolsero la proposta di Meleto e lo condannarono a morire mediante l'assunzione di cicuta. Era pratica diffusa auto esiliarsi dalla città pur di sfuggire al giudizio, ed era probabilmente su questo che contavano gli stessi accusatori. Socrate dunque intenzionalmente irritò i giudici, che non erano in realtà mal disposti verso di lui. Ma perché lo fece? Socrate in effetti aveva già deciso di non andare in esilio, in quanto anche fuori di Atene avrebbe persistito nella sua attività: dialogare con i giovani e mettere in discussione tutto quello che si vuol far credere verità certa. «Perciò, - sostenne Socrate, - mi ritroverò a rivivere la stessa situazione che mi ha portato alla condanna: qualcuno dei parenti dei miei giovani discepoli si irriterà della mia ricerca della verità e mi accuserà». Del resto egli non temeva la morte, che nessuno sa se sia o no un male, ma la preferiva all'esilio, questo sì un male sicuro.

Accettazione della condanna

Come racconta Platone nel dialogo del Critone, Socrate, pur sapendo di essere stato condannato ingiustamente, una volta in carcere rifiutò le proposte di fuga dei suoi discepoli, che avevano organizzato la sua evasione corrompendo i carcerieri. Ma Socrate non sfuggirà alla sua condanna poiché «è meglio subire ingiustizia piuttosto che farla», egli accetterà la morte che d'altra parte non è un male perché o è un sonno senza sogni, oppure darà la possibilità di visitare un mondo migliore dove, dice Socrate, s'incontreranno interlocutori migliori con cui dialogare. Quindi egli continuerà persino nel mondo dell'aldilà a professare quel principio a cui si è attenuto in tutta la sua vita: il dialogo.

Si pone a questo punto uno dei temi più dibattuti della questione socratica: il rapporto tra Socrate e le leggi: perché Socrate accetta la ingiusta condanna?

La morte di Socrate

La morte di Socrate[36] ci viene dettagliatamente descritta da Platone, presente alla fine del maestro, nel dialogo del Fedone. Socrate trascorre serenamente, secondo le sue abitudini, la sua ultima giornata in compagnia dei suoi amici e discepoli dialogando, come aveva sempre fatto di filosofia, in particolare affrontando il problema dell'immortalità dell'anima e del destino dell'uomo nell'aldilà.

Quindi Socrate si reca in una stanza a lavarsi per evitare alle donne il fastidio di accudire al suo cadavere.[37] Tornato nella cella, dopo aver salutato i suoi tre figlioli e le donne di casa li invita ad andarsene.

Scende il silenzio nella prigione sino a quando giunge il messo degli Undici ad annunciare a quel singolare prigioniero, così diverso dagli altri, come egli dice, per la sua gentilezza, mitezza e bontà, che è giunto il tempo di morire. L'amico Critone vorrebbe che il maestro, come hanno sempre fatto gli altri condannati a morte, rimandasse ancora l'ultima ora poiché non è ancora il tramonto, il tempo stabilito dalla condanna, ma Socrate:

Giunto il carceriere incaricato della somministrazione della cicuta Socrate si rivolge a lui, poiché in questo "dialogo" è lui il più "sapiente", chiedendogli che cosa si deve fare e se si può libare a un qualche dio. Il boia risponde che basta bere il veleno che è della giusta quantità per morire e non è quindi possibile usarne una parte per onorare gli dei. Socrate allora dice che si limiterà a pregare la divinità perché gli assicuri un felice trapasso e, così detto, beve la pozione. Gli amici a questo punto si abbandonano alla disperazione ma Socrate li rimprovera facendo, lui che sta morendo, a loro coraggio:

Il paralizzarsi e il raffreddarsi delle membra, divenute insensibili, dai piedi verso il torace, segnala il progressivo avanzare del veleno:[40]

Il gallo ad Asclepio

Queste ultime parole di Socrate morente hanno dato luogo a varie interpretazioni da parte degli studiosi: quella più semplice e diffusa è che egli, che non vuole lasciare debiti irrisolti né con gli uomini né con gli dei, prega Critone di ringraziare per suo conto il dio Asclepio (l'Esculapio per i romani) per avergli reso la morte indolore.[42]

Altri ritengono, come Friedrich Nietzsche, che Socrate ringrazi il dio della medicina per averlo guarito dalla malattia del vivere:

Coerente con questa interpretazione è lo stesso mito di Asclepio che narra come questi avesse sanato resuscitandolo un morto, attirandosi per l'atto sacrilego l'ira di Zeus che lo fulminò riducendolo in cenere.[44].

Interpreti moderni, rifacendosi allo stesso racconto della morte di Socrate, avanzano l'ipotesi che con queste parole egli voglia ingraziarsi il dio perché guarisca il suo discepolo Platone che all'inizio del dialogo è descritto come ammalato[45]; altri ancora che Socrate preghi il dio che lo risani dal disonore subìto per la condanna come corruttore e empio da parte degli ateniesi. In vero però Socrate non dice "devo" ma "dobbiamo", riferendosi quindi a più persone, un gallo ad Asclepio[46]. Del plurale dobbiamo fornisce un'interpretazione, ripresa anche da Michel Foucault (1926-1984), Georges Dumézil (1898–1986)[47] secondo il quale Critone e Socrate stesso devono il gallo ad Asclepio perché, grazie ad un provvidenziale sogno, sono guariti da un delirio delle loro menti quello che suggeriva, soprattutto a Critone, di far fuggire Socrate dal carcere sottraendosi alle Leggi.

Alcuni autori, mettendo da parte ogni sottigliezza ermeneutica, sostengono che le ultime parole di Socrate non siano altro che il delirio senza senso a causa del veleno di un moribondo[48]

Franz Cumont sostiene che non sia casuale il riferimento di Socrate al gallo, in quanto questo animale, sacro ad Asclepio, nel mito greco, aveva il potere di scongiurare, allontanare o annullare influssi maligni anche oltre la morte.[49]

Infine altri autori ritengono che Socrate voglia ringraziare il dio per l'ultima giornata trascorsa, come quelle di tutta la sua vita, in rasserenanti ragionamenti filosofici.[50]

Discepoli

Fra i discepoli più importanti il posto d'onore spetta sicuramente a Platone cui spetterà poi passare il testimone ad Aristotele per formare così un trio composto dalle menti più importanti per la storia occidentale. Anche se non rinomato come Platone non deve essere trascurato nemmeno Antistene che, anch'egli allievo di Socrate, fondò la corrente dei cinici il cui allievo Diogene di Sinope al cospetto del potente Alessandro Magno che gli diceva «Chiedimi ciò che vuoi», dato che gli faceva ombra, rispose «Lasciami il mio sole». L'importanza di Socrate nella storia della filosofia è talmente evidente che senza andare nei dettagli è sufficiente citare il suo discepolo meno famoso Antistene, che rimase colpito dalla parsimonia e moderazione del maestro, e per questo divenne fondatore della corrente dei cinici da cui nacque, grazie a Zenone di Cizio la corrente degli Stoici, tra i quali Marco Aurelio, Cicerone e Seneca. Anche Aristippo, allievo di Socrate, sviluppò il concetto filosofico di piacere che ripreso e sviluppato ulteriormente da Epicuro portò alla corrente degli Epicurei.

La "questione socratica"

Di Socrate Kierkegaard sosteneva che l'unica cosa certa era che fosse esistito[51] mentre altri studiosi, poiché Socrate non lasciò alcuna testimonianza scritta, dubitarono della sua effettiva esistenza.[52][53]

Come per la cosiddetta "questione omerica" è stata posta così una "questione socratica", riferita non solo al suo pensiero ma anche alle notizie della sua vita, su cui si sono cimentati diversi autori: Olof Gigon,[54]; H. Maier[55], Francesco Adorno[56], J. Brun[57], Gregory Vlastos[58], Jan Patočka[59], Giovanni Reale[60]

Note

- ^ Enciclopedia Treccani

- ^ E. Rodocanachi, La Réforme in Italie, I, Paris 1920 pagg.34,35

- ^ «Finché vivranno uomini sulla terra, la memoria di quel processo non verrà meno. Mai cesserà di essere oggetto di viva deplorazione la condanna del primo martire per la causa della libertà di pensiero e di investigazione.» (T. Gomperz, Pensatori greci, vol.II, ed. La Nuova Italia, Firenze, 1950, p.514)

- ^ .Gabriele Giannantoni, in Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche. Il prof. Gabriele Giannantoni nell'opera monumentale Socratis et Socraticorum reliquiae (Collegit, disposuit, apparatibus notisque instruxit G.G. (Collana Elenchos, XVIII). Napoli, Bibliopolis, 1990-1991. 4 vol., 521, 652, 301, 609 pp.) ha cercato di compilare ogni minima notizia e fonte sulla figura storica di Socrate, incluso materiale attribuito a Eschines Socratico, Antistene e vari altri suoi contemporanei che lo avrebbero conosciuto.

- ^ Secondo Vlastos i dialoghi platonici sono comunque una fonte attendibile, perché tendono a riflettere l'immagine del vero Socrate. Giovanni Reale poi spiega in Socrate (v. bibliografia) i motivi per cui l'Apologia di Socrate sia da considerare un testo fedele e attendibile. Il professor Giovanni Reale in varie opere ha offerto un'interpretazione di Socrate basata sul raffronto tra la filosofia greca prima e dopo Socrate: da tale confronto risulta così evidente, l'importanza attribuita da Socrate all'anima umana, l'attenzione rivolta ora alla dimensione interiore della persona, mentre prima era rivolta esclusivamente allo studio della natura e a stabilire i principi primi del cosmo (arché).

- ^ Da qui deriva l'interpretazione di Nietzsche che concepisce Socrate in senso aristotelico come l'iniziatore dello spirito apollineo, del pensiero logico-razionale.

- ^ Cfr. Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, I Classici del pensiero, Mondadori, Milano 2009, p. 55.

- ^ «Socrate – Oh, mio piacevole amico! e tu non hai sentito dire che io sono figliuolo d’una molto brava e vigorosa levatrice, di Fenàrete? Teeteto – Questo sí, l’ho sentito dire. Socrate – E che io esercito la stessa arte l’hai sentito dire? Teeteto – No, mai! Socrate – Sappi dunque che è cosí. Tu però non andarlo a dire agli altri. Non lo sanno, caro amico, che io possiedo quest’arte;» (Platone, Teeteto, 149 a-151 d.) Il mestiere che Socrate afferma di avere ereditato dalla madre è naturalmente non quello di far nascere neonati ma l'arte della maieutica.

- ^ Socrate o i diritti della "Trascendenza", Jean-Francois Malherbe, Vattaro (Tn), 2009

- ^ L'oplita era un fante dotato di un'armatura pesante e costosa; per questo gli opliti erano i cittadini più facoltosi delle poleis greche.

- ^ Cfr. Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, op. cit. , pp. 54-55.

- ^ Vale qui avvertire di non confondere la democrazia greca antica con quella moderna. Il regime democratico non voleva dire il "governo del popolo" ma semplicemente espressione di quel partito che si opponeva a quello aristocratico. Si potevano quindi trovare rappresentanti della classe nobiliare come di quella borghese indifferentemente nell'uno o nell'altro dei due partiti.

- ^ U. Nicola, G. Reale, E. Riva, E. Severino, G. Vlastos, P. Hadot ed altri.

- ^ Cfr. Apologia, 20-55.

- ^ Platone, Apologia di Socrate a cura di M.Valgimigli, in Opere pag.45

- ^ Cfr. Werner Jaeger. Paideia II,60 e segg.

- ^ Recensendo la monografia d Taylor a proposito di Socrate come scopritore dell’idea occidentale di anima, lo storico della filosofia Guido Calogero scrive: «L’audacia di questa ricostruzione, che non si basa su alcuna testimonianza positiva, ma solo sulla mancanza di strumenti di transizione tra gli antichi concetti naturalistici dell’anima e la concezione etica che ne presuppone il platonismo è anche più forte di quella che conduce ad ascrivere a Socrate la teoria platonica delle idee.» (cfr.G. Calogero in Giornale critico della filosofia italiana 2, 1934, pp.223-227

- ^ «Socrate, per quanto si sappia, creò la concezione dell'anima che da allora ha sempre dominato il pensiero europeo» (A. E. Taylor, Socrate, Firenze 1952, pag. 98).

- ^ «Labbro greco non aveva mai, prima di lui, pronunziato così questa parola. Si ha il sentore di qualcosa che ci è noto per altra via: e il vero è che, qui per la prima volta nel mondo della civiltà occidentale, ci si presenta quello che ancora oggi talvolta chiamiamo con la stessa parola [...] La parola "anima", per noi, in grazia delle correnti per cui è passata la storia, suona sempre con un accento etico o religioso; come altre parole; "servizio di Dio" e "cura di anime", essa suona cristiana. Ma questo alto significato, essa lo ha preso nella predicazione protrettica di Socrate» (W. Jaeger, Paideia. La formazione dell'uomo greco, vol. II, Firenze 1967, pagg. 62-3).

- ^ Cfr. Platone, Protagora, 313, e 2.

- ^ «Socrate: L'anima è quella che governa. Colui dunque che ci esorta a conoscere noi stessi ci invita ad acquistare conoscenza della nostra anima» (Platone, Alcibiade maggiore, 130 e, trad. di E. Turolla).

- ^ Cfr. F. Sarri, Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima, Vita e Pensiero, Milano 1997.

- ^ Cfr. ad es. Senocrate in Senocrate-Ermodoro, Frammenti, a cura di M. Isnardi Parente, Napoli : Bibliopolis, 1982, ISBN 88-7088-052-4: frr 222-230; Plutarco Iside e Osiride, 25.

- ^ «Nelle antiche religioni politeista genio o spirito benefico o malefico...».(Voce corrispondente in Il nuovo Zingarelli ed. Zanichelli 1993)

- ^ cfr.G.Calogero, op.cit. in bibliografia.

- ^ Il motivo per cui Socrate non scrisse nulla si può anche vedere accennato nel Fedro platonico, nelle parole che il re egiziano Thamus rivolge a Theuth, inventore della scrittura: «Tu offri ai discenti l'apparenza, non la verità della sapienza; perché quand'essi, mercé tua, avranno letto tante cose senza nessun insegnamento, si crederanno in possesso di molte cognizioni, pur essendo fondamentalmente rimasti ignoranti e saranno insopportabili agli altri perché avranno non la sapienza, ma la presunzione della sapienza»

- ^ Platone, Lettera VII, 341 b.

- ^ Cfr. F. Sarri, op. cit., pag. 63.

- ^ Platone, Gorgia, 521 d.

- ^ Cfr. G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Laterza, 2009.

- ^ «La virtù è abilità per quelli che se ne ritenevano maestri, per Socrate [...] è bene e sapienza; la vita associata, individualismo governato dall'egoismo per i preparatori alla carriera politica, per Socrate è struttura organica di leggi che chiedono obbedienza e rispetto» (B. Mondin, Storia della metafisica, vol. I, pag. 125, E.S.D., 1998).

- ^ Socrate stesso nel processo si definisce scherzosamente così: «Sono stato come un tafano, un insetto che punge un animale sonnacchioso», ma aggiunge: «Io sono stato l'insetto che vi ha tenuto svegli, se me ne vado, voi vi addormenterete e finirete nell'ottusità»

- ^ Le ricerche odierne oltretutto parrebbero dimostrare l'implicazione del filosofo in vicende che oggi si definirebbero di pedofilia (non però inconsuete e moralmente accettate per il tempo) che coinvolgerebbero i suddetti Crizia e Alcibiade e filosofi come Platone e addirittura il sofista Gorgia (Cfr. A. Veneziano e A. Sanson, "Socrate e Eros", Bologna, 2008)

- ^ Nell'Apologia di Socrate, Platone parlerà di un risultato incerto: su 500 votanti, Socrate venne giudicato colpevole per soli 30 voti: 220 a favore, 280 contro; se 30 persone ancora fossero state persuase, si sarebbe risolto in un 250 a 250 e secondo la legge non vi sarebbe stata nessuna pena.

- ^ Secondo Diogene Laerzio II,42.

- ^ Per un'interpretazione sulla morte di Socrate si veda: M. M. Sassi, La morte di Socrate, in I Greci. Storia cultura arte società, a cura di S.Settis, 2. Una storia greca. II. Definizioni, Torino 1997 pp.1323-1338

- ^ Carlo Sini, I filosofi e le opere, vol.I, Principato, nota p.92

- ^ Platone, Fedone, a cura di M. Valgimigli, in Opere vol.I pp. 187-189

- ^ Op.cit. ibidem

- ^ Platone non evidenzia nella morte di Socrate tutti gli effetti che questo veleno normalmente ha come nausea, vomito, spasmi, volendo sottolineare probabilmente la separazione del corpo dall'anima come un avvenimento indolore oltreché benefico. (Cfr. C. Gill, The death of Socrate in Classical Quarterly, 23, 1973, pp.225-228). Altri autori, dati i sintomi descritti, hanno ritenuto che per Socrate si sia utilizzata una mistura di veleni: il termine "cicuta" del resto allude ad un miscuglio di Conium, oppio e datura).(Cfr. Jean De Maleissye, Storia dei veleni. Da Socrate ai giorni nostri, Bologna, Odoya, 2008)

- ^ Platone, Fedone, 118 a

- ^ C. Sini, I filosofi e le opere, Vol. I, Principato nota p.95

- ^ F. Nietzsche, Die frohliche Wissenschaft,1882 par.340, (trad. it. La gaia scienza tomo II dell Opere di Friedrich Nietzsche, Milano 1987)

- ^ Platone, Repubblica, 408 bd

- ^ Platone, Fedone, 59b

- ^ R. Del Re, Il gallo dovuto da Socrate ad Esculapio in Atene e Roma, 14-16, 1954, pp.85-88

- ^ G. Dumézil, Le moyne noir en gris dedans Varenne, sotie nostradamique (Divertissement sur les dernières paroles de Socrate), Parigi, Adelphi 1987 ed anche in Virginia Finzi Ghisi, Place Vendôme, ed. Moretti & Vitali, 1997

- ^ R. Gautier, Les dernières paroles de Socrate in Revue universitaire, 64, 1955, pp. 254-255

- ^ F. Cumont, A propos des dernières paroles de Socrate, in Compte rendu de l'Acadèmie des Inscriptiones et Belles Lettres, 1934, p.124

- ^ R. Minadeo, Socrates' Debt to Asclepius in Classical Journal, 66, 1961, p.297

- ^ S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle "Briciole di filosofia", par.62 in Opere, trad. it. Milano 1993, pp.301-308

- ^ Cfr. M. Dupréel, La legende socratique et le sources de Platon, Bruxelles, 1922

- ^ Le fonti maggiori sul Socrate storico che rimangono sono:

- I Dialoghi di Platone (Apologia di Socrate, Simposio)

- Gli scritti di Senofonte, soprattutto i Memorabilia, l' Apologia di Socrate, il Simposio e l' Economico.

- Le commedie Le Nuvole, Gli Uccelli e Le Rane di Aristofane.

- ^ O. Gigon,Sokrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte, Tubingen-Basel 1947, pp.14,64

- ^ H. Maier, Socrate. La sua opera e il suo posto nella storia, trad.it., 2 voll. Firenze 1978, I, p.1 ss

- ^ F. Adorno, Introduzione a Socrate, Bari, 1973 pp7 ss., 20 ss.

- ^ J. Brun, Socrate, trad.it. Milano 1995 p.12

- ^ G. Vlastos Socrate e il filosofo dell’ironia complessa, trad. it. Firenze 1998

- ^ J. Patocka, Socrate, trad.it. Milano 1999

- ^ G. Reale, Socrate. Alla scoperta della sapienza umana, Milano 2000 p.9

Bibliografia essenziale

- Nicola Abbagnano, Storia della filosofia, 12 voll., Verona 2006.

- Gabriele Giannantoni, Dialogo socratico e nascita della dialettica nella filosofia di Platone, edizione postuma a cura di B. Centrone, Bibliopolis, 2005

- Giovanni Reale, Socrate. Alla scoperta della sapienza umana, Rizzoli, Milano, 2000

- Giovanni Reale, Socrate, Rizzoli, Milano, 2001

- G. Vlastos, Studi socratici, Vita e Pensiero, Milano 2003

- G. Vlastos, Socrate il filosofo dell'ironia complessa, La Nuova Italia, Firenze 1998

- Francesco Adorno, Introduzione a Socrate, Laterza, Bari, 1999

- Antonio Gargano, I sofisti, Socrate, Platone, La Città del Sole, 1996

- Ubaldo Esposito, Il processo a Socrate, Chegai, 2002

- Antonio Ruffino, Socrate: l'uomo e i tempi, Liguori, Napoli, 1972

- Guido Calogero, Erasmo, Socrate e il Nuovo Testamento, Accademia Naz. dei Lincei, 1972

- Cioffi ed altri, I filosofi e le idee (Vol.I), Milano 2006.ISBN 978-88-424-4590-6

- E. Taylor, Socrate, Londra, 1951, trad. it. Firenze 1952

- Michel Foucault, Discorso e verità nella Grecia Antica, Donzelli, Roma 1996

Bibliografia d'approfondimento

- M. Adelaide Raschini, Interpretazioni socratiche, Marsilio, 2000

- Carlo Michelstaedter, Il prediletto punto d'appoggio della dialettica socratica e altri scritti, Mimesis, 2000

- Günter Figal, Socrate, Il Mulino, Bologna, 2000

- Paolo Impara, Socrate e Platone a confronto, Seam, 2000

- Jean-Joël Duhot, Socrate o il risveglio della coscienza, Edizioni Borla, 2000

- Francesca Alesse, La stoa e la tradizione socratica, Bibliopolis, 2000

- Pierre Hadot, Elogio di Socrate, Il Nuovo Melangolo, 1999

- Filippo Bartolone, Socrate. L'origine dell'intellettualismo dalla crisi della libertà, Vita e Pensiero, 1999

- Guardini Romano, La morte di Socrate. Interpretazione dei dialoghi platonici Eutifrone, Apologia, Critone e Fedone, Morcelliana, 1998

- De Crescenzo Luciano, Socrate, Mondatori, Milano, 1998

- Mario Montuori, Socrate. Fisiologia di un mito, Vita e Pensiero, 1998

- Francesco Sarri, Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima, Vita e Pensiero, 1997

- Antonio Gargano, I sofisti, Socrate, Platone, La Città del Sole, 1996

- Jean Brun, Socrate, Xenia, 1995

- John Burnet, Interpretazione di Socrate, Vita e Pensiero, 1994

- Eugenio Garin, A scuola con Socrate. Una ricerca di Nicola Siciliani de Cumis, La Nuova Italia, 1993

- Francesco Calvo, Cercare l'uomo. Socrate, Platone, Aristotele, Marietti, Genova, 1990

Voci correlate

Altri progetti

- Wikisource contiene una pagina dedicata a Socrate

- Wikiquote contiene citazioni di o su Socrate

- Wikibooks contiene testi o manuali su Socrate

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Socrate

- Wikisource contiene una pagina dedicata a Socrate

- Wikiquote contiene citazioni di o su Socrate

- Wikibooks contiene testi o manuali su Socrate

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Socrate

Collegamenti esterni

- Pagine dedicate al pensiero di Socrate, a cura del dipartimento di filosofia dell'Università di Napoli.

- Socrate. Alla scoperta della sapienza umana, a cura di Fulvio Notarstefano.

- Introduzione a Socrate a cura dello SWIF (Sito Web Italiano per la Filosofia) del Dipartimento di Scienze Filosofiche dell'Università di Bari.

- Giannantoni, Dialogo socratico e nascita della dialettica nella filosofia di Platone, edizione postuma a cura di B. Centrone, pp. 520, 2005. Il testo dell'opera è consultabile online.

- Socrate, a cura di Antonio Gargano, Istituto italiano per gli studi filosofici.

- Pagina dedicata a Socrate della EMSF (Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche) della Rai.

- [1][2] Interviste RAI sul pensiero di Socrate a cura della EMSF al prof. Gabriele Giannantoni, ordinario alla Sapienza di Storia della filosofia antica.

- Socrates at the Encyclopedia channel (230 biographical films about historical figures).

- Schema della Apologia di Socrate

- Audiolibro de "L'apologia di Socrate" in Liber Liber