Lithuania Propria

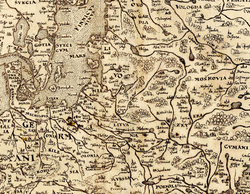

La Lituania propria (Lithuania Propria o ancora Lithuania propria così come identificata da un’espressione latina letteralmente traducibile in Lituania autentica, Lituania propriamente detta; in lituano Didžioji in yiddish ליטע, Lite) indica una regione esistita nel Granducato di Lituania dove si parlava la lingua lituana.[1] Ad occhio, l’area geografica cui si faceva riferimento potrebbe essere identificata con il Ducato di Lituania, il territorio che darà poi luogo allo sviluppo e alla formazione del Granducato di Lituania. Per delimitarne gli spazi, si sono sforzati i missionari cattolici impegnati nell’opera di cristianizzazione dei pagani baltici. La più massiccia operazione di conversione avvenne nel 1387, quando il Granducato di Lituania esisteva già da quasi due secoli.[2] Si cercò di operare una distinzione geografica in base alla religione professata, in quanto alcune zone della Ruthenia si erano convertite alla religione Ortodossa.[3][4] Il termine latino Lithuania Propria divenne di largo uso durante il Medioevo, tanto da essere riscontrabile in più mappe storiche fino alla Prima guerra mondiale.[5]

Talvolta, la Lituania propria veniva identificata con l’espressione Lituania Maggiore, di modo che fosse comprensibile la distinzione con la Lituania Minore.

Evoluzione del termine

Prima del Granducato di Lituania

Gli storici identificano la Lithuania propria (o Terra Lituana in senso stretto) come un’area geografica abitata da comunità lituane già prima della costituzione del Granducato di Lituania: nelle immediate vicinanze, si erano poi riuniti altri gruppi in zone più o ampie: presso Nalšia,[6] presso Deltuva,[7] e presso Upytė.[8] Secondo Henryk Łowmiański, la Lituania propria sarebbe stata il nucleo costitutivo del futuro Voivodato di Trakai tra i fiumi Nemunas, Neris e Merkys. Tomas Baranauskas indica[9] che la Lithuania Propria fosse da immaginare nell’areale di Ašmjany, prima abitato da comunità lituane e ora politicamente appartenente alla Bielorussia. Stando a quanto sostiene Mikola Yermalovich, (anche se la sua teoria è fortemente discussa da altri studiosi[10][11]) la regione geografica dibattuta (in bielorusso Летапiсная Лiтва, letteralmente “Lituania delle cronache”) si trovava più a nord, presso le rive del fiume Neman[12][13]: il corso d’acqua scorre nella Bielorussia di oggi.

Nel Granducato di Lituania

Gli studiosi spesso usano la parola Lithuania propria in riferimento alle terre abitate da etnie lituane.[14] Tale scelta viene operata per renderla meglio identificabile rispetto a quei territori del Granducato di Lituania abitati dai ruteni (antenati degli attuali bielorussi e ucraini), dai russi, dai polacchi, dagli ebrei lituani o di altra nazionalità. Del resto, già durante il Granducato, con Lituania propria si intendevano le terre popolate dai lituani.[15] A livello amministrativo, l’area consisteva nel Voivodato di Vilnius e nel Voivodato di Trakai.[16] Queste partizioni continuarono a sussistere anche nel corso delle varie spartizioni della Polonia nel corso del 1700.[17] Il Granducato di Lituania era così suddiviso in diverse regioni storiche: la Samogizia, l’Aukštaitija, la Lituania Propria e Rutenia Bianca.[18]

L’unica parte su cui non si hanno notizie molto precise riguarda il confine settentrionale della Lituania: quello attuale con la Lettonia è il più antico dell’intera Europa: non è infatti mai cambiato dalla battaglia di Šiauliai del 1236, nonostante le successive schermaglie che i coinvolsero le popolazioni locali prima contro i cavalieri portaspada e poi contro l’Ordine teutonico.[19]

Aree orientali della Lithuania Propria

Nel corso dei secoli, le terre orientali e meridionali di questa zona, furono lentamente “rutenizzate”, polonizzate e russificate, per via dei legami assai stretti con la Rutenia e la Polonia: la presenza di gruppi etnici lituani iniziò così a decrescere o ad assimilarsi adatte comunità. La parte est della Lithuania Propria soffrì pesantemente del Diluvio, con I’ll risultato che un numero molto alto di abitanti morì nei conflitti, di inedia, di stenti o di peste: un grave periodo di crisi colpì l’area anche nel corso della Grande guerra del Nord tra il 1710 e il 1711. Le immigrazioni successive (e costante) dei ruteni e dei polacchi accelerarono di edulcorazione dell’elemento lituano nell’area. In particolare, una forte stroncatura in termini di “de-lituanizzazione” si ebbe quando la Lituania divenne parte dell’Impero russo (si pensi a misure quali il bando della stampa lituana (1865-1904). Il processo continuò durante la parentesi polacca: molte scuole e molte biblioteche che insegnavano o divulgavano testi in lingua lituana furono chiuse e, più tardi, furono soppresse del tutto in queste aree geografiche per mano dei sovietici. Oggigiorno, minoranze lituane ancora popolano l’attuale Bielorussia orientale (o il Distretto di Braslaŭ) e il Nord della Polonia (interessante il caso di Punsk, unico comune della Polonia dove vige il bilinguismo polacco/lituano).[20] Molti altri abitanti di queste regioni parlano correntemente il bielorusso, considerandosi però, ancora lituani nello spirito.[21]

Sviluppi moderni

Al termine della Grande Guerra, il Consiglio della Lituania dichiarò il Paese baltico indipendente redigendo un atto formale.

Dopo le negoziazioni con la RSFSR, un’ampia fetta della Lituania propria divenne parte dell’URSS: ciò in virtù di quanto sancito dal Trattato di Mosca (1920 Urss-Lituania). Alcuni di questi territori furono annessi alla Seconda Repubblica di Polonia. Non felice dell’accaduto, l’esercito lituano causò una serie di scontri militari, i quali condussero alla guerra polacco-lituana.

Nel 1943, Antanas Smetona (al tempo in esilio) iniziò a condurre studi sulla "Lithuania Propria".[22] Ne doveva venir fuori un libro, dedicato alla storia delle terre nazionali prima della polonizzazione, russificazione, e germanizzazione: l’intento era quello di dimostrare le radici lituane di molte delle aree non più appartenenti alla Lituania di modo che, conclusasi un domani la Seconda guerra mondiale ancora in corso, potessero essere restituite al Paese baltico dalla conferenza di pace. La sua opera, sebbene avviata, non fu mai ultimata e per lungo tempo ne fu disponibile solo una breve parte: del resto dell’opera non se ne conosceva l’esistenza.[23]

Nel XXI secolo, lo Stato non ha fatto nessuna rivendicazione territoriale. Di conseguenza, la vicenda storica della Lituania Propria può considerarsi virtualmente chiusa.[24]

Voci correlate

Altri progetti

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lithuania Propria

Collegamenti esterni

- Mappa dei gruppi etnici della Polonia orientale nel 1921, riportata anche da Norman Davies, God's Playground: A History of Poland: Volume II, 1795 to the Present; Columbia University Press: 1982

Note

- ^ (EN) Stone. Polish-Lithuanian state, 1386-1795. p.4

- ^ Il 20 gennaio 1387 a Vilna circa 30.000 lituani ricevettero un battesimo di massa: http://www.miraggi.it/storia/lituasto.html

- ^ (RU) Гаучас П. К вопросу о восточных и южных границах литовской этнической территории в средневековье (traduzione del titolo in italiano: “Saggio sui confini orientali e meridionali del territorio etnico lituano nel Medioevo)” // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988. С. 195, 196.

- ^ (PL) Safarewicz J. Studia językoznawcze. Warszawa, 1967. S. 257-259

- ^ Cartina storica dei Paesi baltici: [1]

- ^ https://it.qwerty.wiki/wiki/Nalšia

- ^ https://it.qwerty.wiki/wiki/Deltuva

- ^ (LT) Storia di Upytė: https://upyteszeme.lt/

- ^ Tomas Baranauskas, Kur buvo Lietuvos žemė? (PDF), in Lituanistica, vol. 2, 2002, pp. 3–18.

- ^ Edvardas Gudavičius, Following the Tracks of a Myth, in Lithuanian Historical Studies, vol. 1, 1996, pp. 38–58.

- ^ (BI) Насевіч В.Л. Працэс утварэння Вялікага княства Літоўскага (13-14 стст.) // Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён. Мн. (traduzione del titolo in italiano: “Il processo di formazione del Granducato di Lituania (13º-14º sec.) // I problemi reali della storia bielorussa dai tempi antichi ai giorni nostri”), 1992. С. 54-63.

- ^ Виктор Верас, Карта летапiснай Лiтвы (JPG), su veras.litvin.org. URL consultato il 5 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 23 luglio 2011). (BI)

- ^ Виктор Верас, У истоков исторической правды / Летописи о местонахождении Литвы, su veras.litvin.org. URL consultato il 5 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale l'8 ottobre 2010). (RU)

- ^ Tomas Tomas Venclova, Native Realm Revisited: Mickiewicz's Lithuania and Mickiewicz in Lithuania, su pogranicze.sejny.pl. URL consultato il 24 aprile 2007.

- ^ (PL) Jerzy Jerzy Ochmański, Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku, Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1981, pp. 69–73. URL consultato il 26 aprile 2006.

- ^ (LT) Viduramžių Lietuva Viduramžių Lietuvos provincijos Archiviato il 19 aprile 2007 in Internet Archive.. Retrieved on 2007.04.11

- ^ Mappe storiche che mostrano la Lithuania Propria:

Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae Accuratiss (PDF), su data.lnb.lv. URL consultato il 22 aprile 2007.

Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae Accuratiss (PDF), su data.lnb.lv. URL consultato il 22 aprile 2007. - ^ (EN) Articolo che analizza le evoluzioni della Lituania medievale. La cartina mostra le varie divisioni amministrative dell’attuale Paese baltico: http://viduramziu.istorija.net/etno/index-en.htm

- ^ Il confine inizia dal Mar Baltico (coordinate: 56.081096°N 21.064131°E e termina con la triplice frontiera tra Lituania, Lettonia e Bielorussia (coordinate: 55.680713°N 26.630981°E).

- ^ (EN) Descrizione delle comunità lituane di Punsk: http://global.truelithuania.com/sejnyseinai-and-punskas-area-lithuania-inside-poland-933/

- ^ Viriginijus Savukynas, Etnokonfesiniai santykiai Pietryčių Lietuvoje istorinės antropologijos aspektu, in Kultūrologija, vol. 10, 2003, pp. 80–98. URL consultato l'11 dicembre 2007.

- ^ (LT) Antanas Smetona, Lithuania Propria, in Darbai ir dienos, vol. 2, n. 11, pp. 191–234.

- ^ (LT) Egidijus Egidijus Aleksandravičius, Istorija ir politika, in Darbai ir dienos, vol. 2, n. 11, pp. 185–190.

- ^ Claudio Carpini, Storia della Lituania: identità europea e cristiana di un popolo, Città Nuova, 2007, ISBN 978-88-31-10341-1, p.199