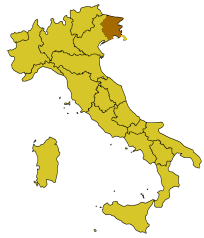

Friuli

Il Friùli (Friûl in friulano, Forum Iulii in latino, Furlanija in sloveno, Friaul in tedesco) è una regione storico-geografica che corrisponde alle odierne province di Udine, Pordenone, Gorizia. L'appartenenza al Friuli del Mandamento di Portogruaro, in provincia di Venezia e del comune di Sappada, attualmente in provincia di Belluno, pur trovando ampio riconoscimento nella dottrina, non viene universalmente accettata ed è, da lungo tempo, oggetto di discussione[2][3]. Capitale storica e città più importante del Friuli è Udine già sede, in età medievale, del Patriarcato di Aquileia. Se si include il Mandamento di Portogruaro, centri principali oltre a Udine, sono Pordenone (capoluogo di provincia), Gorizia (capoluogo di provincia), Portogruaro, Sacile, Codroipo, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tolmezzo.

| Friuli | |

|---|---|

| Friuli (in italiano) — Friûl (in friulano) Furlanija (in sloveno) — Friaul (in tedesco) | |

(dettagli)

| |

| Stati | |

| Regioni | |

| Territorio | Province di Udine, Pordenone e Gorizia. Anche il Mandamento di Portogruaro (VE) e il Comune di Sappada (BL) vengono considerati appartenenti al Friuli storico[1]; taluni ritengono però che tali territori non ne facciano parte. |

| Capoluogo | Udine |

| Superficie | 8,240 km²con il Mandamento di Portogruaro e il Comune di Sappada. Senza le aree menzionate: 7,549 km² |

| Abitanti | circa 1,060,000 con il Mandamento di Portogruaro e il Comune di Sappada (966,000 senza le aree menzionate) (2005) |

| Densità | circa 128 ab./km² |

| Lingue | italiano, friulano, sloveno, tedesco, veneto |

| |

| Sito principale | |

alpestre piano e lagunoso in sessanta miglia da tramontana a mezzodì»

Geografia[4]

La pronuncia corretta di Friuli in italiano è Friùli /fri'uli/ (ovvero con l'accento sulla u). Sebbene alcuni dizionari ed enciclopedie riportino anche la pronuncia alternativa Frìuli /'friuli/ (cioè con l'accento sulla i) va messo in evidenza che questa pronuncia non è in alcun modo presente nel territorio friulano né in quelli limitrofi. Dal punto di vista etimologico, Frìuli non è sostenibile, in quanto non si giustificherebbe lo spostamento dell'accento d'intensità dalla u del nome latino originario (Forum Iulii) alla vocale i breve, derivata da una semivocale anteriore atona.

Il Friuli è delimitato ad ovest dal fiume Livenza, a nord dalle Alpi carniche, ad est dalle Alpi Giulie e dal fiume Timavo, a sud dal Mar Adriatico[5]. Numerosi sono i fiumi che scorrono da nord verso sud. Tra i più importanti, oltre a quelli già citati, il Torre, il Natisone, lo Stella, l'Isonzo, l'Ausa, il Tagliamento. Tutta la parte settentrionale del Friuli è costituita da territorio montano: i suoi più importanti rilievi, da occidente ad oriente, sono: tra le Dolomiti friulane la Cima dei Preti (2703 m), il Duranno (2652 m) e la Cridola (2580 m); tra le Alpi carniche il monte Peralba (2691 m), il monte Bìvera (2474 m) e il monte Coglians (2780 m); tra le Alpi Giulie, lo Jôf Fuârt (2666 m), lo Jôf di Montasio (2754 m), il Mangart (2677 m) e il monte Canin (2587 m), che domina la pianura. Le montagne friulane hanno come spina dorsale il corso del fiume Tagliamento, che all'altezza di Gemona sbuca prima nelle colline che occupano la fascia centrale del Friuli, poi nella vasta pianura alluvionale da esso creata. Un paesaggio tipico della pianura friulana sono i Magredi, zone brulle e piene di sassi (grebanos in lingua friulana) trasportati dal letto del Tagliamento nel corso dei millenni. La pianura è comunemente suddivisa in alta pianura friulana e bassa pianura friulana convenzionalmente delimitate dalla strada Napoleonica che collega le città di Codroipo e Palmanova; a sud di questa strada si estende la zona delle cosiddette risorgive, in cui l'acqua sgorga in modo naturale attraverso delle polle che si trovano sparse un pò dappertutto sul territorio. Tale acqua, prevelata attraverso particolari pozzi detti pozzi artesiani, viene utilizzata anche come sostituto naturale dell'acquedotto. Al termine delle pianure, verso sud, si aprono le lagune di Marano e di Grado, oasi naturali protette, con flora e fauna uniche nel loro genere.

La superficie del Friuli è di 8.240 km², suddivisi tra le province di Udine (4.905 km²), Pordenone (2.178 km²) e Gorizia (466 km²), il Mandamento di Portogruaro (629 km²) e il Comune di Sappada (62 km²). Senza queste due ultime aree la superficie è di 7.549 km².

Una delle prime delimitazioni geografiche del Friuli si ritrova in una sentenza, citatissima, del legato pontificio Ugo da Ostia, il quale nel 1221 fu chiamato a dirimere una controversia tra il Patriarca ed i Trevisani. Il legato stabilì che al Patriarca appartenevano:

“omnia loca, castra, curias, villas, et vicos […] ab Aqua Liquentia usque ad ducatum Meraniae et a montibus usque ad mare per totum Forumjuli” [6].

Ovvero: “tutti i luoghi, castelli, corti, ville e villaggi […] dal fiume Livenza fino al ducato di Merania e dai monti fino al mare in tutto il Friuli.”

Con il secolo XVI i documenti contenenti notizie di tale natura si moltiplicano. Ad esempio tra il 1502 ed il 1503 Marco Antonio Sabellico e Marino Sanudo fissavano i limiti del Friuli al Livenza ed al Timavo[7]. Nello stesso secolo i Luogotenenti della Patria del Friuli, nelle loro relazioni inviate a Venezia, citavano occasionalmente i confini del Friuli. Ad esempio, nel 1529 Giovanni Basadona scriveva che:

“La Patria de la plaga orientale comintia a San Zuan del Carso miglia zinque de là da Monfalcon. Da occidente il territorio de Sacil inclusive. Da septentrione a mezo il ponte de la Ponteba miglia sette de là da la Schiusa. Da ostro il mare”[8]. .

A margine di una carta del Friuli stampata a Venezia nel 1553 compariva un testo esplicativo intitolato “La vera descritione del Friuli”, nel quale si leggeva che:

“La patria antedetta confina da Levante con l’Istria e Iapidia al presente detta Carso, da ponente con il territorio Tervisano, Belunese da Settentrione con l’alpe de Alemagna e, da Meggio giorno con la parte del mare Adriatico quale è tra il porto del fiume Timavo, e Livenza”.

La stessa “Descritione” continua poi citando le città e le fortezze del Friuli, tra cui Udine, Gruaro, Pordenone, Concordia, Monfalcone, Gorizia e Gradisca. Nel 1544 a Venezia venivano pubblicati i Commentarii dei Fatti d’Aquileia di Giovanni Candido. L’autore non fornisce un’esplicita e dettagliata delimitazione geografica del Friuli, ma ne individua, nel primo capitolo, alcuni limiti approssimativi. Egli colloca il confine orientale del Friuli al fiume Timavo. A settentrione il limite sarebbe stato rappresentato dalle Alpi, ma la Val Canale era probabilmente considerata esclusa dal Friuli. Ad occidente Candido comprende nel territorio friulano anche alcune località ad Ovest del Livenza. A Sud il Friuli sarebbe arrivato fino al mare[9]. Sempre cinquecenteschi sono i versi di Erasmo di Valvasone, che così tracciava i limiti geografici del Friuli:

“Siede la Patria mia tra il monte e il mare: Quasi teatro ch’abbia fatto l’arte Non la natura, ai riguardanti appare, E il Tagliamento l’interseca e parte. S’apre un bel piano ove si possa entrare Fra il meriggio e l’occaso, e in quella parte Quanto aperto ne lascia il mare, e il monte, Chiude Livenza con perpetuo fonte”[10]

Nel 1585 il Luogotenente Pietro Gritti nella sua relazione inviata a Venezia scriveva che il Friuli si estendeva:

“dal fiume Timavo nel levante verso l'Istria, e ‘l Carso fino al fiume Livenza verso il Trivigiano in ponente”[11].

Il suo successore Stefano Viaro nel 1599 era più preciso nella sua descrizione, in quanto sosteneva che il Friuli:

“ha sette confini. Verso ponente il suo confin è a Termine, il secondo verso ostro, confina alla Trinità, e dal detto capo della Livenza fino dove entra in mare termina la Patria, il terzo confina verso levante, fino a San Giovanni di Capo di Ponte, il quarto confina a Tolmino, il quinto alla Porta Plezziana, il sesto alla Ponteba, et il settimo confina con il monte di Sezis, dove scatturisce la Piave, e di lì poi va a Termine, et là finisce la Patria”[12]. .

Pochi anni più tardi l’umanista Partenopeo individua i confini del Friuli rifacendosi ad alcuni limiti amministrativi di età romana:

“Questa Regione del Friuli […] dall’Oriente hà per termine il fiume Risano, che già fù detto Formione, il quale divide da questo lato l’Istria dal Friuli. Dall’Occidente hà per termine il fiume Limino. Avvertendo però, che se bene il termine è stato così da Moderni diviso per cognitione de i luoghi, che si contengono nella Marca Trevigiana; nondimeno l’antico, et vero confine della Patria del Friuli s’intende il fiume detto Sile […]. Dal Borea hà per confini gli alti monti Iapidi; che dividono l’Italia dalla Germania; et da mezo giorno hà il mare Adriatico”[13]

Alla Fine del Settecento Pietro Maniago, in un suo poemetto, descriveva in modo allusivo i confini del Friuli:

“ […] in questo suolo, Che da Giulio si noma, il cui confine Segna due fiumi [Livenza e Timavo], e l’alpe chiude e ‘l mare”[14].

Dalle descrizioni appena citate emergono una serie di considerazioni interessanti. In primo luogo è bene osservare che i confini non seguono mai criteri linguistici, etnici o definiti in base a qualunque altra caratteristica culturale. Essi, tuttavia, non sono neppure di carattere strettamente amministrativo, in quanto queste descrizioni dei confini del Friuli sembrano non prendere in considerazione le divisioni politico-amministrative posteriori al 1420[15]. . Infine, se è vero che vi è una certa costanza nel prendere come punti di riferimento il Livenza, il Timavo, le Alpi ed il mare, si registrano alcune oscillazioni del confine orientale e di quello occidentale. Alcune volte il Friuli viene esteso oltre questi confini. Ad esempio Flavio Biondo e Leandro Alberti estendono il Friuli ad occidente fino al Lemene, mentre il Biondo ne sospinge il limite orientale fino al fiume Risano in Istria[16]. . Entrambi gli autori, tuttavia, scrivevano senza conoscenza diretta del territorio e trattavano del Friuli in opere non ad esso specificamente dedicate. Le loro delimitazioni del Friuli, pertanto, non sembrano meritare ulteriore attenzione.

L’interpretazione di un goriziano della fine del Seicento era tutto sommato coerente con le precedenti. Infatti, secondo Gaspare Brumatti de Jacomino e Sigisberg la Contea di Gorizia comprendeva territori che facevano parte del Friuli (la parte occidentale della Contea, Gorizia inclusa) e terre del Cragno:

“Io lo [il Contado di Gorizia] giudico un misto di parte del Cragno, e parte del Friuli, e così parte Schiavo, parte Forlano, medio frà il residuo dell’uno, e dell’altro, poiché à Levante, Tramontana, e Mezzogiorno, confina con il Cragno […] et a Ponente, confina col Friuli, e pur da quella parte, è circondato da esso, né si può per mio sentimento, dire, che il Cragno si stenda sin à dove questo Contado s’interna nel Friuli, con tutto assai più à dentro d’esso, [né] per contrario, che il Friuli giunga sin dove, à drittura, et attorno, penetra nel Cragno; ma piuttosto, che da dove comincia nel Cragno, à drittura, et attorno, sino à Gorizia sij parte del Cragno, e da dove principia dal Friuli sin pure à Gorizia, sij parte del Friuli, come mostra d’aver inteso anche il Moisesso nella situazione, che ci fà di Gorizia nella parte di Levante, sui fini della Patria e dell’Italia in detta Historia dell’ultima Guerra nel Friuli: lib 1 Can. 2 e si raccoglie anche dall’uso delle lingue, appunto da Gorizia verso il Cragno, à drittura, et attorno, Schiava, e da Gorizia verso il Friuli, precisamente Forlana”[17]

Sempre in relazione ai confini, va, infine, segnalata l’opera di Girolamo da Porcia, il quale nel Cinquecento aveva redatto una Descrizione della Patria del Friuli. A proposito di Gorizia il da Porcia scrive che essa:

“per essere di là del Lisonzo, però solamente mezo miglio, è riputata fuori d’Italia; ma i più la tengono in Friuli, ed è spiritualmente sotto Aquileia”[18].

L’opera del periodo prerisorgimentale in cui è più ampiamente affrontata la questione dei confini è il “notizie delle cose del Friuli” di Gian Giuseppe Liruti. L’autore approfondisce l’argomento in modo a tratti moderno, nel senso che egli fornisce una descrizione diacronica dei confini del Friuli, evidenziandone gli spostamenti nel corso dei secoli. Ma l’aspetto potenzialmente più moderno dell’analisi di Liruti risiede nel fatto che egli opera una distinzione tra confini geografici e politici del Friuli, dedicando a ciascuno di essi un capitolo separato. Per quanto riguarda i confini politici del Friuli, Liruti osserva che essi “si andarono cangiando, secondo che si andava cangiando la maniera del governo”[19]. Tuttavia, la modernità dell’approccio di Liruti rimane solo potenziale, in quanto ciò che differenzia i due capitoli non è il criterio differente cui fanno riferimento per definire i confini. Infatti il capitolo dedicato ai confini geografici in realtà tratta dei confini amministrativi in epoca preromana e romana, mentre quello riguardante i confini politici è dedicato ai confini ed agli organi amministrativi della tarda antichità e del Medioevo. Secondo Liruti in epoca preromana, quando il Friuli era dominato dai Veneti:

“questa provincia fu compresa nell’antichissima Venezia […] aveva essa a levante in confine Geografico, che mai ad essa sino al giorno d’oggi si mutò, per poco con l’Istria, e quasi interamente con la Giapidia, o sieno i monti, che ora chiamiamo del Carso; a mezzodì ebbe pure, come sempre, il Mare Adriatico; a settentrione quello dell’Alpi; ed all’occaso con Padova quello de’ Galli”[20].

Se al tempo dei Romani i confini del Friuli rimasero immutati, con i Longobardi furono:

“alterati i confini da due parti, dal Settentrione, e dall’Occidente; né mi è avvenuto di sapere, quando la variazione avvenisse verso Settentrione, inoltrandosi questo confine non poco dentro dell’Alpi. […] Non solo verso Settentrione nell’Alpe i nostri confini erano accresciuti, ma anche verso Occidente oltre la Livenza si aggiunse al Friuli non poco particolare Territorio”[21].

Con la conquista del Friuli da parte dei Franchi il Ducato del Friuli, trasformato in Marca, avrebbe finito con l’includere anche parte della Carinzia e dell’Istria[22].

Non deve sorprendere che il periodo in cui i confini del Friuli sono stati definiti in modo più chiaro e senza che sorgessero dubbi sul loro tracciato sia proprio quello precedente al 1866. La ragione di ciò è del tutto estranea alle Guerre di Indipendenza italiane, ma va ricercata nel fatto che, prima della coniazione del termine Venezia Giulia da parte del linguista Graziadio Isaia Ascoli, esistevano nell’area nord-orientale d’Italia una serie di regioni storico-amministrative ben individuabili. Una di queste era il Friuli, i cui confini venivano individuati in modo del tutto simile da una pluralità di autori. Il primo di essi, Giuseppe Girardi, che scriveva animato da evidentissimo patriottismo, lamenta il fatto che dopo la conclusione dell’epopea napoleonica il Friuli amministrativo fosse limitato ad Est dal Judrio:

“Si attende però dalla Sovrana Sapienza che vengano rettificate quelle linee ove dai privati riguardi, anziché dal pubblico bene, fossero state parzialmente dirette”[23].

A Pacifico Valussi, invece, va senz’altro attribuita la responsabilità dell’applicazione al Friuli del concetto di “regione naturale” o “provincia naturale”. Egli, segnalando l'importanza degli studi statistici annota:

"E quando trattasi d'una naturale Provincia, la quale forma un tutto da sé, sotto molti aspetti diverso da tutto ciò che lo circonda, come è il caso del Friuli, la statistica deve essere la più completa possibile e discendere alle più minute particolarità"[24].

Egli riprese il concetto di ‘provincia naturale’ in più occasioni, ad esempio nel redigere le considerazioni relative ai confini ed alla popolazione del Friuli contenute nel rapporto della Camera di Commercio del Friuli[25] stampato per il governo austriaco. In relazione alla delimitazione geografica del Friuli Valussi scrisse che:

“Questa è una statistica approssimativa della popolazione della Provincia naturale; cioè della Provincia amministrativa, colla giunta del Distretto di Portogruaro e della parte del Circolo di Gorizia che sta dentro i confini del Friuli” [corsivo nell’originale][26].

Nel 1883 Valussi mise per iscritto una delle prime citazioni della definizione del Goriziano come Friuli “al di là dal clap ”[27]. È interessante notare come tale espressione, utilizzata nell’Ottocento con finalità di rivendicazione irredentista, avrebbe perso completamente tale accezione nel secolo successivo. Giulio Andrea Pirona, nel 1855, riprendeva la definizione classica del Friuli in un passo che è probabilmente l’ultimo scritto in latino a questo proposito:

“Forijulii Regio plagam Italiae septentrionalis ad orientem tenens, intra certos fines, tum soli figura tum aeris temperie, ideoque et specie adeo est varia, ut quam maxime naturalis philosophiae cultorum studiis commendanda videatur. Aquilonem versus circumscripta Alpibus Juliis seu Carnicis in semiorbem procurrentibus, in grande panditur amphitheatrum, cuius latera ad occidentem Mons Caballus cum Liquentia flumine, ad ortum Montes Japidici cum Timavo novem capitibus exurgente perstringunt, ad Meridiem Adriaticus sinus adlambit”[28].

Ippolito Nievo, quando nel 1857 a Milano pubblicava Il Conte Pecoraio, scriveva che il Friuli:

“comprende, ne’ suoi confini naturali: la regione fra Livenza e Tagliamento con S. Vito, Pordenone e Portogruaro; il pedemonte e la pianura fra il Tagliamento, l’Isonzo e il mare, con Udine, Cividale, S. Daniele, Gemona, Palmanova e Latisana; la montagna superiore a tutte queste fiumane, soprannominata la Cargna; le vallate fra Tagliamento ed Isonzo, nelle quali son chiusi i comuni slavi del Friuli, divisi nelle due popolazioni disparatissime per indole, dialetto e costumi, di Resia e di S. Pietro; parte della Contea di Gorizia colla città di questo nome che parla una varietà del friulano; finalmente il così detto Territorio fra Isonzo, il Carso Triestino ed il mare, con Gradisca, Monfalcone, Aquileia e Grado, già appartenente alla Repubblica di Venezia ed ora con tutta la Contea di Gorizia aggregata al Regno Illirico. I distretti alpini del Cadore e del Comelico stettero altre volte col Friuli”.

In breve, Nievo intendeva per Friuli la terra tra la Livenza ed il Carso, tra le Alpi Carniche ed il Mare. È interessante notare come Nievo, per definire il confine orientale, adotti criteri diversi tra loro e contraddittori: egli include esplicitamente i comuni sloveni dell’attuale Udinese, ma esclude quelli slavi della Contea di Gorizia, della quale considera friulana solo la parte neolatina. Il goriziano Comelli, scrivendo dei confini del Friuli Orientale, li individuava tra nel Timavo e nell’Aussa, includendo però le valli dell’Isonzo e del Vipacco. In tal modo il Friuli Orientale veniva fatto quasi coincidere con la Contea di Gorizia<refComelli F. (1989), Il Friûl Orientâl, in: Friûl di Soreli Jevât, Udine, Società Filologica Friulana, s.p.n.</ref>. Un’opinione del tutto analoga è rintracciabile nelle opere di Prospero Antonini, storico friulano di sentimenti patriottici italiani[29]. Nella seconda metà dell’Ottocento egli aveva pubblicato due opere nelle quali forniva una delimitazione geografica piuttosto precisa del Friuli:

“I suoi [del Friuli] limiti appariscono segnati dalla natura, comeché da un lato il monte Cavallo onde ha origine la Livenza si stacchi dalle alpi Carniche a guisa di contrafforte, e dal lato opposto le ultime giogaie delle Giulie sovrastino tra Monfalcone e Duino alla fonte del Timavo. […] Il Friuli naturale, dedotto il Distretto di Portogruaro, ora compreso nella provincia di Venezia, abbraccia nella sua totalità la provincia di Udine propriamente detta, e la Contea di Gorizia quasi per intero, ed eccettuati i territori carsici di Duino, Comeno, Sesana che, posti al di là del Timavo, geograficamente spettano alla penisola Istriana”[30].

Pochi anni più tardi lo stesso autore ribadiva che:

“La regione geografica del Friuli misura in superficie circa 915 chilometri quadrati. Ne fanno parte, oltre tutta la provincia di Udine, undici distretti della Contea di Gorizia [riportati in nota: di Gorizia città, di Gorizia circondario, di Aidussina, di Canale, di Gradisca, di Cervignano, di Cormonsio, di Monfalcone, di Tolmino, di Plezzo e di Chirchina; i distretti goriziani di Sesana e di Coma appartengono geograficamente alla Carsia, ossia all’Istria montana, perché posti al di là del Timavo; l’isola di Grado poi fu sempre considerata come parte non del Friuli bensì del Veneto estuario e del Dogado, il quale estendevasi alle foci dell’Isonzo e Capodargine] e quasi per intero il distretto di Portogruaro oggi appartenente alla provincia di Venezia”[31].

Per quanto riguarda il confine settentrionale del Friuli, va ricordato che esso si configurava come uno dei più stabili d’Europa, essendo rimasto immutato già dall’epoca dello stato patriarcale friulano. Inoltre al di là del confine settentrionale del Friuli non erano insediati gruppi che, per le loro caratteristiche linguistiche, potessero far sorgere delle rivendicazioni irredentiste. Per questi motivi ad esso non si dedica particolare attenzione. Ci è stato possibile ritrovare solo un passo significativo dedicato a tale confine. Valussi scrisse, infatti, che:

“Pontebba, o meglio il fiume Fella che divide in due il paese portante questo nome, segna il confine fra il Friuli e la Carinzia, fra Italiani e Tedeschi, in modo marcatissimo”[32].

È interessante notare che, come Valussi riteneva evidente che la Val Canale non facesse parte del Friuli, vi sono indizi che cent’anni più tardi si sarebbe ritenuto evidente l’opposto.

Nel corso del tardo Ottocento le descrizioni dei confini del Friuli avevano abitualmente un valore politico ben preciso: l’affermare l’unità del Friuli Occidentale ed Orientale era un argomento portato per rafforzare le rivendicazioni irredentiste. All’epoca parlare dei confini del Friuli significava parlare dei confini d’Italia e la ricerca di una legittimazione storica dei primi era funzionale alla rivendicazione politica dei secondi:

“Che le Alpi Giulie siano state sempre confine d’Italia e del Friuli da questo lato ce lo dice la storia”[33].

Proprio perché funzionale alle rivendicazioni irredentiste, la definizione dei confini del Friuli si concentra più su quello conteso –cioè quello orientale- che sugli altri. Un tempestivo esempio di ciò venne dato dalla Congregazione Provinciale di Udine che, nel 1866, chiese che tutto il Friuli, compreso quello Orientale, venisse incluso nel Regno d’Italia. A sostegno della sua richiesta espose quali fossero i confini del Friuli:

“Questa linea sarebbe quella che comprende tutto l’antico Friuli, lungo la cima dei monti Predile, Terglou, Cucco ec., lasciando al Friuli tutta la sua valle dell’Isonzo, e degli affluenti suoi che sono l’Idria, ed il Vipaco fino al villaggio di questo nome, e fino al Prewald, poi tirando una linea possibilmente retta dal Monte Nanos o Monte Re alla foce del Timavo di qua di Duino”[34].

Una delle definizioni più puntuali dei confini del Friuli è contenuta nelle prime pagine del Compendio di Storia Friulana pubblicato dall’udinese Francesco di Manzano nel 1876. Egli sostiene che:

“[la Regione Friulana] è confinata al Nord dalle alpi carniche e giulie; all’Est dalle valli dell’Isonzo e del fiume Vipaco, dai poggi della Carsia inferiore e dalle fonti del Timavo; al Sud ha confine il mare Adriatico; all’Ovest la valle superiore del Piave e i monti che inferiormente ne circoscrivono il bacino, e la Livenza dalle sorgenti al mare. […] Ne fanno parte oltre i 17 distretti della Provincia di Udine (Udine, S. Daniele, Spilimbergo, Maniago, Sacile, Pordenone, S. Vito, Codroipo, Latisana, Palma, Cividale, S. Pietro, Moggio, Ampezzo, Tolmezzo, Gemona, Tarcento), gli 11 della contea di Gorizia (Gorizia, Aidussina, Canale, Gradisca, Cervignano, Cormons, Monfalcone, Tolmino, Plezzo e Chirchina, Sesana e Comen), e quasi per intero il distretto di Portogruaro, che oggidì appartiene alla provincia di Venezia”[35].

La definizione del di Manzano è, quindi, squisitamente storico-amministrativa, nel senso che il Friuli sarebbe la somma della Contea del Friuli e della Contea di Gorizia. Il criterio linguistico che pochi anni prima aveva spinto Ippolito Nievo ad escludere dal Friuli le aree slovenofone della Contea di Gorizia sembra non essere presente in di Manzano. In relazione al criterio linguistico nella definizione del Friuli, Micelli ha segnalato che dopo il 1873 –anno di pubblicazione dei Saggi Ladini dell’Ascoli, si sarebbe registrata in Giulio Andrea Pirona una tendenza a prenderlo in considerazione per definire i confini della Provincia di Udine[36]. In effetti dopo tale data si annoverano alcune citazioni dei confini del Friuli dal Livenza all’Isonzo. Per citare solo due esempi provenienti proprio dalla zona più direttamente interessata, il goriziano, troviamo che nei versi di Giuseppe Ferdinando Del Torre si legge:

“[…] dall’Alpe al mar, Dal Livenze allis spondis dal Lusinz ”[37].

Ancora, nel 1903, nell’introdurre il proprio volumetto intitolato Idrografia del Friuli Orientale il goriziano Paolo de Bizzaro, riteneva che sarebbe stato più proprio limitare il nome di Friuli Orientale alla sola parte pianeggiante del Goriziano:

“Il paese trà le Alpi Carniche e Giulie a Settentrione, gli estremi declivî del Carso a Levante, il fiume Iudrio a Ponente ed il bel mar Adriatico a Mezzogiorno, che da alcuni si disegna [sic!] col nome di Friuli orientale, non corrisponde perfettamente a questo appellativo, che denota solamente la pianura, mentre la nostra provincia comprende anche la regione montuosa [sic!]”.

Il di Manzano dedicò uno specifico scritto alla questione dei “confini del Friuli e della sua nazionalità”. In tale articolo egli cercava di dimostrare come, dal punto di vista storico, i confini orientali del Friuli (cioè d’Italia) fossero sempre stati ben definiti ed avessero incluso il Goriziano. Secondo l’autore i limiti territoriali del Friuli sarebbero rimasti praticamente invariati già dal primo millennio a.C.:

“a’ tempi dell’antica nazione italiaca de’ Veneti […] i confini del nostro Friuli, per lunga serie di secoli anteriori la dominazione romana, furono sempre: a settentrione, al sommità delle Alpi; a levante ed agreco, le Alpi ed il Timavo; a mezzodì, l’Adriatico, ma quale che fosse il confine dalla parte di ponente non ci è dato di poter rilevare […] anche i Gallo-Carni […] presero possesso delle Alpi storicamente chiamate Venete cui essi tennero sempre, nel lungo tempo che qui si stanziarono, siccome confini naturali della Provincia nostra […] sappiamo che ai tempi di Giulio Cesare e di Augusto il territorio Aquileiese (cioè il nostro Friuli) avea i seguenti confini: a settentrione le Alpi, a oriente il Timavo, a occidente il Tagliamento, a mezzodì l’Adriatico. […] Avvenuta poscia nel 586 l’invasione dei Longobardi, questi istituirono allora in Ducato Forogiuliese il nostro Friuli, i di cui confini estenderonsi nel piano dalla Livenza all’Isonzo e dall’Adriatico al Monte Croce nella Carnia: ne’ monti abbracciarono il Norico Mediterraneo (che ora fa parte della Carintia) piegando anche verso l’Adriatico fino al Medalino, monte dell’Istria bagnato da quel mare. L’allargamento de’ confini a settentrione e a mezzodì fatto con la fondazione del Ducato Forogiuliese, non tolse al Friuli i naturali ed antichissimi confini di cui parlammo […] nel 592 comincia una nuova era per la Provincia nostra, sì riguardo ai confini e sì in parte riguardo agli usi e ai costumi; e ciò avvenne a motivo della separazione fatta da Ottone il Grande della Marca Veronese e Friulana dal Regno d’Italia […]. Cangiamento questo sommamente notevole, perché se non tolse la nazionalità ai popoli friulani, ne modificò alquanto però i costumi e gli usi, e mutò nei nuovi confini politici i confini naturali del Friuli, che per immemorabili secoli segnarono sempre anche i limiti d’Italia da questo lato, protraendo quelli della Germania, e poi dell’Austria, sul suolo Friulano, che con varie alterazioni durarono e durano tuttora. E qui, quantunque […sia ] probabile che a questo tempo i duchi suddetti [di Baviera e di Carintia] prendessero ad occupare i paesi dell’Isonzo, pure le grandi concessioni e donazioni fatte dagl’Imperatori e Re di Germania ai Patriarchi e al Patriarcato d’Aquileja […] valgono a comprovare quasi completamente esteso nel Friuli orientale il dominio dei Patriarchi e quindi la nazionalità friulana nei secoli XI e XII. […] E diciamo inoltre che fino alla metà del secolo XII pochi e non importanti cangiamenti alterarono i confini del Friuli”[38].

Un chiaro intento irredentista è reperibile anche in una delle prime guide turistiche del Friuli mai pubblicate. In essa spazio è dedicato, oltre alle località della Provincia di Udine, anche a Concordia, a Portogruaro ed al Goriziano. Di esso Valentinis scrive:

“Ancora soggetto all’Austria è il Friuli orientale (contea di Gorizia e Gradisca) in cui vivono 76.514 italiani, parlanti il friulano o il veneto. Il Friuli redento forma la Provincia di Udine […]”[39].

Accanto alle definizioni di carattere storico, che assegnavano al Friuli i territori compresi in unità amministrative più o meno antiche, esisteva anche una tendenza ad individuare dei confini orografici del Friuli. L’accento era posto in particolar modo sulle Alpi, che si voleva costituissero il confine naturale d’Italia. Così ad esempio Antonini, attualizzando un passo dell’opera di Tito Livio, considerava:

“le Alpi il confine insuperabile tra l’Italia e le genti barbare” (Antonini 1873: 25),

e l’irredentista triestino Giuseppe Caprin disse che esse:

“serrando il nostro paese ne determinano fisicamente il confine. Si disegnano sull’orizzonte come fossero schierate in fila. Sembra che, nascondendoci ogni altro lembo di paese, vogliano obbligarci a non guardare che il nostro” (Caprin 1895),

mentre il goriziano Seppenhofer condivideva l’idea di Antonini nel considerare le Alpi una:

“maestosa barriera messa da Dio per dividere i popoli latini dalla altre schiatte nordiche” (Seppenhofer 1895: 20).

Una delle definizioni geografiche più dettagliate del confine orientale del Friuli viene da un opuscolo goriziano del 1901, nel quale si sosteneva che:

“i suoi confini, anche politici, verso il Cragno, sotto tutti i dominii che ha dovuto subire, sono presso a poco rimasti sempre li stessi; cioè il vertice delle Alpi Giulie, ossia lo spartiacqua tra la vale [sic!] dell’Isonzo, del Vipacco e del Timavo, e quella della Sava” [corsivo nell’originale] (Latini e Slavi… 1901: 7).

Nella fase che inizia con la Prima guerra mondiale la definizione geografica del Friuli inizia a prospettarsi come gravida di possibili conseguenze pratiche, e non più solo come una forma di rivendicazione territoriale. Infatti, poiché l’annessione della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca al Regno d’Italia diveniva possibile, la delimitazione dei confini del Friuli poteva avere delle conseguenze amministrative. Dei confini del Friuli era ovviamente possibile dare delle definizioni in base a criteri diversi. Possiamo individuare tre criteri principali: geografico-naturale, linguistico, storico. Il primo criterio, che pareva essere invocato nelle fasi precedenti, era formulato in base a criteri fondati sulle scienze naturali, soprattutto la geografia. Il secondo criterio, che non fu mai invocato con particolare convinzione per delineare i confini del Friuli, era basato su un tratto culturale importante quale la lingua. Il terzo, che era ed è quello maggiormente utilizzato, tendeva a presentare come confini del Friuli quelli delle unità amministrative del passato. Il ricorso ad uno dei tre criteri appena citati non escludeva il contemporaneo utilizzo anche degli altri in funzione di supporto. In generale, anzi, si può facilmente comprendere come il confine risulti tanto più legittimato e chiaro quanto più l’applicazione dei tre criteri da risultati uguali. Pier Silverio Leicht fornì una definizione esclusivamente storica dei confini del Friuli. Egli, innanzi tutto, distingue tra lo stato patriarcale (che comprendeva, oltre alla Contea del Friuli, per alcuni periodi anche Trieste, Carniola ed Istria) e la Contea del Friuli. Di quest’ultima egli scrisse che:

“Il suo confine occidentale è segnato dal fiume Livenza che la divide dalla Trivigiana. Questo limite fu stabilmente fissato nel 1221 […] Il confine settentrionale segue il crinale dei monti che separano il bacino del Tagliamento da quelli del Piave e della Gail […]. Verso oriente la contea Friulana confina in primo luogo colla contea di Gorizia. Quali fossero, storicamente, i veri rapporti del patriarcato coi conti Goriziani non è chiaro. I conti riconobbero, nel 1150 e nel 1202, che la signoria di Gorizia e quella di Mosburg (in Carinzia) erano feudi della chiesa Aquileiese ed ammisero la reversione alla chiesa stessa in caso di estinzione della loro famiglia; nelle successive investiture, però, tale punto non è chiaramente definito e, di fatto, dalla seconda metà del secolo XIII essi si comportano come principi affatto indipendenti. La contea estese, per successive usurpazioni, il suo dominio, occupando successivamente Lucinico e Cormons dal lato occidentale, e dal lato orientale Vipacco, che erano patriarcali. Altri tentativi dei conti per estendere il loro possesso nell'alta valle dell'Isonzo furono respinti, così che i possessi comitali rimasero limitati ad occidente dal fiumiciattolo Judri, e più giù dal territorio di Aquileia, e ad occidente dall'Isonzo, oltre il quale si stendeva il territorio patriarcale di Monfalcone, mentre a nord confinava col territorio, pure appartenente alla chiesa Aquileiese, di Tolmino. I possessi patriarcali confinavano poi nell'alta valle dell’Isonzo con quelli delle chiese di Bressanone e di Frisinga, e ad oriente di Monfalcone con possessi della casa d’Austria nella Carniola. A mezzodì poi, il territorio della contea Friulana era limitato, verso il mare, dai possessi Veneziani dell’estuario di Grado” (Leicht 1917: XIX-XXI).

Pochi anni più tardi Leicht, al fine di sostenere la tesi della necessaria unità del Friuli Orientale ed Occidentale, faceva coincidere confini storici e glottologici. Sostenendo tale coincidenza Leicht voleva evidentemente rafforzare l’idea della chiarezza e della legittimità di tali confini:

“quando si rappresentano i limiti della parlata Friulana, quali si trovano nei tempi più prossimi a noi, coi confini del patriarcato Aquileiese, si vedrà che essi coincidono quasi perfettamente. Dalle porte di Monfalcone sino alla Livenza si parla il Friulano, come dal passo di Montecroce sino alla pianura di Aquileia” (Leicht 1920: 6).

Anche Giradini, sebbene il suo pensiero avesse conosciuto una svolta conservatrice e nazionalista, concorda con la definizione storica di un Friuli dal Livenza al Timavo. Nel 1923 egli, infatti, dalle pagine de Il Giornale di Udine dichiarava che:

“Io non consento affatto a considerare il Friuli come una provincia facente parte di una regione presieduta da Trieste: questo […] sarebbe un arbitrio rispetto alla geografia ed una invenzione rispetto alla storia […]. Il Friuli non è la Venezia né da una parte né dall’altra, il Friuli è il Friuli: il Forum Julii raccolto nel nucleo suo primo e infrangibile, che dovrebbe andare dal Livenza, al virgiliano Timavo” (Girardini 1923 in Nazzi 1990: 20).

In un certo senso ‘storica’ è anche la definizione che l’irredentista Carlo Battisti dà della Venezia Giulia. Tuttavia il punto cronologico che egli assume quale riferimento per individuare i confini di tale area è diverso da quelli invocati dagli autori appena citati. Infatti Battisti nel 1920 sostiene che la Venezia Giulia includeva tutti i territori appena conquistati dall’Italia (Val Canale, Contea di Gorizia, Marca dell’Istria, Trieste), nonché Fiume (Battisti 1920: 1). La Venezia Giulia definita in questo modo aveva delle ampie aree di sovrapposizione con il Friuli così come concepito da molti autori contemporanei a Battisti.

Altre definizioni del Friuli tendono a propendere per una descrizione dei confini del Friuli in termini più orografici, come ad esempio quella di Chiurlo, secondo cui:

“Le Alpi, che […] tendono ad abbracciare da tre lati un’ampia pianura, troncata fra oriente e mezzogiorno dal mare, segnano i limiti della regione friulana; ché dai lati ove resta aperta, a oriente sorge, aspro contratto spugnoso, il Carso, a occidente il corso del Livenza […]” (Chiurlo 1922: 5).

Anche lo scarno riferimento di Tellini ai confini era di carattere geografico, nel senso che non ricorreva a motivazioni storiche ma solo idrografiche. Egli, infatti, nel 1924 pubblicava, per i tipi di Trevisini di Milano, una serie di tre eserciziari friulani per le scuole elementari, intitolati:

“Dal Peralba ad Aquileia e dal Livenza all’Isonzo” (Michelutti 1989: s.p.n.).

Se il cenno di Tellini ai confini ci può sembrare di tono neutro e quello di Girardini incentrato su un tema –quello della distinzione tra Friuli e Veneto- che all’epoca non aveva la rilevanza che avrebbe assunto in futuro, altri testi dell’epoca testimoniano, invece, quanta e di che natura fosse l’importanza della questione dei confini del Friuli in quei decenni. Infatti essa era rilevante in quanto era in stretta connessione con il problema dei confini esterni d’Italia. Ciò significa che la maggior parte delle volte l’attenzione era concentrata, come si vedrà tra poco, sul confine orientale del Friuli, percepito come una barriera politica, culturale, linguistica, folkloristica e quant’altro. Sul confine occidentale si trovano invece solo alcuni cenni nei documenti che riguardano le richieste di costituzione del Friuli in Regione. Ad esempio nel 1915 Girardini, per presentare il Friuli agli italiani, ne tracciava i confini nel modo seguente, operando una commistione di criteri geografici e storici:

“Le Alpi Carniche, le Giulie che ne formano la ramificazione meridionale, i brulli e rocciosi monti che dalle Carniche si staccano e si protendono verso nord–est e che si chiamano i monti del Carso, chiudono la regione detta anticamente dei Carni, poi aquileiese e nel Medioevo terra Fori Julii, ora Friuli, che ha per naturali suoi limiti al nord dette Alpi, ad est la valle del Vipacco e le fonti del Timavo, a sud l’Adriatico, ad ovest la valle superiore del Piave, i monti che inferiormente ne circoscrivono il bacino ed il Livenza dalle sorgenti al mar […]” (Girardini 1915).

Nel 1919 il Commissario governativo per la Provincia di Udine aveva scritto a Girardini una memoria in cui gli esponeva le proprie opinioni sul futuro assetto amministrativo del ‘Friuli redento’. In tale memoria, inedita a parte brevi stralci, sono contenute alcune considerazioni iniziali sul

“Friuli fra il Timavo e il Livenza” (Preziosi 1987: 123),

che doveva essere riunito in una sola Provincia.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la definizione del territorio della regione di cui si chiedeva la costituzione era ovviamente un argomento inevitabile all’interno dell’Associazione per l’Autonomia Regionale Friulana. Prima ancora di definire che cosa fosse il Friuli, l’Associazione per l’Autonomia Regionale Friulana nel suo statuto specifica da che cosa esso si distingue:

“il Friuli costituisce un’entità regionale assolutamente distinta dalle limitrofe regioni veneta e giuliana” (Comelli 1983: 141-142).

Tessitori e l’Associazione per l’Autonomia Regionale Friulana chiedevano la creazione di una regione che comprendesse i territori delle Province di Udine e Gorizia, nonché del cosiddetto Mandamento di Portogruaro (Comelli 1983: 141). Più nel dettaglio, già nel 1945 si dice che:

“[L’Associazione per l’Autonomia Regionale Friulana] vuol ottenere, insieme con l’auspicatissimo decentramento amministrativo, il riconoscimento della qualità di regione del Friuli, che non deve costituire più una semplice provincia: il Friuli dalla Mauria a Grado, da Sacile a Gorizia” (D’Aronco 1988: 11).

Il Comitato di Studio sulla Regione del Friuli, nella sua monografia pubblicata nel 1946, auspicava che la regione fosse costituita entro i confini:

“delineati dal corso dei due fiumi Livenza e Timavo, comprendendo così le intere province di Udine e Gorizia, con più il distretto di Portogruaro, che attualmente è parte della provincia di Venezia” (Coloni 1982: 168).

Nello statuto del Movimento Popolare Friulano, redatto nel 1947, emerge, come si è accennato in precedenza, il richiamo ai “confini naturali” del Friuli. Essi vengono identificati con i confini “storici della Patria del Friuli: il Livenza a ovest (includendo quindi il cosiddetto mandamento di Portogruaro, appartenente alla Provincia di Venezia) e il Timavo a est” (Di Giusto 1997: 457-458). Il leader del Movimento Popolare Friulano, D’Aronco, già dal 1946 mostra di condividere l’idea che il Friuli sia nettamente distinto dal Veneto e dalla Venezia Giulia:

“La realtà della Regione friulana è sancita dalla storia. Il Friuli non è né Venezia Euganea né Venezia Giulia, ma una regione a sé stante” (D’Aronco 1988: 19),

e scegli e i consueti quattro elementi del paesaggio come confini del Friuli:

“[…] i monti e il mare, la Livenza e il Timavo” (D’Aronco 1988: 19).

Va ricordato che la possibilità di includere il Portogruarese nella Regione Friulana era stata discussa anche dall’Assemblea Costituente, per essere ben presto esclusa (D’Aronco 1983: 72). Anche la Società Filologica Friulana condivideva la delimitazione territoriale del Friuli proposta dagli altri movimenti regionalisti. Ciò è reso esplicito, tra l’altro, nell’ordine del giorno del congresso del 29 settembre del 1946, in cui i soci:

“[…] auspicano la ricostituzione integrale della Patria del Friuli con i territori di Udine, di Gorizia con Grado e Monfalcone, di Pordenone incluso il territorio di Portogruaro” (Comelli 1983: 149).

Se questo è il brano più significativo –in quanto collega la delimitazione geografica del Friuli alla questione della costituzione della Regione- esistono numerosi altri passi che esplicitano la posizione della Società Filologica Friulana a proposito dei confini del Friuli. Ad esempio nel 1947 in un suo documento del 1947 si parla del

“Friuli […] dal Timavo alla Livenza” (di Caporiacco 2001: 80).

e, in un ordine del giorno del 1949 ci si riferisce ai friulani

“[…] dalle Alpi alla Laguna, dal Timavo alla Livenza […] (di Caporiacco 2001: 83).

D’altro canto anche un antiautonomista radicale come Linussa, in un suo articolo comparso sul Messaggero Veneto del 23 gennaio 1947, individua nel Livenza e nel Timavo i confini del Friuli (Luzzi Conti 1987: 276).

Clima

Nella pianura friulana il clima è di tipo sub-mediterraneo umido che nelle zone collinari si trasforma in continentale e, sui rilievi, in alpino. Sulla costa le temperature medie annue sono di poco superiori ai 14°C (Monfalcone: 14,2°C) mentre nelle pianure interne si registra un lieve abbassamento, fino a 13°C - 13,5°C (Udine 13,1°C, Pordenone 13,3°C , Gorizia 13,4°C). Ancora più a nord, Tolmezzo, a 326 m.s.m., presenta una temperatura media di circa 10,6°C. I valori più bassi si registrano nella catena alpina: poco più di 4°C al Passo di Monte Croce Carnico (ad oltre 1300 m.s.m.) e fra i 5,5°C e i 7°C nella Val Canale che però è situata al di sotto degli 850 m.s.m.. Le temperature del mese più freddo (gennaio) variano fra i 4,5°C circa di Monfalcone, ai quasi -5°C di Monte Croce Carnico, passando per i 3°C di Udine e i -2°C o -3°C della Valcanale. Gorizia, a breve distanza da Udine, gode, con i suoi 4°C circa, di un microclima particolarmente favorevole nei mesi freddi che la rese celebre, in epoca asburgica, come stazione di soggiorno invernale. Nel mese più caldo, luglio, le temperature vanno dai 22,5°C - 24,0°C del litorale e le pianure, fino ai 14°C - 16°C della Val Canale.

Le precipitazioni in tutto il Friuli sono relativamente abbondanti e ben distribuite nel corso dell'anno. Presentano un minimo pluviometrico nella parte meridionale pianeggiante, generalmente compreso fra i 1.200 e i 1.500 mm (Gorizia oltre 1.350 mm ed Udine oltre 1.400 mm), ed un massimo nell'arco prealpino ed alpino di circa 3.000 mm Nelle Prealpi Giulie si trova la località più piovosa d'Italia: Musi, con oltre 3.300 mm di precipitazioni annue e con quasi 400 mm concentrati in un solo mese. L'eccessiva piovosità ha spesso provocato, in alcune zone del Friuli, fenomeni di erosione di una certa gravità e straripamenti di molti corsi d'acqua. Per quanto riguarda le precipitazioni nevose queste sono piuttosto scarse nelle pianure meridionali (3 o 4 giorni nevosi a Udine e Pordenone) ma si fanno più consistenti a nord (25 giorni ed oltre in Val Canale, 23 a Sauris, 28 al Passo di Monte Croce Carnico).

Natura [40]

Flora

L'attuale manto vegetale del Friuli risulta ampiamente modificato, rispetto alla sua conformazione originaria, dall'intervento umano. Determinante, a questo proposito, fu il disboscamento radicale cui la Regione fu soggetta in età moderna (XV-XVIII secolo) e che alterò profondamente, sotto il profilo naturalistico, quasi tutta la fascia pianeggiante meridionale e, in parte, anche quella collinare centrale e pedemontana. Le zone litoranee (soprattutto lagunari) ed alpine sono, attualmente, quelle maggiormente incontaminate, nonostante alcune di esse siano meta di consistenti flussi turistici (Grado e Lignano Sabbiadoro sulla costa, Tarvisio e il Tarvisiano, Forni di Sopra, Ravascletto e Arta Terme nelle Alpi). Il territorio friulano presenta una gran varietà di specie vegetali (oltre 3.000) molte delle quali proprie della zona, e si suddivide, sotto il profilo naturalistico, in quattro grandi sub-regioni.

- La zona lagunare adriatica, particolarmente suggestiva e caratterizzata da bacini salmastri, paludi e aggregati insulari. La vegetazione predominante è di tipo arbustivo o erbaceo (cespugli, cespi, giunchi ecc.), anche se non sono rare le pinete, talvolta anche di dimensioni considerevoli. In questa microregione è presente anche una rarissima specie vegetale: l'apocino veneto.

- La zona pianeggiante litoranea (o Bassa friulana) e sub-litoranea coltivata intensivamente (a mais in particolare) e poco alberata (pioppi, carpini e frassini le specie più diffuse) perché soggetta in età moderna a un disboscamento di ampie proporzioni. Anche alcune specie di tipo mediterraneo sono presenti, in numero limitato, sul territorio, fra cui il leccio.

- La zona collinare e prealpina centrale, dalla gran varietà di fiori e di specie vegetali tipiche sia dell'area padana che europea centro-orientale. La superficie boschiva, non molto estesa, è ricca di querceti e di betullacee (carpini in particolare), ma anche di tigli, di olmi e di aceri.

- La zona alpina, contraddistinta, alle quote più basse, da boschi di larici e da abetaie. A partire da una certa altezza (1.700 - 1.800 metri circa) si impongono invece gli ontani e le boscaglie di montagna. Fra le specie vegetali tipiche di tali boscaglie vanno segnalati i rododendri, originari delle Alpi Orientali, e i mirtilli. Nel Tarvisiano è presente anche la rarissima Wulfenia.

Fauna

Dal punto di vista faunistico il Friuli può essere diviso in tre zone.

- L’area alpina, caratterizzata dalla presenza di orsi, linci europee (queste due prime specie sono ricomparse alla fine del XX secolo, provenienti dalla vicina Slovenia), stambecchi (reintrodotti nel XX secolo), cervi, caprioli, camosci, lepri, volpi, tassi, galli forcelli, francolini di monte, lepri, ermellini e marmotte. Sono inoltre presenti falconiformi come la poiana, il falco e l’aquila. Tra i rettili si segnalano l'aspide o vipera comune, il marasso, la vipera dal corno e il non ancora catalogato codâr (rettile del sottordine Lacertilia che è stato avvistato numerose volte in Carnia ma mai catturato). Nei rilievi friulani e in alta collina non sono rare due specie di anfibi diffuse anche in molte altre zone dell'arco alpino: il tritone alpestre e la salmandra alpina. Numerose sono infine le specie ittiche d'acqua dolce presenti nei ruscelli di montagna e nella zona pedemontana: fra queste predominano le trote, le tinche ed i barbi.

- L’area della collina e della pianura, fortemente antropizzata, nella quale spicca la presenza di lepri, volpi, fagiani e cinghiali. Fra le specie ittiche di pianura sono numerose, oltre alle specie che popolano i ruscelli e i bacini lacustri di montagna, anche le carpe (rare sui rilievi più alti) e una particolare specie di trota: il Salmo trutta marmorato (conosciuta generalmente come trota marmorata).

- La zona della laguna, che si caratterizza per essere tappa di numerose specie di uccelli in migrazione come il germano reale, l' alzavola, la marzaiola, il codone, il fischione, il moriglione. Vi sostano anche ardeidi come l’airone cenerino, l’airone rosso e la garzetta. Nelle zone lagunari ha anche una certa diffusione la coltivazione dei molluschi, in particolare ostriche e mitili.

Demografia

La popolazione del Friuli storico, che ammonta a poco più di un milione di persone, è suddivisa tra due Regioni (Friuli - Venezia Giulia e Veneto) e, specificamente, tra cinque province (Provincia di Gorizia, Provincia di Udine, Provincia di Pordenone, il Mandamento di Portogruaro in Provincia di Venezia e il Comune di Sappada in Provincia di Belluno)[41].

| Zona | Popolazione (2005) | Superficie (km²) |

Densità (ab/km²) |

|---|---|---|---|

| Provincia di Gorizia | 140.681 | 466 | 302 |

| Provincia di Udine | 528.246 | 4.905 | 108 |

| Provincia di Pordenone | 297.699 | 2.178 | 137 |

| Mandamento di Portogruaro | 92.481 | 630 | 147 |

| Sappada | 1.339 | 63 | 21 |

| Totale | 1.060.446 | 8.242 | 129 |

Uno dei fenomeni demografici più imponenti che coinvolsero il Friuli fu l'emigrazione. Essa iniziò negli ultimi decenni dell'Ottocento e si esaurì negli anni settanta del Novecento. Si calcola che più di un milione di friulani siano emigrati definitivamente nei circa cento anni in questione. Secondo l'ultimo censimento AIRE (2005) i friulani residenti all'estero sono 134.936. Di questi il 56,0% risiede in Europa, il 24,0% in Sud America, il 10,3% in Nord America ed il 4,7% in Oceania. Si deve tuttavia tenere presente che i dati dell'AIRE riguardano solo i friulani ed i loro discendenti che abbiano cittadinanza italiana. Risultano pertanto esclusi tutti i discendenti di friulani che non siano cittadini italiani.

I friulani nel mondo hanno dato vita a associazioni culturali denominate Fogolârs furlans, che sono 46 in Italia e 156 nel resto del mondo.

L'Ente Friuli nel Mondo

Nel 1953 per assistere i friulani all'estero e per coordinare le attività dei Fogolârs Furlans fu fondato l'Ente Friuli nel Mondo. Esso pubblica un mensile, Friuli nel mondo, che supera le 25.000 copie distribuite in 78 stati. Le attività dell'Ente sono informative, di collegamento e di mantenimento dell'identità friulana soprattutto tra le nuove generazioni.

Storia

Le origini e l'epoca romana

Interessata in età protostorica dalla cultura dei Castellieri, la regione fu popolata, nel corso del IV secolo a.C., da genti di origine celtica ed in particolare dai Carni, che introdussero, nei territori da loro occupati ed in quelli limitrofi, nuove ed avanzate tecniche di lavorazione del ferro e dell'argento.

L'attuale Friuli fu successivamente colonizzato dai Romani (a partire dal II secolo a.C.) e venne profondamente influenzato dalla civiltà latina, grazie anche alla presenza dell'importante centro di Aquileia, quarta città d'Italia e fra le principali dell'impero, capitale della X Regione augustea Venetia et Histria. Gli scavi archeologici effettuati, con particolare riferimento all'estensione delle mura e dell'agglomerato interno alle stesse, ci danno una chiara immagine del suo eccezionale sviluppo urbano e demografico. Ancor oggi Aquileia è, insieme a Ravenna, il massimo sito archeologico dell'Italia settentrionale. La città era inoltre importantissimo porto fluviale sull'allora fiume Natissa, snodo dei traffici adriatici verso l'Europa settentrionale (la così chiamata "Via Iulia Augusta") e verso l'Illiria. Aquileia doveva la sua importanza principalmente ad una posizione strategicamente favorevole, sia sotto il profilo commerciale che militare: sorgeva infatti sul mare Adriatico ed in prossimità delle Alpi orientali permettendo in tal modo a Roma di contrastare più efficacemente le invasioni barbariche provenienti da oriente. Nelle sue campagne militari, Giulio Cesare era solito portare le sue legioni a svernare proprio ad Aquileia durante l'inverno. Il greco Strabone, geografo di età augustea, in una sequenza della sua opera annota che il porto di Aquileia, colonia romana «...fortificata a baluardo dei barbari dell'entroterra... si raggiunge... risalendo il fiume Natisone per sessanta stadi... e serve come emporio per i popoli illirici stanziati lungo l'Istro (Danubio)»[43]. Va al riguardo segnalato che mentre al giorno d'oggi il Natisone è tributario dell'Isonzo, all'epoca sfociava direttamente in mare. Lo sviluppo di altri centri oltre ad Aquileia, quali Forum Iulii (Cividale del Friuli) e Iulium Carnicum (Zuglio) contribuì ad assicurare alla regione un notevole rigoglio economico e culturale che riuscì a mantenere, nonostante le prime incursioni barbariche, fino agli inizi del V secolo. Negli ultimi decenni del III secolo Aquileia divenne la sede di uno dei vescovati più prestigiosi dell'Impero, contendendo in Italia il secondo posto per importanza, dopo Roma, alle capitali imperiali di Milano e, successivamente, Ravenna. Nel 381 vi si tenne un importante concilio, presieduto dal vescovo Valeriano ma fortemente voluto da sant'Ambrogio, che aveva preferito Aquileia alla sua sede episcopale di Milano per far condannare pubblicamente l'eresia ariana e i suoi seguaci.

L'invasione unna segnò l'inizio della decadenza: Aquileia, protetta da forze esigue, si arrese per fame e venne espugnata e rasa al suolo da Attila nel 452 (in alcune fondamenta sono state ritrovate le tracce lasciate dagli incendi). Terminata l'ondata unna, i superstiti, che avevano trovato rifugio nella laguna di Grado, ritornarono in città, ma la trovarono completamente distrutta. La ricostruzione di Aquileia, per riportare all'antico splendore quella che era stata la superba capitale della X Regio, fu un'impresa vagheggiata ma mai effettivamente realizzata. La città rimase comunque un punto di riferimento ideale di enorme importanza anche dopo il crollo dell'Impero, grazie alla costituzione del Patriarcato, naturale successore del vescovato omonimo a partire dalla metà del VI secolo e sede di una fra le massime autorità cristiane del tempo.

L'insicurezza della pianura friulana, punto di passaggio di tutte le grandi invasioni barbariche, spinse in quell'epoca molte persone a trovar rifugio nelle isole o nei borghi fortificati sulle colline, determinando in tal modo lo spopolamento della parte più fertile della regione ed un suo generale impoverimento.

- 1000 a.C.-400 a.C. - L'attuale territorio del Friuli è abitato in gran parte da popolazioni paleovenete ed illiriche (queste ultime solo in alcune zone sudorientali). Sviluppo della cultura dei Castellieri procedente dall'Istria;

- 400 a.C.-300 a.C. - La popolazione celta dei Carni occupa gran parte dell'attuale Friuli, inserendosi attivamente nella cultura dei Castellieri;

- 221 a.C. - Alcune legioni romane dirette in Istria attraversano il Tagliamento e l'Isonzo. È questo il primo contatto, storicamente accertato, fra i Romani e le popolazioni autoctone della regione;

- 181 a.C. - Viene fondata in prossimità dell'Adriatico e sul fiume Natisone la Colonia di diritto latino di Aquileia. I Carni vengono ricacciati nelle prealpi friulane;

- 148 a.C. - Viene fatta costruire dal console Spurio Postumio Albino la Via Postumia, che unisce Genova ed Aquileia;

- 131 a.C. - Costruzione, per volere del pretore Tito Annio Rufo, della Via Annia che congiunge Aquileia ad Adria passando per Padova;

- 115 a.C. - Definitivo assoggettamento dei Carni a Roma, dopo strenua resistenza. Le armi romane erano guidate dal console Marco Emilio Scauro;

- 50 a.C.-49 a.C. - I centri di Forum Julii (l'attuale Cividale del Friuli) e Julium Carnicum (l'attuale Zuglio) divengono entrambi Municipia romani;

- 7 - Viene costituita la X Regio, Venetia et Histria, comprendente l'intera Italia nord-orientale fino al Golfo del Quarnero con capitale Aquileia. La città è all'epoca il quarto centro più popoloso d'Italia;

- 167 - La tribù germanica dei Quadi, oltrepassate le Alpi, cinge d'assedio Aquileia senza riuscire però ad espugnarla;

- 238 - L'imperatore Massimino il Trace perde la vita alle porte di Aquileia, assassinato dai suoi stessi soldati. Aquileia aveva chiuso le porte all'esercito imperiale per paura di saccheggi e spoliazioni da parte delle truppe;

- 300 circa - Potenziamento della zecca di Aquileia da parte di Diocleziano;

- 308-319 - Vescovo di Aquileia è Teodoro, vero artefice della futura grandezza della Diocesi, poi Patriarcato, di Aquileia. Va comunque sottolineato che la Diocesi di Aquileia si era già strutturata come tale nel corso della seconda metà del III secolo ed aveva dato alla chiesa cattolica una serie di martiri, vittime delle persecuzioni contro i cristiani, fra cui il suo primo vescovo Ermacora;

- 361 - L'imperatore Giuliano assedia Aquileia, restata fedele a suo cugino Costanzo II, e fa deviare le acque del fiume Natisone a nord della città, mettendo così fine definitivamente al porto fluviale;

- 381 - Nella città di Aquileia viene celebrato un concilio, promosso da sant'Ambrogio e presieduto dal vescovo della città, Valeriano, dove viene espressa una netta e definitiva condanna della dottrina ariana;

- 388 - Teodosio I cattura e mette a morte ad Aquileia l'usurpatore Magno Massimo che, dopo la Battaglia della Sava, si era rifugiato in città;

- 394 - Teodosio sconfigge, non lontano da Aquileia, l'usurpatore Flavio Eugenio. Il grande scontro, conosciuto come Battaglia del Frigido, ebbe luogo nella vallata del Vipacco, nell'attuale Slovenia. Con questa vittoria Teodosio riunisce nelle sue mani, e per l'ultima volta, l'Occidente e l'Oriente romano;

- 401-402 - Alarico I, re dei Visigoti, tenta di espugnare Aquileia, senza riuscirvi;

- 408 - Nella sua seconda discesa in Italia, Alarico tenta nuovamente, e inutilmente, di espugnare Aquileia;

- 452 - Aquileia cade per mano di Attila, re degli Unni.

Il medioevo

Dopo il crollo dell'Impero romano d'Occidente il Friuli entrò a far parte del Regno di Odoacre e successivamente di quello ostrogoto di Teodorico. La riconquista bizantina voluta dal grande Giustiniano (535-553) fu, per la Regione, di breve durata: nel 568 i Longobardi la occuparono.

La capitale venne spostata a Forum Iulii, fortificata nel corso del medioevo per poter resistere ad altri barbari. In epoca longobarda Forum Iulii si impose come il più importante e popoloso centro della Regione e, nei secoli successivi, mutò il suo nome in quello di Cividale del Friuli. La città, prima ancora di perdere definitivamente la sua denominazione latina, diede a sua volta il proprio nome all'intero territorio. Con successivi passaggi linguistici infatti, il nome Forum Iulii, sulla bocca delle popolazioni friulane di allora, si trasformò in Friûl e si estese fino ad indicare la totalità del ducato longobardo friulano.

I Longobardi lasciarono un profondo segno nella storia del Friuli, creando un forte ducato, che fin dalle sue origini rivestì una funzione militare e politica di primo piano nell'ambito del regno longobardo. Durante tutta la sua esistenza, il ducato del Friuli si configurò come una vera e propria barriera contro le minacce degli Avari e degli Slavi. Tale funzione strategica fu intuita fin dagli albori del dominio longobardo: il ducato del Friuli fu infatti il primo ad essere costituito in Italia e lo stesso Alboino volle affidarlo al nobile Gisulfo, suo parente e braccio destro. Non a caso, molti duchi del Friuli divennero anche re dei Longobardi. Fra questi, Rachis (prima metà dell'VIII secolo), sovrano di ampia cultura e profondamente religioso, fu un convinto sostenitore del processo di fusione fra l'elemento germanico e quello romano o romanizzato che oramai sia in Friuli che nel resto dell'Italia longobarda poteva considerarsi pienamente realizzato. L'adozione della religione cattolica (VII secolo) e della lingua latina avevano infatti permesso ai Longobardi di integrasi con le popolazioni autoctone e di partecipare attivamente allo sviluppo, anche civile e culturale, del territorio. Longobardi del Friuli furono anche Astolfo, successore di Rachis prima come duca del Friuli, poi come re d'Italia, e infine lo storico Paolo Diacono, autore della Historia Langobardorum e professore di grammatica latina presso la corte di Carlo Magno.

Alla dominazione Longobarda seguì quella franca, che iniziò a partire dagli ultimi decenni dell'VIII secolo. I Franchi riorganizzarono il Ducato del Friuli su base comitale e lo inserirono nel Regnum Italiae. Fu poi trasformato in Marca del Friuli nell'846. A cavallo tra i secoli IX e X il Friuli fu coinvolto nella lotta per il controllo d'Italia, quando il marchese Berengario si fece incoronare prima re d'Italia nell'888 e quindi imperatore del Sacro Romano Impero nel 915. Il Friuli estese allora il suo territorio sino al lago di Garda, mentre la capitale veniva spostata a Verona, costituendo la Marca di Verona e Aquileia. Con lo smembramento dello Stato carolingio (IX secolo) assunse sempre maggior importanza per i destini del Friuli la componente germanica dell'Impero.

Il 3 aprile del 1077 è una data che resterà per sempre impressa nella storia del Friuli: in questa giornata memorabile infatti l'imperatore Enrico IV concesse al Patriarca Sigeardo, per la sua fedeltà al potere imperiale, la contea del Friuli con prerogative ducali. Tale linea filo-imperiale, seguita anche dai successori di Sigeardo, che per lungo tempo saranno tutti di origine germanica, permise loro di consolidare lo Stato, la Patrie dal Friûl, che oltre a tale regione incluse in periodi storici diversi anche Trieste, l'Istria, la Carinzia, la Stiria, il Cadore. Lo Stato patriarcale del Friuli si impose ben presto come una delle più ampie e potenti formazioni politiche dell'Italia del tempo, dotandosi, fin dal XII secolo, anche di un Parlamento, espressione massima della civiltà friulana sotto il profilo istituzionale. Tale organismo prevedeva inoltre una rappresentanza assembleare anche dei comuni e non solo dei nobili e del clero. La vita di questa grande Istituzione si protrasse per oltre sei secoli, mantenuta persino sotto la dominazione veneziana, anche se in parte svuotata di potere: si riunirà infatti per l'ultima volta nel 1805. Sarà abolita da Napoleone Bonaparte. Il Patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381) raccolse tutte le leggi emanate in precedenza nella Constitutiones Patriae Foriiulii, ossia Costituzione della Patria del Friuli. L'attuale Cividale del Friuli sarà sede del Patriarcato del Friuli fino al 1238, anno in cui il Patriarca si trasferirà a Udine dove farà costruire un superbo palazzo, per se e per i propri successori. Udine assumerà in tal modo sempre maggiore importanza divenendo col tempo la capitale istituzionale del Friuli.

- 476 - Il generale erulo Odoacre depone l'imperatore Romolo Augustolo (ultimo sovrano legittimo dell'Impero Romano d'Occidente) e si proclama re d'Italia;

- 489 - Gli Ostrogoti provenienti dalla Pannonia sotto la guida di Teodorico invadono il Friuli e sconfiggono facilmente Odoacre. Le cronache del tempo parlano del nuovo regno gotico come di un periodo di gravi carestie, inasprimenti fiscali, dissidi tra latini e barbari;

- 535-553 - La guerra gotica pone fine al regno dei Goti ed instaura nella penisola l'amministrazione bizantina;

- 553 - Inizia lo Scisma tricapitolino che vede protagonista la chiesa di Aquileia;

- 568 - I Longobardi, provenienti dalla Pannonia e guidati dal re Alboino invadono il Friuli. La loro invasione avviene lentamente e senza incontrare alcuna resistenza armata; un'invasione molto differente dalle precedenti, le quali avevano invece lasciato dietro a sé morte e rovine. In breve tempo i Longobardi si impadroniscono di gran parte d'Italia; Forum Iulii (Cividale del Friuli) diviene capitale del Ducato del Friuli, prima entità statuale longobarda in Italia;

- 568-776 - Per oltre due secoli la storia del Friuli si confonde con quella dei Longobardi. Il primo secolo coinciderà con un periodo di lotte, congiure, instabilità politica e dalle incursioni degli Avari e Slavi; il secondo sarà invece un periodo di forte sviluppo economico, politico, culturale ed artistico, grazie anche all'adozione da parte dei longobardi del cattolicesimo (prima metà del VI secolo) e della lingua latina. Le vicende di questo periodo sono brillantemente narrate dal cividalese Paolo Diacono (morto nel 799) nel suo libro Historia Langobardorum;

- 698 - Con la fine dello Scisma tricapitolino la chiesa di Aquileia e quella di Roma rientrano in comunione;

- 776 - Carlo Magno, re dei Franchi, invocato da Papa Adriano I che si sente minacciato dal re longobardo Desiderio, entra in Italia con un esercito e sconfigge i Longobardi. Nonostante la sconfitta l'eredità etnica e culturale lasciata dai Longobardi non sarà mai cancellata;

- 776-899 - Il dominio franco non riesce a creare condizioni di stabilità nonostante le particolari cure che lo stesso Carlo Magno dedica al Friuli. In questo periodo tornerà a rifiorire la città di Cividale, adesso chiamata Civitas Austriae e non più Forum Iulii, termine che invece andrà ad identificare il nome dell'intera regione;

- 899-952 - Il Friuli subisce la più lunga e devastante invasione per mano degli Ungari. Provenienti da una zona compresa tra il Volga e gli Urali arrivano a spingersi prima in Germania quindi in Italia. Le loro invasioni non hanno carattere stabile, si tratta bensì di rapide incursioni che lasciano dietro a se incendi, morti e rovine. Le conseguenze delle invasioni ungare saranno fatali per il Friuli: spopolamento della regione, interruzione delle vie di comunicazione, abbandono delle attività produttive;

- 952-1019 - Dopo la vittoria sugli Ungari da parte di Enrico duca della Baviera e della Carinzia, fratello di Ottone I (futuro imperatore), il Friuli, ridotto a semplice comitato, viene incorporato alla marca veronese (955 circa). Nel 989 è annesso al ducato di Carinzia;

- 1019-1077 - Viene avviata, per mano del patriarca di Aquileia, la rinascita materiale e spirituale del Friuli. Questo processo, che porterà al riconoscimento giuridico dello stato patriarcale da parte dell'imperatore, rappresenta uno degli esempi più noti di compartecipazione del potere politico tra chiesa, aristocrazia e società civile laica, tipici del periodo medievale;

- 1077 - A Pavia il 3 aprile del 1077 l'imperatore Enrico IV concede al patriarca Sigeardo l'investitura feudale con prerogative ducali su tutta la contea del Friuli. È l'atto di nascita dello stato patriarcale friulano; con questo atto il Friuli riacquista la sua integrità territoriale e la sua autonomia politica. Nonostante non si possa configurare come un vero stato sovrano, l'esempio friulano rappresenta una delle forme più mature di organizzazione politica unitaria ed accentrata sorte in Europa nel Medioevo;

- 1077-1204 - I successori di Sigeardo, si mantengono fedeli alla politica di Enrico IV e poi del figlio Enrico V facendo dello stato friulano la pedina avanzata della politica imperiale in Italia. All'unità territoriale dello stato friulano (alla fine del XII secolo lo stato più ampio e compatto dell'Italia settentrionale) viene ad affiancarsi anche un'unità etnico-culturale tale da poter essere ormai definita semplicemente friulana;

- 1204-1251 - È il periodo di massimo splendore del patriarcato; il Friuli mai come in questo periodo ha raggiunto tanta autonomia e prestigio internazionale. Sotto il patriarcato di Volchero (1204-1218) grande impulso viene dato ai traffici commerciali ed alle attività produttive, viene migliorata la rete viaria e si sviluppa una brillante attività culturale. A Volchero succede il patriarca Bertoldo di Andechs-Merania (1218-1251) il quale ha fin dall'inizio un occhio di riguardo per Udine che in breve tempo passa da piccolo villaggio a città. Le mire di conquista dei ghibellini Ezzelino III da Romano e Mainardo III, conte di Gorizia, costringono il patriarca a cercare aiuto nel partito avversario (quello guelfo) alleandosi con Venezia e con il duca di Carinzia;

- 1251-1334 - Il Friuli divenuto elemento di forza della lega Guelfa si avvia ad un lento ma inesorabile declino. Il patriarca non riesce più a conservare la coesione tra i comuni friulani e frequenti divengono i tradimenti, le congiure e le lotte tra vassalli; il conte di Gorizia diviene il principale avversario dell'autorità patriarcale;

- 1282- Pordenone diventa patrimonio personale degli Asburgo.

- 1334-1381 - Grazie agli sforzi dei patriarchi viene nuovamente dato lustro e prestigio allo stato friulano, ma i loro propositi sono coronati da un successo parziale ed effimero. Molto si deve al patriarca Bertrando di San Genesio (1334-1350) che, amato dal popolo, consegue numerosi successi sul piano militare e diplomatico senza mai trascurare i suoi doveri di vescovo. Il 6 giugno del 1350, ormai novantenne, rimane vittima di una congiura guidata dal conte di Gorizia e dal comune di Cividale. Il patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381) passerà invece alla storia per aver promulgato (11 giugno 1366) la Costituzione della Patria del Friuli (Constitutiones Patriae Foriiulii), base del diritto friulano fino alla caduta della repubblica veneta;

- 1353 - Il 1° agosto, con un diploma di attuazione, l'Imperatore del Sacro Romano Impero Carlo IV di Lussemburgo autorizza il Patriarca ad istituire in Friuli un'università. Avrà sede a Cividale del Friuli. È previsto il dottorato in materie scientifiche, matematiche, giuridiche, ecclesiastiche. Funzionerà, anche se in maniera irregolare, fino al 29 aprile 1429 quando, con decreto, Venezia la chiuderà;

- 1381-1420 - È il periodo della decadenza dello stato patriarcale, principalmente causata da uno spirito di fazione, odio e vendetta tra i comuni friulani, in particolare tra quelli di Udine e Cividale, lite in cui vengono coinvolti altri stati italiani ed esteri. Con Cividale si schierano gran parte dei comuni friulani, i carraresi, Padova ed il Re d'Ungheria; Udine appoggia invece Venezia. Nel 1411 il Friuli divenne campo di battaglia fra l'esercito imperiale (schierato con Cividale) e quello veneziano (schierato con Udine). Nel dicembre di questo stesso anno l'esercito dell'imperatore si impadronisce di Udine; il 12 luglio 1412 nel Duomo di Cividale viene investito dei suoi poteri temporali il patriarca Ludovico di Teck (questa fu l'ultima cerimonia del Sacro Romano Impero in Friuli). Il 13 luglio 1419 i Veneziani occupano però Cividale e si prepararono alla conquista di Udine;

- 1420 - Il 7 giugno 1420, dopo una strenua difesa, l'esercito veneziano entra nella città di Udine; subito dopo cadono Gemona, San Daniele, Venzone, Tolmezzo; è la fine dello stato patriarcale friulano;

- 1445 - Dopo lunghe trattative il patriarca Ludovico Trevisan accetta il concordato imposto da Venezia mediante il quale viene abolita di fatto l'indipendenza del Friuli. Da qui in avanti il Friuli seguirà le vicende della Serenissima Repubblica Veneta.

Dalla dominazione veneziana alla Restaurazione

L'esperienza del Patriarcato, si concluse nel 1420, quando il Friuli fu annesso alla Repubblica Veneta, una delle grandi potenze dell'epoca, con un territorio in piena espansione. Il dibattito storico sul rapporto fra Venezia e i suoi territori coloniali è tuttora aperto ed in gran parte esula da motivazioni propriamente storiche per collegarsi al mito della città lagunare. Secondo la storiografia più tradizionale infatti «la quiete civile e lo stato pacifico della sua classe dominante sarebbero stati i principi su cui si sarebbe fondato il mito di Venezia»[45]. Per la nuova storiografia internazionale invece: «per lungo tempo non è stato possibile dissociare la realtà (di Venezia) dall'immagine, straordinariamente lusinghiera e deformata (di Venezia)...il mito politico veneziano ha per secoli distorto l'approccio e le analisi. Almeno fino al XIX secolo, esso (il mito di Venezia) ha pesato sulla scrittura della storia, poiché la storia aveva come fine principale di confortare il mito»[46]. Solo da pochi anni si è iniziato a investigare sulle supposte deficenze del sistema politico oligarchico veneziano e sui rapporti profondamente conflittuali esistenti tra Venezia e gli altri territori facenti parti del suo Stato. Gli studiosi oggigiorno sono quasi unanimemente concordi nel considerare questo periodo come uno dei più tormentati e difficili di tutta la lunga storia del Friuli.

Nel testo esplicativo a sinistra si legge che "La patria antedetta confina da Levante con l'Istria e Iapidia al presente detta Carso, da ponente con il territorio Tervisano, Belunese da Settentrione con l'alpe de Alemagna e, da Meggio giorno con la parte del mare Adriatico quale è tra il porto del fiume Timavo, e Livenza"

Il Friuli, utilizzato spesso come Stato cuscinetto in funzione antiturca, fu ripetutamente devastato da una lunga serie di guerre per il suo possesso fra Venezia e gli Asburgo. Tali guerre comportavano per le classi rurali disagi e miseria, con l'impossibilità di coltivare la campagna percorsa dagli eserciti in lotta e con la requisizione forzosa di tutti gli animali da allevamento per il vettovagliamento dei soldati. La necessità di procurarsi legname per le proprie imbarcazioni causò inoltre il disboscamento della totalità della bassa friulana e del medio Friuli. Venezia si impossessò delle terre collettive di proprietà delle comunità rurali friulane impoverendole gravemente. Queste terre saranno poi vendute dallo Stato nel corso del '600 per superare la sua grave situazione finanziaria e fare cassa.

D'altra parte a partire dal terzo decennio del XVII secolo la Repubblica Veneta entrò in un processo di decadenza irreversibile dovuto alla perdita di molti suoi mercati tradizionali, alla canalizzazione del risparmio e di importanti risorse finanziarie in investimenti improduttivi (soprattutto di carattere fondiario), e alla perdita di competitività delle sue industrie e dei suoi servizi[47]. Un rapido processo di impoverimento colpì anche il Friuli, soggetto ad una pressione fiscale sempre più opprimente ed alla crisi pressoché totale delle sue industrie e dei commerci.

A questo proposito va detto che la politica populista praticata da Venezia (non riferita particolarmente al Friuli) cercò in ogni modo, secondo alcuni storici, di «limitare gli effetti più oppressivi ed anacronistici della società feudale»[48]. Di differente avviso altri studiosi che affermano che il governo aristocratico veneto tollerava in Friuli, la sopravvivenza dei più pesanti diritti feudali[49]. Questa politica per assicurarsi l'appoggio delle plebi urbane e rurali come contrappeso alle tendenze autonomiste e centrifughe delle oligarchie locali, anche aristocratiche, non poté più essere messa in atto a partire dalla Guerra dei Trent'anni.

Un'importante rivolta popolare, fatto storico molto noto e conosciuta come Joibe grasse 1511 (giovedì grasso 1511), fu iniziata a Udine il 27 febbraio da cittadini udinesi affamati in seguito supportati dai contadini e si estese successivamente all'intero territorio della Patrie dal Friûl. Tale movimento insurrezionale fu uno dei più vasti dell'Italia rinascimentale e si protrasse per tutto il 27 febbraio ed il 28 febbraio, fino a quando, il 1º marzo, fu affogata nel sangue da Venezia che inviò alcune centinaia di cavalieri per sedare i moti. La mancanza di risorse finanziarie adeguate costrinse le classi dirigenti veneziane a non dare più ascolto alle aspirazioni ed esigenze popolari incrementando il già elevato livello impositivo e riallacciando i rapporti con le classi aristocratiche friulane, naturali custodi dell'ordine costituito. Tale politica determinò una perdita generalizzata dei consensi già scarsi di cui godeva Venezia presso le classi popolari. Si tentò infine, a varie riprese, di sostituire o integrare il patriziato friulano con nobili veneti, o di venetizzarli in vario modo, anche attraverso lo strumento linguistico. Alla metà del XVI secolo gli abitanti della Patria del Friuli erano 198.615, nel 1599, secondo la stima del Luogotenente del tempo, Stefano Viario, erano solo 97.000. Il tasso di mortalità infantile era elevatissimo e raggiunse il suo massimo storico nel 1629[50].

Con i patti di Noyon del 1516 i confini tra la Repubblica Veneta e la Contea di Gorizia e Gradisca, ormai in mano agli Asburgo, vennero ridefiniti. Venezia perdeva l'alto bacino dell'Isonzo (cioè la gastaldia di Tolmino con Plezzo ed Idria), ma manteneva Monfalcone. All'arciduca d'Austria rimanevano Marano (fino al 1543) ed una serie di isole feudali sparse nel Friuli Occidentale [51]. Tra il 1615 ed il 1617 Venezia e l'Austria si affrontarono di nuovo militarmente per il possesso della fortezza di Gradisca d'Isonzo. La cosiddetta guerra di Gradisca si concluse con il ritorno allo status quo precedente.

A partire dal 1516 l'Impero Asburgico controllò il Friuli orientale, mentre il Friuli occidentale e centrale rimase veneziano fino al 1797, anno del trattato di Campoformio, quando in seguito alle campagne napoleoniche anche questa parte del Friuli venne ceduta all'Austria, che la perse per un breve periodo in cui fece parte del Regno italico, dal 1805 fino alla Restaurazione. La contiguità tra il Friuli veneto e il Friuli austriaco permetteva confronti e, secondo alcuni studiosi, questi non erano affatto lusinghieri per la Serenissima[52].

- 1499 - Un'incursione turca colpisce il Friuli;

- 1500 - Muore Leonardo, ultimo conte di Gorizia, lasciando in eredità la Contea di Gorizia a Massimiliano d'Asburgo;

- 1508-1509 - La Repubblica di Venezia occupa militarmente la Contea di Gorizia;

- 1508 - Venezia conquista la contea di Pordenone, precedentemente occupata dagli Asburgo;

- 1511 - Una fronda nobiliare e una rivolta popolare si intrecciano negli eventi della Joibe grasse dal 1511; nello stesso anno Gradisca d'Isonzo viene conquistata dagli Asburgo e il Friuli è colpito da un'epidemia di peste, da un terremoto e da una carestia;