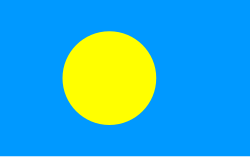

パラオ

パラオは、太平洋上のミクロネシア地域の島々からなる国である。正式名称パラオ共和国。1994年にアメリカ合衆国の信託統治下から独立した国で、漁業・観光業を主な産業としている。首都はマルキョク州。2006年10月7日に旧首都コロールから遷都した。

国名

正式名称はパラオ語で、Beluu er a Belau。

公式の英語表記は、Republic of Palau。通称、Palau。

日本語の表記は、パラオ共和国。通称、パラオ。漢字では、帛琉と書き、帛と略す。 また、現地ではベラウと呼ぶこともある。

歴史

有史以前

有史以前のパラオについては未解明の状態だが、遺跡などを研究した結果、約4000年前から人が住んでいたと推定されている。

スペインの植民地

16世紀頃より、海運の進歩の結果ミクロネシア諸島にもヨーロッパ人が訪れるようになり、スペイン人が初めて渡来し、次いでポルトガル、イギリスがやってきた。パラオも1885年にスペインの植民地下に入った。天然痘などが持ち込まれ、ヨーロッパとの接触の結果パラオの人口は90%程度減少したとされる。

ドイツの植民地

1899年、スペインはグアムを除くスペイン領ミクロネシアを 450 万ドルでドイツに売却、パラオもこれに含まれた。以降ドイツ植民地となった。ドイツはパラオでココナッツ、タピオカ栽培、アンガウルにおけるリン鉱石採掘などの産業振興を行った[1]。

1914年に第一次世界大戦が開始されると、ドイツに対して宣戦を布告した日本が海軍を派遣し、ドイツ守備隊を降伏させてこれを占領した。

日本の委任統治領

第一次世界大戦の戦後処理をするパリ講和会議によって、パラオは日本(大日本帝国)の委任統治領になった。コロールには南洋庁及び南洋庁西部支庁(パラオ支庁)が置かれ、パラオは周辺諸島における植民地統治の中核的な島となり、多くの日本人が移住しパラオ支庁管内の住民の4人に3人は日本人となった(軍人を除く昭和18年6月末時点の居住者33,960人の内訳:日本人25,026人、朝鮮半島出身者2,460人、パラオ人先住民6,474人、他にスペイン人・ドイツ人宣教師18人)。この為、日本人向け学校や病院・道路など各種インフラの整備も重点的に行われ、1920年代頃になるとコロールは近代的な町並みへとその姿を変貌させていった。また日本統治の開始にともない日本語による学校教育が先住民に対しても行われるようになった。ただし、日本人とパラオ人の教育は分けられてパラオ先住民は5年制の公学校で教育を受けた。なお、日本国籍はパラオ先住民には与えられなかった。

日本は1933年に国際連盟から脱退したが、統治委任はパリ講和会議によるものと主張して、そのまま委任統治を続けた。しかし、委任統治領に軍事施設を建設してはならない規則は国際連盟による取り決めであるため、脱退後は各地に海軍の関連施設を建設した。

原住民の教科書編纂のため南洋庁の書記として赴任していた作家の中島敦は、1941年11月6日付の家族への手紙で「現下の時局では、土民教育など殆ど問題にされておらず、土民は労働者として、使いつぶして差し支えなしというのが為政者の方針らしく見えます」と記述し、同年11月9日付の手紙では「所で、その土人たちを幸福にしてやるということは、今の時勢では、出来ないことなのだ。今の南洋の事情では、彼等に住居と食物とを十分与えることが、段々出来なくなって行くんだ」と記述した。

第二次世界大戦(太平洋戦争)が始まると、コロールは海軍の重要な基地として北西太平洋方面の作戦拠点となった。そのため、西方のフィリピン戦線の状況と連動してアメリカ軍の攻撃対象となり、1944年にはペリリューの戦いなどで日米両軍に多くの戦死者を出した。なお、ペリリュー島の戦いではパラオ民間人に一人の死者も出なかったとされる。マリアナ沖海戦後、海上交通路が遮断されたパラオは滞留した日本軍兵士を主とした過剰な人口のため食料が不足し餓死者が続出する。

アメリカの信託統治

戦争終結後の1947年、国際連合の委託を受けアメリカ合衆国はパラオを信託統治下においた。アメリカは莫大な額の援助を行い、また英語による学校教育を行うなどした。藤岡信勝等の自由主義史観研究会関係者は、「統治初頭にアメリカがパラオに浸透した日本の文化の排撃(神社や日本人と共同でつくったインフラ・畑等の破壊)や反日教育を行ったが全く浸透しなかった」と主張しており、実際現在も非常に親日的な上に、パラオ政府は日本による統治時代を経済・産業・学校教育の面で重要な役割を果たしたと肯定的評価を公式に表明している。

- 1979年 - 7月、核持ち込みを禁止した「非核憲法」を住民投票で可決したが、信託統治領高等裁判所が無効を宣言。10月、非核条項を緩和した憲法草案で再び住民投票を行ったが今度は否決。

- 1980年 - 7月、1年前と同じ内容(修正前)の草案での住民投票で可決。

- 1981年 - 自治政府パラオ共和国を発足させ、憲法を発布。

- 1982年 - 内政・外交権はパラオが、安全保障はアメリカ合衆国が担うものとし、アメリカ軍が駐留。その見返りとしてアメリカが財政援助をする自由連合盟約(コンパクト)の内容に関して両政府が合意。だが翌年行われた住民投票でコンパクトは否決され、これ以降、1990年まで都合 7 回の住民投票が行われたが全て否決。

- 1992年 - コンパクト承認のための住民投票の可決条件を緩和(75 % から 50 % へ)する憲法改正のための住民投票が行われ、これを可決。同時に行われた大統領選挙でクニオ・ナカムラが当選。

- 1993年 - 緩和された可決条件の下、8 回目の住民投票でコンパクト承認。

- 1994年 - 10月1日、コンパクトによる自由連合盟約国としてだがパラオは独立し、国連による信託統治が終了。

独立

1992年の住民投票で憲法内の非核条項を凍結することが決まり、1993年の住民投票でアメリカ合衆国との自由連合協定が承認された。これにより、1994年10月1日に独立し、同年に国際連合へも加盟した。信託統治領としては最後の独立となる。

政治

パラオは任期4年の大統領制をとり、議会は二院制(下院16名、上院9名。任期4年)である。自国軍隊は保持していない。独立時にアメリカ合衆国と締結した自由連合盟約 (Compact of Free Association) に基づき、期限付きであるが軍事権の全てと、外交権のうち軍事権に関連する部分はアメリカ合衆国が掌握している。またこの盟約に基づき一部のパラオ国民はアメリカ軍人として採用されている。

現在の政治的な課題として、アメリカの経済援助が2009年に終了することに備えた財政の自立化と、9・11テロ事件後以降減少した観光客の誘致等があげられている。

外交

2003年現在、中華民国を含む29ヶ国と外交関係を樹立しているが、その中でも旧統治国である日本やアメリカとの関係を重視している。

日本との関係はパラオ独立以降概ね良好で、パラオは親日国家として知られている。1996年に崩落したKBブリッジの再建を始めとした多くの援助が日本によってなされている。

パラオ政府は日本による統治時代を経済・産業・学校教育の面で重要な役割を果たしたと肯定的評価を公式に表明している。三重県はナカムラ前大統領の実父が伊勢市の出身地であった関係で1996年以降友好提携関係にある。また旧首都コロールは現在東京都と姉妹都市になるべく交渉中である。

また、コロール島の旧官幣大社南洋神社やペリリュー島のペリリュー神社(南興神社)、アンガウル神社が、1980年代以降に日本の右翼団体(清流社)により再建された。また、日本からの遺骨収集団や慰霊団も度々訪れている。

現在でも日本や日本語に親しみを持ち、子供に日本風の名前をつけるパラオ人も多い。パラオ語には多くの日本語の言葉が取り入れられており、また、パラオにある唯一の公立高校では、1964年から選択科目として日本語を取り入れている。さらに、アンガウル州では州の公用語の一つとして採用されている(但し、現在州内に日本語の日常的な話者は存在しない)。

第5代大統領のトミー・レメンゲサウは、2005年7月の来日前に行われた会見で当時の小泉首相の靖国神社参拝について「すべての人のために祈るのは正しいことだ」と支持を表明した。また日本の右派は、第4代大統領クニオ・ナカムラの代理人が靖国神社に参拝したと紹介している。

一方でクニオ・ナカムラは「南洋」という言葉が旧植民地宗主国の主観に基づくものとして「われわれの国々を“南太平洋”と呼ぶのもけっして適当とはいえない。“太平洋諸国”といってほしい。“南”は不用です」と発言している[1]。なお、パラオは北半球に位置する。

地理

パラオを構成する島は200程度だが、実際に人が住んでいる島は10に満たないとされる。

地方行政区分

パラオは、16の行政区域に分かれている。

標準時

全土でパラオ時間 (Palau Time, PWT) が施行されている。UTC+9:00で、日本標準時 (JST) との間に時差はない。

気候

全域が熱帯の気候であり、年平均気温は27℃と温暖である。また、通年で雨が多いが、特に7月と10月の雨量が多い。年間雨量は3,800mmになり、平均湿度は 82%である。なお、台風の襲来はほとんどない。

経済

ココナッツと漁業、観光が主産業で歳入のほとんどがアメリカ合衆国からの無償援助である。公務員の削減による緊縮財政政策や観光・軽工業を奨励している。

パラオの貿易収支は大幅な貿易赤字である。2000年時点で輸出1,800万ドルに対して、輸入は9,600万ドルに達する。主な輸出品は、全輸出金額の7割を占めるマグロ、次いで農業生産物のコプラ、わずかな手工芸品などである。日本への輸出品は2003年時点でマグロ (98.6%) が大半を占める。

主な輸入品は、各種機械 (24.2%)、各種原料 (19.0%)、食料品 (15.2%)、各種製品 (13.3%)、原油 (10.4%)である。輸入元はアメリカ合衆国 (39.3%)、グアム (14.0%)、日本 (10.2%)、シンガポール (7.7%)、大韓民国 (6.4%)である。

交通

鉄道網は整備されていないため、自動車による移動が中心である。右側通行であるが、日本から輸入された右ハンドルの日本製中古車が多く走っている。なお、中心部を離れたり離島部に行くと道路が舗装されていないため、スコールが来るとぬかるむので注意が必要である。主要島であるバベルダオブ島を周回する通称「コンパクト・ロード」が2007年に完成したため、同島内の交通の利便性が高まった。離島との交通手段には船が使われている他、観光用に小型飛行機が使われることもある。

グアムやマニラ、ヤップとの間にコンチネンタル航空が、ダバオとセブとの間にアジアン・スピリット航空が定期便を就航させており、又、台湾の遠東航空が台北から定期便を就航させている。特にグアムとの間には一日1便または2便直行便が就航している。

日本各地とは定期直行便が就航していないため、グアムで乗り継いで行くのが一般的である。また、日本航空が年に数回から数十回チャーター便を、成田空港、中部国際空港、関西空港から就航させている。

国民

人種構成

人口の70%程度はパラオ人で、他にフィリピン人が多い。人口の半分以上は旧首都コロールに住む。

言語

パラオでもっとも使われている言語は公用語の一つパラオ語 (64.7%、以下 United Nations Statistical Yearbook 2002より)である。次いでフィリピノ語 (13.5%)、公用語の一つ英語 (9.4%)、中国語 (5.7%)、カロリン語 (1.5%)、日本語 (1.5%)。

宗教

主な宗教はキリスト教で、カトリックが41.6%、プロテスタントが28.2%。他にカトリックと伝統宗教が融合した新宗教モデクゲイが8.8%、エホバの証人(166人)、モルモン教(124人)や、土着の宗教がある(2000年センサスより)。

文化

娯楽

映画やテレビ、ラジオが娯楽の中心である。なお、「エコパラダイスFM」はエフエム東京(TFM)と日本航空などが協力して設立されたラジオ局で、TFMの一部番組もネットされている。

祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 3月15日 | 青年の日 | Youth Day | |

| 5月5日 | 敬老の日 | Senior Citizen Day | |

| 6月1日 | 大統領の日 | President's Day | |

| 7月9日 | 憲法記念日 | Constitution Day | |

| 9月 第1月曜日 | 労働者の日 | Labor Day | |

| 10月1日 | 独立記念日 | Independence Day | |

| 10月24日 | 国連の日 | United Nation's Day | |

| 11月 最終木曜日 | 感謝祭 | Thanksgiving Day | |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas |

参考項目

参考文献

- ^ 森岡純子. “パラオにおける戦前日本語教育とその影響” (PDF). 立命館法学別冊 ことばとそのひろがり (4) 山口幸二教授退職記念論文集: 339頁. 41684195 2007年10月24日閲覧。.

外部リンク

公式

- パラオ政府公式サイト(英語)

- パラオ観光局(日本語)

- 日本外務省 パラオの情報

- 国際協力事業団 「パラオ基本情報(PDF)」

- 三重県 パラオ共和国 - 三重県とパラオとの交流の詳細

その他

- 慰霊の旅パラオ

- 以下、「財界」に掲載された記事より

- パラオ共和国紀行(1)“不思議の国”のマイ・ウェイ(My Way・in Wonder Island) もはや「南洋」ではない

- 日米激戦地を聖域として護るパラオの人々 - イオンド大学教授伊勢雅臣のメルマガサイト

- Listen to the Earth - 音風景

- パラオのGTフィッシング

- パラオ旅行記