チェコスロバキア

- チェコスロバキア

- Československo(チェコ語)

Česko-Slovensko(スロバキア語) -

←

1918年 - 1992年  →

→ →

→

チェコスロバキアの国章 (国旗) (国章) - 国の標語: (1918年~1989年)Pravda vítězí

(チェコ語:真実は勝つ)

(1989年~1992年)Veritas Vincit

(ラテン語:真実は勝つ) - 国歌: チェコスロバキアの国歌(我が家何処や・タトラの山に雷光が走る)

-

公用語 チェコ語、スロバキア語 首都 プラハ - 大統領

-

1918年 - 1935年 トマーシュ・マサリク(初代) 1935年 - 1938年 エドヴァルド・ベネシュ 1945年 - 1948年 エドヴァルド・ベネシュ 1989年 - 1992年 ヴァーツラフ・ハヴェル(最後) - 首相

-

1918年 - 1919年 カレル・クラマーシュ(初代) 1992年7月2日 - 1992年12月30日 ヤン・ストラースキー(最後) - 面積

-

1993年 127,900km² - 人口

-

1993年 15,600,000人 - 変遷

-

オーストリア・ハンガリー帝国からの独立 1918年10月28日 ナチス・ドイツによる併合 1939年9月1日(1945年独立) 共産主義体制確立 1948年 ビロード革命 1989年11月 解体 1992年12月31日

通貨 チェコスロバキア・コルナ

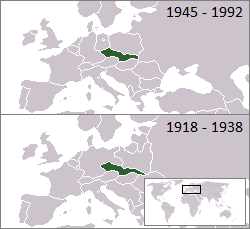

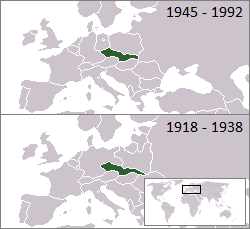

チェコスロバキア(チェコ語:Československo〔チェスコスロヴェンスコ〕、スロバキア語:Česko-Slovensko〔チェスコ・スロヴェンスコ〕)は、1918年から1992年にかけてヨーロッパに存在した国家。

現在のチェコ共和国及びスロバキア共和国により構成されていた。建国当初には現在のウクライナの一部であるカルパティア・ルテニアも領域に加えられていた。首都は現在のチェコの首都であるプラハ。国旗は現在のチェコ共和国と同じものが使用されていた。

国名

チェコスロバキアの国名は、建国初期とスロバキア民族派の政治運動が活発になった第二次世界大戦直前を除いてチェコ語、スロバキア語で区別なくČeskoslovenskoが用いられた。

東欧革命後のハイフン戦争を経て、チェコ語では従来どおりČeskoslovenskoとしたが、スロバキア語ではチェコとスロバキアの間にハイフンを付けてČesko-Slovenskoとした。対外的にもCzech and Slovak(チェコおよびスロバキア)としてチェコとスロバキアの間で妥協が図られた。

歴史

- 1918年 オーストリア=ハンガリー帝国からの独立を宣言

- 1920年 チェコスロバキア共和国成立

- 1938年 ミュンヘン協定により、ズデーテン地方をナチス・ドイツに、テッシェンをポーランドに割譲。第一次ウィーン裁定により、スロバキア南部とカルパティア・ルテニア南部のハンガリーへの割譲が決まり、スロバキアとカルパティア・ルテニアでの独立運動が激化する。ベネシュ大統領は亡命し、チェコ=スロバキア共和国(第二共和国)が成立。

- 1939年 スロバキア共和国、カルパト・ウクライナ共和国が独立、チェコはドイツ保護領(ベーメン・メーレン保護領)になる(チェコスロバキア併合)。しかし、カルパト・ウクライナ共和国はハンガリー王国により併合される。スロバキア・ハンガリー戦争によりスロバキアの南部もハンガリーに併合される。

- 1940年 第二次世界大戦勃発にともない、ロンドンにチェコスロバキア共和国亡命政府が成立。

- 1945年 ドイツ敗戦にともない、独立スロバキア政府消滅。チェコスロバキア共和国亡命政府がロンドンから帰国する。

- 1948年 チェコスロバキア共産党によるクーデターで共産主義政権成立。国名をチェコスロバキア人民共和国とする。

- 1960年 国名をチェコスロバキア社会主義共和国に改称。

- 1968年 アレクサンデル・ドゥプチェク共産党第一書記によって後に「プラハの春」と呼ばれる改革運動が行なわれるが、ワルシャワ条約機構軍の介入によって挫折(チェコ事件)。チェコ社会主義共和国とスロバキア社会主義共和国による連邦国家に改組され、国名もチェコスロバキア社会主義連邦共和国となる。

- 1969年 ドゥプチェクは失脚させられ、グスターフ・フサークが第一書記に就任。「正常化体制」と呼ばれる、保守的・抑圧的な政権となる。

- 1977年 ヴァーツラフ・ハヴェルらの反体制派知識人が「憲章77」を発表。

- 1989年 ビロード革命がおき、共産党政権が崩壊。ハヴェルが大統領となり、ドゥプチェクが連邦議会議長として復権。

- 1990年 国名をチェコおよびスロバキア連邦共和国に改める

- 1993年1月1日 連邦解体。チェコ共和国とスロバキア共和国に分離(ビロード離婚)。

- 2009年5月6日 上院は欧州連合(EU) の新基本条約「リスボン条約」の批准を承認した。クラウス大統領の署名を経て批准手続きが完了する。

政治

1969年にチェコ、スロバキア連邦制に移行した結果、全国から選出される定数200の人民議会(下院)と、両国同数の代表から選出される定数150の民族会議からなる二院制を採用した。

大統領

チェコスロバキア共和国(第一共和国)

- トマーシュ・マサリク(1918年-1935年)

- エドヴァルド・ベネシュ(1935年-1938年)

チェコ=スロバキア共和国(第二共和国)

- エミール・ハーハ(1938年-1939年)

- (1939年-1945年)、ドイツ保護下のベーメン・メーレン保護領の大統領

ロンドン亡命政府

チェコスロバキア共和国(第三共和国)

チェコスロバキア人民共和国

- クレメント・ゴットワルト(1948年-1953年)

- アントニーン・ザーポトツキー(1953年-1957年)

- アントニーン・ノヴォトニー(1957年-1968年)

チェコスロバキア社会主義共和国

- アントニーン・ノヴォトニー(1960年-1968年)

チェコスロバキア社会主義連邦共和国

- ルドヴィーク・スヴォボダ(1968年-1975年)

- グスターフ・フサーク(1975年-1989年)

- ヴァーツラフ・ハヴェル(1989年-1990年)

チェコおよびスロバキア連邦共和国

- ヴァーツラフ・ハヴェル(1990年-1992年)

首相

第一共和国

- カレル・クラマーシュ(1918年-1919年)

- ヴラスチミル・トゥサル(1919年-1920年)

- ヤン・チェルニー(1920年-1921年)

- エドヴァルド・ベネシュ(1921年-1922年)

- アントニーン・シュヴェフラ(1922年-1926年)

- ヤン・チェルニー(1926年-1926年)

- アントニーン・シュヴェフラ(1926年-1929年)

- フランチシェク・ウドルジャル(1929年-1932年)

- ヤン・マリペトル(1932年-1935年)

- ミラン・ホッジャ(1935年-1938年)

第二共和国

ロンドン亡命政府

- ヤン・シュラーメク(1940年-1945年)

政党

- 農業党(Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu)

- 社会民主党(Československá sociálně demokratická strana dělnická)

- 国民民主党(Československá národní demokracie)

- 国民社会党(České strany národně sociální)

- 人民党(Československá strana lidová)

- 共産党(Komunistická strana Československa)

- スロバキア人民党(slovenská ľudová strana)

- ドイツ人国民党(Německá národní strana)

- 農業者同盟(Německý svaz zemědělců)

- ドイツ人キリスト教社会党(Německá křesťansko sociální strana lidová)

- ドイツ人国民社会主義労働者党(Německá národně socialistická strana dělnická)

- ドイツ人社会民主党(Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR)

- ズデーテン・ドイツ人党(Sudetendeutsche Partei)

地理

国境を接する国は、真北から時計回りにポーランド、ソ連(現在のウクライナ)、ハンガリー、オーストリア、西ドイツ、東ドイツであった。国土は大きく3つの地域に分かれる。西からボヘミア、モラビア、スロバキアである。

- ボヘミア - ズデーテン山地、エルツ山脈、ボヘミア森に囲まれ、中央をラベ川(エルベ川)が流れる盆地。主要都市はプラハ。

- モラビア - モラバ川による沖積平野。モラバ川はドナウ川の支流である。主要都市は、ブルノ。

- スロバキア - カルパティア山部の南麓に相当する。最高峰ガルラホフカ山 (2663m) がそびえる。主要都市はブラティスラヴァ。

気候

ケッペンの気候区分にいう西岸海洋性気候 (Cfb) が広がるが、東部は一部大陸性の亜寒帯湿潤気候 (Dfb) である。首都プラハの年平均気温は9度、年平均降水量は486mmであった。

経済

チェコはかつてのオーストリア・ハンガリー帝国時代に早くから産業革命が進み、1930年代には世界第7位の工業国であった。1970年時点では共産主義政権下にある東ヨーロッパ諸国の中で最も進んだ工業国であった。農業地域が中心を占めるスロバキアを除くと、主な産業は工業である。金属、機械、自動車[1]、製鉄、繊維のほか、著名なガラス工業(ボヘミアングラス)が盛んであった。このほか兵器製造[2]、ビール[3]を中心とした食品工業、ガラス以外の窯業も確立していた。生産規模では鉄鋼が最大である。経済相互援助会議(COMECON)加盟国であり、ソビエト連邦を中心とした経済分業体制の中で重工業製品の市場を東欧圏で確保していた。しかし、性能やデザインなどで徐々に西側諸国からの立ち後れが隠せなくなり、政治的配慮を必要としない真の国際競争力は失われていった。また、東側諸国の中でも保守的な共産党体制は、徐々に悪化する経済状況への改革やハンガリーに比較して遅れた西側資本の導入へ効果的な対策を打てなかった。

鉱業では、燃料としてつかわれる褐炭が東ヨーロッパ諸国内の3位を占めるだけであり、エネルギー以外の工業原材料の6割を輸入に頼っていた。例えば石油はソビエト連邦からドルジバパイプラインを利用して輸入していた。これは石油輸出国機構 (OPEC) 加盟国などによる国際的基準よりかなり低い価格に設定されており、チェコ経済の重要な基幹となっていたが、同時に経済面でもソビエト連邦へ服属することも意味していた。

農業では、小麦を中心とした麦、サトウダイコン、ジャガイモ、トウモロコシを中心とし自給可能であった。

貿易では、社会主義国同士の取引が最大ではあったが、貿易額の30%は非社会主義国が占めていた。主な輸入品は燃料と工業原材料、ついで穀物、食料品。主な輸出品は機械、石油化学によるガソリンやナフサ、自動車、皮革などである。ガラス工業は金額ベースでは少なかった。

国民

1970年時点では、チェック人 (65%)、スロバキア人 (30%)、その他の民族 (5%) という比率であった。この構成は1990年時点でも変化していない。ただし、右上にある表ではチェック人とモラビア人を区別している。1970年代においてはソビエト連邦を含む全社会主義国の中で所得を含む生活水準がもっとも高かった。7歳から15歳までの初等教育は無料であった。