Reso

Reso (in greco antico Ῥῆσος Rhêsos) è un personaggio della mitologia greca.

Il mito

Le origini

Reso era un giovane re della Tracia che, secondo l’Iliade, nel corso della guerra di Troia si alleò con i troiani di Priamo. Omero afferma che suo padre era Eioneo,[1] un personaggio altrimenti sconosciuto, sebbene il suo nome sia evidentemente connesso con la città di Eione che si trova nella Tracia occidentale, alla foce dello Strimone. Scrittori di epoche successive attribuirono a Reso un’origine semidivina, sostenendo che fosse figlio di una delle Muse (Clio, Calliope, Euterpe o Tersicore), che suo padre fosse la divinità che sovrintende al fiume Strimone e che fosse stato allevato da alcune Naiadi.

La morte

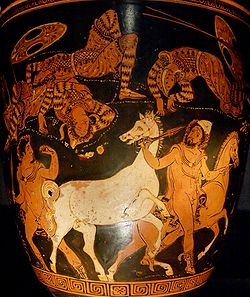

Reso salì ancora adolescente sul trono di Tracia. Era da poco diventato re quando giunse la notizia della guerra scoppiata tra greci e troiani, e allora inviò in aiuto del re Priamo un grande contingente di uomini guidati da Acamante e Piroo: se egli non poté subito intervenire direttamente in prima persona fu perché nel contempo si trovò a dover difendere il suo regno da un attacco degli abitanti della Scizia. Passarono così dieci anni, e finalmente Reso arrivò a Troia con due cavalli bianchi che gli erano stati donati da Ares, dotati di una grandissima velocità. Gli Achei, preoccupati di questo, inviarono Odisseo e Diomede per rubarglieli. I due eroi, penetrati nell’accampamento con il favore del buio, si introdussero nella tenda di Reso e uccisero lui e dodici suoi uomini mentre dormivano per poi allontanarsi con i preziosi animali. Ironia della sorte, il giovane condottiero in quel momento sognava di essere ucciso da Diomede. Alla strage sopravvisse Ippocoonte, cugino e coetaneo di Reso, nonché suo consigliere.

Questi fatti sono raccontati sia nel libro X dell’Iliade che nella tragedia Reso, la cui attribuzione ad Euripide è tuttora incerta e contestata. Ecco il passo omerico:

" Disse, e spirò Minerva a Dïomede

robustezza divina. A dritta, a manca

fora, taglia ed uccide, e degli uccisi

il gemito la muta aria ferìa.

Corre sangue il terren: come lïone

sopravvenendo al non guardato gregge

scagliarsi, e capre e agnelle empio diserta;

tal nel mezzo de’ Traci è Dïomede.

Già dodici n’avea trafitti; e quanti

colla spada ne miete il valoroso,

tanti n’afferra dopo lui d’un piede

lo scaltro Ulisse, e fuor di via li tira,

nettando il passo a’ bei destrieri, ond’elli

alla strage non usi in cor non tremino,

le morte salme calpestando. Intanto

piomba su Reso il fier Tidìde, e priva

lui tredicesmo della dolce vita.

Sospirante lo colse ed affannoso

perché per opra di Minerva apparso

appunto in quella gli pendea sul capo,

tremenda visïon, d’Enide il figlio.

Scioglie Ulisse i destrieri, e colle briglie

accoppiati, di mezzo a quella torma

via li mena, e coll’arco li percuote

(ché tor dal cocchio non pensò la sferza),

e d’un fischio fa cenno a Dïomede.

Ma questi in mente discorrea più arditi

fatti, e dubbiava se dar mano al cocchio

d’armi ingombro si debba, e pel timone

trarlo; o se imposto alle gagliarde spalle

via sel porti di peso; o se prosegua

d’altri più Traci a consumar le vite.

In questo dubbio gli si fece appresso

Minerva, e disse: Al partir pensa, o figlio

dell’invitto Tidèo, riedi alle navi,

se tornarvi non vuoi cacciato in fuga,

e che svegli i Troiani un Dio nemico.

Udì l’eroe la Diva, e ratto ascese

su l’uno de’ corsier, su l’altro Ulisse

che via coll’arco li tempesta, e quelli

alle navi volavano veloci.

Il signor del sonante arco d’argento

stavasi Apollo alla vedetta, e vista

seguir Minerva del Tidìde i passi,

adirato alla Dea, mischiossi in mezzo

alle turbe troiane, e Ipocoonte

svegliò, de’ Traci consigliero, e prode

consobrino di Reso. Ed ei balzando

dal sonno, e de’ cavalli abbandonato

il quartiero mirando, e palpitanti

nella morte i compagni, e lordo tutto

di sangue il loco, urlò di doglia, e forte

chiamò per nome il suo diletto amico;

e un trambusto levossi e un alto grido

degli accorrenti Troi, che l’arduo fatto

dei due fuggenti contemplâr stupiti. "

(Omero, Iliade X, traduzione di Vincenzo Monti)

Etimologia

Il nome Reso (un antroponimo tracio) probabilmente deriva dalla radice Indoeuropea *reg-, "governare" mutata secondo le caratteristiche tipiche di una lingua Satem. In Bitinia c’era anche un fiume chiamato Reso, al quale la mitologia greca attribuisce una divinità protettrice che porta lo stesso nome. Il re di Tracia Reso fu a sua volta associato alla Bitinia grazie alla sua storia d’amore con la cacciatrice bitina Argantone, come riportato dagli Erotika Pathemata (Pene d’amore) di Partenio di Nicea.

Fortuna dell'episodio

Il tragico destino di Reso fu ben noto a Virgilio, che nel libro I della sua Eneide pose una sua raffigurazione in un tempio di Cartagine. Ma soprattutto il poeta latino creò, nel libro IX del poema, un episodio quasi del tutto analogo, in cui i due grandi amici troiani Eurialo e Niso seminano un'ingente strage nelle tende dei guerrieri italici addormentati.

" nel sonno e nel sopor del vino immersi,

vedono ovunque Rutuli fra l'ombre,

carri funesti col timone al cielo,

uomini ed armi fra le briglie, ed elmi

ed anfore di vino a terra prone.

E l'Irtacide allora: « Questo, Eurialo,

è il momento di osare!» "

(Virgilio, Eneide, libro IX, traduzione di Adriano Bacchielli)

Due personaggi in particolare richiamano il re trace: il condottiero Remo (Eneide), che ha un cocchio da guerra trainato da cavalli, e l'augure Ramnete (Amnete nella traduzione di Adriano Bacchielli), per il dettaglio del russare affannoso. Costituisce invece un'innovazione, rispetto al modello omerico, la morte, mediante decapitazione, di alcune vittime, Remo, Lamiro e Lamo, e il bellissimo Serrano (Eneide): spettacolare quella di Remo, col sangue che intride tutto il letto su cui è coricato l'eroe.

" Così dice, e si tace; e d'improvviso

assale con la spada il tronfio Amnete

che su cumulo folto di tappeti

roco soffiava dai polmoni il sonno:

ed augure egli era, e a Turno caro,

ed egli stesso re; ma l'arte sua

non lo salvò da morte. Poi tre servi

accanto a lui sorprende, alla rinfusa

in mezzo all'armi placidi giacenti,

e l'auriga di Remo fra i cavalli;

e taglia loro la riversa gola.

Poi con un colpo mozza il capo al sire

e lascia il tronco sussultar nel sangue

che il letto intiepidisce e il suolo imbruna;

e a Lamo poi, a Lamiro, a Serrano

che fino a tarda notte avea giocato:

bello d'aspetto, al suol giacente, immemore,

avvinti i sensi nel sopor del vino."

(Virgilio, Eneide, libro IX, traduzione di Adriano Bacchielli)

In età moderna Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso si ispira all'episodio omerico e in parte anche a quello virgiliano facendo dei due guerrieri saraceni Cloridano e Medoro gli autori di un massacro notturno di cui restano vittime diversi nemici cristiani sorpresi nel sonno.

" Così disse egli, e tosto il parlar tenne,

ed entrò dove il dotto Alfeo dormia,

che l'anno inanzi in corte a Carlo venne,

medico e mago e pien d'astrologia:

ma poco a questa volta gli sovenne;

anzi gli disse in tutto la bugia.

Predetto egli s'avea, che d'anni pieno

dovea morire alla sua moglie in seno:

ed or gli ha messo il cauto Saracino

la punta de la spada ne la gola.

Quattro altri uccide appresso all'indovino,

che non han tempo a dire una parola:

menzion dei nomi lor non fa Turpino,

e 'l lungo andar le lor notizie invola:

dopo essi Palidon da Moncalieri,

che sicuro dormia fra duo destrieri.

Poi se ne vien dove col capo giace

appoggiato al barile il miser Grillo:

avealo voto, e avea creduto in pace

godersi un sonno placido e tranquillo.

Troncògli il capo il Saracino audace:

esce col sangue il vin per uno spillo,

di che n'ha in corpo più d'una bigoncia;

e di ber sogna, e Cloridan lo sconcia.

E presso a Grillo, un Greco ed un Tedesco

spenge in dui colpi, Andropono e Conrado

che de la notte avean goduto al fresco

gran parte, or con la tazza, ora col dado:

felici, se vegghiar sapeano a desco

fin che de l'Indo il sol passassi il guado.

Ma non potria negli uomini il destino,

se del futuro ognun fosse indovino."

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto XVIII, ottave 174-77)

Note

- ^ Omero, Iliade, libro X, verso 435.

Voci correlate

Altri progetti

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Reso

- Wikiquote contiene citazioni da Reso

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Reso