Girolamo Savonarola

Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola (Ferrara, 21 settembre 1452 - Firenze, 23 maggio 1498) fu un frate domenicano distintosi, oltre che come religioso e politico, anche come notevole letterato. Morì sul rogo dopo che le sue opere erano state inserite nell'Index librorum prohibitorum, l'Indice dei libri proibiti.

Biografia

La formazione (1452 - 1482)

Nasce a Ferrara alle 23,30 del 21 settembre 1452, terzogenito del mercante Niccolò di Michele dalla Savonarola e di Elena Bonacossi, discendente della nobile famiglia dei Bonacolsi, già signori di Mantova; dei fratelli maggiori, Ognibene e Bartolomeo, non si hanno notizie, mentre degli altri fratelli, Maurelio, Alberto, Beatrice e Chiara, si sa solo che Alberto fu medico e Maurelio fu frate domenicano come Girolamo.

I Savonarola, originari di Padova, si erano trasferiti nel 1440 a Ferrara dove il nonno Michele (1385 - 1468), noto medico e autore di testi di medicina, fu archiatra del marchese Niccolò III d'Este e della corte ferrarese. Michele Savonarola fu uomo profondamente religioso, cultore della Bibbia, di costumi semplici e severi e, pur cortigiano, o piuttosto proprio per questo, sprezzatore della vita di corte; in vecchiaia scrisse anche opuscoli come le De laudibus Iohanni Baptistae che, unitamente ai suoi insegnamenti e al suo stile di vita, dovettero avere notevole influsso sulla formazione di Girolamo: fu del resto proprio il nonno a prendersi cura della sua prima educazione, insegnandogli la grammatica e la musica, oltre ad apprendere da sé il disegno.

Dopo la morte del nonno, il padre Niccolò, desiderando avviarlo alla professione medica, gli fece studiare arti liberali; dapprima appassionato ai Dialoghi di Platone - tanto da scrivervi un commento, poi da lui stesso distrutto - passò presto all'aristotelismo e al tomismo.

Dopo aver conseguito il titolo di maestro in arti liberali, inizia gli studi di medicina che tuttavia abbandona già a diciotto anni per dedicarsi allo studio della teologia; scrive componimenti poetici: risale al 1472 la sua canzone De ruina mundi nella quale ricorrono già temi delle sue future predicazioni:....La terra è sì oppressa da ogne vizio, / Che mai da sé non levarà la soma: / A terra se ne va il suo capo, Roma, / Per mai più non tornar al grande offizio.... e ancora nel 1475, nell'altra sua canzone, De ruina Ecclesiae, assimila la Roma papale all'antica, corrotta Babilonia.

Con questo spirito sentirà nella chiesa di Sant'Agostino a Faenza le parole di un predicatore che, commentando il passo del Genesi Pàrtiti dalla tua terra e dalla tua famiglia e dalla casa del padre tuo, secondo quanto egli stesso scrive, lo spingono il 24 aprile 1475 a lasciare la famiglia per entrare nel convento bolognese di San Domenico.

Il giorno dopo scrive al padre una lettera per informarlo e spiegargli i motivi della sua decisione: si è fatto frate per "la gran miseria del mondo, le iniquitate de li omini, li stupri, li adulterii, li latrocinii, la superbia, la idolatria, le biasteme crudeli che el seculo è venuto a tanto che più non si trova chi faccia bene; dove io più volte il dì cantava questo verso lacrimando: Heu fuge crudeles terras, fuge litus avarum. E questo perché io non potea patire la gran malizia di cecati populi de Italia, e tanto più, quanto io vedea le virtute esser spente al fondo e i vizii sollevati".

Il 26 aprile 1475 riceve l'abito di novizio dal priore fra Giorgio da Vercelli, l'anno dopo riceve i voti, il 21 settembre 1476 è promosso suddiacono e l'1 maggio 1477 è diacono. I suoi superiori lo vogliono predicatore e in quel convento Studium generale approfondisce lo studio della teologia avendo fra i suoi maestri Pietro da Bergamo, famoso teologo, autore della Tabula aurea, Domenico da Perpignano e Niccolò da Pisa.

Nel 1479 è inviato dal convento a Ferrara e tre anni dopo a Reggio dove, in occasione del capitolo della Congragazione domenicana lombarda del 28 aprile 1482, viene nominato lettore nel convento fiorentino di San Marco.

Nel convento di San Marco (1482 - 1487)

Giunge nella Firenze di Lorenzo de' Medici - allora la capitale culturale della penisola o, come si esprimerà lo stesso Girolamo, il cuore d'Italia - nel maggio del 1482; nel convento di San Marco ha il compito di esporre le Scritture e di predicare dai pulpiti delle chiese fiorentine: e le sue lezioni conventuali sono esse stesse delle predicazioni.

Nella quaresima del 1484 gli è assegnato il pulpito di San Lorenzo, la parrocchia dei Medici; non ha successo, come testimoniano le cronache del tempo, per la sua pronuncia emiliana che doveva suonare barbara alle orecchie fiorentine e per il modo della sua esposizione: il Savonarola stesso scriverà poi che "io non aveva né voce, né petto, né modo di predicare, anzi era in fastidio a ogni uomo il mio predicare" e ad ascoltare venivano solo "certi uomini semplici e qualche donnicciola".

Intanto, dopo la morte, il 12 agosto 1484, di papa Sisto IV, il 29 agosto Giovanni Battista Cybo viene eletto papa col nome di Innocenzo VIII. Forse è in questo periodo che il Savonarola ebbe, meditando in solitudine nella chiesa di San Giorgio, quella illuminazione, di cui parlerà al termine della vita, durante il processo, apparendogli "molte ragioni per le quali si mostrava che alla Chiesa era propinquo qualche flagello".

Viene mandato a San Gimignano per le prediche quaresimali e subito, nel marzo del 1485 predica nella Collegiata che la Chiesa "aveva a esser flagellata, rinnovata e presto": è la prima volta che vengono attestate le sue predicazioni "profetiche"; il 9 marzo e poi il 23 ottobre di quell'anno riceve per lettera dalla madre a Ferrara della morte del padre e dello zio Borso.

Ancora dal pulpito della Collegiata, l'anno successivo afferma che "aspettiamo presto un flagello, o Anticristo o peste o fame. Se tu mi domandi, con Amos, se io sono profeta, con lui ti rispondo Non sum propheta" ed elenca le ragioni del prossimo flagello: le efferatezze degli uomini - omicidi, lussuria, sodomia, idolatria, credenze astrologiche, simonia - i cattivi pastori della Chiesa, la presenza di profezie - segno di prossime sventure - il disprezzo per i santi, la poca fede. Non vi sono notizie, tuttavia, che tali prediche abbiano suscitato scalpore e scandalo, come non ne suscitarono le prediche quaresimali tenute dal Savonarola nel 1487 nella chiesa fiorentina di Santa Verdiana.

Avendo terminato il suo ufficio di lettore a Firenze, quello stesso anno ottiene la prestigiosa nomina di maestro nello Studium generale di San Domenico a Bologna da dove, dopo aver insegnato per un anno, torna a Ferrara nel 1488.

In Lombardia (1488 - 1490)

A Ferrara sta due anni nel convento di Santa Maria degli Angeli, senza per questo rinunciare a frequenti spostamenti per predicare, prevedendo i prossimi castighi divini, in diverse città, come testimonia nel processo:"predicai a Brescia e in molti altri luoghi di Lombardia qualche volta di queste cose", a Modena, a Piacenza, a Mantova; a Brescia, il 30 novembre 1489, prevede che "e' padri vedrebbono ammazzare e' loro figlioli e con molte ignominie straziare per le vie" e in effetti la città fu saccheggiata dai Francesi nel 1512.

Il convento ferrarese lo manda a Genova a predicare per la quaresima; avviatosi, come sempre a piedi, a Pavia scrive alla madre, il 25 gennaio 1490, che "se io stesse a Ferrara continuamente, crediate che non faria tanto frutto quanto faccio di fuori, sì perché gniuno religioso, o pochissimi, fanno mai frutto di santa vita nella patria propria e però la santa Scrittura sempre grida che si vada fori de la patria, si etiam perché non è data tanta fede a uno della patria, quanto a uno forestiero, ne le predicazioni e consigli; e però dice el nostro Salvatore che non è profeta accetto ne la patria sua [...]".

Già il 29 aprile 1489 Lorenzo de' Medici, quasi certamente per suggerimento di Giovanni Pico della Mirandola, scrive "al Generale dei Frati Predicatori, che mandi qui frate Hieronymo da Ferrara": e così, nuovamente in cammino, verso il giugno 1490 entrava a Firenze per la Porta di San Gallo, salutato da uno sconosciuto che lo aveva accompagnato fin quasi da Bologna, con le parole:"Fa' che tu facci quello per che tu sei mandato da Dio in Firenze".

Il ritorno a Firenze (1490 - 1498)

Dall'1 agosto 1490 riprebde in San Marco le lezioni - ma tutti gli ascoltatori le interpretano come vere e proprie predicazioni - sul tema dell'Apocalisse e poi anche sulla Prima lettera di Giovanni: formula la necessità immediata del rinnovamento e della flagellazione della Chiesa e non teme di accusare governanti e prelati - "niente di buono è nella Chiesa....dalla pianta del piede fino alla sommità non è sanità in quella" - ma anche filosofi e letterati, viventi ed antichi: ebbe subito il favore dei semplici, dei poveri, degli scontenti e degli oppositori de' Medici, tanto da essere chiamato dai suoi contraddittori il predicatore dei disperati; il 16 febbraio 1491 predica per la prima volta sul pulpito del Duomo di Santa Maria del Fiore.

e dopo la morte di Lorenzo il Magnifico attaccò ancora di più la dissolutezza dei costumi e l'incapacità di Piero de' Medici di difendere la città dall'invasione francese.

Savonarola era convinto di esser stato investito dai cieli di una missione di rinnovamento morale, religioso e politico per adempiere la quale Dio gli aveva concesso il dono della profezia: in anni nei quali era difficile prevedere una invasione francese, Savonarola aveva predetto che sarebbe venuto qualcuno a castigare l'Italia e ad incidere le piaghe dalle quali era afflitta la Chiesa ai tempi di Papa Alessandro VI, inviso ai Francesi.

A seguito della discesa in Italia di Carlo VIII di Francia e della cacciata dei Medici da Firenze nel novembre del 1494, Savonarola fu incaricato di organizzare la repubblica democratica, e si mise al lavoro prendendo severi provvedimenti contro la corruzione, l'usura ed il lusso, oltre che decretare la pena di morte per chiunque volesse restaurare la dinastia medicea.

Il suo sogno era quello di fare di Firenze la nuova Gerusalemme, così accanto a provvedimenti improntati all'equità, favorì atteggiamenti estremi come i roghi di oggetti di lusso. Inoltre Savonarola ottenne un allargamento del corpo politico con l'istituzione del Consiglio Maggiore al quale vennero attribuiti poteri molto ampi (oltre che sul piano legislativo e giudiziario anche su quello politico: cioè di eleggere i 9 componenti della Signoria e le altre magistrature).

Il 7 febbraio del 1497 organizza un falò delle vanità a Firenze, nel quale verranno date alle fiamme molti oggetti d'arte, dipinti, gioelli, vestiti lussuosi, ma anche semplici specchi.

Scomunicato da Papa Alessandro VI il 12 maggio del 1497, Savonarola continuò la sua campagna contro i vizi della Chiesa, se possibile con ancora più violenza, creandosi numerosi nemici, ma anche nuovi estimatori, perfino fuori Firenze: proprio a questo periodo risale una breve corrispondenza epistolare con Caterina Sforza, signora di Imola e Forlì, che gli aveva chiesto consiglio spirituale.

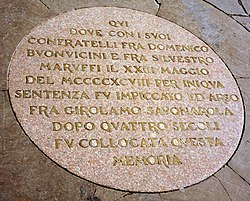

Venutogli a meno l'appoggio francese, fu messo in minoranza rispetto al risorto partito dei Medici che nel 1498 lo fece arrestare, processare per eresia, impiccare e poi ardere in Piazza della Signoria insieme a due suoi fedelissimi, concludendo così la stagione della repubblica fiorentina.

Molti anni dopo la sua scomparsa, il termine Savonarola divenne un aggettivo di connotazione dispregiativa o ironica che sta ad indicare una persona che si scaglia con veemenza contro il degrado morale: il repubblicano Ugo La Malfa ad esempio venne soprannominato "Il Savonarola della politica".

Il Museo di San Marco a Firenze conserva numerose memorie del frate.

Bibliografia

- Annalia Conventus Sancti Marci de Florentia, codice San Marco 370, Biblioteca Laurenziana, Firenze

- P. Villari, La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, Firenze, 1930

- J. Schnitzer, Savonarola, Milano, 1931

- Anonimo (Pseudo fra Pacifico Burlamacchi), La vita del Beato Ieronimo Savonarola, Firenze, 1937

- Girolamo Savonarola, Edizione Nazionale delle Opere, Roma, 1953

- R. De Maio, Savonarola e la curia romana, Roma, 1969

- G. Cattin, Il primo Savonarola, Firenze, 1973

- R. Ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola, Firenze, 1974

- D. Weinstein, Savonarola e Firenze. Profezia e patriottismo nel Rinascimento, Bologna, 1976

- F. Cordero, Savonarola, Bari, 1988

- I. Cloulas, Savonarola o la rivoluzione di Dio, Casale Monferrato, 1998

- R. Klein, Il processo di Girolamo Savonarola, Ferrara, 1998

- R. Ridolfi, Prolegomeni e aggiunte alla Vita di Girolamo Savonarola, Firenze, 2000 ISBN 88-87027-86-2