宮古市

| みやこし 宮古市 | |||

|---|---|---|---|

| |||

| |||

| 国 |

| ||

| 地方 | 東北地方 | ||

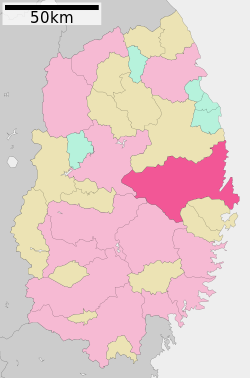

| 都道府県 | 岩手県 | ||

| 市町村コード | 03202-6 | ||

| 法人番号 | 6000020032026 | ||

| 面積 |

1,259.18km2 | ||

| 総人口 |

44,320人 [編集] (推計人口、2025年9月1日) | ||

| 人口密度 | 35.2人/km2 | ||

| 隣接自治体 |

市部 :盛岡市、花巻市、遠野市 下閉伊郡 :岩泉町、山田町 上閉伊郡 :大槌町 | ||

| 市の木 | アカマツ | ||

| 市の花 | ハマギク | ||

| 市の鳥 市の魚 |

ウミネコ サケ | ||

| 宮古市役所 | |||

| 市長 | 中村尚道 | ||

| 所在地 |

〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号  | ||

| 外部リンク | 岩手県宮古市ホームページ | ||

| ウィキプロジェクト | |||

地理

宮古市は、三陸におけるリアス式海岸の北端にあり、県庁所在地の盛岡市より直線距離でおよそ90km東に位置する。2010年(平成22年)1月の市町村合併によって市の面積は696.82km²から1,259.89km²に拡大し、岩手県の市町村で最大の面積を有することとなった[1])。

市域中央部を西から東に閉伊川が貫流し、市街地のある宮古湾へと注いでいる。西部の川井地区は平地はほとんど無く、川沿いに人家が密集する地区が多い。周囲には早池峰山と青松葉山がある。北部の新里地区には刈屋川が南へ流れ、茂市(もいち)で閉伊川に合流する。閉伊川と刈屋川に沿って、国道106号(旧・閉伊街道)と国道340号が並走する。市の南東部から北に向かって津軽石川が流れ、宮古湾に注いでいる。

市街地を覆うように重茂半島が南から延び、宮古湾を形成している。重茂半島には、月山(標高455.9m)があり、市街地への見通しが良い関係から、テレビ・ラジオの中継塔が設置されている。山道口まではバスで行くことができる。太平洋に突き出る重茂地区の魹ヶ崎は本州の最東端であり、観光協会が「本州最東端訪問証明書」を発行するなど「最東端の市」として観光にも力を入れている。南に隣接する山田町との境に位置する十二神山には、自衛隊の通信施設があるため、入山に制限が設けられている。

自然

- 山地:早池峰山、青松葉山(あおまつばやま)、十二神山(じゅうにじんざん)、月山(がっさん、別名:御殿山)

- 河川系:閉伊川、刈屋川、津軽石川(つがるいしがわ)

- 沿岸地形:宮古湾、重茂半島、魹ヶ崎、浄土ヶ浜、真崎海岸(まさきかいがん)

隣接する自治体

- cf. 岩手県の市町村全図 :≪外部リンク≫ “県内各市町村”. (公式ウェブサイト). 岩手県. 2011年5月14日閲覧。

地名の由来

地名の由来については様々な説がある。

通説の一つとして、横山八幡宮(在・宮古市宮町)の由緒では、阿波の鳴門が大鳴動を起こし、怒涛逆巻く天変地異を起こした寛弘3年(1006年)、時の帝であった一条天皇はこれを鎮めようと全国に勅命し、多くの神官が応えようと試みるなか、横山の社の禰宜が日夜祈祷するうちに一首の和歌を天より授けられ、現地に赴いてこの歌を詠んだところ、見事に鎮まり、天皇より「都」と同訓異字の「宮古」を地名として賜ったという[2](瑞祥地名)。

この節の加筆が望まれています。 |

歴史

陸の孤島、海の幸と災害

宮古は海岸の西にすぐ山地が峙えているため、平野部が狭く、また、周囲を山と海に囲まれているために「陸の孤島」になりやすく、古来、内陸からの物資輸送がとどこおることの多い土地柄であった。飢饉ともなると、この地理的制約がゆえに被害は周辺地域と比べてもひときわ大きなものとなった。僧・牧庵鞭牛に代表されるような、陸の孤島になりがちな当地の交通網の整備に尽力する人材が現れた江戸時代中期には、盛岡などとの往路の大規模整備を推し進められ、これらの功績は今もって賛えられている(cf. 閉伊街道など)。

宮古はまた、V字型の湾の両岸が奥に進むにつれて狭くなるリアス式海岸地形の特殊性によって津波の被害も大きく、明治以後も大規模な被害の出る津波が続いている(1896年の明治三陸地震、1933年の昭和三陸地震、2011年の東日本大震災を参照のこと)。しかし当地は古より湊町・港湾都市の地勢であり、平時には海産物が人々の生活を支えてきた。

歴代の支配者

市内の遺跡からは、8世紀のものと見られる蕨手刀が出土しており、それまでは須賀君古麻比留のような蝦夷の有力者が地域を治めていたと考えられている。9世紀初めの征夷大将軍坂上田村麻呂や、文屋綿麻呂による蝦夷征伐は閉伊地方にも及んだ。

江戸期の盛岡藩の文書『奥南落穂集』には、平安時代、奥州藤原氏の配下に「閉伊右衛門太郎武国」という武将の一族が居たと記している。

奥州藤原氏滅亡後は、鎌倉幕府の御家人で源氏を自称する閉伊氏が支配した。閉伊氏は同族での所領争いをしながらも鎌倉時代を通して支配し、建武の新政後は鎮守府将軍北畠顕家から所領を安堵されている。

閉伊氏は南北朝時代 (日本)には、北畠顕家に従い奥州武士団の一人として豊島河原合戦、青野原の戦い、石津の戦いで足利尊氏らの軍勢と戦ったと考えられている。その後は北朝 (日本)側に転じ、奥州総大将石塔義房から閉伊氏(大沢氏)への軍勢催促状が残っている。

室町時代から戦国時代 (日本)にかけては南部氏の勢力が進出し、南部家の武将櫻庭光康らの攻撃を受けて閉伊氏系の一族は衰退していく。

豊臣秀吉から領地を安堵された南部信直は反乱分子であった九戸政実を倒して領内統治を進めていき、閉伊氏嫡流で当地の有力豪族だった田鎖氏らもこれに従った。閉伊地方の領地の一部は櫻庭、野田、楢山氏などの南部家の武将やその家臣に与えられ支配された。慶長年間には南部利直に任命された最初の宮古代官である小本助平正吉が派遣され、以後廃藩までの約260年の間、盛岡藩の統治下となる。

三閉伊一揆

戊辰戦争当時の日本で唯一の装甲艦であった明治政府軍艦隊主力艦「CSS Stonewall」(東艦)を奪い取ろうと、蝦夷共和国軍艦隊旗艦「回天丸」(右手前)が接舷攻撃を試みる。

江戸時代末期には、東北地方最大の一揆である三閉伊一揆が勃発した。これは、盛岡藩の失政のツケを宮古を始めとする閉伊郡に対して重税を課して住民から搾取しようとしたことが直接の原因であり、話の流れ自体は平凡な一揆であったが、この場合、問題なのは規模であった。弘化4年(1847年)、圧制に耐えかねた一揆団は1万数千人という他に例を見ないほどの人数で盛岡城下に押しかけ、藩側に要求を呑ませた。ただし、藩側はのちにこの要求も破り、さらなる人数での一揆へと発展する。

宮古湾海戦

幕末から明治にかけての戊辰戦争においては、蝦夷地にて独立を図る榎本武揚・土方歳三らの旧幕府軍艦隊(蝦夷共和国軍艦隊。総司令官:荒井郁之助。旗艦「回天丸」[艦長:甲賀源吾])が、宮古湾の鍬ヶ崎湊(くわがさきみなと。現在の宮古港の前身)に停泊する新政府軍艦隊の主力艦である装甲艦「CSS Stonewall (ストーンウォール[日本名:甲鉄艦]。1871年12月に「東艦」と改称)」を奪取すべくアボルダージュ(接舷攻撃)作戦を決行する、いわゆる、宮古湾海戦が勃発した[3]。

年表

1942年6月20日制定

- 近世以前

- 縄文時代前期初頭〜後期前半(約6000〜約3500年前。cf.):崎山貝塚の形成期(約2500年間)[4]。

- 白鳳9年(680年):横山に八幡宮(横山八幡宮)が創建されたと伝えられる[2]。

- 貞観11年5月26日(869年7月9日):東北地方を貞観地震が襲い、三陸は津波によっても被害甚大。

- 慶長16年10月28日(1611年12月2日):東北地方を慶長三陸地震が襲い、三陸は主に津波によって大きな被害が出た。

- 元和元年(1615年):南部藩主・南部利直が鍬ヶ崎湊(くわがさきみなと。現在の宮古港の前身)を盛岡の外港とする[5]。

- 元和2年(1616年):南部利直治世下で鍬ヶ崎湊が藩船2隻(宮古丸、虎丸)を常備する商港兼軍港となる[5]。

- 承応3年(1654年):古道・閉伊街道(別名:宮古街道。現在の国道106号の前身)の大改修なる。

- 宝暦5年(1755年):日本全国を大飢饉(宝暦の飢饉。1753- 1757年)が襲い、東北地方にも大きな被害が出る。

- 宝暦8年(1758年):先の大飢饉を契機として、僧・牧庵鞭牛が閉伊街道最大の難所である蟇目-平津戸間の改修・新道開発に着手し、これ以降、閉伊地方と周辺地域の間にある陸上輸送の難を取り除くべく生涯を賭けて尽力する。

- 文政6年(1823年):三戸郡五戸村(現・五戸町五戸)出身の豪商・藤田武兵衛らが閉伊街道を改修・新道開発する。

- 弘化4年(1847年):閉伊郡で三閉伊一揆(東北地方最大の一揆)が勃発。

- 近代以降

- 明治2年3月25日(1869年5月6日):宮古湾で宮古湾海戦が勃発。

- 1888年(明治21年):民営による宮古〜塩釜間の定期航路が開かれる[5]。

- 1896年(明治29年)6月15日:東北地方を明治三陸地震が襲い、三陸は津波によっても被害甚大。津波遡上高は重茂村(おもえむら。現在の宮古市重茂)で18.9mを記録した。下閉伊郡田老村(現在の宮古市田老地区)では死者・行方不明者1,859人を出し、浸水した平坦地での生存者はわずかに36人であった[6]。

- 1902年(明治35年)3月1日:魹ヶ埼灯台に初めて灯りが点る。

- 1924年(大正13年):崎山貝塚で初めて発掘調査が行われる[4]。

- 1927年(昭和2年)10月:宮古港が第二種重要港湾に指定される[5]。

- 1928年(昭和3年)9月25日:国鉄山田線(JR山田線の前身)で区界駅が開業。

- 1930年(昭和5年)10月31日:国鉄山田線で松草駅が開業。

- 1931年(昭和6年)10月31日:国鉄山田線で平津戸駅が開業。

- 1933年(昭和8年)3月3日:東北地方を昭和三陸地震が襲い、三陸は津波によっても被害甚大。特に下閉伊郡田老村(現・宮古市田老地区)では、人口の42%にあたる911人[6]が死亡、家屋の98%が全壊し、壊滅状態となった。東日本大震災(2011年)の折、先人訓として活きた大津浪記念碑はこの後に建立された。

- 1933年(昭和8年)11月30日:国鉄山田線で川内駅・箱石駅・陸中川井駅が開業。

- 1934年(昭和9年)11月6日:国鉄山田線で腹帯駅・茂市駅・蟇目駅・千徳駅・宮古駅が開業。

- 1935年(昭和10年)11月17日:国鉄山田線で磯鶏駅と津軽石駅が開業。

- 1939年(昭和14年)6月:ラサ工業宮古工場が操業開始(これに先立ち、ラサの煙突も竣工)。

- 1939年(昭和14年)9月7日:潮吹穴が国の天然記念物に指定される。

- 1940年(昭和15年)8月2日:ローソク岩が積丹半島沖地震に伴う津波に呑まれ、半分に割れる(現在の状態になった)。

- 1942年 (昭和17年)6月20日:市章を制定する。[7]

- 1942年(昭和17年)6月25日:国鉄小本線(JR岩泉線の前身)で岩手刈屋駅・岩手刈屋駅・岩手和井内駅が開業。

- 1944年(昭和19年)7月20日:国鉄小本線の貨物駅として押角駅が開業。

- 1947年(昭和22年)9月16日:カスリーン台風が東北地方を襲い、三陸は大きな被害を出す。国鉄山田線は茂市-蟇目間と平津戸-松草間が不通となる。

- 1948年(昭和23年)9月17日頃:アイオン台風が東北地方を襲い、前年の台風被害からの復旧途上にあった三陸は重ねて被害を受ける。国鉄山田線は松草-蟇目間も不通となり、復旧工事がなされなかったその後の6年間は江戸中期以前と変わらない「陸の孤島」と化した。

- 1950年(昭和25年)6月:太平洋戦争の終戦間際に焼失していた魹ヶ埼灯台が再建される。

- 1951年(昭和26年)1月19日:宮古港が重要港湾に指定される[5]。

- 1953年(昭和28年)5月18日:旧・閉伊街道が県道から二級国道106号宮古盛岡線に昇格。

- 1954年(昭和29年)4月5日:浄土ヶ浜が岩手県指定名勝(第1号)となる[8]。

- 1955年(昭和30年)5月2日:浄土ヶ浜を中心として、北は下閉伊郡普代村から南は釜石市に到る三陸海岸地域が国立公園に指定される(陸中海岸国立公園)[9]。

- 1958年(昭和33年):旧・田老町で、巨大防潮堤(堤高10m超。のち「田老万里の長城」と雅称される)の1期工事が竣工。

- 1960年(昭和35年)5月24日未明:チリ地震に伴って発生した津波の襲来を受けるも、田老の防潮堤が被害を最小限に食い止め、人的被害は皆無。これにより、防災の分野で国際的知名度を高める。

- 1961年(昭和36年)12月20日:国鉄山田線で花原市駅が開業。

- 1964年(昭和39年):早池峰山が日本百名山の一つに選定されている。

- 1965年(昭和40年)4月1日:二級国道106号が国道106号に昇格。国道45号が市域で開通(同時に全線開通)。

- 1966年(昭和41年)4月1日:旧・宮古市が青森県の黒石市と姉妹都市提携。

- 1966年(昭和41年)10月1日:国鉄小本線で中里駅開業。

- 1972年(昭和47年)2月27日:国鉄宮古線(のち、三陸鉄道北リアス線に移管)の駅として一の渡駅・佐羽根駅・田老駅が開業。

- 1982年(昭和57年):旧・田老町で、この頃までに海抜10m・総延長2,433mの巨大防潮堤(田老の防潮堤、別称:田老万里の長城)が完成する。

- 1984年(昭和59年)4月1日:三陸鉄道北リアス線の開業に伴い、摂待駅が開業。

- 1986年(昭和61年)10月1日:旧・田老町が岩手県の旧・松尾村(現・八幡平市松尾)と姉妹都市提携。

- 1987年(昭和62年)1月10日:浄土ヶ浜に見る白砂青松の景観が日本の白砂青松100選の一つに選定される。

- 1987年(昭和62年)3月:国道106号で道の駅区界高原が登録開業。

- 1992年(平成4年)7月4日- 9月15日:地方博覧会「JAPAN EXPO」の第2回として「三陸・海の博覧会」を釜石市および山田町と共同開催する[10]。

- 1992年(平成4年)8月7日:旧・新里村(現・宮古市新里)がフィリピン共和国ベンゲット州のラ・トリニダッド市 (en) と友好交流都市提携。

- 1993年(平成5年)10月26日:旧・宮古市が中華人民共和国山東省の烟台市と友好協力都市提携。

- 1995年(平成7年)4月:国道45号で道の駅たろうが登録開業。

- 1996年(平成8年)2月6日:旧・宮古市が沖縄県宮古郡の多良間村と姉妹市村提携。

- 1996年(平成8年):浄土ヶ浜が「日本の渚百選」の一つに選定される。

- 1999年(平成11年)9月:東京都品川区上大崎で1996年から毎年9月に開催されている「目黒のさんま祭り」に、第4回に当たるこの年以降、宮古市が、水揚げされたサンマ数千匹の無償提供を始める[11](cf.)。

- 2000年(平成12年):重茂地区にあるケヤキの大木である「重茂の大ケヤキ」が、林野庁による「森の巨人たち百選」の一つに「『森林浴の森』の木」名義で選定される。

- 2001年(平成13年)3月23日:浄土ヶ浜海水浴場が「日本の水浴場88選」(環境省)の一つに選定される。

- 2001年(平成13年)10月30日:浄土ヶ浜海水浴場が「かおり風景100選」(環境省)の一つに「浄土ヶ浜の潮のかおり」名義で選定される。

- 2002年(平成14年)10月14日(鉄道の日):宮古駅が「潮風を感じる賑わう港町の駅」名義で「東北の駅百選」の一つに選定される。

- 2003年(平成15年)2月20日:川井地区(旧・川井村)で収集された伝統的な生産用具のコレクションが、「生産・生業」の分野にて「北上山地川井村の山村生産用具コレクション」名義で国の重要有形民俗文化財に指定される[12]。

- 2003年(平成15年)3月3日:旧・田老町(現・田老地区)が「津波防災の町」を宣言する[13]。

- 2003年(平成15年)11月1日:出崎埠頭で複合施設「シートピアなあど」(広域総合交流促進施設およびタラソテラピー[海洋療法]施設)が開業する[14]。

- 2004年(平成16年)8月9日:国道106号で道の駅やまびこ館が登録開業。

- 2004年(平成16年)12月:合併して市制を施行するにあたって新たな市の名称を「宮古市」に決定した沖縄県宮古列島の5市町村に対し、岩手県宮古市が抗議する。その後の2005年(平成17年)3月、沖縄県の5市町村は新市に付ける名称を「宮古島市」に改めた。cf. 宮古列島の「宮古市」命名問題。

- 2005年(平成17年)7月18日(海の日):「シートピアなあど」を中心とする地域が「みなとオアシス」の登録地となり、「みなとオアシスみやこ」として開業[10][15]。

- 2005年(平成17年)8月10日:国道45号で道の駅みやこが登録開業[10]。

- 2006年(平成18年)3月15日:黒森神楽が国の重要無形民俗文化財に指定される。

- 2006年(平成18年):浄土ヶ浜海水浴場が快水浴場百選(海の部特選)の一つに選定される。

- 2008年(平成20年)10月1日:オランダ船籍の大型クルーズ客船「アムステルダム」が宮古港に寄港(当時で岩手県寄港史上最大)[16]。

- 2010年(平成22年)3月21日:宮古道路が開通し、宮古南インターチェンジと宮古中央インターチェンジが供用を開始する。

- 2011年(平成23年)3月11日午後2時46分:東北地方太平洋沖地震が発生し、宮古市全域が震度5(茂市地区で震度5強、川井地区・田老地区・五月町地区・長沢地区・鍬ヶ崎地区・門馬田代地区で震度5弱を観測)で被災[17][18]。さらに、この地震に伴って発生した大津波にも襲われ、沿岸部は壊滅的被害を負った[19](東日本大震災)。

- 津波の高さは地震発生から約40分後の午後3時26分頃に襲来した第2波が最大で、8.5m以上(気象庁発表)[17]。遡上高(陸を駆け上って到達した高さ)は、重茂半島にある姉吉地区が全被災地中で最も高い38.9mに達していたことが東京海洋大学教授・岡安章夫(沿岸域工学)の調査で判明し、4月15日に公表された[20][21]。海岸線より400- 450m離れた重茂半島の姉吉漁港近くの山の斜面に津波で倒された木が発見されており、斜面を駆け上がった津波の遡上高において明治三陸地震(1896年)で記録された気仙郡綾里村(現・大船渡市綾里地区。cf. 三陸町)の遡上高38.2mを日本の観測史上初めて上回った[20][21]。また、姉吉地区を流れる川の上流で津波によって海岸から流されたと見られる材木等が発見されていることから、実際の津波の到達点はさらに高い所であった可能性もある[21]。なお、田老地区の小堀内漁港近くでも遡上高37.9mが確認されており[20][21]、日本最大規模を誇った防潮堤(田老万里の長城)も破壊された[6] (a/b)。田老地区の死者・行方不明者数は5月15日の発表で200人弱[6]。

- 重茂半島にある姉吉地区では、漁港(姉吉漁港)から約800m内陸で海抜約60mの高所にある大津浪記念碑が津波から12世帯約40人の住民の命を守った。これは、「此処(ここ)より下に家を建てるな」と刻まれた先人訓に従って住民全員がそこよりも高い場所に居を構えていたからである。[22][23]

- 3月11日午後2時46分:宮古市災害対策本部、設置[17]。

- 3月11日午後2時49分:市民5,277世帯・12,842人を対象に、市が避難指示を発令(避難者数:最大時8,889人)[17]。

- 3月16日:この時点で、死者157人、行方不明者1,658人(人口のおよそ4人に1人)、避難者8,836人[24]。

- 3月23日:この時点で、死者394人、行方不明者1,301人、避難者4,063人、住家約4,500棟全半壊[25]。

- 5月17日:この時点で、死者412人、行方不明者355人、避難者1,946人、住家全壊3,669棟(内、田老地区は1,609棟と特に被害甚大)・半壊1,006棟、公共施設全壊41箇所・半壊11箇所[26]。

行政区域の変遷(市町村制施行以後)

- cf. 宮古地方の大字小字名 :“宮古の大字小字名”. みやこ百科事典@みやこわが町ミヤペディア(非公式ウェブサイト). タウン情報社. 2011年5月16日閲覧。

- 1889年(明治22年)4月1日:東閉伊郡で町村制が施行される。[注 1][注 2]

- 宮古村と浦鍬ケ崎村(うらくわがさきむら)がそれぞれ単独で町制を施行し、宮古町と鍬ケ崎町(くわがさきちょう)が成立。

- 旧制度の山口村・近内村(ちかないむら)・田代村が合併した上で村制を施行し、新生の山口村が成立。

- 旧制度の千徳村(せんとくむら)・根市村(ねいちむら)・花原市村(けばらいちむら)が合併し、新生の千徳村が成立。

- 旧制度の磯鶏村(そけいむら)・高浜村・金浜村(かねはまむら)・小山田村(こやまだむら)・八木沢村が合併し、新生の磯鶏村が成立。

- 旧制度の崎山村と崎鍬ケ崎村(さきくわがさきむら)が合併し、新生の崎山村が成立。

- 旧制度の津軽石村と赤前村(あかまえむら)が合併し、新生の津軽石村が成立。

- 旧制度の重茂村(おもえむら)と音部村(おとべむら)が合併し、新生の重茂村が成立。

- 旧制度の花輪村・老木村(ろうきむら)・田鎖村(たくさりむら)・松山村・長沢村が合併し、新生の花輪村が成立。

- 旧制度の田老村(たろうむら)・乙部村(おとべむら)・末前村(すえまえむら)・摂待村(せったいむら)が合併し、新生の田老村が成立。

- 旧制度の茂市村(もいちむら)・蟇目村(ひきめむら)・腹帯村(はらたいむら)が合併し、新生の茂市村が成立。

- 旧制度の刈屋村と和井内村(わいないむら)が合併し、新生の刈屋村が成立。

- 1889年(明治22年)4月1日:中閉伊郡で町村制が施行される。

- 1889年(明治22年)3月29日:東閉伊郡・北閉伊郡・中閉伊郡が合併し、下閉伊郡となる。

- 1824年(明治43年)4月1日:宮古町と鍬ケ崎町が合併し、新生の宮古町が成立。

- 1941年(昭和16年)2月11日:宮古町・山口村・千徳村・磯鶏村が合併した上で市制を施行し、宮古市が誕生する。

- 1955年(昭和30年)4月1日:崎山村・津軽石村・重茂村・花輪村を編入する。

- 1955年(昭和30年)7月1日:川井村、小国村、門馬村が合併し、新生の川井村が成立。

- 2005年(平成17年)6月6日:宮古市、田老町、新里村が合併した上で市制を施行し、新生の宮古市が成立。

- 2010年(平成22年)1月1日:川井村を編入する。

行政

- 現市制下の歴代市長

姉妹都市・友好都市

- 日本国内

- 黒石市(青森県) :旧・宮古市が、1966年(昭和41年)4月1日に姉妹都市提携。

- 八幡平市(岩手県) :旧・田老町が旧・松尾村と1986年(昭和61年)10月1日に姉妹都市提携。

- 多良間村(沖縄県 宮古郡) :旧・宮古市が1996年(平成8年)2月6日に姉妹市村提携。

- 日本国外

人口

宮古市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

経済

産業

古来、水産業で栄え、特産品としては、鮭、シイタケ、ワカメなどが挙げられる。

水産業

郵便

- 高浜簡易郵便局

- 田老郵便局

- 接待簡易郵便局

- 新里郵便局

- 刈屋郵便局

- 和井内郵便局

- 蟇目簡易郵便局

- 腹帯簡易郵便局

- 川井郵便局

- 門馬郵便局

- 小国郵便局

- 陸中川内郵便局

学校

短期大学

高等学校

中学校

- 宮古市立第一中学校

- 宮古市立第二中学校

- 宮古市立河南中学校

- 宮古市立宮古西中学校

- 宮古市立花輪中学校

- 宮古市立津軽石中学校

- 宮古市立重茂中学校

- 宮古市立崎山中学校

- 宮古市立田老第一中学校

- 宮古市立田老第三中学校

- 宮古市立新里中学校

- 宮古市立川井中学校

小学校

- 宮古市立宮古小学校

- 宮古市立山口小学校

- 宮古市立千徳小学校

- 宮古市立磯鶏小学校

- 宮古市立鍬ヶ崎小学校

- 宮古市立愛宕小学校

- 宮古市立花輪小学校

- 宮古市立重茂小学校

- 宮古市立千鶏小学校

- 宮古市立藤原小学校

- 宮古市立崎山小学校

- 宮古市立高浜小学校

- 宮古市立鵜磯小学校

- 宮古市立津軽石小学校

- 宮古市立赤前小学校

- 宮古市立亀岳小学校

- 宮古市立田老第一小学校

- 宮古市立田老第三小学校

- 宮古市立和井内小学校

- 宮古市立刈屋小学校

- 宮古市立茂市小学校

- 宮古市立蟇目小学校

- 宮古市立川井小学校

- 宮古市立川井西小学校

- 宮古市立小国小学校

- 宮古市立江繋小学校

- 宮古市立門馬小学校

特別支援学校

学校教育以外の施設

交通

鉄道

東日本旅客鉄道(JR東日本)

- 山田線 : 区界駅 - 松草駅 - 平津戸駅 - 川内駅 - 箱石駅 - 陸中川井駅 - 腹帯駅 - 茂市駅 - 蟇目駅 - 花原市駅 - 千徳駅 - 宮古駅 - 磯鶏駅 - 津軽石駅

- 岩泉線 : 茂市駅 - 岩手刈屋駅 - 中里駅 - 岩手和井内駅 - 押角駅

三陸鉄道

都市間バス

路線バス

道路

高速道路

地域高規格道路

一般国道

道の駅

都道府県道

主要地方道

一般県道

- 岩手県道115号茂市停車場線

- 岩手県道138号宮古停車場線

- 岩手県道142号川内停車場線

- 岩手県道143号陸中川井停車場線

- 岩手県道163号津軽石停車場線

- 岩手県道170号松草停車場線

- 岩手県道171号大川松草線

- 岩手県道177号有芸田老線

- 岩手県道200号花輪千徳線

- 岩手県道201号千徳停車場線

- 岩手県道248号浄土ヶ浜線

- 岩手県道259号崎山宮古線

- 岩手県道277号宮古港線

- 岩手県道290号宮古山田線

港湾

名所・旧跡・観光施設、等

景勝

- 陸中海岸国立公園の中心的な名勝(1955年指定)。岩手県指定名勝(第1号)(1954年指定)であり、日本の白砂青松100選(1987年)、および、かおり風景100選(環境省、2001年)の選定地[27]でもある[8]。浄土ヶ浜海水浴場については後述する。

旧跡

観光施設・多目的施設

- 海水浴場

- 展示館など

- 岩手県立水産科学館

- 宮古市北上山地民俗資料館: cf.

- 薬師塗漆工芸館

- 西塔幸子記念館

- 寄生木展示室(山口公民館)

- みなとオアシスみやこ: cf.

- シートピアなあど: cf.

- 浄土ヶ浜マリンハウス

- 浄土ヶ浜ターミナルビル

- やまびこ産直館

- 浄土ヶ浜レストハウス

他の名所・施設

- ラサ工業宮古工場構内にある、日本で2番目に高い煙突(高さ160m)。小山田地区にある標高90mの山上に建ち、煙突本体と併せて250mの高さを誇る。1939年(昭和14年)6月の操業開始以来、長らく宮古のランドマークである。

- 田老万里の長城

- 田老の防潮堤は時代を追って巨大かつ堅牢なものとなり、高さ10m[注 8]・長さ2.4kmにも及ぶに至り、中国の万里の長城になぞらえて「田老万里の長城」「田老の万里の長城」などと雅称されるようになった。海側と陸側の2重構造になっている、日本最大規模の防潮堤であったが、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災では、地震直後に20m級の津波が押し寄せたため、海側に面した堤防の半分が崩壊した。

祭り

伝統芸能

宮古を舞台とした作品

- 大いなる旅路

- 喜びも悲しみも幾歳月:ロケ地。1957年(昭和32年)製。

- トラック野郎 一番星北へ帰る:1978年(昭和53年)、東映。宮古港、浄土ヶ浜、国道106号。

- あの夏、タイムマシーンにのって:宮古市民参加自主制作映画。2005年(平成17年)製。

- こちら葛飾区亀有公園前派出所:第8巻収録。アドリブ旅行シリーズ。1978年(昭和53年)。

出身著名人

- 江戸時代

- 牧庵鞭牛 - 僧土、木技術者

- 明治

- 大正

- 吉田タキノ - 児童文学作家

- 昭和

- 玉澤徳一郎 - 政治家

- 本田竹広 - ジャズピアニスト

- 藤原敏男 - キックボクサー

- 茂市久美子 - 児童文学作家

- 柏葉幸子 - 児童文学作家

- 中村貴之 - ミュージシャン(NSP)

- 日蔭暢年 - 柔道家

- 久保田茂 - アナウンサー(NHK)

- 菊池清麿 - 伝記作家

- 伊藤奏子 - ヴァイオリニスト

- 高橋裕二 - アナウンサー(岩手めんこいテレビ)

- 天野こころ - AV女優

- 金澤未咲 - 演歌歌手

- 愛彩(浅田りょう) - グラビアアイドル

- お船chan - 元女子プロレスラー

- 卯月妙子 - 漫画家

- 坂下敬 - 実業家、プロレスラー

- 佐香厚子 - 漫画家

- 星野夏澄 - モデルナレーター

- LIKKLE MAI - 歌手

- 韓永大 - 美術史研究家

- 宮錦浩 - 大相撲力士

- 中洞正 - 農業経営者

- 三浦徳松 - 物理学者

その他の関連事象

- 義経北行伝説

- 三陸沿岸では古来、源義経の末路について、「平泉にて自刃したのは臣下の将であって、義経自身は逃げ延び、沿岸を北上していった」と語り継がれてきた[31](cf. 源義経#不死伝説)。岩手県から青森県の沿岸にはこの言い伝えを残す寺社が多く存在し、史実はどうあれ、郷土史研究家の好奇心をくすぐる格好の材料となっている。

- 目黒のさんま祭り

- 宮古市は、東京都品川区上大崎で1996年(平成8年)以来毎年9月開催される「目黒のさんま祭り」に、第4回に当たる1999年(平成11年)以降、水揚げされたサンマ数千匹を無償提供している[11](2007年は5千匹[32]、2008年は6千匹[33]、2009年・2010年は7千匹[34][35])。

- 宮古列島の「宮古市」命名問題

- 2004年(平成16年)12月、沖縄県宮古列島の5市町村が合併する際に合併協議会では新たな市の名称を「宮古市」に決めたが、これを受けて岩手県の宮古市は同じ市名が存在すると混乱する点と事前に岩手県の宮古市への照会が無かったことから猛反発し、宮古列島の協議会に抗議した。その後、宮古列島では住民アンケートの結果、「宮古島市」を希望する意見が多かったため、協議会は「宮古島市」を採用した。cf. 宮古島市#合併の経緯。

- 市外局番:市内全域で0193。

脚注

- ^ “宮古市(岩手県)の住所・地名の読み仮名”. 市町村.com. 2011年5月14日閲覧。

- ^ “川井村(下閉伊郡)(岩手県)の住所・地名の読み仮名”. 市町村.com. 2011年5月14日閲覧。

- ^ “漁港マップ”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2008年1月4日). 2011年5月20日閲覧。

- ^ “小堀内漁港”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2008年1月4日). 2011年5月20日閲覧。

- ^ “田老漁港”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2008年1月4日). 2011年5月20日閲覧。

- ^ “姉吉漁港”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2008年1月4日). 2011年5月20日閲覧。

- ^ “宮古街道”. いわての街道. 個人. 2011年5月20日閲覧。

- ^ 堤防そのものが10mではなく、海抜10m以上という意味である。

出典

- ^ “03 岩手県 - 合併及び境界確定等による市区町村の面積”. (公式ウェブサイト). 国土地理院. 2011年5月14日閲覧。

- ^ a b c “由緒記”. (公式ウェブサイト). 横山八幡宮. 2011年5月14日閲覧。

- ^ “戊辰戦争・宮古港海戦”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2010年10月17日). 2011年5月15日閲覧。

- ^ a b “国指定史跡 崎山貝塚”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2010年4月5日). 2011年5月14日閲覧。

- ^ a b c d e “宮古港について 歴史 (1/2)”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2008年1月4日). 2011年5月18日閲覧。

- ^ a b c d “検証・大震災:砕かれた巨大防潮堤 (1) 高さ10メートル「長城」あっけなく”. 毎日jp (毎日新聞社). (2011年5月15日) 2011年5月15日閲覧。

- ^ 図典 日本の市町村章 p32

- ^ a b c “浄土ヶ浜”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2011年1月5日). 2011年5月15日閲覧。

- ^ “陸中海岸国立公園の概要”. 生物多様性情報システム(公式ウェブサイト). 環境省. 2011年5月14日閲覧。

- ^ a b c “宮古港について 歴史 (2/2)”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2008年1月4日). 2011年5月18日閲覧。

- ^ a b “「目黒のさんま祭り」の公式ホームページ”. (公式ウェブサイト). 目黒駅前商店街振興組合 (2010年8月). 2011年5月14日閲覧。

- ^ “国指定重要有形民俗文化財「北上山地川井村の山村生産用具コレクション」”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2010年4月30日). 2011年5月14日閲覧。

- ^ “検証・大震災:砕かれた巨大防潮堤(8止)伝承 祖母の行動に教えの重み知る”. 毎日jp (毎日新聞社). (2011年5月15日) 2011年5月15日閲覧。

- ^ “シートピアなあど(広域総合交流促進施設)”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2010年10月17日). 2011年5月18日閲覧。

- ^ “トピックス/2005(2/2)”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2008年1月4日). 2011年5月18日閲覧。

- ^ “トピックス/2008”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2009年3月12日). 2011年5月18日閲覧。

- ^ a b c d “震災の状況と体制”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2011年4月18日). 2011年5月18日閲覧。

- ^ “震度データベース検索”. (公式ウェブサイト). 気象庁 (2011年3月10日). 2011年4月13日閲覧。

- ^ “信じていた強固な防潮堤粉々に 津波防災の岩手・宮古市”. MSN産経ニュース(ウェブサイト). 産業経済新聞社 (2011年3月18日). 2011年4月12日閲覧。

- ^ a b c “大震災の津波、宮古で38.9m…明治三陸上回る”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2011年4月15日) 2011年4月15日閲覧。

- ^ a b c d “東日本大震災:津波38.9メートル 宮古・姉吉地区”. 毎日jp (毎日新聞社). (2011年4月15日) 2011年4月15日閲覧。

- ^ “此処より下に家建てるな…先人の石碑、集落救う”. YOMIURI ONLINE. 読売新聞社 (2011年3月30日). 2011年4月12日閲覧。

- ^ “ここより下に家を建てるな 宮古、集落守った石碑”. 岩手日報ウェブニュース. 岩手日報社 (2011年4月3日). 2011年4月12日閲覧。

- ^ “津波、10メートルの防潮堤越える…岩手県宮古・田老地区”. MSN産経ニュース(ウェブサイト) (産業経済新聞社). (2011年3月16日) 2011年5月15日閲覧。

- ^ “東日本大震災 図説集”. 毎日jp (毎日新聞社). (2011年4月10日) 2011年5月15日閲覧。:被災状況全図。

- ^ “被害状況”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2011年5月17日). 2011年5月18日閲覧。

- ^ “日本のかおり風景100選”. (公式ウェブサイト). 環境省. 2011年5月15日閲覧。

- ^ “浄土ヶ浜海水浴場”. 快水浴場百選(公式ウェブサイト). 環境省. 2011年5月15日閲覧。

- ^ “黒森神楽”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2010年4月14日). 2011年5月14日閲覧。

- ^ “国指定文化財等データベース”. (公式ウェブサイト). 文化庁. 2011年5月14日閲覧。

- ^ “義経北行伝説”. (公式ウェブサイト). 宮古市 (2010年10月17日). 2011年5月15日閲覧。

- ^ “目黒のさんま祭り”. (公式ウェブサイト). 品川区 (2007年9月10日). 2011年5月15日閲覧。

- ^ “第13回目黒のさんま祭り”. (公式ウェブサイト). 品川区 (2008年9月9日). 2011年5月15日閲覧。

- ^ “目黒のさんま祭りに例年の倍の2万人超”. (公式ウェブサイト). 品川区 (2009年9月6日). 2011年5月15日閲覧。

- ^ “目黒のさんま祭り 元気に開催!”. (公式ウェブサイト). 品川区 (2010年9月6日). 2011年5月15日閲覧。

関連項目

外部リンク

- “みやこ百科事典wiki”. (非公式ウェブサイト). 2011年5月6日閲覧。

- “県内各市町村”. (公式ウェブサイト). 岩手県. 2011年5月6日閲覧。岩手県の市町村全図。

- 国土地理院、地形図閲覧システム

- “ウォッちず 地図閲覧サービス”. (公式ウェブサイト). 国土地理院. 2011年5月6日閲覧。

- “地形図閲覧システム 2万5千分1地形図名:宮古(盛岡)”. 国土地理院. 2011年5月6日閲覧。