Laringe

La laringe è un organo che costituisce il primo tratto delle vie aeree inferiori, che protegge durante la deglutizione, ed inoltre, tramite la vibrazione delle corde vocali, è la sede dell'organo della fonazione.

Anatomia

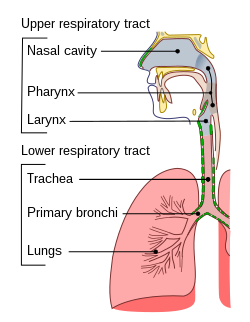

La laringe è un tratto delle vie aeree inferiori continuo superiormente con la laringofaringe e tramite questa con l'orofaringe e la cavità orale ed inferiormente con la trachea. Il suo limite superiore è costituito dalla superficie inferiore dell'epiglottide, mentre il suo limite inferiore è il margine superiore della prima cartilagine tracheale. Rispetto alla colonna vertebrale si estende da C3 a C6 e nelle donne tende ad essere leggermente più alta rispetto agli uomini, ma la laringe degli uomini è più voluminosa dando origine alla caratteristica prominenza che viene definita pomo d'Adamo, seppur questa possa risultare sporgente più raramente anche nel sesso femminile. La laringe è collocata anteriormente alla laringofaringe nella porzione superiore e all'esofago in quella inferiore e, data la sua posizione, è facilmente palpabile nel collo. Strutturalmente è un complesso di cartilagini, membrane fibrose, legamenti e muscoli.

Cartilagini

Lo scheletro della laringe è formato esclusivamente da cartilagine, seppure l'osso joide fornisca un sito di inserzione di alcune membrane e legamenti. Le cartilagini impari e mediane della laringe sono la cartilagine tiroidea, la cartilagine cricoidea e l'epiglottide, mentre le cartilagini pari sono le artinoidee, le cuneiformi, le corniculate e le triticee. Le cartilagini della laringe sono formate sia da cartilagine ialina (tiroidea, cricoidea e aritenoidee) che da fibrocartilagine (epiglottide, cuneiformi, corniculate e triticee). Progressivamente, col passare degli anni, tendono a calcificare.

- L' epiglottide è una lamina costituita da fibrocartilagine elastica. La sua forma ricorda quella di una foglia che inferiormente in vivo presenta un processo stretto e allungato, il picciolo dell'epiglottide. La superficie superiore è concava e guarda verso la radice della lingua, mentre la superficie inferiore è convessa e guarda verso l'adito della laringe che viene di norma considerato parte della laringofaringe. Dal picciolo, sulla superficie posteriore dell'epiglottide, si continua una cresta mediana, il tubercolo, che risale sino alla porzione superiore di questa faccia, senza mai raggiungere il margine superiore, ai suoi lati si formano quindi due depressioni. Il picciolo dell'epiglottide è fissato tramite il legamento tiroepiglottico alla faccia posteriore della cartilagine tiroidea inferiormente all'incisura tiroidea, ed è la porzione più anteriore della lamina, da esso l'epiglottide risale postero-superiormente sino al suo margine superiore che invece è leggermente ricurvo anteriormente, verso la radice della lingua. La cartilagine dell'epiglottide appare perforata, attraverso i fori passano rami del nervo laringeo interno, ma essi sono soprattutto sede di piccole ghiandole mucose. Anteriormente all'epiglottide vi sono l'osso joide e la membrana tirojoidea da cui è separata da tessuto adiposo che riempe lo spazio pre-epiglottico. In vivo la faccia inferiore dell'epiglottide è ricoperta da una mucosa costituita da epitelio respiratorio e connessa posteriormente alle cartilagini aritenoidee dalle due pieghe ariepiglottiche, che contengono il muscolo ariepiglottico. Si distinguono inoltre due piccole protuberanze su ciascun lato, la superiore è il tubercolo cuneiforme originato dalle cartilagini cuneiformi, mentre la inferiore è il tubercolo corniculato, originato anch'esso dalle omonime cartilagini, collocate superiormente alle cartilagini aritenoidee. Sulla superficie faringea della lingua la mucosa, costituita da epitelio stratificato non cheratinizzato forma le tre pieghe glossoepiglottiche, due laterali ed una mediana; tra la piega mediana e ciascuna delle due pieghe laterali si viene a formare una depressione detta vallecola. L'epiglottide è connessa all'osso joide per mezzo del legamento joepiglottico, di forma triangolare, che si inserisce sulla parte inferiore linea glossoepiglottica mediana e sulla faccia posteriore del corpo dell'osso joide. La funzione dell'epiglottide è quella di aiutare a direzionare il cibo verso la laringofaringe e non verso l'adito laringeo, di conseguenza nell'atto della deglutizione i muscoli ariepiglottici si contraggono facendo piegare l'epiglottide posteriormente (aiutati anche dai muscoli della base della lingua), in questo modo l'epiglottide chiude l'adito laringeo permettendo al cibo di passare solo nella faringe.

- La cartilagine tiroidea è la più voluminosa della laringe. E' costituita da due lamine quadrangolari dirette postero-lateralmente che si fondono in parte anteriormente costituendo la prominenza laringea, cioè il pomo d'Adamo. La prominenza laringea è più larga inferiormente e si fa più sottile procedendo superiormente. Il margine superiore delle due cartilagini quadrangolari forma un incavo a "V" proprio sopra la prominenza laringea, è l'incisura tiroidea. I margini laterali delle lamine quadrangolari sulla faccia posteriore della cartilagine tiroidea sono come detto divergenti e formano due corni, uno superiore più lungo ed uno inferiore più breve. Gli apici di entrambi i corni piegano antero-medialmente, il corno superiore si dirige posteriormente, superiormente e medialmente, quello inferiore si dirige inferiormente, anteriormente e medialmente. Sulla faccia laterale delle lamine è possibile distinguere una cresta, la linea obliqua, che scende antero-inferiormente dal tubercolo tiroideo superiore, posto appena anteriormente al corno superiore, sino al tubercolo tiroideo inferiore, posto anteriormente al corno inferiore. Sulla liscia superficie posteriore della cartilagine tiroidea e sulla linea obliqua si inseriscono la maggior parte dei legamenti e dei muscoli della laringe, così come le corde vocali false e le corde vocali vere. La cartilagine tiroidea è connessa all'epiglottide tramite il legamento tiroepiglottico che si inserisce sulla sua faccia posteriore presso la linea mediana, è unita all'osso joide mediante la membrana tirojoidea e il legamento tiroideo mediano ed è connessa con la sottostante cartilagine cricoidea tramite la membrana cricotiroidea. L'angolo con cui si fondono le due lamine quadrangolari della cartilagine tiroidea determina in buona parte la gravità della voce e la prominenza tiroidea, che è maggiore nei maschi, dove quest'angolo è minore e si avvicina ai 90°.

- La cartilagine cricoidea è la più inferiore della laringe. Ha una forma complessa assimilabile ad una piramide e in essa vengono generalmente distinte due porzioni, un arco ed una lamina. L'arco cricoideo forma un anello completo sulla superficie antero-superiore della cartilagine cricoidea; posteriormente presenta due faccette ovalari per l'articolazione con le cartilagini aritenoidee. La lamina cricoidea è quadrangolare, collocata posteriormente all'arco, sulla sua superficie laterale presenta una piccola faccetta generalmente tondeggiante per l'articolazione con la cartilagine tiroidea, tuttavia tale faccetta non è sempre presente. Sulla faccia posteriore della lamina si distinguono una larga cresta mediana che origina ai suoi fianchi due depressioni in cui si inserisce il muscolo cricoaritenoideo posteriore, mentre sulla cresta mediana si inseriscono fibre longitudinali dell'esofago. Il margine inferiore della cartilagine cricoidea è irregolare ma può essere considerato orizzontale ed è unito con la prima cartilagine tracheale mediante il legamento cricotracheale. La cartilagine cricoidea è unita alla cartilagine tiroidea principalmente attraverso la membrana cricotiroidea e solo secondariamente mediante l'articolazione sinoviale cricotiroidea (con il corno inferiore dell'omonima cartilagine) che presenta una capsula.

- Le cartilagini aritenoidee sono due cartilagini piramidali che si articolano con le faccette del margine superiore dell'arco della cartilagine cricoidea. Ciascuna presenta tre facce, una base e un processo vocale. La faccia posteriore, liscia, è occupata dal muscolo aritenoideo traverso, quella antero-laterale è ruvida e presenta una cresta che si conclude nel processo vocale. Tale cresta separa due fossette, una superiore triangolare dove si inserisce il legamento vestibolare ed una inferiore allungata dove si inserisce il muscolo vocale e il muscolo cricoaritenoideo laterale. La faccia mediale è liscia e concorre a formare la rima della glottide. La base si articola con le faccette della cartilagine cricoidea. Il processo vocale è una prominenza spinosa diretta in vivo inferiormente, medialmente ed anteriormente, verso l'anello della cartilagine cricoidea. Ciascuna cartilagine aritenoidea si articola superiormente con una cartilagine corniculata ed in vivo questa è coperta da mucosa e forma il tubercolo corniculato.

- Le cartilagini corniculate sono due piccole spine cartilaginee coniche e ricurve costituite da fibrocartilagine elastica che si articolano tramite la loro base con la porzione superiore delle cartilagini aritenoidee per mezzo di una piccola capsula articolare fibrosa. Sono dirette medialmente e il loro apice guarda anteriormente. In vivo sono coperte da mucosa e determinano il tubercolo corniculato.

- Le cartilagini cuneiformi sono due piccole strutture allungate di fibrocartilagine elastica contenute nelle pieghe ariepiglottiche e responsabili della prominenza nota come tubercolo cuneiforme.

- Le cartilagini triticee sono noduli di fibrocartilagine elastica contenute all'interno della membrana tirojoidea, a metà strada tra il corno superiore della cartilagine tiroidea e il grande corno dell'osso joide.

Articolazioni

Nella laringe sono presenti tre articolazioni diverse, una fra la cartilagine tiroidea e la cricoidea (articolazione cricotiroidea), una tra la cricoidea e ciascuna cartilagine aritenoidee (articolazione cricoaritenoidea) ed infine una molto piccola tra ciascuna cartilagine aritenoidee e una cartilagine corniculata (articolazione aricorniculata).

- L' articolazione cricotiroidea è un'articolazione sinoviale che presenta quali superfici articolari i corni inferiori della cartilagine tiroidea e le piccole faccette articolari tondeggianti poste sulla parete laterale della lamina cricoidea. Le superfici articolari sono ricoperte da una capsula fibrosa ad alto contenuto di fibre elastiche che si estende ben oltre la prossimità delle superfici articolari stesse. L'articolazione cricotiroidea permette la rotazione su un asse trasversale della cartilagine cricoidea rispetto alla cartilagine tiroidea, con un angolo massimo di circa 15°. Questo movimento allontana ed avvicina il margine superiore della cartilagine cricoidea al margine inferiore della cartilagine tiroidea, un movimento che ricorda la chiusura della visiera di un elmo. La cartilagine cricoidea grazie all'elasticità della capsula fibrosa può anche scivolare in diverse direzioni modificando così la tensione delle corde vocali.

- L' articolazione cricoaritenoidea è un'articolazione sinoviale tra le faccette articolari ovalari del margine posteriore dell'arco cricoideo e la base concava delle cartilagini aritenoidee. L'articolazione è circondata da una capsula articolare fibrosa e rinforzata dal legamento cricoaritenoideo posteriore. Le faccette della cartilagine cricoidea sono rivolta anteriormente, inferiormente e lateralmente. Grazie a questa articolazione le cartilagini aritenoidee possono compiere due movimenti. Primo, possono effettuare una rotazione diretta lungo l'asse maggiore delle faccette articolari, spostandosi dunque medialmente ed anteriormente oppure lateralmente e posteriormente; tale oscillazione modifica l'ampiezza della rima della glottide. Il secondo movimento è uno scivolamento lungo la porzione posteriore dell'arco cricoideo, un movimento che determina un'oscillazione antero-posteriore e dunque un avvicinamento o un allontanamento di una cartilagine aritenoidea rispetto all'altra.

- L' articolazione aricorniculata è una piccola articolazione sinoviale che si instaura tra le superficie superiore delle cartilagini aritenoidee e la base delle cartilagini corniculate.

Legamenti e Membrane

Le strutture cartilaginee della laringe sono tra loro interconnesse e unite alle strutture prossime alla laringe da membrane e legamenti fibroelastici. Si distinguono legamenti e membrane estrinseche (membrana tirojoidea, legamento joepiglottico, legamento tiroepiglottico e legamento cricotracheale) e legamenti e membrane intrinseche (membrana quadrangolare, membrana cricotiroidea e cono elastico).

Estrinseci

- La membrana tirojoidea è la più ampia lamina fibroelastica della laringe. Di forma quadrangolare, si inserisce superiormente sul margine inferiore del corpo e delle grandi corna dell'osso joide, inferiormente sul margine superiore e sulla parete posteriore della cartilagine tiroidea. La porzione mediana di questa membrana è ispessita e forma il legamento tirojoideo mediano. Un ulteriore ispessimento della membrana tirojoidea si trova nella porzione che interconnette il corno superiore della cartilagine tiroidea con il piccolo corno dell'osso joide; tale ispessimento è chiamato legamento tirojoideo laterale e a circa metà della sua estensione contiene di norma una cartilagine triticea. Del tessuto adiposo separa la membrana tirojoidea dall'epiglottide, ma essa è anche in rapporto con il muscolo omojoideo e con il muscolo tirojoideo.

- Il legamento joepiglotticoè un legamento triangolare che si inserisce sulla superficie linguale dell'epiglottide in corrispondenza della sua cresta mediana e si inserisce posteriormente al corpo dell'osso joidea. Ricoperto da mucosa, forma la piega glossoepiglottica mediana.

- Il legamento tiroepiglottico è un legamento allungato che si inserisce sul picciolo dell'epiglottide e la connette con la faccia posteriore della cartilagine tiroidea.

- Il legamento cricotracheale è una membrana fibrosa che si inserisce sul margine inferiore della cartilagine cricoidea sino al margine superiore della prima cartilagine tracheale, interconnette la laringe con la trachea.

Intrinseci

All'interno della laringe, si trovano le corde vocali:

- due superiori (false) più sottili e quasi prive di muscolatura, che hanno funzione protettiva e non servono nella norma per la fonazione ma, se stimolate, producono un suono sordo e rauco; la fonazione di "false corde" avviene in genere per patologie della laringe.

- Le corde vocali (vere) sono costituite da importanti fasci muscolari, i muscoli vocali, o tiro-aritenoidei interni, rivestiti da una mucosa pavimentata non cheratinizzata appoggiata su uno strato sottomucoso denso, lo "spazio di Rejnke", e proprio grazie a questa struttura hanno funzione fonatoria. Le corde vocali vere delimitano uno spazio virtuale, chiamato glottide, attraverso cui avviene il passaggio dell'aria in trachea.

Patologia

Alla laringe sono associate alcune importanti patologie.

Miopatie delle corde vocali

Si tratta di una infiammazione cronica che interessa in particolare la mucosa e la muscolatura della laringe (soprattutto quella delle corde vocali).

Laringiti acute

Rivestono particolare evidenza la laringite acuta catarrale e la laringite ipoglottica. Sono causate da virus associati a batteri (pneumococco, Haemophilus influenzae, et al.) e rappresentano la complicazione di altre patologie che colpiscono le prime vie aeree (riniti, adenoiditi, tonsilliti, influenza). In particolare la laringite ipoglottica acuta dell'infanzia, su base infettiva, e l'edema laringeo acuto, su base allergica, possono costituire un'emergenza medica importante, in quanto per l'edema della mucosa si chiude lo spazio respiratorio al di sotto delle corde vocali vere, la cosiddetta ipoglottide, o a livello delle stesse, per cui in caso di fallimento della terapia medica si dovrà procedere all'intubazione od alla tracheotomia.

Laringiti croniche

La più conosciuta è l'edema di Reinke (o laringite cronica da fumo); è una malattia che colpisce quasi esclusivamente i fumatori, causando un ispessimento delle corde vocali per l'edema dello spazio di Rejnke. L'edema di Reinke provoca una graduale modificazione del timbro della voce, che si fa viepiù profonda, e nelle forme più gravi, arriva gradualmente ad ostruire lo spazio respiratorio a livello della glottide, causando dispnea. In questi casi l'astensione dal fumo di sigaretta non provoca la regressione dell' edema di Rejnke, per cui in caso di ostruzione respiratoria si deve procedere ad un intervento chirurgico di decorticazione delle corde vocali vere, o cordectomia di I tipo.

Paralisi laringee

La laringe è innervata dai nervi laringei superiore (motore e sensitivo), ed inferiore, altresì detto nervo ricorrente (motore) per il suo particolare decorso, in quanto origina dal nervo vago nel collo, per poi discendere nel mediastino, circondare a sinistra l'arco aortico, a destra l'arteria succlavia, e poi risalire nel collo. Ciò rende conto anche delle particolari modalità di insorgenza di alcune paralisi laringee. Infatti queste possono essere anche distinte in centrali, cioè legate ad un danno del sistema nervoso centrale, o periferiche, cioè da danno dei nervi laringei. Le periferiche possono esser causate sia da virus che da agenti tossici, ma soprattutto da compressione dei nervi periferici da parte di lifonodi metastatici o infiammatori, patologie neoplastiche degli organi mediastinici e del collo, o anche aneurismi dell'arco aortico e fibrillazione atriale cronica. In alcuni casi si possono avere paralisi iatrogene in seguito ad interventi chirurgici sugli organi del collo e del mediastino.

Neoformazioni benigne

I noduli vocali sono piccole neoformazioni benigne che colpiscono le corde vocali vere in seguito ad abuso vocale. Si tratta di un ispessimento che colpisce esclusivamente l'epitelio di rivestimento delle stesse. Visto il carattere funzionale della patogenesi dei noduli vocali, c'è precipua indicazione per la terapia fonologopedica. Raramente si presenta la necessità dell'asportazione chirurgica. I polipi vocali sono sempre neoformazioni benigne che, a differenza dei noduli, interessano sia la mucosa che la sottomucosa, avendo talora aspetto angiomatoso. Non presentano caratteri di malignità. La terapia elettiva è chirurgica. La sintomatologia delle neoformazioni benigne della laringe, è spesso rappresentata dalla disfonia (alterazione del timbro e del tono della voce), che può però essere un sintomo dei tumori maligni in fase iniziale.

Tumori maligni

Spesso i carcinomi laringei sono preceduti da alterazioni benigne dell'epitelio di rivestimento, ovvero da leucoplachie, (lesioni biancastre rilevate sulla mucosa laringea), o eritroplachie (lesioni mucose rossastra), che possono espandersi fino a dare una pachidermia (aspetto leucoplasico/eritroplasico/iperplastico diffuso della laringe). Spesso la distinzione tra lesione benigna o maligna (carcinoma in situ e carcinoma micro-invasivo) è possibile solo dal punto di vista istologico. La sintomatologia delle neoformazioni della laringe, e dei tumori maligni in fase iniziale è spesso rappresentata da un sintomo comune precoce: la disfonia (alterazione del timbro e del tono della voce), un sintomo molto importante e che non va mai sottovalutato. La progressione dei tumori maligni porterà invariabilmente disfagia e dispnea. Gli uomini tra i 40 e i 60 anni sono i soggetti più a rischio del tumore alla laringe. Particolarmente esposti sono i fumatori. I tumori più frequenti sono i carcinomi, che derivano dall'epitelio di rivestimento, ma si possono avere anche linfomi o sarcomi a localizzazione laringea.

Malformazioni congenite

Per malformazioni congenite si intendono tutte quelle patologie presenti dalla nascita.

Voci correlate

Altri progetti

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su laringe