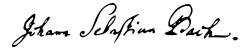

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(Johann Sebastian Bach, 1685年3月31日(ユリウス暦1685年3月21日) - 1750年7月28日)は、18世紀に活動したドイツの作曲家・器楽演奏家である。特に鍵盤楽器の演奏においては高名で、当時から即興演奏の大家として知られていた。西洋音楽史上における存在の大きさから、「音楽の父」と称されることもある。ベートーヴェン、ブラームスとともに“ドイツ三大B”と呼ばれる。

| ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | |

|---|---|

肖像画 (1746) | |

| 基本情報 | |

| 出生名 | Johann Sebastian Bach |

| 生誕 | 1685年3月31日(ユリウス暦1685年3月21日) |

| 出身地 |

|

| 死没 |

1750年7月28日(満65歳没) |

| ジャンル | バロック音楽 |

| 職業 | 作曲家、オルガニスト |

| 担当楽器 | ピアノ、ヴァイオリン、ハープシコード、オルガン |

バッハ一族は音楽家の家系で、その他のバッハとの混乱を避けるためにJ.S.バッハと略記することがある。また、バッハ家でもっとも偉大であるという意味で大バッハという呼び名も古くから使われる。

バッハ家

バッハ家は、ドイツ中部テューリンゲン地方で代々音楽を職業とした一族だった。 約2世紀半の間にバッハ家が輩出した音楽家は約60人に達した。

生涯

アイゼナハの町楽師ヨハン・アンブロジウスの末子として生まれた。バッハが9歳の時に母が死去、10歳の時に父が死去し、オールドルフの兄ヨハン・クリストフの家に引き取られて勉学に励んだ。1700年にリューネブルクに移り、修道院付属学校の給費生として生活した。

1703年にヴァイマルの宮廷楽団に就職した。彼はヴァイオリンを担当したが、ヨハン・エフラーの代役でオルガン演奏もこなした[1]。同年、アルンシュタットの新教会(現在はバッハ教会と呼ばれる)に新しいオルガンが設置された。その試奏者に選ばれたバッハは優れた演奏を披露し、そのまま同教会のオルガニストに採用され、演奏の他に聖歌隊の指導も任された[1]。

1705年10月、バッハは4週間の休暇を取り、リューベックへと旅行した。アルンシュタットからリューベックまでの約400kmを彼は徒歩で向かったと言われる。そして当地の聖マリア教会のオルガニストを務めるディートリヒ・ブクステフーデの演奏に学んだ。68歳のブクステフーデもバッハの才能を買い、彼の娘マリア・マルグレータとの結婚を条件に後継者になるよう持ちかけた。聖マリア教会のオルガニストの地位は若いバッハにとって破格だったが、彼はブクステフーデの申し出を辞退した[1]。マルグレータはバッハより10歳も年上の約30歳であり、2年前にもゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルとヨハン・マッテゾンが付帯条件を聞いて後任を辞退している[1]。

バッハがアルンシュタットに戻ったのは1706年1月末で、4週間の休暇に対し3ヶ月以上も留守にしていた。オルガン演奏の代役は従弟のヨハン・エルンスト・バッハに頼んでいたが、聖職会議は彼を叱責した。会議はさらに、演奏時にブクステフーデから受けた影響であろう「耳慣れない」音を出す事や、聖歌隊に対する指導の不備を糾弾した[1]。その後11月にはまた聖職会議に呼ばれ、合唱隊の中に見知らぬ娘を入れて歌わせたという事も非難された。この娘は後に最初の妻となる遠戚でひとつ歳上のマリア・バルバラであったとも考えられる[1]。

その頃、すでにバッハの能力は高く評価されていた。1706年12月にミュールハウゼンのオルガン奏者ヨハン・ゲオルク・アーレが亡くなり、後任の募集が行われた。ミュールハウゼンはマリア・バルバラの親戚が市参事会員であった縁もあり、バッハは応募し合格した[1]。1707年6月に移り住んだバッハは、ミュールハウゼンの聖ブラジウス教会オルガニストに招かれた。その報酬はアルンシュタット時代とさほど変わらないが、それでも高額であった[1]。同じ年、マリア・バルバラと結婚。2人の間に生まれた7人の子供のうち、フリーデマンとエマヌエルは高名な音楽家になった。

1708年、再びヴァイマルに移って宮廷オルガニストとなった。多くのオルガン曲はこの時期の作品である。1714年には楽師長に昇進、一月に一曲のカンタータを作曲、上演した。しかし最終的には主家のお家騒動の余波を受けて投獄された後、ヴァイマルを追放された。

1717年、ケーテンの宮廷楽長となり、恵まれた環境の中で、数多くの世俗音楽の名作を作曲した。1719年5月、ハレに帰郷し家族と共に過していたヘンデルに、そこから4マイル離れたケーテンにいたバッハが会いに訪れたが、到着した日にはヘンデルが出発した後だったため出会うことができなかった。1720年夏、領主レオポルト侯に従っての旅行中に妻が急死する不幸に見舞われ、翌年、宮廷歌手のアンナ・マクダレーナ・ヴィルケと再婚した。彼女は有能な音楽家であったと見られており、夫の仕事を助け、作品の写譜などもしている。有名な『アンナ・マクダレーナ・バッハのためのクラヴィーア曲集』は彼女のためにバッハが贈った楽譜帳で、バッハの家庭で演奏されたと思われる曲が折々に書き込まれている。アンナ・マクダレーナとの間に生まれた13人の子供のうち、末子クリスティアンは兄弟の中では音楽家として最も社会的に成功し、イングランド王妃専属の音楽家となった他、モーツァルトに大きな影響を与えた。彼らの他にも、バッハには成人した4人の息子がいるが、彼らはみな音楽家として活動した(下記)。

1723年、ライプツィヒの聖トーマス教会のカントル「トーマスカントル」に就任。同時にライプツィヒ市の音楽監督にもなり、教会音楽を中心とした幅広い創作活動を続けた。ルター派の音楽家として活動していたが、王のカトリックへの宗旨変えに応じ、宮廷作曲家の職を求めカトリックのミサ曲も作曲した。

1729年1月にはハレ滞在中のヘンデルに長男フリーデマンを派遣。ヘンデルのライプツィヒ招待を申し出たが断られた。結局、バッハはヘンデルとの面会を強く望んでいたものの、ヘンデルとの面会は生涯実現することはなかった。当時のヨーロッパにおいては、ヘンデルはバッハよりもはるかに有名であり、バッハはヘンデルの名声を強く意識していたが、ヘンデルの方はバッハをあまり意識していなかったと言われる。ただし、ゲオルク・フィリップ・テレマンやヨハン・マッテゾン、クリストフ・グラウプナーなど、バッハとヘンデルの両名と交流のあった作曲家は何名か存在している。

1736年にはザクセンの宮廷作曲家に任命された。1747年にはエマヌエルが仕えていたベルリンのフリードリヒ大王の宮廷を訪問、これは『音楽の捧げもの』が生まれるきっかけになった。

しかし1749年5月末、バッハは脳卒中で倒れた。聖トーマス教会の楽長という高い地位を妬む者たちが働きかけ、市参事会は後任にゴットロープ・ハラーを任命した。さらに以前より患っていた内障眼が悪化し視力もほとんど失っていた。だがバッハは健康を回復したためハラーの仕事はお預けとなった[2]。

翌1750年3月、イギリスの高名な眼科医ジョン・テイラーがドイツ旅行の最中ライプツィヒを訪れた。[2]。バッハは3月末と4月半ばに2度にわたって手術を受けた。手術後、テイラーは新聞記者を集めて「手術は成功し、バッハの視力は完全に回復した」と述べた[2]。しかし実際には、手術は失敗していた。テイラー帰国後にバッハを診察したライプツィヒ大学医学部教授によると、視力の回復どころか炎症など後遺症が起こり、これを抑えるための投薬などが必要になったという[2]。

2度の手術に後遺症、薬品投与などの治療は既に高齢なバッハの体力を奪い[2]、その後は病床に伏し、7月28日午後8時15分に65歳でこの世を去った。なお、後年にヘンデルも同医師による眼疾患の手術を受けたが失敗に終わっている[2]。当のテイラーは回顧録で「高名な音楽の巨匠(バッハ)の視力を完全に回復させた」と誇らしげに記している[2]。

生前のバッハは作曲家というよりもオルガンの演奏家・専門家として、また国際的に活躍した彼の息子たちの父親として知られる存在に過ぎず、彼の曲は次世代の古典派からは古臭いものと見なされたこともあり、死後は急速に忘れ去られていった。それでも鍵盤楽器の曲を中心に彼の息子たちやモーツァルト、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、リストなどといった音楽家たちによって細々と、しかし確実に受け継がれ、1829年のメンデルスゾーンによるマタイ受難曲のベルリン公演をきっかけに一般にも高く再評価されるようになった。

子ども

- ヴィルヘルム・フリーデマン (Wilhelm Friedemann、1710 - 1784) 長男。通称「ハレのバッハ」。

- カール・フィリップ・エマヌエル (Carl Philipp Emanuel または C.P.E.、1714 - 1788) 次男。通称「ベルリンのバッハ」、「ハンブルクのバッハ」。

- ゴットフリート・ハインリヒ (Gottfried Heinrich、1724 - 1763) 四男。

- ヨハン・クリストフ・フリードリヒ (Johann Christoph Friedrich、1732 - 1795) 五男。通称「ビュッケンブルクのバッハ」。

- ヨハン・クリスティアン (Johann Christian、1735 - 1782) 末子。通称「ロンドンのバッハ」。

また、架空の息子(?)も存在する。

- P. D. Q. バッハ (P. D. Q.、1807 - 1742<?>) 20世紀にアメリカの教授ピーター・シックリーがバッハの21番目の息子として捏造し、冗談音楽の作品を発表した。

子孫

作品

バッハは幅広いジャンルにわたって作曲を行い、オペラ以外のあらゆる曲種を手がけた。その様式は、通奏低音による和声の充填を基礎とした対位法的音楽という、バロック音楽に共通して見られるものであるが、特に対位法的要素を重んじる傾向は強く、当時までに存在した音楽語法を集大成し、さらにそれを極限まで洗練進化させたものである。従って、バロック時代以前に主流であった対位法的なポリフォニー音楽と古典派時代以降主流となった和声的なホモフォニー音楽という2つの音楽スタイルにまたがり、結果的には音楽史上の大きな分水嶺のような存在となっている[3]。

バッハはドイツを離れたことこそなかったが、勉強熱心で幅広い音楽を吸収した。とりわけ、古典派のソナタにも比すべき論理性と音楽性を持つフーガの巨匠として名高い。

現代においてもなお新鮮さを失うことなく、ポップスやジャズに至るまで、あらゆる分野の音楽に応用され、多くの人びとに刺激を与え続けている。

バッハの作品はシュミーダー番号(BWV、「バッハ作品目録」 Bach Werke Verzeichnis の略)によって整理されている。「バッハ作品目録」は、1950年にヴォルフガング・シュミーダーによって編纂され、バッハの全ての作品が分野別に配列されている。また1951年からドイツのヨハン・ゼバスティアン・バッハ研究所(ゲッティンゲン)で「新バッハ全集」の編纂が開始され、1953年にバッハアルヒーフ(ライプツィヒ)もこの編纂に参加するが、10年で終わると予想されていた編纂作業がドイツの東西分断などの事情で難航し2007年に「新バッハ全集」103巻が完成した。「新バッハ全集」には1100の作品が収められている。現在も作品の整理が継続中である。

管弦楽・協奏曲

器楽だけによる合奏曲では、ブランデンブルク協奏曲、管弦楽組曲、複数のヴァイオリン協奏曲、チェンバロ協奏曲などがある。特にブランデンブルク協奏曲や管弦楽組曲には、G線上のアリアのもととなる楽章など、広く親しまれている作品が多い。 なお、4台のチェンバロのための協奏曲BWV1065は、アントニオ・ヴィヴァルディの協奏曲(協奏曲集『調和の霊感』Op.3の10、4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲」の編曲である。

室内楽曲

室内楽曲作品はそれまで伴奏として扱われてきたチェンバロの右手パートを作曲することによって、旋律楽器と同等、もしくはそれを上回る重要性を与え、古典派の二重奏ソナタへの道を開いたヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ、フルートとチェンバロのためのソナタ、ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタなどは特に重要である[要出典]。なお、バッハの場合の「ソナタ」とはいわゆるバロック・ソナタ(大部分が緩・急・緩・急の4楽章からなる教会ソナタのスタイルをとる)であり、古典派以後の「ソナタ」より簡潔な形である。

器楽曲

オルガン曲

バッハの器楽曲の中でもオルガン曲は歴史的に重要である[4]。生前のバッハはオルガンの名手として著名で、その構造にも精通していた。また聴覚に優れ、教会やホールの音響効果を精緻に判別できた。そのため、各地でオルガンが新造されたり、改造された際にはたびたび楽器の鑑定に招かれ、的確なアドバイスとあわせて即興演奏をはじめとした名技を披露し、聴衆に圧倒的な印象を与えたと伝えられている。『故人略伝』が伝える有名な逸話として、1717年、ドレスデンにおいてフランスの神童と謳われたルイ・マルシャンと対戦することになった際、マルシャンはバッハの余りに卓越した演奏に恐れを為して対戦当日に逃げ出し、バッハの不戦勝となったという[5]。

バッハのオルガン作品は、コラールに基づいた「コラール編曲」と、コラールに基づかない「自由作品」(前奏曲、トッカータやフーガなど)の2つに分類される。現存する主要作品は、30曲余りの自由作品と、コラール前奏曲の4つの集成(オルガン小曲集を含む)、いくつかのコラール変奏曲である。

クラヴィーア曲

バッハの時代には、ピアノはまだ普及するにいたっておらず、彼のクラヴィーア(オルガン以外の鍵盤楽器の総称)作品は、概ねチェンバロやクラヴィコードのために書かれたものとされている。その多くはケーテンの宮廷楽長時代に何らかの起源を持ち、息子や弟子の教育に対する配慮もうかがえるものとなっている。練習曲であるが、非常に美しく、また難易度も高い[要出典]。

- 平均律クラヴィーア曲集 (Das wohltemperierte Klavier 独)(全2巻、第1巻 BWV846‐BWV869、第2巻 BWV870‐BWV893) - 長短24調による48の前奏曲とフーガ。ベートーヴェンのソナタがピアノの新約聖書と称されるが、このバッハの平均律クラヴィーア曲集はピアノの旧約聖書と称される。音楽史上もっとも重要な作品群のひとつである。

- クラヴィーア練習曲集(全4巻、第1巻「パルティータ」BWV825‐BWV830、第2巻「フランス風序曲」BWV831及び「イタリア協奏曲」BWV971、第3巻「前奏曲とフーガ変ホ長調」BWV552、コラール編曲BWV669‐689及び「デュエット」BWV802‐805、第4巻「ゴルトベルク変奏曲」BWV988) - バッハが生前に出版した鍵盤作品集。第1巻、第2巻及び第4巻は手鍵盤のための作品だが、第3巻には足鍵盤つきのオルガン曲が多く含まれている。

その他器楽曲

旋律楽器のための無伴奏作品集には無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ、無伴奏チェロ組曲の2つがある(この他、無伴奏フルートのためのパルティータが1曲ある)。これらは、それぞれの楽器の能力の限界に迫って多声的に書かれた作品群であり、それぞれの楽器の演奏者にとっては聖典的な存在となっている。特に、無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番の終曲にあたる「シャコンヌ」は人気の高い作品で、オーケストラ用やピアノ用など、19世紀以降様々な編曲が行われている。

また、バッハは当時廃れつつあったリュートにも強い関心を示し、複数の楽曲(BWV 995-1000、1006a)を残した。ただし、近年の研究では、BWV 996など幾つかの作品は、ガット弦を張った鍵盤楽器ラウテンヴェルクのために書かれたと推定されている。これらの作品は、今日、20世紀に復活したバロックリュートで弾かれるほか、クラシックギター向けの編曲作品も広く演奏されている。

声楽曲

バッハはその音楽的経歴の大部分を教会音楽家として送り、宗教的声楽曲は彼の作品群の中でも重要な位置を占める。特に、ライプツィヒ時代の初期数年間においては、毎日曜日の礼拝にあわせて年間50~60曲ほど必要となるカンタータをほぼ毎週作曲、上演するという、驚異的な活動を行った。

ちなみに、彼は、宗教曲の清書自筆譜の冒頭に「JJ」(羅:Jesu juva!=イエスよ、助けたまえ)と、最後に「SDG」(羅:Soli Deo Gloria!=ただ神のみに栄光を)と書き込むことを常としていた。

今日残されているのは、ドイツ語による約200曲の教会カンタータ(本来は5年分:約250曲で約50曲が既に紛失)、2つの受難曲(3番目のマルコ受難曲のレチタティーヴォが紛失)と3つのオラトリオ、6曲のモテット、ラテン語によるマニフィカト1曲、小ミサ曲(ルーテルミサ)4曲と大ミサ曲1曲が主要なものである(ドイツ語作品では、ルター派の伝統に立脚したコラールが音楽的な基礎となっていることが多い)。

また、それとは別に、宗教的な題材によらない約20曲の世俗カンタータもある。目的は様々で、領主への表敬、結婚式や誕生日祝い、さらにコーヒー店での演奏会用の作品と見られるもの(『コーヒー・カンタータ』、BWV.211)もある。その中にはしばしばユーモアが滲み出ており、バッハの人間性にじかに触れるかのような楽しさが感じられる[6]。なお、テクストを取り替えること(パロディと呼ばれる)によって宗教的作品に転用されたものも存在する。

- マタイ受難曲 (Matthäuspassion) BWV244

- 古今の宗教音楽の最高峰のひとつとされ、2部全68曲(曲数は新バッハ全集 (NBA) の数え方による)からなる。1727年にライプツィヒにて初演された。後世、メンデルスゾーンによって取り上げられ、バッハを一般に再認識させるきっかけとなったと言われている。

- ミサ曲 ロ短調 (MESSE in h-moll) BWV232

- ミサ曲ロ短調は「バッハ合唱曲の最高傑作」と称されている。最初の2つの部分、キリエ(Kyrie )及びグローリア(Gloria ) は1733年に、サンクトゥス (Sanctus ) が1724年に書かれ、残り大半は1747年から49年にかけて既存作品を利用しつつ作曲された。最近の研究では、バッハが最後に完成させた曲とされる。

- マニフィカト BWV243

- ミサ曲ロ短調と同様、ラテン語の歌詞によっており、明るいニ長調を主調とする作品である。深刻な音楽を好まないラテン系の諸国においては、バッハの作品として人気が高い。[要出典]

特殊作品

バッハが特に晩年になってから手がけた様々な対位法的作品群が、一般に特殊作品として分類されている。音楽の捧げものBWV1079やフーガの技法BWV1080に代表される。この2つの作品は、いずれも1つの主題に基づいて作られており、フーガあるいはカノンの様々な様式が用いられている。

このほか特殊作品として、幾つかの単独のカノンや14のカノンBWV1087がある。カノン風変奏曲「高き御空より」BWV769もここに含まれるべきであるが、楽器指定が明確であるためオルガン曲として分類されている。

その他

ベートーヴェンは、「バッハは小川でなく大海だ」と評した。(ドイツ語の“Bach”が文字通りには小川を指すことからくる駄洒落)

但し、「小川」を意味する現代ドイツ語(新高地ドイツ語)の"Bach"は音楽家"Bach"とは元々の語源が違う。ゲルマン語より古いゴート語にもさかのぼることができる語の"pah"や"pacht"という綴りが語源で、意味は流しの芸人に与える「おひねり」とか「ギャラ」を意味する。英語の"pact"が同じ語源である。バッハの祖先は元々が流しの音楽家をしていたことからも符合する。[7]

参考

- 映画 アンナ・マクダレーナ・バッハの年代記 、ダニエル・ユイレ、ジャン=マリー・ストロープ監督、1967年。(アンナ・マクダレーナ・バッハの項目を参照)

メディア

脚注

参考文献

- 渡邊學而『大作曲家の知られざる横顔』丸善〈丸善ライブラリー〉、1991年。ISBN 4-621-05018-4。

関連項目

外部リンク

- J・S・バッハの楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- バッハの音楽

- ヨハン・ゼバスティアン・バッハ ミサ曲 ロ短調 (Flash)

- ヨハン・ゼバスティアン・バッハ ゴルトベルク変奏曲 (Flash)

- マタイ受難曲 マルチメディア

Template:Link FA Template:Link FA

Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA

Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link GA Template:Link GA