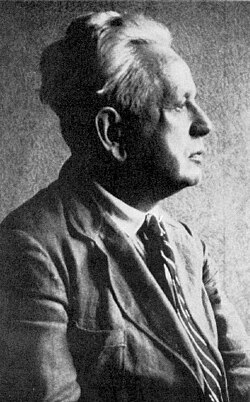

Ernst Cassirer

Ernst Cassirer (Breslavia, 28 luglio 1874 – New York, 13 aprile 1945) è stato un filosofo tedesco, successivamente naturalizzato svedese.

Nel 1906 grazie a Wilhelm Dilthey conseguì l'abilitazione all'Università di Berlino, dove fu a lungo libero docente. A causa delle sue origini ebraiche ottenne solo nel 1919 una cattedra nella neofondata Università di Amburgo, di cui divenne più tardi rettore (1929-30), e dove fu per altro supervisore delle tesi di dottorato di Leo Strauss e Joachim Ritter.

Con l'avvento del nazismo nel 1933 dovette lasciare la Germania, insegnò a Oxford dal 1933 al 1935 e fu professore a Göteborg dal 1935 al 1941. In quegli anni fu naturalizzato svedese ma, ritenendo ormai anche la neutrale Svezia poco sicura, si recò negli Stati Uniti, dove fu visiting professor nell'Università Yale, New Haven, dal 1941 al 1943 e docente alla Columbia University, New York dal 1943 fino alla morte (1945).

Dopo essere uscito dalla tradizione di Marburg del neokantismo, ha sviluppato una filosofia della cultura come teoria fondata sulla funzione dei simboli nel mito, nella scienza, nella religione, nella tecnica. Ad Amburgo ha collaborato attivamente alla biblioteca di Aby Warburg.

Il pensiero e le opere

Nel suo capolavoro Sostanza e Funzione (Substanzbegriff und Funktionsbegriff, 1910), Cassirer intende mostrare come la filosofia kantiana s'inserisca intrinsecamente nello sviluppo della scienza moderna a partire da Galileo (fino ad Einstein e Gödel), giungendo alla conclusione che l'ontologia deve lasciare il passo all' analitica dell'intelletto, cioè ad uno studio delle condizioni a priori, e perciò storiche e trascendentali, che presiedono alla formazione dell'oggetto d'indagine delle diverse scienze. Analizzando il mondo della scienza moderna, Cassirer rileva che al concetto-sostanza è andato progressivamente sostituendosi quello di funzione. Termini come energia, etere, atomo, spazio e tempo, non designano realtà concrete, ma rappresentano esclusivamente simboli per la descrizione di un contesto di possibili relazioni. Di qui nasce l'importanza del linguaggio rispetto agli altri oggetti dell'indagine epistemologica, in quanto la sua natura relazionale influenza la costituzione del mondo oggettivo.

Nell'opera Filosofia delle forme simboliche sposta le stesse riflessioni applicate sul mondo della scienza a quello dell'uomo. L'autore evidenzia che la funzione del linguaggio è molteplice: oltre ad essere uno strumento di comunicazione, fa da tramite fra l'ambito delle impressioni e quello dell'oggettivazione. Questo passaggio avviene grazie all'espressione simbolica, come afferma lui stesso:

Sul progresso del linguaggio Cassirer scrive:

Gli stessi modelli concettuali Cassirer li applica sullo studio del mito e della fenomenologia della conoscenza.

Per sintetizzare la sua definizione dell'uomo, Cassirer affermò:

Che cos'è la cultura?

Sulla relatività di Einstein

Nel 1921 Ernst Cassirer firma a Berlino la prima pubblicazione del saggio: "Zur Einsteinschen Relativitätstheorie" in cui la (all'epoca recentissima) teoria della relatività di Albert Einstein, in particolare soffermandosi su quella "generale", è posta a confronto comparativo in un'ottica epistemologica (nell'alveo della filosofia della conoscenza) con l'opera di Kant. Qui l'Autore espone e valuta quei contenuti che a proprio giudizio fanno, almeno parzialmente, coincidere la nuova concezione einsteniana cogli assunti essenziali del pensiero kantiano; con particolare attenzione alla: "Critica della ragion pura", e a qualch'altro studio kantiano dedicato alla conoscenza della natura. Ad esempio riassume un'argomentazione da Kant espressa nei "Primi principi metafisici della scienza della natura": "...Lo spazio assoluto -così dice Kant- non è in sé nulla e nessun oggetto, significa soltanto uno spazio relativo a tutti gli altri che posso sempre pensare oltre quello dato."[1] L'intento di Cassirer è dimostrare quanto la prassi scientifica, nell'impostazione einsteiniana, confermi i criteri già prefigurati idealmente da Kant per la comprensione e sistematizzazione della realtà naturale. L'importanza degli schemi con cui opera il pensiero, i soli capaci d'acquisire sinteticamente e ordinare la congerie degli eventi che possiedono carattere relativo e non assoluto. Nel testo si conferma ed esplica come tali schemi compongano l'essenziale formalismo delle leggi fisiche e siano i veri fattori che, nella variabilità empirica generale, restano costanti. Fondamentali sono le "forme" implicite nella mente, indispensabili per la misurazione di tempo e/o di spazio (inclusa l'originale loro sintesi di Hermann Minkowski); come i concetti geometrici mediante cui si distingue, determina e applica la metrica non euclidea alla relatività generale e alla sua rispettiva formulazione [2].

Cassirer, nel capitolo finale ("La Teoria della Relatività e il problema della Realtà") dà merito, all'innovativa scienza einsteiniana, l'aver portato la forma del pensiero fisico, necessaria per la conoscenza obiettiva, alla sua più chiara conclusione. In tutto il percorso del trattato egli illustra come la concezione relativistica sia importante in quanto riduca le proprietà empiriche/corporee alla loro essenzialità di relazioni, ora la "proprietà" implica soprattutto il carattere di relazione[3], fra spazi e tempi locali; con misure che cambiano a seconda dei punti osservativi (riporta il termine di Einstein "molluschi di riferimento"[4] per strumenti di misura[5]), ma varianti che vengono messi in rapporto e "comunanza" entro un unico complessivo sistema razionale. Sistema libero da supposte indimostrabili sostanze (quali l'etere), ad esempio: "...la teoria...porta questa metodica ancora un passo più avanti, liberandosi dai presupposti della visione ingenua, sensibile e materiale"[6], e descrivibile in virtù di economiche e circoscritte regole ben determinate, la cui fonte sta negli a-priori del pensiero (quelli riferiti ai concetti geometrici, nell'ultime pagine del capitolo sesto sono definiti "anticipazioni metodiche"). Il "pensiero" è qui considerato nella sua struttura oggettiva, quella dei rigorosi meccanismi che lo dirigono e inerenti a logica e matematica: quindi il più indipendente possibile dagli aspetti psicologici e soggettivi dei singoli osservatori[7].

Nel suo quinto capitolo, "I concetti di Spazio e Tempo dell'Idealismo Critico e la Teoria...", l'Autore si sofferma su differenza fra approccio fisico scientifico e quello critico filosofico; come esempio parte dalla formulazione utile a definire la distanza di due punti infinitamente prossimi ("x1, x2, x3, x4, e x1 + dx1, x2, +dx2, x3 + dx3, x4 + dx4,")[8], rilevando come tali serie, anche per la relatività, debbano già supporre in sé i concetti di continuum e di prossimità, per potervi riconoscere un senso. Senso che lo studio fisico prende per dato ma che perciò necessita di preventiva indagine critica puramente filosofica.

In sintesi, il risultato della disamina è che per la scienza empirica qualunque principio concettuale vale per il suo uso applicativo e sperimentale, riguardante i soli elementi appercepibili; ed è ripetuta l'accezione di Einstein secondo cui, per i parametri strettamente scientifici, un concetto non è considerabile neppure come esistente, cioè logicamente motivato, finché non se ne coglie l'aspetto fenomenico manifesto e provato nei casi empiricamente esaminati. Invece il filosofo indaga la definizione di quegli specifici concetti, nel modo più rigoroso possibile, a prescindere dalla loro rilevanza osservativa e misurativa materiale. Poiché essi, gnoseologicamente, sono i fattori preesistenti che presiedono all'eventuale procedimento misurativo. Come Cassirer fa notare "...la nozione di spazio e di tempo non è prodotta dalla misurazione...", ma tali nozioni sono i fondamenti che rendono possibile suddetta misurazione; per cui nella prospettiva puramente logico-filosofica non può bastare l'ammissione che "...il senso di un concetto coincida col suo uso..."[9] ma esso dev'essere valutato a prescindere delle rispettive applicazioni, proprio per poterlo poi utilizzare, in queste, con una più chiara ed efficiente cognizione. Allora il compito importante e peculiare che resta alla scienza fisica è quello di riempire ognuno di tali concetti con un contenuto significativo ai fini specifici di testarne la validità connessa alla conoscenza, rendendoli efficaci per l'indagine sulle verità della materia reale; compito da cui esula, e per il quale non è più sufficiente, la specifica analisi epistematica.

Infine, l'Autore, precisa e condensa la propria analisi asserendo:"...Lo scopo del pensiero fisico è definire e enunciare la materia della natura in modo puramente oggettivo, ma, in ciò, necessariamente enuncia contemporaneamente la legge e il principio suoi propri..." [10] Quindi con ciò egli riconosce che, essendo ogni schematizzazione conoscitiva generata inevitabilmente da dette forme originate dalla nostra mente, non ci si può astrarre da un latente antropomorfismo nemmeno in tale esplicazione scientifica; di conseguenza nel medesimo capitolo finale accenna a Wolfgang Goethe riportandone la contestuale ed esauriente riflessione:"Ogni filosofia della natura resta soltanto antropomorfismo, l'uomo, uno con sé stesso...tutto ciò che egli non è, lo trae a sé, lo fa tutt'uno con sé stesso..."[11]

Tale intenso e articolato, anche se non voluminoso, trattato (qui solo parzialmente presentato) diviso in sette capitoli, prima di venir pubblicato fu visionato direttamente da Einstein: il quale lo integrò "arricchendolo" di varie note e osservazioni; come nella rispettiva "Prefazione" rivela con gratitudine lo stesso Cassirer.

Bibliografia (parziale) delle opere

- Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, Elwert, Marburg, 1902 (trad. it., Laterza, 1986).

- Substanzbegriff und Funktionsbegriff (1910), Traduzione inglese Substance and Function nel 1923

- Kants Leben und Lehre (1918), Traduzione italiana Vita e dottrina di Kant, Firenze, La Nuova Italia, 1984.

- Zur Einsteinschen Relativitätstheorie (1921), Traduzione italiana La teoria della relatività di Einstein, Newton Compton editori, 1981.

- Philosophie der symbolischen Formen (1923–29), Traduzione inglese Philosophy of Symbolic Forms nel 1953 – 1957

- Die Philosophie der Aufklärung (1932)

- Zur Logik der Kulturwissenschaften (1942), Traduzione inglese The Logic of the Humanities nel 1961, trad. it. Sulla logica delle scienze della cultura, a cura di Michele Maggi, Firenze, La Nuova Italia, 1979

- An Essay on Man (scritto e pubblicato in inglese) (1944), Trad. it. Saggio sull'uomo. Introduzione a una filosofia della cultura, Milano 1948

- The Myth of the State (scritto e pubblicato in inglese) (postumo) (1946)

- Language and Myth, tradotto in inglese da Susanne K. Langer (1946)

Opere che trattano di Cassirer

- The Philosophy of Cassirer (scritto e pubblicato in inglese a cura di P.A. Schilpp, Evanston,1949)

- Cassirer e il problema etico nella esperienza mitica (scritto da L. Lugarini, Milano, 1967)

- Funzione, simbolo e struttura. Saggio su Ernst Cassirer (scritto da M. Lancellotti, Roma, 1974)

- L'oggettività istituzionale. Critica della cultura e critica del significare in E. Cassirer (scritto da B. Bolognini, Firenze, 1980)

- Carlo Ginzburg, Da A.Warburg a E. H. Gombrich. Note su un problema di metodo in Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Giulio Einaudi Editore, 1986, n.ed. 2000

Note

- ^ Da Cassirer: op.cit. capitolo 5 "I concetti di spazio e tempo dell'idealismo critico e la Teoria Della Relatività", pag.120 dell'ed.italiana (vedi Bibliografia delle opere).

- ^ Vedi Cassirer, cap.5 (in particolare pag.129) e cap.6 "geometria euclidea e non euclidea" di op.cit.

- ^ Vedi di questo testo di Cassirer il capitolo 3° "Il concetto filosofico di verità e la Teoria della Relatività".

- ^ Vedi in op.cit. il capitolo "Materia, Etere, Spazio".

- ^ Cioè per ogni oggetto usato per comparazioni di tempo e di spazio: come orologi e regoli. Dalla fisica precedente essi erano considerati rigidi, poiché spazio e tempo erano dati con valori assoluti e inalterabili, qualora fossero messi a confronto fra corpi distribuiti in sistemi diversi, con condizioni di velocità e massa diversi.

- ^ Da Cassirer, op.cit. cap.2 "I fondamenti empirici e concettuali della relatività", pag.81.

- ^ Va ricordato che, a quel tempo, la teoria della relatività nella sua interezza era da poco stata esposta e quindi mancava ancora d'una piena comprensione e divulgazione anche negli ambienti colti, e mancava in parte anche d'accertamento empirico e sperimentale, perciò argomentazioni che oggi possono sembrar banali allora presentavano una visione inusuale, a volte in opposizione a senso e cultura comune.

- ^ Da op.cit. "Concetti di Spazio e Tempo..." pag.123.

- ^ Citazioni estratte da op.cit. pag.125.

- ^ Op.cit.pag.157.

- ^ Op.e pag.cit.

Collegamenti esterni

Voci correlate

Altri progetti

- Wikisource contiene una pagina dedicata a Ernst Cassirer

- Wikisource contiene una pagina in lingua tedesca dedicata a Ernst Cassirer

- Wikiquote contiene citazioni di o su Ernst Cassirer

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ernst Cassirer

Collegamenti esterni

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 106965171 · ISNI (EN) 0000 0001 2146 438X · SBN CFIV010833 · BAV 495/90918 · Europeana agent/base/145629 · ULAN (EN) 500281683 · LCCN (EN) n50034385 · GND (DE) 118519522 · BNE (ES) XX1131559 (data) · BNF (FR) cb118954523 (data) · J9U (EN, HE) 987007259440505171 · NSK (HR) 000033609 · NDL (EN, JA) 00435490 · CONOR.SI (SL) 6688355 |

|---|