Lingua slovena in Italia

La lingua slovena in Italia viene principalmente parlata da una comunità autoctona residente lungo il confine orientale. Non ci sono dati recenti e certi sui parlanti in sloveno o dialetti sloveni in Italia; statistiche del 1974 attestavano gli utilizzatori dello sloveno a 61.000 persone[1] nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, raccolti nella provincia di Trieste e nelle zone orientali delle province di Gorizia e Udine. La qualifica di "dialetto sloveno" qui considerata è quella derivante dalla legislazione italiana.

Diffusione

Note storiche

La diffusione dell’uso dello sloveno in alcune zone nel Nord-est dell’Italia trova la sua origine nell’Alto Medioevo; risalgono infatti già all’VIII secolo i primi documenti storici che attestano l’arrivo, dall’area balcanico-danubiana, di gruppi di popolazioni slave ed il loro insediamento nelle zone marginali della pianura friulana e delle sponde nord-orientali del Mare Adriatico, che dopo molteplici vicende storiche sono venuti a far parte dello Stato italiano.

I primi territori abitati da sloveni ad entrare a far parte del territorio dello Stato italiano furono la Val Resia (slov. Rezija), le Valli del Torre (slov. Terska dolina) e le Valli del Natisone (slov. Nediške doline), nel 1866 a conclusione della terza guerra di indipendenza italiana.

L’assegnazione all’Italia degli altri territori ancora oggi abitati da sloveni (Val Canale, Gorizia e Trieste)[2], avvenne al termine della prima guerra mondiale in base al Trattato di Rapallo (1920)[3].

Provincia di Udine

I cittadini italiani di lingua slovena della provincia di Udine sono suddivisi in tre comunità autoctone, ognuna con specificità proprie.

La maggior parte è compresa nella Slavia friulana, dove si parlano i dialetti sloveni detti del Natisone (nadiški) e del Torre (terski). Essa comprende i comuni di Lusevera, Taipana, Pulfero, Savogna, Grimacco, Drenchia, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Stregna e le frazioni montane dei comuni di Nimis, Attimis, Faedis, Torreano e Prepotto. L’arrivo delle popolazioni slave sulle sponde del fiume Natisone iniziato già nel VII secolo è documentato dallo storico Paolo Diacono[5][6]. Gli slavi si stabilirono in queste zone già in epoca longobarda, tanto che fu proprio il potere longobardo ad accogliere i primi coloni e ad imporre il confine orientale tra popolazione romanza e slava, quasi coincidente al limite naturale esistente tra la pianura (romanza) e il territorio montuoso delle prealpi (slavo)[7].

Gli abitanti di Resia parlano un dialetto sloveno arcaico (il resiano) che viene percepito da molti parlanti, che hanno sviluppato una propria peculiare identità etno-linguistica, come idioma a sé stante.

I parlanti sloveno della Val Canale vivono nei comuni di Malborghetto-Valbruna (frazioni Valbruna, Bagni di Lusnizza, Santa Caterina, Ugovizza), Pontebba (frazione Laglesie San Leopoldo), a Tarvisio (frazioni Camporosso, Cave del Predil, Fusine in Valromana). Storicamente hanno fatto parte, fino al 1918, della Carinzia e della Carniola (frazione tarvisiana di Fusine in Valromana) e sono l'unica comunità slovena della provincia di Udine che ha storicamente goduto di un sistema scolastico in lingua slovena.

Comuni a maggioranza slavofona nella provincia di Udine:

- Taipana (Tipána)

- Lusevera (Bardo)

- Pulfero (Podbonesec)

- Drenchia (Dreka)

- Grimacco (Garmak)

- Savogna (Sovodnje)

- San Leonardo (Svet Lienart o Podutana)

- Stregna (Srednje)

- San Pietro al Natisone (Špietar o Špeter Slovenov)

- Resia (Rezija)

Provincia di Gorizia

In provincia di Gorizia la comunità di lingua slovena è storicamente presente su una stretta fascia lungo il confine con la Slovenia. Lo stesso nome italiano Gorizia deriva dal sostantivo slavo gorica (leggi gorìza), diminutivo di gora (monte), e significa collina. Si tratta di un toponimo slavo comune in Friuli - es. Goricizza (frazione di Codroipo, UD), Gorizzo (frazione di Camino al Tagliamento), ecc. - che probabilmente sta ad indicare il ripopolamento della zona ad opera di genti slave dopo le devastanti incursioni degli Ungari (IX secolo). Il nome di Gorizia compare per la prima volta nell'anno 1001, in una donazione imperiale che Ottone III fece redigere a Ravenna, mediante la quale egli cedeva il castello di Salcano e la villa denominata Goriza (medietatem predii Solikano et Gorza nuncupatum), a Giovanni, patriarca di Aquileia, ed a Guariento, conte del Friuli. La località è ricordata successivamente nel 1015 (medietatem unius villae que sclavonica lingua vocatur Goriza).

Comunità di lingua slovena sono presenti anche nei centri industriali della Bisiacaria.

Lo sloveno standard è parlato da parte della minoranza di lingua slovena della città di Gorizia e in alcune zone dei comuni di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari e di Sagrado, mentre nei comuni di San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo, Doberdò del Lago e nelle frazioni di Oslavia, Piuma, Groina e Sant' Andrea lo sloveno è la lingua parlata dalla maggior parte della popolazione. Nel comune di San Floriano del Collio e in alcune frazioni di Cormons, Dolegna del Collio e Gorizia (Podgora/Piedimonte) è diffusa la variante detta dialetto del Collio (briško narečje), mentre nei comuni del Carso goriziano e nei sobborghi meridionali di Gorizia si parla il dialetto carsico (kraško narečje).

Comuni a maggioranza di lingua slovena nella provincia di Gorizia:

- San Floriano del Collio (Števerjan)

- Savogna d'Isonzo (Sovodnje ob Soči)

- Doberdò del Lago (Doberdob)

Provincia di Trieste

In provincia di Trieste, dove risiede la comunità di lingua slovena più numerosa[8] della regione, lo sloveno è parlato, dagli appartenenti della minoranza, su quasi tutto il territorio della provincia, tranne che nel centro abitato di Muggia ed in alcune sue frazioni. Nel comune di Trieste lo sloveno è minoritario in città, ma maggioritario in alcuni sobborghi periferici e nelle frazioni dell'entroterra carsico.

Gli antenati slavi degli attuali appartenenti alla minoranza slovena iniziarono a stabilirsi nelle aree disabitate nei dintorni della città di Trieste già all'epoca di Carlo Magno[9][10], come risulta documentato dal Placito del Risano[11][12] formulato nell'804 presso il fiume Risano a soli 12 km a sud di Trieste.

Nelle zone rurali del comune di Muggia, nella maggior parte delle frazioni del comune di Dolina-San Dorligo della Valle e in alcuni rioni periferici di Trieste è diffuso il dialetto istriano-variante di Risano. Nei comuni di Monrupino, Sgonico e in alcune frazioni di Dolina-San Dorligo della Valle è diffuso il dialetto carniolino centrale (notranjsko narečje). Lo sloveno è diffuso come dialetto carsico (kraško narečje) anche su tutto il territorio del comune di Duino-Aurisina (ad esclusione della frazione Villaggio del Pescatore), dove però è minoritario rispetto all'italiano.

Comuni a maggioranza di lingua slovena nella provincia di Trieste:

- Sgonico (Zgonik)

- Monrupino (Repentabor)

- San Dorligo della Valle (Dolina)

La Chiesa

La Chiesa usa la lingua slovena nella liturgia ovunque vi sia un numero sufficiente di fedeli sloveni. Nelle diocesi di Trieste e di Gorizia vi sono due vicari episcopali per gli sloveni ed i fedeli sloveni sono organizzati in modo autonomo. Il clero è attivamente impegnato nell’affermazione della convivenza tra la popolazione italiana e quella slovena[13]

I dialetti

Lo sloveno in Italia è rappresentato da vari dialetti; tutti questi, tranne il resiano, si estendono anche dall'altra parte del confine con la Slovenia (e, nel caso del dialetto del Gailtal, anche in Austria):

- dialetto istriano - variante di Risano (istrsko narečje - rižanski govor) nelle zone slovenofone del comune di Muggia, in maggior parte delle frazioni del comune di San Dorligo della Valle e in alcune frazioni di Trieste;

- dialetto carniolino centrale (notranjsko narečje) nei comuni di Monrupino, Sgonico e in alcune frazioni di San Dorligo della Valle e di Trieste (Padriciano, Opicina, Basovizza, Trebiciano, Cattinara);

- il dialetto carsico (kraško narečje) nei comuni di Duino-Aurisina, Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e alcune frazioni di Gorizia e di Trieste (Barcola, Gretta, Grignano, Prosecco);

- il dialetto del Collio (briško narečje) nel comune di San Floriano del Collio e in alcune frazioni di Gorizia, Cormons e Dolegna del Collio;

- il dialetto del Natisone (nadiško narečje) nei comuni di Pulfero, Savogna, Grimacco, Drenchia, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Stregna e in alcune frazioni di Prepotto e Torreano;

- il dialetto del Torre (tersko narečje) nei comuni di Lusevera e Taipana e in alcune frazioni di Nimis, Attimis, Faedis;

- il dialetto dei Gailtal (ziljsko narečje) nelle zone slovenofone della Val Canale.

- il resiano (resijansko narečje) in Resia.

Tranne il penultimo, che fa parte del gruppo dei dialetti carinziani, tutti gli altri fanno parte del gruppo dei dialetti del Litorale (primorska narečna skupina).

Quanto al resiano tanto i linguisti che i poteri politici e l'opinione pubblica non sono concordi riguardo al suo status: alcuni lo considerano parte integrante del gruppo dialettale litoraneo, altri parlano di un dialetto di transizione tra i gruppi litoraneo e carinziano, altri ancora sostengono la sua peculiarità nell'ambito della famiglia linguistica slovena; taluni, infine, sostengono invece si tratti di un idioma a sé stante, sebbene simile allo sloveno[senza fonte]. Il Resiano ha mantenuto infatti degli arcaismi non più esistenti negli altri dialetti sloveni, quale ad esempio il tempo verbale aoristo, e presenta un sistema fonetico del tutto peculiare, con ben quattro varianti locali della dizione. La popolazione parlante, inoltre, secondo alcuni istigata da decenni di propaganda, sembra propendere ampiamente per un'identificazione indipendente dallo sloveno.

Sloveno standard e dialetti sloveni

Il frazionamento della minoranza in Italia, come anche la diversa appartenenza statale, rendono problematica (nonché in più di qualche caso dichiaratamente avversata) l'adozione dello standard letterario sloveno come lingua comune per l'insieme delle comunità: mentre infatti gli slovenofoni di Trieste e di Gorizia si riconoscono pienamente nella lingua e nelle tradizioni culturali della vicina Slovenia - alle quali hanno dato anzi un contributo storicamente significativo -, i gruppi della provincia di Udine (Slavia friulana) tendono in genere a porre l'accento sulla differenza dei loro dialetti dallo standard sloveno, per sottolineare la loro peculiarità storica e culturale. Ciò deriva anche dal fatto che, a differenza degli sloveni della provincia di Trieste e Gorizia che hanno avuto scuole pubbliche con lo sloveno standard come lingua d'insegnamento dai tempi dell'Impero asburgico, gli sloveni della provincia di Udine non hanno mai avuto la possibilità di un contatto costante con la lingua letteraria slovena nonostante le promesse del Regno d'Italia. La loro variante dello sloveno è quindi rimasta sul livello di lingua orale, creando un diffuso fenomeno di diglossia, che aveva caratterizzato a lungo anche gli sloveni dell'Oltremura.

La peculiarità del resiano ha inoltre indotto alla creazione di una propria standardizzazione ortografica che si è andata diffondendo negli ultimi due decenni. All'inizio del 2007 il consiglio comunale di Resia ha però approvato una risoluzione che afferma la volontà del comune di essere inserito nel territorio dove sarà vigente la legge di tutela della minoranza slovena[14], benché resti aperta la polemica soprattutto interna sulla questione dell'uso del Resiano scritto nel sistema educativo e amministrativo in luogo dello Sloveno, e sull'opportunità di sostenere la richiesta di un diverso riconoscimento per questo idioma da parte dello Stato italiano. Va infatti sottolineato che la comunità resiana, per la sua esiguità numerica, se priva di un qualsiasi riconoscimento di minoranza non potrebbe attualmente disporre di alcun sostegno finanziario per l'insegnamento e anzi rischierebbe di dover rinunciare all'istituzione scolastica sul proprio territorio comunale.

È difficile fare chiarezza sulle posizioni contrastanti che vengono prese nel dibattito anche perché sul territorio della tutela culturale le polemiche vengono alimentate anche da posizioni politiche e ideologiche in buona parte provenienti dall'esterno: in particolare se da un lato gran parte dell'associazionismo sloveno e tutte le correnti filo-slovene spingono per una comune identificazione slovena di tutti i cittadini italiani di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia e per l'adozione dello sloveno standard da parte di tutte le comunità, d'altro canto gran parte della politica italiana e anche friulana, e tutto il nazionalismo italiano, ivi comprese le associazioni segrete che hanno svolto un rilevante ruolo nella storia locale del XX secolo[15], sono contrari all'identificazione slovena e spingono invece per un'esaltazione delle differenze locali, culturali e storiche, e pertanto per un maggiore riconoscimento delle differenze in particolare dei Resiani e degli abitanti della Benecia. Il dibattito attuale è in tutti i casi piuttosto acceso e vario, tanto da essere difficile riportare completamente tutte le posizioni presenti.

Scolarizzazione in lingua slovena

Sotto la monarchia d'Austria-Ungheria grazie al regime federale dello Stato l'idioma sloveno ha trovato una sua collocazione scolastica, mentre le terre che scelsero tramite il referendum del 1866 di passare sotto il regno d'Italia non fruirono di questa opportunità. Già nella seconda metà del Settecento, Maria Teresa d'Austria e successivamente Giuseppe II e Leopoldo II, furono tre imperatori illuminati che promossero la scolarizzazione di massa in tutto il loro Impero. Se all'inizio dell'Ottocento solo pochissimi sloveni sapevano leggere e scrivere nella loro lingua, cent'anni dopo (inizio Novecento) tutti frequentavano la scuola e l'analfabetismo nella parte occidentale dell'Austria-Ungheria era stato quasi completamente rimosso. In seguito alle riforme costituzionali degli anni sessanta dell'Ottocento, la scolarizzazione elementare nella parte austriaca della duplice monarchia venne a dipendere dalle amministrazioni comunali. Per gli sloveni del Goriziano e del Carso ciò significò una scolarizzazione nella lingua slovena standard, mentre a Trieste (in quanto prevalentemente italiana), ed anche in parte dell'Istria dove sia le amministrazioni comunali sia l'istruzione erano italiane, vennero fondate, già dalla seconda metà dell'Ottocento, varie scuole private slovene, dirette dalla "Società SS. Cirilio e Metodio" (Cirilmetodova družba). Questo, insieme alla diffusione delle attività culturali di stampo popolare, ha permesso agli sloveni austroungarici di imparare a leggere e scrivere nello sloveno standard. Dopo l'assegnazione al Regno d'Italia del Litorale austriaco avvenuta in base al trattato di Rapallo (1920) gli sloveni ivi residenti persero la possibilità di studiare la propria madrelingua dai banchi di scuola. In seguito all'applicazione della Legge n. 2185 del 1/10/1923 (Riforma scolastica Gentile), solo nell'area comprendente le attuali provincie di Gorizia e Trieste furono abolite tutte le scuole con lingua di insegnamento slovena (oltre 60)[16][17]. Fu solo dopo la seconda guerra mondiale che gli sloveni riottennero il diritto di frequentare la scuola dell'obbligo nella propria lingua madre, in base alla Legge n. 1012 del 19/07/1961[18]. In territorio Italiano va ricordato monsignor Ivan Trinko[19] appassionato diffusore della cultura slovena che si oppose alle proibizioni del regime fascista all'uso dello sloveno locale nelle chiese. Questo oltre alla diversa storia delle terre del natisone rispetto a quelle slovene contribuì ad un senso di apparente diverso degli Italiani di lingua slava della provincia di Udine dagli sloveni della provincia di Gorizia e Trieste. Tuttavia i rapporti economici, parentali (i tanti matrimoni) e culturali tra le genti delle vallate confinarie (italiane e slovene) lungo il confine della provincia di Udine, sono sempre stati, nei secoli, molto forti.

Da oltre 20 anni esiste, a S.Pietro degli Schiavoni nella Slavia friulana, una scuola pubblica bilingue molto frequentata dai ragazzi della vallata e finanziata dallo Stato italiano. La scuola media di primo grado, richiesta da diversi anni, è stata inaugurata il 12 settembre 2007[20].

Lo status dello sloveno in Italia

Nella provincia di Trieste e in quella di Gorizia funzionano, dal primo dopoguerra, scuole statali con lo sloveno come lingua d'insegnamento.

Nella provincia di Udine la popolazione di lingua slovena, essendo interessata alla salvaguardia della realtà socio culturale locale più che all'appartenenza ad un'entità, non ha usufruito di nessuna salvaguardia legale, preferendo i pochi interessati raggrupparsi in alcune organizzazioni culturali locali.

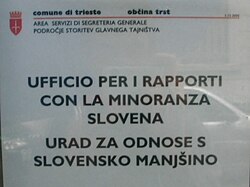

Con la legge n. 38 del 23 febbraio 2001 è stato costituito il "Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena" con sede a Trieste, si è provveduto a tracciare un elenco dei comuni abitati dalla minoranza, estendendo alle Valli del Natisone le norme di tutela, riconoscendo come scuole statali gli istituti bilingui privati. Nel 2007 è stato aperto nel centro di Trieste lo Sportello unico statale per gli Sloveni[21], al fine di consentire alla comunità di utilizzare la propria lingua materna nei rapporti con le istituzioni pubbliche.

Le associazioni di lingua slovena sono quasi tutte inquadrate nell'Unione Culturale Economica Slovena (SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza) e nella Confederazione delle Organizzazioni Slovene (SSO - Svet slovenskih organizacij), che a loro volta hanno dato vita al Coordinamento delle minoranze slovene in Italia, Austria, Ungheria e Croazia (SLOMAK - "Slovenska manjšinska koordinacija"). A Trieste esiste anche l'Istituto Sloveno delle Ricerche (SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut). Nella stessa città viene stampato, dal 1945, il quotidiano Primorski dnevnik, redatto completamente in lingua slovena. Dalla sede regionale RAI vanno inoltre in onda numerose trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena. Le comunità slovene di Gorizia e Trieste hanno inoltre la possibilità di ascoltare i canali radiofonici e televisivi della vicina Slovenia, con la quale hanno mantenuto intensi e stretti contatti culturali che si sono rafforzati dopo la proclamazione dell'indipendenza del paese nel 1991.

Da decenni, lo sloveno è utilizzato come lingua coufficiale in diversi comuni della provincia di Trieste e del Goriziano, con tutti i documenti redatti in forma bilingue. Lo sloveno standard viene utilizzato anche in alcuni comuni delle Valli del Natisone (provincia di Udine), pur se sporadicamente, per via delle già citate resistenze di parte della popolazione locale ad identificare il proprio dialetto con la lingua slovena ufficiale.

Riferimenti normativi

Nei comuni in cui vige la tutela della comunità slovena[22] è consentita l'esposizione della bandiera slovena accanto a quella italiana, europea e regionale[23].

Comuni tutelati

Elenco dei comuni in cui vige la tutela della comunità slovena (legge n. 38 del 2001, approvato da decreto del presidente della Repubblica il 12 settembre 2007[24])

Personaggi celebri

Tra i cittadini italiani di lingua slovena ricordiamo:

- Letterati:

- Milko Bambič, scrittore;

- Vladimir Bartol, scrittore;

- Andrej Budal, scrittore e traduttore;

- Rafko Dolhar, scrittore e alpinista;

- Igo Gruden, poeta;

- Dušan Jelinčič, scrittore e alpinista;

- Miroslav Košuta, poeta;

- Nada Kraigher, scrittrice;

- Marko Kravos, poeta;

- Marija Mijot, scrittrice dialettale;

- Erna Muser, poetessa, traduttrice;

- Boris Pahor, scrittore;

- Alojz Rebula, scrittore;

- Alojzij Remec, scrittore;

- Alojzij Res, scrittore e traduttore;

- Josip Ribičič, scrittore;

- Ivan Rob, scrittore satirico;

- Aldo Rupel, scrittore;

- Smiljan Samec, scrittore satirico;

- Silvester Škerl, traduttore e editore;

- Karel Vladimir Truhlar, poeta e teologo;

- Stanko Vuk, poeta.

- Studiosi:

- Milko Brezigar, economista jugoslavo;

- Lavo Čermelj, fisico e intellettuale impegnato;

- Boris Furlan, giurista, cattedratico e traduttore;

- Boris M. Gombač, storico;

- Milko Kos, storico;

- Miran Košuta, storico letterario;

- Niko Kuret, etnologo;

- Alessio Lokar, economista;

- Boris Merhar, storico letterario;

- Pavle Merkù, compositore di musica contemporanea, linguista e etnomusicologo;

- Boris Paternu, storico letterario;

- Jože Pirjevec, storico;

- Avgust Pirjevec, storico della letteratura;

- Marija Pirjevec, storica della letteratura, traduttrice;

- Mirko Rupel, storico della letteratura;

- Igor Škamperle, sociologo e scrittore;

- Božo Škerlj, antropologo;

- Marta Verginella, storico e sociologo;

- Sergij Vilfan, storico;

- Ubald Vrabec, compositore.

- Giornalisti:

- Ivan Dolinar, editore, giornalista e politico;

- Jurij Gustinčič,

- Miran Hrovatin, giornalista ucciso in Somalia con Ilaria Alpi;

- Alessandro Ota, giornalista - operatore ucciso a Mostar;

- Demetrio Volcic, inviato Rai, senatore della Repubblica;

- Sergio Tavčar, giornalista sportivo;

- Personaggi del teatro, TV e della musica:

- Edi Bucovaz, musicista;

- Miranda Caharija, attrice;

- Ferdo Delak, regista teatrale;

- George Dolenz, attore sloveno-statunitense;

- Boris Kobal, commediografo, direttore del Teatro civico di Lubiana;

- Marij Kogoj, compositore;

- Elvira Kralj, attrice;

- Andro Merkù, cabarettista;

- Mirko Polič, compositore e direttore d'orchestra.

- Pittori:

- Architetti e designer:

- Politici:

- Engelbert Besednjak, uomo politico, parlamentare italiano;

- Tamara Blažina, senatrice;

- Darko Bratina, sociologo, critico cinematografico, Senatore della Repubblica;

- Miloš Budin, deputato;

- Ivan Marija Čok; politico liberale jugoslavo;

- Josip Ferfolja, politico socialista jugoslavo;

- Rudolf Golouh; politico socialista jugoslavo;

- Gustav Gregorin; politico liberale sloveno;

- Igor Kocijančič (già Canciani), consigliere regionale;

- Ivan Nabergoj, uomo politico, parlamentare;

- Bogumil Remec; politico conservatore sloveno;

- Mitja Ribičič; politico comunista sloveno, Premier jugoslavo;

- Otokar Rybar, politico sloveno di origine ceca;

- Augusto Sfiligoj; politico cristiano-sociale;

- Stojan Spetič, senatore della Repubblica;

- Mirko Špacapan;

- Ludwig Taučer, partigiano, sindaco di Pirano;

- Anton Ukmar, partigiano, deputato al parlamento socialista sloveno;

- Josip Vilfan, parlamentare italiano;

- Joža Vilfan, diplomatico jugoslavo.

- Religiosi:

- Pasquale Gujon, religioso della Slavia Friulana, scrittore;

- Romualdo di Sant'Andrea, monaco cappuccino e scrittore drammatico;

- msgr. Jakob Ukmar, uomo di fede in processo di beatificazione;

- Virgil Šček, sacerdote e politico, deputato alla Camera;

- msgr. Ivan Trinko, sacerdote, poeta e traduttore;

- Natalino Zuanella, sacerdote e storico della Slavia Friulana.

- Sportivi:

- Matej Černic, pallavolista;

- Arianna Bogatec, velista;

- Jan Budin, cestista;

- Claudia Coslovich, giavellottista;

- Samo Kokorovec, campione mondiale di pattinaggio;

- Marco Lokar, cestista;

- Loris Manià, pallavolista;

- Katja Milič, campionessa tennis tavolo;

- Edoardo Reja, ex calciatore e allenatore di calcio;

- Tanja Romano, campionessa mondiale di pattinaggio;

- Adalbert Taučer, campione di lotta libera e greco-romana;

- Marko Verginella, cestista

- Boris Vitez, cestista;

- Sandra Vitez, pallavolista.

- Partigiani e attivisti anti-fascisti:

- Lojze Bratuž, musicista e martire antifascista;

- Zorko Jelinčič, cofondatore del TIGR;

- Pinko Tomažič, attivista comunista;

- Tone Tomšič, eroe partigiano.

- Altri personaggi storici:

- Lambert Ehrlich, politico, attivista cattolico e martire anticomunista;

- Carlo Podrecca, volontario garibaldino e scrittore;

- Mitja Ribičič, dirigente comunista e presidente del Governo jugoslavo;

- Ivan Regent, attivista comunista sloveno;

- Eduardo Rusjan, aviatore, pioniere del volo a motore;

- Boris Ziherl, leader comunista e filosofo marxista sloveno;

Tra gli italiani celebri con ascendenze slovene, non identificabili con la comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia, ricordiamo:

- Marco Castellani, bassista italiano (madre slovena triestina);

- Manlio Cecovini, ex-sindaco di Trieste e parlamentare europeo (famiglia di origini slovene)[25];

- Armando Cossutta, politico italiano (famiglia di origini slovene triestine);

- Danilo Dolci, sociologo e attivista (nato a Sesana da madre slovena);

- Michl Ebner, politico altoatesino (il nonno materno, di cognome Flis, era sloveno di Polzela);

- Luigi Faidutti, politico friulano (nato a Scrutto nella Slavia friulana);

- Gregor Fučka, cestista (nato in Slovenia, naturalizzato italiano);

- Giorgio Gaber (Gaberscik), cantautore, attore e commediografo italiano (famiglia di origini slovene goriziane);

- Franco Giraldi, sceneggiatore e regista cinematografico (nato a Comeno da madre slovena);

- Gaetano Kanizsa, psicologo (madre slovena di Trieste);

- Dara Kotnik Mancini, giornalista e scrittrice italo-canadese (figlia dell'eroe antinazista e diplomatico sloveno Ciril Kotnik);

- Paolo Maldini, calciatore italiano (famiglia di origini slovene triestine);

- Guglielmo Oberdan, (Wilhelm Oberdank) irredentista italiano (madre slovena);

- Guido Podrecca, politico e giornalista (padre originario della Slavia veneta);

- Vittorio Podrecca, marionettista (padre originario della Slavia friulana);

- Walter Veltroni, politico, sindaco di Roma e segretario del Partito democratico (madre slovena).

Note

- ^ Cfr. Raoul Pupo, Il Lungo esodo, Rizzoli, Milano, 2005, pag. 304 ISBN 88-17-00562-2

- ^ Carta linguistica del Littorale Austro Illirico giusta le statistiche ufficiali dei singoli comuni e località (31 dicembre 1900), Istituto Geografico De Agostini, Novara; riporata in: Sandi Volk, Esuli a Trieste, Edizioni Kappa Vu, Udine, 2004

- ^ Bojan Brezigar, Tra le Alpi e l’Adriatico - Gli Sloveni nell’Unione Europea, pg.7, Centro d’Informazione di Bruxelles - Ufficio Europeo per le Lingue Meno Diffuse, 1996, ISBN 90-74851-30-4

- ^ Studio dell'Università di Padova, su maldura.unipd.it. URL consultato il 6-8-2009.

- ^ http://it.wikipedia.org/wiki/Natisone

- ^ http://it.wikipedia.org/wiki/Pulfero

- ^ it.wikipedia.org/wiki/Pulfero

- ^ Cfr. Raoul Pupo, Il Lungo esodo, pag.304, Rizzoli, Milano, 2005, pag. 304 ISBN 88-17-00562-2

- ^ Janko Jež - Monumenta Frisingensia: la prima presentazione in Italia dei Monumenti letterari sloveni di Frisinga del X-XI secolo...: con traduzione dei testi, cenni di storia del popolo sloveno e dati sugli Sloveni in Italia – Trieste: Mladika; Firenze: Vallecchi Editore, 1994 - ISBN 88-8252-024-2

- ^ Boris Gombač, Atlante storico dell’Adriatico orientale, Bandecchi &Vivaldi, Pontedera, 2007 - ISBN 978-88-86413-27-5

- ^ Storia - Istria - MEDIOEVO: Il placito di Risano Centro di Documentazione Multimediale delle Cultura Giuliana Istriana Fiumana Dalmata: Medievale – Il Placito di Risano

- ^ Storia Liceo F. Petrarca – Trieste – a.s. 2001/2002: Il Carso tra natura e Cultura

- ^ Bojan Brezigar, Tra le Alpi e l’Adriatico - Gli Sloveni nell’Unione Europea, pg.21, Centro d’Informazione di Bruxelles - Ufficio Europeo per le Lingue Meno Diffuse, 1996, ISBN 90-74851-30-4].

- ^ *** NORMATTIVA ***

- ^ Alle Origini della Gladio « Dott. Faustino Nazzi

- ^ Pavel Strajn, La comunità sommersa – Gli Sloveni in Italia dalla A alla Ž, pagine 173 e 174, ZTT - Editoriale Stampa Triestina, Trieste 1992

- ^ http://www.sl.wikipedia.org/wiki/slovenska_manjšina_v_Italiji

- ^ http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-19;1012 Legge n. 1012 del 19 luglio 1961: Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste

- ^ http://www.lintver.it/storia-vicendestoriche-cittadinanzachiese.htm

- ^ Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - la giunta regionale

- ^ SUSS, Annuncio dell'attuazione della norma

- ^ Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia

- ^ Legge regionale n. 27 del 2001: Adozione e disposizioni per l’ uso ed esposizione della bandiera della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché per quelle della Repubblica italiana, dell’Unione europea, e delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione

- ^ Elenco del Ministero dell'Interno

- ^ Carteggio scazonte: corrispondenza tra Alojz Rebula e Manlio Cecovini" Province: Trieste, 2001

Bibliografia

- Joachim Hösler, Slovenia: storia di una giovane identità europea (Trieste: Beit, 2008).

- Milica Kacin-Wohinc & Jože Pirjevec, Storia degli Sloveni in Italia (Venezia: Marsilio, 1998).

- Vida Valenčič, Botta e risposta sugli sloveni in Italia (Trieste: SLORI Istituto sloveno di ricerche, 2003).

- Krajevni leksikon Slovencev v Italiji - Goriška pokrajina (Trieste - Dunio: KLSI, 1995).

- Krajevni leksikon Slovencev v Italiji - Tržaška pokrajina (Trieste: Založništvo tržaškega tiska, 1990).

- Marta Verginella, Il confine degli altri: La questione giuliana e la memoria slovena (Roma: Donzelli, 2008).

- Marta Verginella, Sandi Volk, Katja Colja, Storia e memoria degli sloveni del Litorale (Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1994).

Voci correlate

Collegamenti esterni

- Legge 1012 del 19 luglio 1961: Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste

- Legge 23 febbraio 2001, n. 38

- Legge 482 del 1999: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

- Legge 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia

- Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27: Adozione e disposizioni per l’uso ed esposizione della bandiera della Regione Friuli Venezia Giulia, nonche’ per quelle della Repubblica italiana, dell’Unione europea e delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione

- Legge regionale 26 del 16.11.2007: Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena

- Istituto sloveno di ricerca

- Agenzia di informazione slovena in Italia

- Unione Culturale Economica Slovena

- Confederazione delle Organizzazioni Slovene

- Breve storia delle Valli del Natisone tratta dalla tesi di laurea di Giorgio Qualizza

- Gli slavi della Val Natisone – Le vicende politche e religiose dalle origini ai nostri giorni tratte dalla tesi di laurea di Mons. Angelo Cracina