Primo viaggio di James Cook

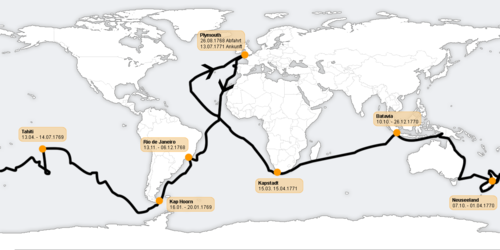

Il primo viaggio di James Cook fu una spedizione combinata tra la Royal Navy e la Royal Society che si svolse tra il 1768 e il 1771 a sud dell'Oceano Pacifico, a bordo della HMS Endeavour. Fu il primo di tre viaggi nel Pacifico di cui Cook fu il comandante. Gli obiettivi di questa prima spedizione erano di osservare il transito di Venere del 1769 davanti al Sole (3-4 giugno dello stesso anno), e di cercare le prove dell'esistenza della Terra Australis Incognita o Terra australe sconosciuta, un continente ipotetico sito nell'emisfero australe talvolta indicato come Magellanica[1].

Il viaggio fu commissionato da re Giorgio III e comandato dal tenente James Cook, un giovane ufficiale di marina con competenze in cartografia e matematica.

Partita da Plymouth nell'agosto del 1768, la spedizione attraversò l'Atlantico, doppiando Capo Horn e raggiunse Tahiti in tempo per osservare il transito di Venere. Quindi Cook salpò dirigendosi a sud verso quelle zone di mare allora ancora in gran parte inesplorate, fermandosi presso le isole del Pacifico di Huahine, Raiatea e Bora Bora, con l'intento anche di rivendicarle per la Gran Bretagna come allora era d'uso tra le potenze coloniali europee in concorrenza tra loro[2]. Fallì però il tentativo di approdare a Rurutu. Nel settembre del 1769 la spedizione di Cook raggiunse la Nuova Zelanda, diventando la seconda spedizione europea a visitarla dopo la precedente scoperta da parte di Abel Tasman 127 anni prima. Cook e il suo equipaggio trascorsero i successivi sei mesi a tracciare il profilo della costa della Nuova Zelanda, prima di riprendere il loro viaggio verso ovest attraverso il mare aperto. Nel mese di aprile 1770, divennero i primi europei a raggiungere la costa orientale dell'Australia, approdando sulla riva di quello che oggi è conosciuta come Botany Bay.

La spedizione proseguì dunque verso nord lungo la costa australiana, evitando per un pelo un disastroso naufragio sulla Grande Barriera Corallina. Nel mese di ottobre 1770 l'Endeavour, gravemente danneggiata, entrò nel porto di Batavia, nelle Indie orientali olandesi. Cook impose al suo equipaggio di giurare di mantenere il segreto circa le terre che avevano scoperto. Finalmente ripresero il loro viaggio il 26 dicembre, doppiarono il Capo di Buona Speranza il 13 marzo 1771, e raggiunsero il porto inglese di Deal il 12 luglio. Il viaggio era durato quasi tre anni.

L'anno dopo il suo ritorno Cook partì per un secondo viaggio nel Pacifico, che durò dal 1772 al 1775. Il suo terzo e ultimo viaggio si svolse tra il 1776 e il 1779.

Concezione della spedizione

Il 16 febbraio 1768 la Royal Society chiese a re Giorgio III di finanziare una spedizione scientifica verso l'Oceano Pacifico per studiare e osservare il transito di Venere davanti al Sole previsto per l'anno successivo e per consentire la misurazione della distanza dalla Terra al Sole[3]. La Corona approvò la spedizione e l'Ammiragliato decise di combinare il viaggio scientifico con una missione riservata per effettuare ricerche nel Pacifico meridionale a caccia dei segni del l'ipotetico continente Terra Australis incognita[4]. Gli obiettivi della spedizione furono prontamente rivelati dalla stampa britannica: "Domattina il signor Banks, il Dr. Solano e Mr. Green, l'Astronomo, si troveranno a Deal, per imbarcarsi a bordo della Endeavour, comandata dal capitano Cook, per i mari del Sud, sotto la direzione della Royal Society, per osservare il transito di Venere della prossima estate, e per fare esplorazioni a Sud e a Ovest di Capo Horn"[5]. Il London Gazetteer fu più esplicito quando riferì il 18 agosto 1768: "I signori, in procinto di navigare tra pochi giorni per George's Land, la nuova isola scoperta nell'oceano Pacifico, con l'intento di osservare il transito di Venere, sono allo stesso modo, come siamo credibilmente informati, volti a tentare alcune nuove scoperte in quel vasto tratto sconosciuto, sopra la latitudine 40"[6].

La Royal Society suggerì che il comando venisse affidato al geografo scozzese Alexander Dalrymple, la cui nomina era subordinata all'ottenimento di un brevetto come capitano nella Royal Navy. Tuttavia, il Primo Lord dell'Ammiragliato Edward Hawke rifiutò, arrivando a dire che avrebbe preferito tagliarsi la mano destra piuttosto che dare il comando di una nave della Marina a qualcuno non educato come marinaio[7].

Nel rifiutare il comando di Dalrymple, Hawke fu influenzato da un precedente episodio di insubordinazione a bordo della corvetta HMS Paramour nel 1698, quando gli ufficiali della marina si rifiutarono di prendere ordini dal comandante civile Dr. Edmond Halley[7]. L'impasse fu superato quando l'Ammiragliato propose James Cook, un ufficiale di marina con un notevole background in campo matematico e in cartografia[8]. Gradito a entrambe le parti, Cook fu promosso a tenente e nominato comandante della spedizione[9].

Preparativi e personale a bordo

La nave, le dotazioni e le provviste

La nave scelta dall'Ammiragliato per il viaggio era la carboniera Earl of Pembroke, varata nel giugno del 1764 dal porto per il commercio del carbone e la caccia alle balene di Whitby, nel North Yorkshire[10]. Era una nave attrezzata e robusta costruita con una ampia e piatta prua, una poppa quadrata e un lungo corpo scatolare con una profonda stiva[11]. Il disegno a fondo piatto la rendeva adatta alla navigazione anche in acque poco profonde e permise di tirarla in secca per il carico e lo scarico delle merci, oltre che per le riparazioni sommarie, senza la necessità di un bacino di carenaggio. La sua lunghezza era di 106 piedi (32 m), la sua larghezza massima di 29 piedi e 3 pollici (8,92 m) e il dislocamento di 36871/94 tonnellate[10][12].

La Earl of Pembroke fu acquistata dall'Ammiragliato nel maggio del 1768 per 2.840 sterline, 10 scellini e 11 penny[13][14], e salpò per Deptford sul Tamigi per essere preparata per il viaggio. Il suo scafo fu impermeabilizzato e calafatato, fu costruito un terzo ponte interno per fornire cabine, una polveriera e magazzini[15]. Una lancia, una pinaccia e una iolla furono fornite come barche di bordo, così come una serie di remi da 28 piedi (8,5 m) per permettere alla nave di remare in caso di bonaccia o se fosse stata disalberata[16]. Dopo la messa in servizio ufficiale nella Royal Navy come His Majesty's Bark the Endeavour, la nave fu dotata di dieci cannoni da 4 libbre e dodici cannoni girevoli, per la difesa contro eventuali attacchi dei nativi durante l'esplorazione del Pacifico[17].

Le provviste caricate fin dall'inizio del viaggio includevano 6.000 pezzi di carne di maiale e 4.000 di manzo, nove tonnellate di pane, cinque tonnellate di farina, tre tonnellate di crauti, una tonnellata di uva passa e diversi quantitativi di formaggio, sale, piselli, olio, zucchero e farina d'avena. La riserva di alcool consisteva in 250 barili di birra, 44 di acquavite e 17 di rum[18].

L'equipaggio

Il 30 luglio 1768 il Ministero della marina autorizzò per il viaggio un equipaggio di 73 marinai e 12 Royal Marines[19]. Il comando fu assegnato al quarantenne tenente James Cook. Il suo secondo ufficiale era Zachary Hicks, un ventinovenne di Stepney con una precedente esperienza di vice-comandante della HMS Hornet, un cutter da 16 cannoni[20]. Il terzo ufficiale era John Gore, un veterano della Marina che aveva servito come master's mate[21] a bordo della HMS Dolphin durante la sua circumnavigazione del mondo nel 1766[22].

Altre componenti importanti della spedizione furono l'astronomo ufficiale, Charles Green, in seguito assistente dell'Astronomo Reale, Nevil Maskelyne e Joseph Banks, nominato botanico ufficiale. Banks ingaggiò altri sette uomini per collaborare con lui: il naturalista svedese Daniel Carlsson Solander, il naturalista finlandese Herman Spöring, due artisti, un segretario scientifico, e due servi neri della sua tenuta[23].

Il viaggio di esplorazione

Tahiti - L'osservazione del transito di Venere

Cook partì da Plymouth il 26 agosto 1768 portando con sé 94 uomini e provviste per 18 mesi[24]. La nave doppiò Capo Horn e continuò verso Ovest attraverso il Pacifico per arrivare a Tahiti, il sito scelto per le osservazioni, il 13 aprile del 1769. Il transito era previsto per il 3 giugno e, nel frattempo, commissionò la costruzione di un piccolo forte e osservatorio, subito battezzato Fort Venus e oggi conosciuto come Point Venus[25], su una piccola penisola sabbiosa a Nordest di Matavai Bay[26].

L'astronomo incaricato per le osservazioni era Charles Green, assistente del recentemente nominato Astronomo Reale, Nevil Maskelyne. Lo scopo primario della osservazione era di ottenere misurazioni che potessero essere utilizzate per calcolare con maggiore precisione la distanza di Venere dal Sole. Se questo si fosse potuto realizzare, si sarebbero di conseguenza potute calcolare le distanze degli altri pianeti, sulla base delle loro orbite. Il giorno del transito, il cielo era limpido. Osservazioni indipendenti sarebbero state fatte da James Cook, Green e Solander ognuno con i propri telescopi[27].

Gli osservatori si disposero per registrare il transito nelle quattro fasi del passaggio di Venere sul disco solare. La prima fase era quella in cui Venere iniziava a toccare il bordo esterno del Sole. Nella seconda fase, Venere era completamente all'interno dell'astro, ma toccava ancora il bordo esterno. Nella terza fase, Venere attraversava il Sole, era ancora completamente all'interno del disco, ma toccava il bordo opposto. Infine, nella quarta fase, Venere era completamente fuori dal Sole, ma toccava ancora il suo bordo esterno[28].

Il giorno dell'osservazione del transito, Cook riportava:

«Sabato 3. Questa giornata si è dimostrata essere utile al nostro scopo esattamente come desideravamo, non una nuvola per tutto il giorno e l'aria perfettamente pulita, tanto da avere tutti i vantaggi che avremmo potuto desiderare nell'osservare l'intero transito del pianeta Venere sul disco solare: abbiamo osservato distintamente un'atmosfera o un'ombra scura attorno al corpo del pianeta che ha disturbato molto i tempi dei contatti e particolarmente i due più interni. Il Dr. Solander ha compiuto le osservazioni accuratamente come Mr. Green e me stesso, ed abbiamo differito l'uno dall'altro nell'osservare i tempi dei contatti molto più di quello che ci si poteva aspettare»

Purtroppo, le misurazioni separate di Green, Cook e Solander variarono oltre il margine di errore previsto. La loro strumentazione era adeguata per gli standard del tempo, ma la risoluzione ancora non riusciva a eliminare tutti gli errori. Quando i loro risultati furono successivamente confrontati con quelli delle altre osservazioni dello stesso evento fatte altrove per lo stesso scopo, il risultato finale non fu così conclusivo come si era sperato. Oggi si pensa che le difficoltà fossero da mettere in relazione all'effetto Black Drop, un fenomeno ottico oggi ben noto e che avrebbe precluso una misurazione accurata – in particolare con gli strumenti utilizzati da Cook, Green e Solander.

Durante i suoi viaggi, Cook e i suoi equipaggi sperimenteranno costantemente buone relazioni con i tahitiani e faranno ritorno in queste isole in parecchie occasioni, attratti dalla socievolezza e dalla ospitalità manifestata dagli abitanti di questo paradiso terrestre. Già al primo arrivo Cook aveva stabilito delle ferre regole di comportamento, tra le quali:

«Adoperarsi con ogni mezzo equo per coltivare l'amicizia con i nativi e per trattarli con tutta l'umanità che si possa immaginare»

La Nuova Zelanda

Una volta che le osservazioni furono completate, Cook aprì gli ordini sigillati[30] per la seconda parte del suo viaggio: cercare nel Pacifico del Sud i segni del ricco ma ipotetico continente meridionale della Terra Australis, su istruzioni aggiuntive dell'Ammiragliato[31].

La Royal Society, e in particolare Alexander Dalrymple, credeva che la terra dovesse esistere e che la migliore occasione della Gran Bretagna di scoprire e reclamare le sue favolose ricchezze, prima che qualsiasi altra potenza europea rivale riuscisse a farlo, sarebbe stata quella di utilizzare la missione di Cook del transito di Venere (su una piccola e poco appariscente nave come la Endeavour) come copertura.

Cook stesso, però, aveva dubbi personali sulla reale esistenza del continente. Con l'aiuto di un tahitiano chiamato Tupaia, dotato di una vasta conoscenza della geografia del Pacifico, Cook riuscì a raggiungere la Nuova Zelanda il 6 ottobre 1769, diventando il solo secondo gruppo di europei a averlo fatto (dopo Abel Tasman più di un secolo prima, nel 1642). Cook mappò l'intero litorale della Nuova Zelanda, facendo solo alcuni piccoli errori (come scambiare la Penisola di Banks per un'isola, e ritenere invece che l'isola Stewart o Rakiura fosse una penisola dell'Isola Sud). Egli identificò anche lo Stretto di Cook, che separa l'Isola del Nord dall'Isola del Sud, e che Tasman non aveva visto.

Il 31 marzo 1770 egli scrisse sul suo giornale di bordo che il viaggio della Endeavour «doveva consentire la confutazione della maggior parte, se non di tutti, degli argomenti e delle prove che erano state avanzate da diversi autori per dimostrare l'esistenza di un continente australe; intendo a Nord di 40 gradi Sud, per quello che riguarda a Sud di tale latitudine non saprei dire»[32].

Lo stesso giorno registrò la sua decisione di impostare una rotta per tornare a casa seguendo una via ancora sconosciuta lungo la costa orientale della Nuova Olanda (come veniva ancora chiamata allora l'Australia):

«Avendo deciso di lasciare questo Paese definitivamente e a rivolgere il mio pensiero al ritorno a casa, volendo trarre dalla rotta (da seguire) il guadagno più vantaggioso possibile, mi sono consultato con gli altri ufficiali sulla maniera più idonea a raggiungere questa risoluzione. Ritornare per la via di Capo Horn sarebbe stata la cosa più auspicabile, perché su questa rotta saremmo stati in grado di provare l'esistenza o la non esistenza di un Continente Meridionale, che rimane ancora dubbia; ma per accertare questo avremmo dovuto mantenere una rotta in una latitudine più alta proprio in pieno inverno, ma la condizione della nave, a tutti gli effetti, non è stata riconosciuta valida per una tale impresa. Per lo stesso motivo i propositi di puntare direttamente al Capo di Buona Speranza sono stati messi da parte, tanto più che nessuna scoperta si potrebbe sperare su tale rotta. Si è quindi deciso di ritornare sulla via delle Indie Orientali sulla seguente rotta: dopo aver lasciato questa costa, dirigerci verso Ovest fino a imbatterci nella costa Est della Nuova Olanda, quindi seguire la direzione della costa fino a Nord, o verso qualunque altra direzione dovesse portarci, fino ad arrivare alla sua estremità settentrionale; e se questo dovesse dimostrarsi impraticabile, allora che la Endeavour si imbatta nella terra o nelle isole scoperte da Quiros[34].»

Un viaggio per esplorare la costa orientale della Nuova Olanda, in vista di una colonizzazione britannica del paese, era stato raccomandato nelle edizioni di John Campbell del trattato di John Harris Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca, or Voyages and Travels (1744-1748 e 1764), un libro che Cook aveva con sé sull'Endeavour:

«Il primo passo, volendo fare una scoperta, sarebbe di inviare un piccolo squadrone sulla costa della Terra di Van Diemen, e da lì intorno, sullo stesso percorso intrapreso dal capitano Tasman, dalla costa della Nuova Guinea; che potrebbe consentire alle nazioni che la tentassero di avere una certezza assoluta per quanto riguarda le materie prime e il commercio... In questo modo tutta la costa posteriore della Nuova Olanda e della Nuova Guinea potrebbero essere più o meno esaminate; e potremmo sapere bene, e con certezza, come gli olandesi, come stabilire una colonia che possa rispondere alle nostre aspettative»

La Costa australiana

Cook impostò quindi la rotta verso Ovest, con l'intenzione di trovare la Terra di Van Diemen (l'attuale Tasmania, avvistata da Tasman) per stabilire se essa facesse o no parte del leggendario continente meridionale. Tuttavia, lui e i suoi uomini furono costretti a mantenere una rotta più a nord a causa di venti prevalenti, e navigarono in avanti fino a quando un pomeriggio fu avvistata terra, che Cook chiamò Point Hicks. Egli calcolò correttamente che la Terra di Van Diemen dovesse trovarsi più a sud della loro posizione, ma avendo trovato che la costa continuava verso una linea sud-ovest, registrò il suo dubbio che questa massa di terra appena incontrata fosse a essa collegata. Il punto di approdo si trovava sulla costa sud-orientale del continente australiano, e così facendo la sua spedizione diventò la prima registrata in cui degli europei avevano incontrato la sua costa orientale. Cook riportò l'evento così:

«Il punto più a Sud della terra che abbiamo avvistato risultava a W1/4S da noi e ho giudicato si trovasse a una latitudine di 38 ° .. 0 'S ° e longitudine di 211 ° .. 07' Wt dal Meridiano di Greenwich. L'ho chiamato Point Hicks, perché il tenente Hicks è stato il primo a individuare questa terra.»

Il giornale di bordo registrò che la terra fu avvistata alle ore 06:00 di Giovedi 19 aprile 1770. Il registro di Cook utilizzava però la data nautica che, nel corso del XVIII secolo, assegnava la stessa data a tutti gli eventi occorsi sulle navi inglesi da mezzogiorno al mezzogiorno successivo[36][37][38] indipendentemente da dove si trovassero, iniziando dalle ore pomeridiane e finendo con quelle antimeridiane. Quella data nautica era cominciata quindi dodici ore prima dell'inizio mezzanotte della data definita civile. Inoltre, Cook solitamente nei suoi diari non provvedeva a regolare la sua data nautica per tenere conto della circumnavigazione del globo fino a che non completava il suo viaggio di 360° rispetto alla longitudine del suo porto britannico in patria, sia che viaggiasse verso est che verso ovest. Poiché aveva viaggiato a ovest nel suo primo viaggio, questa data nautica antimeridiana era la mattina di una data civile di 14 ore precedenti rispetto al suo porto di partenza (porto-14h) perché non aveva tenuto conto del necessario cambio di data[39] non ancora istituito per convenzione. Poiché l'ora locale della costa sud-orientale dell'Australia è oggi considerata 10 ore avanti rispetto a quella della Gran Bretagna, tale data viene ora indicata come Venerdì 20 aprile[40].

La zona di questo avvistamento è generalmente reputata essere un punto che si trova circa a metà strada tra le odierne città di Orbost e Mallacoota sulla costa sud-orientale dello stato di Victoria. Un rilievo svolto nel 1843 ignorò o comunque trascurò la precedente denominazione data da Cook al punto, dandogli il nome di Cape Everard. In occasione del 200º anniversario dell'avvistamento, il nome fu cambiato ufficialmente e ritornò a essere Point Hicks.

Botany Bay

La Endeavour proseguì verso Nord lungo la costa mantenendo sempre la terraferma in vista, con Cook che ne disegnava il profilo e nominava i punti di riferimento a terra man mano che li oltrepassavano. Poco più di una settimana dopo si imbatterono in un'ampia ma poco profonda insenatura e, una volta entrati, ormeggiarono di fronte a un basso promontorio preceduto da dune di sabbia. James Cook e l'equipaggio fecero il loro primo sbarco sul continente, in un luogo oggi conosciuto come Botany Bay, sulla Penisola di Kurnell e il 29 aprile ebbero contatti di una natura ostile con gli aborigeni Gweagal[41]. In un primo momento Cook assegnò alla baia il nome di Sting-Ray Harbour[42] per le numerose creature che vi trovarono all'ingresso; questo poi fu cambiato in Botanist Bay[42] e infine in Botany Bay, dopo il recupero di esemplari vegetali unici e sconosciuti recuperati dai botanici Joseph Banks, Daniel Solander e Herman Spöring.

Questo primo sito di approdo fu più tardi caldeggiato (in particolare da Joseph Banks) come un candidato adatto per introdurvi un primo insediamento e un avamposto coloniale britannico. Tuttavia, quando quasi 18 anni dopo, nei primi mesi del 1788, il capitano Arthur Phillip e la Prima Flotta arrivarono per stabilire un avamposto e una colonia penale, constatarono che la baia e la terraferma che la circondava non erano all'altezza del quadro promettente che era stato dipinto da Cook. Phillip diede perciò l'ordine di trasferirsi in un porto a pochi chilometri più a Nord, che Cook aveva chiamato Port Jackson, ma che non aveva ulteriormente esplorato. Fu in questo porto, in un luogo che Phillip chiamò Sydney Cove, che fu stabilito l'insediamento di Sydney. L'insediamento fu ancora per qualche tempo denominato in maniera generica Botany Bay. I membri scientifici della spedizione avviarono quindi la prima documentazione scientifica europea della fauna e della flora australiana.

Al primo sbarco di Cook è legato anche il primo contatto degli europei con gli aborigeni australiani. Appena le scialuppe entrarono nella baia, notarono aborigeni su entrambi i promontori. Verso le 02:00 del pomeriggio gettarono l'ancora nei pressi di un gruppo di sei-otto capanne. Due aborigeni, un giovane e un uomo più anziano, si avvicinarono alle barche brandendo minacciosamente le loro lance e ignorando i doni di Cook. Questi li fece respingere a colpi di moschetto ferendo l'uomo più anziano. Fuggiti, tornarono con altri compagni e ne nacque una scaramuccia tra colpi di moschetto e tiri di lance[43]. Gli adulti infine si ritirarono, ma Cook trovò diversi bambini aborigeni nelle capanne e lasciò loro alcune perline come un gesto di amicizia. Annotò più tardi nel suo diario: «I fili di perline regalati ieri sera ai bambini li abbiamo trovati per terra, i nativi devono aver avuto paura di prenderli». Paura o piuttosto comprensibile diffidenza verso stranieri con volti, abiti e armi mai visti prima. Le pratiche del commercio degli aborigeni erano basate sul dono e su relazioni di fiducia e molto probabilmente i fili di perline vennero abbandonati perché gli aborigeni non volevano compromettersi né avere obblighi di alcuna natura con gli sconosciuti e apparentemente ostili uomini bianchi[44].

Cook proseguì verso nord continuando a tracciare grafici lungo la costa. Si fermò a Bustard Head il 24 maggio 1770. Cook, Banks e altri sbarcarono. L'11 giugno 1770 si verificò un incidente e la Endeavour si arenò su un banco della Grande Barriera Corallina. La nave rimase gravemente danneggiata e il suo viaggio subì un ritardo di quasi sette settimane mentre venivano effettuate le riparazioni sulla spiaggia (vicino a quelle che sono oggi le banchine della moderna Cooktown, alla foce dell'Endeavour river). Mentre si trovavano lì, Joseph Banks, Herman Spöring e Daniel Solander fecero le loro prime importanti raccolte di flora australiana. Nel frattempo gli incontri dell'equipaggio con gli aborigeni locali si mantenevano di natura principalmente pacifica; grazie ai contatti con il gruppo qui incontrato il nome kangaroo entrò ufficialmente nella lingua inglese: proveniva dalla parola in linguaggio locale Guugu Yimidhirr gangurru (pronunciata ɡ̊aŋuru)[45] per una varietà di canguro grigio. La diffusa credenza che kangaroo significasse "non capisco", risposta nella lingua aborigena a una domanda posta in inglese, è soltanto una leggenda[46][47].

Possession Island

Una volta che le riparazioni furono complete il viaggio proseguì passando per il punto più settentrionale della Penisola di Capo York e quindi navigando attraverso lo stretto di Torres tra Australia e Nuova Guinea, in precedenza navigato da Luis Vaez de Torres nel 1606. Dopo aver doppiato il Capo, il 22 agosto Cook sbarcò su un isolotto montuoso, Possession Island, dove innalzò la Union Jack e rivendicò tutta la costa che aveva appena esplorato (in seguito denominata Nuovo Galles del Sud) per la Corona britannica e re Giorgio III[43]. Egli scrisse sul suo diario:

«Nonostante in nome di Sua Maestà io avessi già preso possesso di vari luoghi su questo tratto di costa, ora ancora una volta issai i Colori inglesi e in nome di Sua Maestà Re Giorgio III presi possesso di tutta la costa orientale (...) col nome di New South Wales, insieme a tutte le baie, i fiumi, gli approdi e le isole situate su detta costa, dopo ciò abbiamo sparammo tre raffiche di armi di piccolo calibro, a cui risposero dalla nave con lo stesso numero.»

Superando lo Stretto di Torres dopo Cape York, Cook mise fine a tutte le congetture che volevano che la Nuova Olanda la Nuova Guinea facessero parte della stessa massa di terra[48].

Prevenzione dello scorbuto

A quel punto del viaggio, Cook non aveva perso un solo uomo per scorbuto, una malattia causata dalla mancanza di acido ascorbico, la vitamina C, dalla dieta alimentare dei marinai imbarcati e uno dei flagelli capaci anche nel XVIII secolo di sterminare in pochi giorni interi equipaggi impegnati in spedizioni e viaggi di lungo corso. Aderendo alla politica della Royal Navy introdotta nel 1747, Cook convinse i suoi uomini a integrare la loro dieta con alimenti come agrumi e crauti. A quel tempo era noto che una dieta povera causasse lo scorbuto, ma naturalmente la causa scatenante non era ancora stata individuata né scoperta. James Cook in maniera empirica, basandosi solo sulle sue esperienze, aveva però già focalizzato i pericoli principali, prevenendoli, pur non specificatamente consapevole che una carenza di vitamina C fosse la semplice causa[49].

I marinai del tempo erano notoriamente conservatori contro ogni innovazione e, in un primo momento, gli uomini si rifiutarono di mangiare i crauti. Cook utilizzò un « metodo che mai una volta sapevo avesse fallito con i marinai »[50]. Ordinò che i crauti fossero serviti a se stesso e agli ufficiali, e lasciò all'equipaggio la scelta di mangiarli o meno. Entro una settimana vedere i loro superiori dare un così grande valore a questo consumo fece diventare la domanda così alta che si dovette istituire un razionamento[50]. In altri casi, tuttavia , Cook fu costretto a ricorrere alla tradizionale e dura disciplina navale: « Puniti i marinai Henry Stephens, Seaman, e Thomas Dunster, con dodici frustate ciascuno per aver rifiutato di prendere la loro razione di carne bovina fresca »[51].

L'approccio generale di Cook era essenzialmente empirico e favoriva la più ampia dieta che le circostanze permettessero e la raccolta di quelle verdure che potevano essere raccolte a ogni sbarco. Tutti a bordo mangiavano lo stesso cibo, con Cook in particolare impegnato a suddividere equamente qualsiasi cosa fosse possibile (e anzi raccomandando questa pratica a qualsiasi altro comandante - diario di bordo, 4 agosto, 1770) .

Due casi di scorbuto si verificarono in seguito a bordo, l'astronomo Charles Green e il tahitiano navigatore Tupaia ne furono affetti, ma Cook fu in grado di registrare con orgoglio che al raggiungimento di Batavia non aveva « un solo uomo sulla lista dei malati » (diario di bordo, 15 ottobre 1770), a differenza di tanti viaggi che normalmente raggiungevano quel porto con gran parte dell'equipaggio sofferente per malattia.

Il viaggio di ritorno

L'Endeavour si diresse poi all'isola di Savu, soggiornandovi per tre giorni prima di proseguire per Batavia, capitale della Indie Orientali Olandesi, per essere messa in riparazione. Batavia era nota per le sue epidemie di malaria e, prima del loro ritorno a casa nel 1771, molti uomini dell'equipaggio di Cook soccombettero alla malattia e ad altri disturbi come la dissenteria, tra cui il tahitiano Tupaia, il segretario finlandese e collega scienziato di Banks, Herman Spöring, l'astronomo Charles Green e l'illustratore Sydney Parkinson. Per onorare Herman Spöring e il lavoro da questi svolto durante il viaggio, Cook denominò Spöring Island un isolotto al largo della costa della Nuova Zelanda .

Cook doppiò quindi il Capo di Buona Speranza e si fermò a Sant'Elena. Il 10 luglio 1771 Nicholas Young, il ragazzo che per primo aveva visto la Nuova Zelanda, fu nuovamente il primo ad avvistare l'Inghilterra (in particolare la Penisola di Lizard), e la Endeavour risalì il Canale della Manica, passando per Beachy Head alle 06:00 del 12 luglio; quel pomeriggio l'Endeavour gettò l'ancora ai Downs, mentre Cook sbarcò a Deal.

L'equipaggio superstite della Endeavor aveva circumnavigato il globo, catalogato migliaia di specie di piante, insetti e animali, incontrato nuove razze di persone, e perlustrato enormi continenti. Alla fine l'osservazione del transito di Venere, in un certo senzo "sabotata" dall'effetto Blackdrop e considerata in patria un insuccesso[52], sarebbe rimasta solo una piccolissima parte del primo viaggio di Cook e non certo la più importante. Era stata un'avventura epica.

La pubblicazione dei giornali di bordo

Al loro ritorno i diari di Cook, insieme a quelli di Banks, furono consegnati all'Ammiragliato per essere pubblicati. Lord Sandwich ingaggiò per £6.000 John Hawkesworth, un critico letterario, saggista e direttore della rivista The Gentleman's Magazine per pubblicare un resoconto completo dell'esplorazione nel Pacifico: non solo delle imprese di Cook, ma anche di quelle di Wallis, Byron e Carteret. Hawkesworth pubblicò i diari di Byron, Wallis e Carteret in capitoli separati nello stesso Volume I. Nel Volume II, invece, sovrappose e mescolò i diari di Cook e Joseph Banks con alcune sue personali suggestioni ottenendo una singola narrazione che sembrasse far parlare Cook in prima persona[53]. Il libro apparve nel 1773 in tre volumi dal titolo completo:

AN ACCOUNT OF THE VOYAGES undertaken by Order of His Present Majesty for making Discoveries in the Southern Hemisphere, and successively performed by Commodore Byron, Captain Wallis, Captain Carteret and Captain Cook, in the Dolphin, the Swallow and the Endeavour: Drawn up from the Journals which were kept by the several Commanders, and from the Papers of Joseph Banks, Esq.; by John Hawkesworth, LL.D. In three volumes. Illustrated with Cuts, and a great Variety of Charts and Maps relative to Countries now first discovered, or hitherto but imperfectly known - Printed for W. Strahan & T. Cadell in the Strand. London: MDCCLXXIII

Il libro fu messo in vendita il 9 giugno 1773, ma la cattiva critica diffusa dalla stampa rese la pubblicazione un disastro personale per Hawkesworth. I recensori lamentarono il fatto che il lettore non avesse modo di discernere quale parte del racconto fosse da attribuire a Cook, quale a Banks e quale a Hawkesworth, mentre altri si dissero addirittura offesi dalle descrizioni esplicite degli incontri sessuali avuti dagli esploratori con i tahitiani[54][55]. Cook era di nuovo in mare ancora prima che il libro fosse pubblicato e successivamente si dichiarò molto disturbato da alcuni dei sentimenti che Hawkesworth gli aveva attribuito. Decise quindi per il futuro di pubblicare egli stesso i propri diari.

Note

- ^ Autori vari, Biblioteca italiana: o sia giornale di letteratura, scienze ed arti, pag. 132, Milano, 1830

- ^ Lorenza Acquarone, Filippo Annunziata, Renzo Cavalieri Giorgio F. Colombo, Mauro Mazza, Alba Negri Luca Passanante, Giulia Rossolillo, Laura Sempi, Sistemi giuridici nel mondo, pagg. 186-190, G. Giappichelli Editore, 2012

- ^ Rigby e van der Merwe, p. 24

- ^ Secret Instructions to Lieutenant Cook 30 July 1768 (UK), su foundingdocs.gov.au, National Library of Australia, 2005. URL consultato il 26 agosto 2008.

- ^ Lloyd’s Evening Post, 5 August, The St. James’s Chronicle, 6 August, Courier du Bas-Rhin (Cleves), 1768.

- ^ Also in Lloyd's Evening Post, 19 August and The New York Journal, 3 November 1768.

- ^ a b A General History and Collection of Voyages and Travels, Vol. 12, in Progetto Gutenberg., editor Robert Kerr's introduction footnote 3

- ^ Peter Joseph McDermott, Pacific Exploration, in The Brisbane Courier, Brisbane Newspaper Company Ltd, 6 novembre 1878, p. 5. URL consultato il 27 agosto 2008.

- ^ Rigby e van der Merwe, p. 30

- ^ a b A.H. McLintock (a cura di), Ships, Famous, in An Encyclopedia of New Zealand, Ministry for Culture and Heritage/Te Manatū Taonga, Government of New Zealand, 1966. URL consultato il 5 May 2009.

- ^ Hosty e Hundley, p. 41

- ^ Blainey, p. 17

- ^ C. Knight, H.M. Bark Endeavour, in Mariner's Mirror, vol. 19, United Kingdom, Nautical Research Guild, 1933, pp. 292–302.

- ^ Al cambio attuale avremmo un valore compreso tra le £265 e le £326.000

- ^ Hosty e Hundley, p. 61

- ^ Marquardt, p. 18

- ^ Marquardt, p. 13

- ^ Minutes of the Royal Navy Victualling Board, 15 June 1768, cited in Beaglehole, p. 613

- ^ Beaglehole, p. 588

- ^ Beaglehole, p. cxxx

- ^ un antico grado di sotto-ufficiale della Royal Navy

- ^ Hough, pp. 63–64

- ^ Richard Holmes, The Age of Wonder, HarperPress, 2009., p. 10. Holmes incorrectly states that Green's first name was William, not Charles.

- ^ Beaglehole, p. 4

- ^ Felicity Nussbaum, The Global Eighteenth Century, pag. 239, JHU Press, 2005

- ^ Alistair MacLean, Captain Cook, pag. 54, London, Fontana, 1974

- ^ Rex Rienits, The voyages of Captain Cook, Rienits-Thea, London: Hamlyn, 1976

- ^ Charles Herdendorf, Captain James Cook and the Transits of Mercury and Venus, Journal of Pacific History. Prima Edizione, Vol. 21, pagg. 39–55, 1986

- ^ Cook's Journal, 13 April 1769

- ^ Sono istruzioni che, spesso in campo militare, non devono essere lette fino a un certo momento in modo da garantire la segretezza scritta

- ^ Secret Instructions to Captain Cook, 30 June 1768 (PDF), su foundingdocs.gov.au, National Archives of Australia. URL consultato il 25 gennaio 2007.

- ^ W.J.L. Wharton, Captain Cook's Journal During the First Voyage Round the World, London, 1893. See also J. C. Beaglehole and R. A. Skelton (eds.), The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery, Vol. 1, The Voyage of the Endeavor, 1768-1771, Cambridge University Press for the Hakluyt Society, 1955, p.290.

- ^ W.J.L. Wharton, Captain Cook's Journal During the First Voyage Round the World, London, 1893. See also J. C. Beaglehole and R. A. Skelton (eds.), The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery, Vol. 1, The Voyage of the Endeavor, 1768-1771, Cambridge University Press for the Hakluyt Society, 1955, pp.272-273

- ^ Quiros era un fanatico religioso e appassionato sostenitore della teoria del continente meridionale

- ^ John Harris, Navigantium atque Itinerantium Bibilotheca or A Complete Collection of Voyages and Travels, revised by John Campbell, London, 1764, p.332; cited in J. C. Beaglehole and R. A. Skelton (eds.), The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery, Vol. 1, The Voyage of the Endeavor, 1768-1771, Cambridge University Press and the Hakluyt Society, 1955, p.lxxvi

- ^ Diversamente dalla convenzione civile e moderna che vuole che la data di ogni giorno inizi dopo la mezzanotte del giorno precedente e si concluda alla mezzanotte del giorno stesso, i turni di guardia (dogwatch) iniziavano a mezzogiorno e terminavano a mezzogiorno del giorno dopo

- ^ Navy Traditions and Customs

- ^ Military Rank

- ^ Viaggiando verso ovest, bisogna rimettere all'indietro l'orologio di un'ora ogni volta che si è attraversato un fuso orario

- ^ Arthur R. Hinks, "Nautical time and civil date", The Geographical Journal, 86 (1935) 153–157.

- ^ Questa data non ha bisogno di rettifiche perché lo scontro si verificò, secondo il giornale di bordo, durante il pomeriggio del 29 aprile, ma corrispondeva al pomeriggio della data civile del 28 aprile, 14 ore a Ovest del porto di partenza, che è oggi dieci ore 10 ore a est dello stesso porto, 24 ore dopo, quindi nella data civile moderna del 29 aprile

- ^ a b Cook's Journal: Daily Entries, 6 May 1770, su southseas.nla.gov.au. URL consultato il 26 novembre 2012.

- ^ a b Autori Vari, Australia", The Lonely Planet, pag. 1170, EDT srl, 2012

- ^ Storia di un incontro

- ^ Robson, p. 81

- ^ (EN) Word Detective, Believe it or nuts. (Articoli dell'11/09/99), su word-detective.com. URL consultato il 29 luglio 2011.

- ^ Etymology of mammal names in English

- ^ G. Williams (2002)Template:Full

- ^ Sabina Marchesi, James Cook alla scoperta della Terra Australe

- ^ a b Beaglehole, p. 74

- ^ Wilcox, Ten Who Dared at 97 (Boston: Little, Brown & Co. 1977)

- ^ Martin Terry, Susan Hall, Cook's Endeavour Journal: The Inside Story, pag. 74, National Library Australia, 2008

- ^ Villiers, p. 151

- ^ Ronald L Ravneberg, The Hawkesworth Copy (PDF), su captaincooksociety.com. URL consultato il 9 ottobre 2011.

- ^ Anne Salmond, Aphrodite's Island: The European Discovery of Tahiti, Oakland, CA, University of California Press, 2009, ISBN 978-0-520-26114-3.

Bibliografia in lingua inglese

- J.C. Beaglehole (a cura di), The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery, vol. I:The Voyage of the Endeavour 1768–1771, Cambridge University Press, 1968, OCLC 223185477.

- Geoffrey Blainey, Sea of Dangers: Captain Cook and his rivals, Penguin Group (Australia), 2008, ISBN 978-0-670-07223-1.

- Kieran Hosty e Paul Hundley, Preliminary Report on the Australian National Maritime Museum's participation in the Rhode Island Marine Archaeology Project's search for HMB Endeavour (PDF), Australian National Maritime Museum, June 2003. URL consultato il 22 luglio 2009.

- Richard Hough, Captain James Cook, Hodder and Stoughton, 1995, ISBN 0-340-82556-1.

- K H Marquardt, Captain Cook's Endeavour, Naval Institute Press, 1995, ISBN 1-55750-118-1.

- Ray Parkin, H. M. Bark Endeavour, Miegunyah Press, 2003, ISBN 0-522-85093-6.

- Nigel Rigby e Pieter van der Merwe, Captain Cook in the Pacific, National Maritime Museum (UK), 2002, ISBN 0-948065-43-5.

- John Robson, The Captain Cook Encyclopædia, Milsons Point, NSW, Random House Australia, 2004, ISBN 0-7593-1011-4.

- Alan Villiers, Captain Cook. The Seamans Seaman, London, Penguin Books, 1967, ISBN 0-14-139062-X.

- Arthur Kitson, Captain James Cook, the Circumnavigator, Londra, DODO Press, 2007, ISBN 978-1-406-52908-1.

- Anne Salmond, Aphrodite's Island: The European Discovery of Tahiti, Oakland, CA, University of California Press, 2009, ISBN 978-0-520-26114-3.

- Alistair MacLean, Captain Cook, London, Fontana, 1974, ISBN 978-0-00-653646-8.

- Martin Terry, Susan Hall, Cook's Endeavour Journal: The Inside Story, National Library Australia, 2008, ISBN 978-0-64-227650-6

Collegamenti esterni

- (EN) The Endeavour journal (1) and The Endeavour journal (2), as kept by James Cook – digitised and held by the National Library of Australia

- (EN) The South Seas Project: maps and online editions of the Journals of James Cook's First Pacific Voyage. 1768–1771, Includes full text of journals kept by Cook, Joseph Banks and Sydney Parkinson, as well as the complete text of John Hawkesworth's 1773 Account of Cook's first voyage.

- (EN) The Endeavour Replica A replica of Captain Cook's vessel.

- (EN) Cook's First Voyage Website of illustrations and maps about Cook's first voyage.