Carpe diem

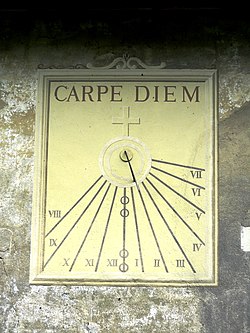

Carpe diem è una locuzione latina tratta dalle Odi del poeta latino Orazio (Odi 1, 11, 8), traducibile in "cogli il giorno"[3] e spesso liberamente tradotta in "cogli l'attimo".[4][5] Viene di norma citata in questa forma abbreviata, anche se sarebbe opportuno completarla con il seguito del verso oraziano: "quam minimum credula postero" ("confidando il meno possibile nel domani"). È un invito[6] a godere ogni giorno dei beni offerti dalla vita, dato che il futuro non è prevedibile, da intendersi non come invito alla ricerca del piacere, ma ad apprezzare ciò che si ha.[1][3] Si tratta non solo di una delle più celebri orazioni della latinità, ma anche di una delle filosofie di vita più influenti della storia, nonché di una delle più fraintese,[7] nella quale Orazio fece confluire tutta la potenza lirica della sua poesia.

Traduzione

Carpe in latino è la seconda persona singolare dell'imperativo carpo ("io colgo"), da intendersi in senso esortativo, mentre diem è l'accusativo singolare del sostantivo dies, che significa "giorno".

Carpo letteralmente significa "io colgo", ma in questo caso è, citando Alfonso Traina, "un verbo tecnico, alla frontiera tra i due campi semantici di prendere e cogliere, che indica un processo traumatico, un prendere a spizzico con un movimento lacerante e progressivo che va dal tutto alle parti", pertanto le numerose traduzioni possibili includono "cogli il giorno",[8] traduzione letterale, "goditi il presente"[9] o "vivi questo giorno".[1]

== Significato

Si tratta di una «filosofia» che pone in primo piano la libertà dell'uomo nel gestire la propria vita e invita a essere responsabili del proprio tempo, perché, come dice il poeta stesso nel verso precedente, "Dum loquimur, fugerit invida aetas" ("Mentre parliamo, sarà fuggito avido il tempo"), ed è inutile sprecare la vita cercando di conoscere il futuro. L'esistenza è vista come limitata e precaria, che può essere bruscamente interrotta da qualsiasi accidente e perciò dev'essere vissuta cercando l'assenza di dolore per non pensare alla fine inevitabile.[10][11] Il carpe diem è una "callida iunctura", ossia la singolare giustapposizione di due termini, tecnica tipicamente oraziana.[12]

Ma anche guardare al semplice godimento di un piacere, pur se responsabilizzato, è mortificante del profondo senso della locuzione. Orazio volle infondere una serena dignità all'uomo che dia valore alla propria esistenza sfidando l'usura del tempo e il suo status effimero. Lungi quindi dall'essere un crasso e materialista invito al bere, od anche un piacere senza turbamento,il "carpe diem" è piuttosto ispirato alla concezione epicurea di felicità come assenza di dolore, ed esprime l'angosciosa imprevedibilità del futuro, la gioia dignitosa della vita e la rassegnazione nell'accettare della morte, che il poeta cerca di esorcizzare con l'invito a vivere il presente per non pensare al momento inevitabile del trapasso.[1][10] È l'espressione di un valore che spesso nelle odi oraziane si confonde con l'ammirata esplorazione lirica del paesaggio, talvolta meraviglioso e sublime, talvolta a tinte cupe e fosche: riflesso perenne di un'esistenza complessa, di un reticolo fittissimo di esperienze ed emozioni che è lecito vivere intensamente prima della morte.[13]

Il Carpe diem nella cultura di massa

- Il tema del carpe diem è stato riproposto nel film di Peter Weir L'attimo fuggente.[14]

Note

- ^ a b c d Dispense dell'Università di Bologna sul "Carpe diem".

- ^ Traduzione di Enzo Mandruzzato.

- ^ a b Carpe diem sull'enciclopedia Treccani.

- ^ Carpe diem su Brocardi.it.

- ^ Odi I,11 su Zanichelli.it.

- ^ nell'ode rivolto a Leuconoe.

- ^ dato che spesso viene intesa come un invito ad un divertimento spensierato.

- ^ ripresa da Enzo Mandruzzato.

- ^ Mario Ramous e Enzio Cetrangolo.

- ^ a b Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Vides ut alta, Mondadori education, ISBN 9788843415885.

- ^ Orazio e la poesia del tempo, da F. Citti, Studi oraziani. Tematica e intertestualità, sul sito dell'Università di Bologna.

- ^ Le odi di Orazio su OilProject.

- ^ "La natura ed il paesaggio in Orazio", Michele Coccia, sul sito del Centro universitario europeo per i beni culturali.

- ^ Le frasi celebri de "L'attimo fuggente" su "Il Mattino".

Bibliografia

- Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Vides ut alta, Mondadori education, ISBN 9788843415885.

Voci correlate

Altri progetti

- Wikiquote contiene citazioni di o su carpe diem

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su carpe diem

Collegamenti esterni

- Orazio-Odi, I,11, su antiqvitas.it.

- Dispense dell'Università di Bologna sul "Carpe diem" Su Wayback Machine

- Orazio e la poesia del tempo, da F. Citti, Studi oraziani. Tematica e intertestualità, sul sito dell'Università di Bologna Su Wayback Machine

- Carpe diem sul vocabolario Treccani

| Controllo di autorità | GND (DE) 4416954-1 |

|---|