ラムセス2世

この記事には複数の問題があります。 |

ラムセス2世(Ramesses II、紀元前1301年頃 - 紀元前1213年頃)は、エジプト新王国第19王朝のファラオ(在位:紀元前1279年頃 - 紀元前1213年頃)である。[3]ラメセス2世、ラメス2世と表記される場合もある。

| ラムセス2世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Ramesses II "Ramesses the Great" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

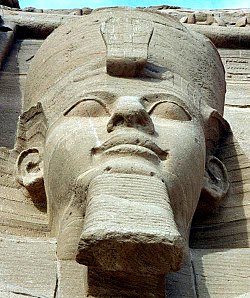

アブ・シンベルにあるラムセス2世の像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古代エジプト ファラオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 統治期間 | 紀元前1279年 - 紀元前1213年,第19王朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 共同統治者 | セティ1世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前王 | セティ1世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次王 | メルエンプタハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ファラオ名 (五重称号)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 配偶者 |

ネフェルタリ イシスネフェルト1世 マアトネフェルラー[注釈 1] ビントアナト メリトアメン ヘヌトミラー ネベイタアウィ ヘヌトタアウィ メリトラー ステラーリ(?) イェ(?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 子息 |

カエムワセト メルエンプタハ (少なくとも48人か) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 子女 |

ビントアナト メリトアメン (少なくとも59人か) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 父 | セティ1世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 母 | トゥヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出生 | 紀元前1301年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 死去 | 紀元前1213年(享年88歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 埋葬地 | KV7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 記念物 | アブ・シンベル神殿, アビドス, ルクソール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

父王セティとの共同統治を経て即位したラムセス2世は、パレスチナ地域の帰属をヒッタイト帝国のムワタリ2世などとカデシュの戦いなどの数々のいくさで争い、エジプト各地に神と自身の業績をたたえる数多くの巨大建造物を築いた。積極的な外征を行い、ヌビアやリビュア、そしてアジアなどにおいてエジプト新王国の勢力圏を延ばした。

外交においては、ヒッタイトのハットゥシリ3世とは世界初の平和条約であるエジプト・ヒッタイト平和条約を締結した。エジプト国内では歴代ファラオの中でも稀にみる在位の長さを誇り、即位して以来約70年間に及んで王権を維持した。

概要

編集その治世において、エジプトはリビュア・ヌビア・パレスチナに勢力を伸張した。紀元前1286年頃、総勢約2万の兵を率いてメソポタミアへの親征を開始し、カデシュの戦いを行った。その他にも多数の遠征をし強権的な外交戦略を展開した。

ラムセスという誕生名は、「ラーは彼に生を与えた者」という意味の「ra-mes-sw」のギリシア語読みである。なお、ラムセス3世以降の同名を称する第20王朝のファラオとの血縁関係は無いとされる。即位名はウセルマアトラー・セテプエンラー(User maat Ra-Setep en Ra)。これは「ラーのマアト(正義、真理、宇宙の秩序などの意)は力強い。(彼は)ラーに選ばれし者」を意味し、これをギリシャ語化した「オジマンディアス(コイネー:Οσυμανδύας、Osymandýas)」の名でも知られる。

年代には諸説あるが、22歳で即位し、66年間統治し、88歳で没したとされる。[3]その間、王妃ネフェルタリのほか、何人もの王妃や側室との間に、賢者として名高いカエムワセト、後継者となるメルエンプタハなどおよそ50人の息子とおよそ60人の娘を設け、娘の中には父親であるラムセス2世と親子婚を行った者もいる。しかし、一般にはこれらは儀式的な結婚であったと考えられており、いかなる王女や王妃が子をもうけたという証拠もない。かつて娘を産んだと考えられていたビントアナトも例外ではない。[4][5]もっとも、この大半は養子であり、王の息子/娘の称号を与えられただけだという説もある。[6]しかし、非常に大柄(約180cm)で、在位期間も他のファラオ達よりも長く、妃の数も多かったことが伝わっているラムセス2世が多くの子を残さなかったとは考えにくく、彼らは王の実子であると考える説もある。

しかし、彼の長い人生において生殖能力が次第に衰えていったこと、そしてハットゥシリ3世がラメセス2世に宛てた手紙によれば、ヒッタイトの王女が娘を出産したある時点で、人々の間には「ラメセス2世はもはや息子をもうけることができない」という見解が広まっていた:[5]

「もし彼女が息子を産んでいたなら、ヒッタイトの土地を彼女の息子に与えたであろう。しかし、あなたは私の娘との間に息子をもうけていない[…]。言われているように、私の兄弟(ラメセス2世)がもう息子をもうけることが不可能になったというのは?」[5]

このラメセス2世を怒らせた手紙は、ある程度現実を反映している可能性がある。もしそうであれば、ラメセス2世の子どもたちの中には、実子ではなく養子であった者も一定数いた可能性がある。特に、ラメセス2世が虚飾や捏造で知られていたことを考慮すれば、彼は簡単な銘文や工芸を用いて先人の業績を奪い、カデシュの戦いの真実を隠蔽し、全国にわたって彼の「偉大な勝利」を示し、ヒッタイトから平等な立場でエジプトに嫁いだマアトネフェルラーをヒッタイトからの貴重な献上品として描くなどしていた[7][8]…この一連の、現代から見れば虚栄かつ虚偽に見える行為は、実際にはエジプトの神聖王権を考慮したものであり、己を至高無敵の神聖王として演出するためのものである。このことは、彼の統治に大きな利益をもたらすものであり、古代エジプトのファラオたちにとって必要な行為であった。[5]

また、猛牛(kA-nxt)として、ラメセス2世には卓越した生殖能力を有することが期待されていた。第19王朝において、ラメセス3世は自身の神殿で、多くの「美人」との私生活を公開していたが、これは彼の卓越した精力を示すためと考えられている。ラメセス2世の場合、その膨大な子孫の数こそが、彼を一般人と区別し、神聖性を示すものであった。この観点からすると、彼の多くの子孫は「政治的」であり、同様に政治的行為である。[5]ゆえに、彼がこの点で特別に誠実な美徳を示すと信じる理由はない。

生涯

編集この節の加筆が望まれています。 |

紀元前1301年頃、ファラオ・セティ1世の王子として生まれた。[3]母は妃トゥヤである。かつてラメセス2世に兄がいたと考えられていたが、この説は否定されている。考古学的証拠で名前が隠されていた人物は、ラメセス2世の兄ではなく、一般の官吏であることが判明した。[9]

成長後のラムセス2世は少なくとも3年間ほどの父親のセティ1世との共同統治を行った[10]。当初は父王セティ1世が外征・外交を、ラムセス2世は内政を司る形態が採られていたようであるとされている[10]。その後、紀元前1279年、ラムセス2世は父の死後、22歳の時にファラオに即位したとされている。[3]

ラムセス2世が属するエジプト第19王朝は前代のエジプト第18王朝から王位を譲られてからラムセス2世でまだ3代目であったが、ここからエジプトは再び強国へと返り咲くことになる。

ラムセス2世の即位年は、前述のように紀元前1304年という説、あるいは紀元前1290年、1279年ごろであるとされている[11]。このようにラムセス2世の即位年は大体紀元前14世紀末期ごろから13世紀の初頭であるということのみがはっきりしている[12]。

彼の最初の妻たちは、彼が王太子となった初年に与えられた。その年、セティ1世は彼に一整座の後宮を賜り、その中でネフェルタリが最終的に抜きん出て正妃となった。[3]彼女はその後の年月で次々と昇進し、国家最高の女神官となり、多くの芸術作品ではラメセス2世と肩を並べて描かれ、女神として崇められ、ラメセス2世自身によって祭祀され、複数の神殿を有し、神の母とされる。[3][13][14][15]トゥヤの後、彼女はアメンの神妻となった。彼女は古代エジプト史上、王の娘でも在位の王太后でもないアメンの神妻として初の人物である。[16]彼女は第19・20王朝を含むラメセス時代全体で、夫の陵墓に描かれた唯一の王后であり[4]、ラメセス6世の時代まで安定した祭祀が行われた。[17]しかし、ラメセス2世には他にも多くの妃が存在した。

当時の中東地域では、多数の小国の帰属を巡り、製鉄技術を背景とした強大な勢力を有するヒッタイト帝国とエジプトが争っていたが、ラムセス2世は治世第5年の紀元前1286年、ヒッタイトが裏で糸を引く反乱を鎮圧するために総勢2万の兵を率いて中東への親征を開始した。ラムセス2世が中東へ遠征を行うのは初めてであった。シナイ半島を通り越したラムセス2世は当時高度にエジプト化されていたガザの街に駐屯した。次いでアスカロン(現在のイスラエル南部のアシュケロン)を征服した。エジプトを離れたラムセス2世はヒッタイトに属していた小国アムルを降伏させ、エジプトに帰属させた。アムルの失陥を見逃さなかったヒッタイトは、アムル奪還のために派兵し、その結果として「カデシュの戦い」が勃発した。

ラムセス2世はヒッタイト王ムワタリ2世率いるヒッタイト帝国軍とカデシュの地で争った。偽情報に翻弄された結果有力な軍団を壊滅させられるなど苦戦し、ヒッタイト勢力をパレスチナから駆逐するには到らなかった。両者ともに相手を退けるに到らなかったももの、ヒッタイト勢力は南下に成功するなど領土拡大に成功した。両国の間では長期にわたって戦争が続いたが、ムワタリ2世の死後、彼の兄弟がクーデターを起こしたことで、ヒッタイトの政局が揺れ動いた。ラムセス2世の第21年(紀元前1269年)ごろ、ラムセス2世、王太后トゥヤとヒッタイトの新王ハットゥシリ3世夫婦は平和条約を結んで休戦し、ラムセス2世はヒッタイト王女を王妃に迎えた。これは世界史上初の平和条約とされる。条約文はヒッタイトの首都ハットゥシャの粘土板やエジプトの神殿の壁面でも発見された。彼は多くの神殿をエジプトの神々に捧げたが、自らを太陽神として崇めさせた。彼の建設したアブ・シンベル神殿をはじめとする神殿には神々に列する彼の姿が多く残されている。

この平和条約では、両国間の戦争状態の終結、政治亡命者の引き渡し、相互軍事援助、国境の現状維持を確認し合い、ラムセス2世はヒッタイト王女マートネフェルラー(ヒッタイトの第一王女で、ハットゥシリ3世王と正妃プドゥヘパの娘である)を後宮に迎えた。彼女はラメセス2世統治24年にエジプトに到着し、ラメセス2世の正妃となった。[3]

一部の人は、アブ・シンベル神殿の両国婚姻記念碑の一文に基づき、この石碑がラメセス2世の王妃マートネフェルラーへの愛を語るものだと考えている。しかし、ラメセス2世は多くの学者から虚栄心が強く傲慢であると批判されており、これは決して根拠のない話ではない。ヒッタイト王ハットゥシリ3世は、ラメセス2世が自分に対して下僕のように振る舞ったと何度も憤慨しており、この批判は婚姻記念碑に端的に表れている。碑文では、長大なラメセス2世讃美の後、ハットゥシリ3世が平和を懇願し、ラメセス2世は最終的に寛大に承諾したと記される。ハットゥシリ3世は下僕のようにエジプトに赴き、数えきれないほどの貴重な貢物を捧げ、その中に長女も含まれていたとされる:[5]

「ヒッタイトの大首長が語った言葉:『私はあなたの前に参りました。あなたは外国の地を従わせる者としての完全さを拝します。あなたはまさしくセトの子であり、セトはヒッタイトの地をあなたに定めました。私はすべての財産を自ら差し出し、長女を最も先にして、これらをあなたの前に捧げます。あなたが我々のために定められたすべては良きことであり、私は永遠にあなたの足下に従い、ヒッタイトの全地もまた同様に従います。あなたはラーの玉座に現れ、すべての地は永遠にあなたの足下にあります。』」[5]

しかし実際には、両国間の書簡では、ラメセス2世とハットゥシリ3世は兄弟のように互いを称していた。ハットゥシリ3世がラメセス2世の不敬を指摘した後も、ラメセス2世はこれを否定し、ハットゥシリ3世が偉大な君主であることは知っているが、現実にはヒッタイトを貶めて自らを高めることをためらわなかった。ハットゥシリ3世は一度もエジプトに来たことはない。碑文に登場するヒッタイトの王女も、彼女が称賛されたことから、一部の者はラメセス2世の愛の対象であったと解釈しているが、実際には彼女は貢物の一部として扱われ、ラメセス2世の偉大さを際立たせる役割を担っていた。ラメセス2世の芸術作品においても、彼が描くのは常に自らが望む自分自身であった。[5]

「それから、エジプトへやって来たヒッタイトの大首長の娘が王の御前に連れて来られた――多くの贈り物が彼女と共にあり、限りなくあらゆる種類のものであった。王は彼女の容姿を見て、美しく、女性の中で最も優れており、官僚たちがまるで女神のように彼女を崇拝しているのを認めた。これは実に偉大で神秘的かつ壮麗な奇跡であり、以前には知られておらず、口伝で語られたこともなく、先祖の書物にも記されていなかった――すなわち、ヒッタイトの大首長の娘がエジプトへやって来たことだ。王の目には彼女は完璧であり、王は彼女を何よりも愛した。これは幸運な出来事であり、父プタハ=タチェネンが定めた勝利のごときものであった。彼女の名は『王妃マートネフェルラー』と宣言された――永遠に生きられんことを――ヒッタイトの大首長の娘、ヒッタイトの大女主人の娘。王の宮殿において彼女は幸福にされ、毎日王に従い、その名は全土に知らしめられた。」[5]

ラメセス2世は、最初に反抗したヒッタイト(唯一彼に対抗した国)を讃えることで、その征服により一層の栄光を得た。さらに、ハットゥシリ3世が自国の娘を彼の妻、ひいては正妃として差し出すことを寛大に許すことで、その偉大さをさらに際立たせたのである。[18]

婚姻石碑の存在により、この結婚には当初から影が差していた。しかし、ラメセス2世とヒッタイトからの新妻マートネフェルラーの間には確かに安定した感情的つながりがあった。ラメセス2世はハットゥシリ3世に手紙を送り、ヒッタイトの王太子が亡くなったり王位を継承しなかった場合、自分がヒッタイトの王位を継承できるかどうかを尋ねた。ハットゥシリ3世は断固として拒否し、王位継承者は若者でなければならず、ラメセス2世は年を取りすぎていると答えた。しかし、彼は自分の娘とラメセスの息子に王位を譲る意向を示した。ラメセス2世とマートネフェルラーが生んだ子は一人の娘のみであった。ハットゥシリ3世は当初喜んだが、その娘が生まれた数年後、怒りの手紙をラメセス2世に送り、マートネフェルラーとの間に息子をもうけられないことを責め、他の者が言う通り、もはや子をもうけることはできなかったと述べた。[5]この侮辱は、ラメセス2世を激怒させた可能性がある。最終的に、マートネフェルラーはファイユームの後宮に送られ、余生を過ごした。

また、カデシュの戦いにおけるラムセス2世の勝利の喧伝は、エジプト軍の軍制改革の妨げとなり後に災いを残すことになる。ラムセス2世はこの戦いの栄光を自賛するため宮廷書記ペンタウルに詩を作らせ、カルナック神殿からアブ・シンベルに至るまでの大神殿の壁に詩を彫らせた。

その後、ラムセス2世はナイル第1滝を越えてヌビアに遠征した。ラムセス2世は戦勝の記念碑を多く築き、現在もっとも記念碑の多く残るファラオとなっている。その内、アブ・シンベル神殿は著名で、壁には浮き彫りに王の業績、北の壁にはカディシュの戦い、南の壁にはシリア・リビュア・ヌビアとの戦いが描かれている。ヌビアは後にエジプトに同化され、本家エジプトの衰退を救う形で王朝を立てることになる。このように、古代エジプトの周辺地域のリビュアやヌビア、パレスチナ地方に勢力を伸張し、その現地民からも崇敬を受けた。

また、ヌビア遠征の際には「清純の山」と呼ばれたゲベル・バルカルにはアメンの神殿を築いたが、この神殿は後のヌビア王国の宗教的なよりどころとなった。寺院の基礎は、恐らくエジプト第18王朝のファラオ、トトメス3世の治世の間に建設が開始されたが、さらに大規模な神殿となるにはラムセス2世の時代を待たねばならず、その後もヌビア王国の王たちにより改修や増築がなされたこの寺院は、ヌビア地域のアメン信仰の重要な神殿になった。

統治8年目には、ガリラヤ地方に再度出兵した。

統治22年目には、母トゥヤが亡くなる。

紀元前1256年、ラメセス2世の正妃ネフェルタリが亡くなると、ラメセス2世はネフェルタリ自身の娘メリトアメンと、側妃イシスネフェルト1世の娘であるビントアナトを側妃として迎えた。その後、両者は正妃(第一王妃)となったが、イシスネフェルト1世は自らの死後にのみ葬儀で正妃として追贈され、彼女の娘ビントアナトよりも後であった。[3]

ラムセス2世の長い治世は後継者と目していた人物が自分より先に死ぬという後継者問題を引き起こすきっかけにもなり、3人目の下プタハの最高司祭を務め、メンフィス地区を中心とするナイル河流域に多大な業績を残し父の治世に貢献した王太子カエムワセトは父に先立ち死去し、最終的にラムセス2世の後継者となったメルエンプタハは第13王子であった。メルエンプタハはラムセス2世の在位中、三人目に選んだ後継者で、以前に後継者と目されていた第1王子アメンヘルケブシェフ、第2王子ラムセス、第4王子カエムワセトは、ラムセス2世が崩御する以前に亡くなったためファラオに即位することはなかった。また、メルエンプタハにしても後継者に指名されたのは40代の時である。

ラムセス2世は当時の首都テーベに代わる新首都「ペル・ラムセス(Pi-Ramesses)」を作らせた。名前は「ラムセス市」を意味する。ペル・ラムセスはナイルデルタ地域に建てられた。このペル・ラムセスは地政学的にも重要であり、アジアにあるエジプト王国の属国とヒッタイト帝国との外交やアジアへの軍事的行動を容易にした。以前の首都テーベは上エジプトに存在し、アジアへの軍事的行動には迅速性に欠けていた。

王都をペル・ラムセスへと移したことによって、情報と外交官ははるかに迅速にラムセス2世のもとへと到達し、軍の主要部隊も市内に収容できた。その結果、ヨルダン地域からのヒッタイトまたは遊牧民の侵略に対処するために以前よりもさらに迅速に軍を動員することが可能になった[19]。

ペル・ラムセス市の人口は30万人を超え、古代エジプトの大都市の一つとなった。ペル・ラムセスはラムセス2世の死後1世紀以上にわたり繁栄した。以前はタニス(Tanis)がペル・ラムセスだと考えられていたが、現代ではペル・ラムセスはタニスではなく、現代のカンティール(Qantir)に当る場所にあったという説が有力である。彼は多くの神殿をエジプトの神々にささげたが(例:アブシンベルの巨大なアブ・シンベル神殿の建築)、それだけでは満足できず、自らを太陽神とし、彼の建設した神殿には神々に列する彼の姿が多く残されている。

紀元前1224年、又は紀元前1212年、ラムセス2世は約88歳で死亡したとされる。[3]ただし、確固たる数字が存在するわけではない。彼は90歳か91歳で亡くなったと考える学者もいる。死後、ラムセス2世のミイラは王家の谷のKV7に埋葬され、息子で王太子のメルエンプタハが跡を継ぎ、ファラオに即位した。

ラムセス2世は、彼の治世の間に前例のない13または14のセド祭(ファラオの治世更新祭)を催した。これは、最長の在位を誇るペピ2世の記録をも上回る。彼の遺体は王家の谷で1881年に発見され、墓の内部からエジプト考古学博物館へと移され、現在でもそこに展示されている。

なお、この古代にしては高身長なラムセス2世のミイラはテーベ大司祭でファラオのパネジェム2世の家族墓で見つかったが、このミイラは過去2回埋め直されていることが分かっている。このミイラは、20世紀にカビを取り除いて保存することを目的としてフランスへと運ばれた時、生きている王のような待遇を受けた。例えば、パリのシャルル・ド・ゴール国際空港に到着したときには儀仗兵が捧げ銃を行う国王への礼をもって迎えられたとされている。

業績

編集建設事業

編集ナイルデルタの祖先の地に美しい王の町をつくり、また、カルナック神殿、ラムセウム、アブ・シンベル神殿などをはじめエジプト各地に多くの神殿などの記念建築物を建設し、その他にもオベリスク、宮殿、巨像などを多く建立し、その権勢と国力のほどを示した。

ラムセス2世は、紀元前1290年に首都をテーベから、ナイル川のデルタ地帯の東に作ったペル・ラムセスに遷都した。この新首都はラムセス2世によって、エジプト第2中間期のヒクソス王朝の時代の都であったアヴァリスの遺構の上に建てられた都市だった。王宮をテーベからそのさらに北に移転するという計画は、地政学的な理由によって動機づけられた。ペル・ラムセスはエジプトに敵対的なパレスチナのヒッタイト帝国との国境の近くに位置する。その為、この移転によってパレスチナの情勢や情報をより迅速にファラオの下に届けることができるようになった。また、軍の主力部隊が市内に駐留することもできたため、兵をすぐに動員することが可能となった。

その後、ペル・ラムセス市は1世紀にわたり繁栄し、30万人の住民が住んでいたという説もある。しかし、後の強大国家としての零落は市の重要性を低下させ、タニスへの遷都により都市は衰退した。

また、テーベ(現在のルクソール)のカルナック神殿(アメン神殿)を整備した。ラムセス2世はその当時もっとも外に位置していた第2門塔の外側に、更に中庭を拡張し、第2門塔の前には自身の巨大な像を築かせた。現在でも、カルナック神殿にはラムセス2世の偉業をたたえるレリーフや彫刻などが数多く残されている。また、テーベの西岸には自身葬祭用の巨大なラメセウム(ラムセス2世葬祭殿としても知られる)を建てさせた。この葬祭殿はファラオの物としては最大級で、華麗さも目を引く遺跡とされる。そして、ヌビア地域にも多くの記念建造物を建てさせている。ラムセス2世はまたアブ・シンベル神殿を造営した。これはアスワン・ハイ・ダムの建設に伴って移転され、これを機に世界遺産の制度が制定された。アブ・シンベル神殿にはラムセス2世の巨像4体とその内部のレリーフを見るために、観光客が訪れている。現在アブ・シンベル神殿は世界遺産に登録されている。他にも「カルナック神殿」や「ラムセス2世葬祭殿(ラムセウム)」等多数の建造物を残している。

その他に代表的なものは、メンフィスに残るラムセス2世の巨像や、現在はパリのルーヴル美術館に展示されているラムセス2世の巨像などが挙げられ、いずれもファラオの像としては最大級の物である。また、アビドス遺跡に残るオシレイオン(オシリス祠堂)を築かせたのもまた、ラムセス2世である。

軍事

編集最も有名なのは、ヒッタイト帝国と属国の都市カデシュをめぐって争われたカデシュの戦いである。その戦いにおいては引き分け又は事実上の敗北を喫したとされたが、後に平和条約を締結した。

ラムセス2世はカデシュの戦いの結果を受け、軍改革のため息子たちを様々な軍の隊長の位置に置いた。彼はまた、外国人であるヌビア人、リビュア人、アジア人によるファラオの近衛軍団を創設した。これらの外国の傭兵は、のちのエジプト第3中間期ごろまでエジプト軍を形成した。

家族

編集ラムセス2世は生涯に8人の正妃、および多くの側室を娶り、100人以上の子をもうけたとされる。前後して4人の王子を立太子した。

王太后

編集- トゥヤ

- セティ1世の王妃(側室の可能性の説もある)。夫の統治時代にはほとんど記録がなかったが、ラムセス2世即位後は活躍が目立つ。ラムセス2世がラムセウムの中トゥヤの記念堂を設立し(彼女とネフェルタリによって共同で所有された[3])、9mの巨像を建立し(より巨大なラムセス二世の巨像に付随しており、反対側には同規模のネフェルタリ像があったと考えられている。これはアメンホテプ三世のメムノン巨像に類似している[3])、彼女の墓はネフェルタリの墓と並んで、王妃の谷全体で最大規模の墓である(Qv80,壁画は焼失した。しかし、一部の壁の元の線画は識別可能であり、他の王妃の谷の墓と比較することで、学者たちはほぼ墓の中の原初の壁画を復元することができた。[4])。女神官「神妻(God's Wife)」の称号を持ち、大きな政治権力を持っていた。ラムセス二世の治世第21年に、エジプトとヒッタイトの間で和平条約が結ばれた際、彼女もその中で役割を果たし、ヒッタイト王室に二通の書簡を送った。[3]

王妃

編集ラムセス2世の王妃(正妃)は、ネフェルタリ・メリエンムト(Nefertari-Meritmut)、イシスネフェルト1世(Iset-nofret)、ビントアナト(Bintanath)、ネベイタウェイ(Nebettawy)、メリトアメン(Meritamen)、ヘヌトミラー(Henutmire)、ヘヌトタアウィ(Henuttawy)、マートネフェルラー(Maathorneferure)

- ネフェルタリ

- ラムセス2世最初の正妃であり、「世襲貴族女性(iryt-p`t)」や「神后(God's Wife)」の称号を持ち、数多いる妃の中で最も有名な妻である。ラムセス2世は即位前にネフェルタリと結婚した。彼女は「王の娘」の称号を持っていないので、王族出身ではなく、「世襲貴族女性(iryt-p`t)」は王族(太后、王妃、王女を含む)にとって、これは実際には一般的な称号であり、出自を示すものではない。

- また考古学者のティルディスレイはネフェルタリの墓で発見された球飾りの装飾に前王朝のファラオであるアイのカルトゥーシュが用いられていることを根拠に彼女がアイの孫娘だったのではないかという説を唱えている。

- ラムセス二世が王位に就くと、彼女は正妃となった。彼女の記録や壁画は上エジプトだけでなく下エジプトにも広がっており、遺跡の保存状態が良好な上エジプトだけでなく、保存状態のあまり良くない下エジプトにも多くの痕跡が残っている。例えばヘリオポリスでは彼女の巨大な像(現在は台座のみが現存)が出土しており[20]、新首都ペル・ラムセスなど古代エジプトナイル川下流地域にも多数の記録がある。ギーザやナイル・デルタ地域、さらにはシナイ半島――すなわちエジプトのアジア領――においても、多くの記念物が発見されている。[6][21][22]ペル・ラムセスでは、ネフェルタリも多くの儀式を行い[6]、夫と共に何度も滞在した[23]。彼女は上下エジプトの共同の第一王妃として、非常に高い待遇を受けており、まさに伝説的な人物であった。

- ラムセス2世はアブ・ジンベル大神殿の隣にネフェルタリと女神ハトホルのための小神殿を建立した。さらに、ラムセウムの中記念堂(誕生殿)はネフェルタリとトゥヤによって共同で所有され、記念堂内ではラムセス二世およびその長子の神聖な誕生が祀られ、トゥヤとネフェルタリの「神の母」としての地位が確立された。[3]ユイという名の高官が正妃ネフェルタリ・メリエンムト神殿の大総管であることが確認されており[15]、この神殿はテーベに所在する。ネフェルタリはアニバ神殿にも神像と供物一式を有しており、その供奉はラムセス六世の時代まで続いた。[17]

- ネフェルタリはエジプトの母とみなされており、彼女の小さな神殿では、ハトホルやイシスと同一視され、洪水を起こして全国に命をもたらした。[6]彼女は生前すでに女神として崇拝され[24]、また摂政を務めたと考えられており、巨大な政治的権力を有していた。[13]ルクソール神殿の壁画には、彼女の称号の一つとして「彼女が言うことは何であれ、人々はそれを実現する」と記されており、これは極めて高位の権力称号で、通常は摂政とみなされる王太后にのみ授与され[16]、称号を与えられた者は宮廷に対してあらゆる命令を下す権限を持つことを意味する。[25]ラムセス二世の治世第21年にエジプトとヒッタイトの間で和平条約が締結された際にも、彼女は役割を果たし、ヒッタイト王室に四通の書簡を送った。そのうち二通は彼女が単独で、残りの二通はラムセス二世と共同で送付したものであった。彼女は莫大な財産を有しており、それによって独立して外国との外交・貿易を行うことができる。[26]

- 彼女の正妃としての在位期間は約23年で、トゥヤの死後に亡くなった。トゥヤの「神妻」の称号を継承していたためである。彼女はトゥヤ存命中からラメセス2世の王妃として神妻の職務を担い、神妻としての待遇や付随する称号を享受していたものの、彼女が真に神妻の称号を得たのは、トゥヤの死後である。[16]トゥヤの墓からは第22年紀年の酒罐が出土しており、ヘカナクトの石碑では彼女が生命のシンボルを手にした女神の姿で描かれ、ヘカナクトによって崇拝されていた。石碑には彼女の夫と娘が祭祀を行う姿も見られ、祭祀には神格化されたラムセス二世自身の三神も含まれていた。この時点で彼女はすでに亡くなっており[3]、ヘカナクトの任期はラムセス二世統治第24年で終わる。ネフェルタリはそれ以前に亡くなっており、ラムセス二世統治第22年から第24年の間、おおよそ第23年に死去したと考えられる。

- ネフェルタリはラムセス二世の陵墓に描かれており、第十九・二十王朝、すなわちラムセス朝全体において、夫であるファラオの陵墓に描かれた唯一の王妃である。[4]

- イシスネフェルト1世

- 出自は不明。「世襲貴族女性(iryt-p`t)の称号を持ち、王族(太后、王妃、王女を含む)にとって、これは実際には一般的な称号であり、出自を示すものではない。

- 多くの証拠が、彼女がファラオ・ホルエムヘブの親族であることを示している。[27]もちろん他の説も提唱されているが、いずれも考古学的な証拠によって裏付けられてはいない。

- ラムセス2世は即位前に彼女を迎えた。彼女はラムセス2世最初の妃の一人であり、第一王女/正妃ビントアナト、王太子ラムセス、王太子/プタハの最高祭カエムワセトとファラオメルエンプタハの母である。

- 彼女はラメセス二世の芸術作品には一度も登場せず、ほとんど自身の息子たちの作品や、自身の葬礼に関わる芸術作品の中でのみ現れる。彼女が正妃の称号を有していたことを示す最も早い証拠は、次子カエムワセトが彼女の葬礼で行った弔辞である。アスワンの石碑には、長子がすでに王太子、長女がすでに正妃として記されている一方で、彼女は側妃にすぎなかった。現存する証拠から、彼女はネフェルタリの死後数年、ラメセス二世統治30~33/34年頃に亡くなり、自らの葬礼で正妃として追封されたことがわかる。[3]

- 彼女は下エジプトを代表する王妃であるとする見解もあるが、実際には、最もよく知られている記録はアスワンとシルシラの2か所にあり、いずれも上エジプトに位置している。アスワンの石碑では彼女は側妃として描かれ、シルシラの石碑では死者として表現されている。両石碑とも彼女の次子による作品である。他の彼女に関する作品の多くは、葬礼やメンフィス、彼女の息子たちに関連しており、彼女はメンフィス出身で、長期間メンフィス(おそらく後宮の施設)に居住していたと考えられる。彼女は王妃の谷に葬られる資格もなく、ラメセス時代(第19、20王朝)の王室祭祖名簿にも登場していない。[28]これらは、彼女の正妃の称号が生前のものではなく、死後に追封された名誉称号であったことを示している。

- 出土した随葬品から、彼女の墓はメンフィスに所在することが確認されている。[3]帝王谷で出土した「イシスネフェルト」という名の陶片もあるが、この「イシスネフェルト」の名前はカルトゥーシュに記されておらず、いかなる称号も付されていないことから、ラメセス二世の同名女性の子孫である可能性が高い。[29]

- ビントアナト

- 第一王女。ラムセス2世とイシスネフェルト1世の娘。王子リストと違って、ラムセス2世の王女リストの順位が不定であり、異なるリスト間で順位が違う。ただし、ビンタアナトは常に一番目。彼女はネフェルタリがまだ生きている間(少なくとも王の治世21年前)に側妃となった。後に正妃となった。

- 彼女は父親ラムセス2世と結婚したが、かつて一部の研究者は、彼女の墓に再び現れる「王之女」の像を彼女の娘であると誤認していた。しかし現在、この「王之女」はビント・アナト自身の幼少期の姿であることが信頼できる証拠により確認されており、同時代の『Book of the Dead』の記述と対応している。[30]

- 「世襲貴族女性(iryt-p`t,いわゆる「female heiress」と本質的には同じ言葉であるが、古代エジプトにおける「Heiress」理論はすでに否定されている。前述の通り、王族(先天的であれ後天的であれ)はこの称号を一般的に持っており、過去の翻訳はもはや受け入れられていない。)•偉大な一番目(tpit-wrt)」「後宮の主」の称号を持ち、前者の称号は彼女が王の長女であることを示しており、この称号はある母親から生まれた第一王女にも授けられる。ネフェルタリの長女として、メリトアメンもこの称号を有していた。後者は音楽司祭の称号であり、彼女の場合、正式には「アメンの後宮における偉大者」となる。[3]一部では彼女を大臣のような役割とみなす説もあるが、これを裏付ける証拠はない。

- カルナック神殿の王妃像で有名であった。この像はファラオ像の両脚の間に置かれ、サイズは比較的大きい。しかし、この像は実際には彼女に属するものではない。王妃像には銘文がなく、そもそもファラオ像自体がラメセス二世のものと断定されているのも推測に過ぎない。像は二度にわたり略奪されており、元の所有者を正確に判断することは不可能である。像に描かれた王妃は、学者によれば、ある王女王妃に属する可能性があり、ビンタアナトである可能性が指摘されている。理由は、彼女が他の場所でもしばしばファラオ像に登場するためである。[31]しかし、メリトアメンも同様の頻度で王像に現れ、ラメセス二世統治後期まで生存していたこと、さらにこの像の顔つきがメリトアメンの他の像により類似していることから、実際にはメリトアメンに属する可能性が高いと考えられる。

- 墓所は王妃の谷のQV71、壁画は大部分が焼失している。しかし、原始の下絵(線画)はまだ判別可能である。

- メリトアメン

- 第四王女。ラムセス2世とネフェルタリの娘。母ネフェルタリ死後に正妃となった。

- 「世襲貴族女性(iryt-p`t)•偉大な一番目(tpit-wrt)」「後宮の主/アメン•ラーの後宮における偉大者」称号を持ち、ラメセス二世の娘たちの中で最も著名かつ有力であったことが知られている。

- 母ネフェルタリの死後、側妃となり、のちに正妃に昇格した。また、彼女はハトホル女祭司であったことが確認されている。この称号は古王国時代に起源を持ち、その地位はかつて非常に高く、王位にも影響を及ぼすほどであった。そのため、モントゥホテプは複数のハトホル女祭司と結婚したこともある。[32]この称号は、当時非常に崇敬された女神ハトホルの祭司団の中で最高位の女祭司であることを示している。[33][34]

- 彼女はまた、ムト、アトゥム、セイスのナイト、ハトホルなどの神々の音楽祭司でもあり、同様の称号は太后トゥヤも有していた。

- 彼女は母の後継者と見なされ、非常に大きな権力と名誉を享受した。そのため、王の像の付属物としてだけでなく、独立した複数の像も持つに至った。彼女は二体の巨像と美しい白色の王妃像を有し[3][35]、像の銘文には彼女の数多くの称号が長々と列挙されている。これは彼女の姉妹たちにはない特権であり、その特別な地位は王女としての序列にも表れている。彼女は第四王女でありながら、王女リストではしばしば第二位に記される。年齢による影響を受ける王女リスト(順序は変わることもあるが、上位の王女が登場すれば通常は前列に位置する)を除けば、メリトアメンは常に最優先の地位を占めていた。El-kabの小神殿の壁画では、称号が書かれていないメリトアメンが、側妃の称号が確認されているビンタアナトの前に立っている。[36]また、ラメセス時代の王室祭祖名簿においても、彼女の序列は母に次いでおり、王女王妃の中で第一位に位置していた。[28]

- 彼女はビンタアナトやヘヌトミラーとともにラメセス2世治世の最晩期まで生存しており、彼女たちの痕跡は最も遅くてもラメセス2世治世の第42〜56年まで遡ることができる。メリトアメンはミン神殿の門前で独立した巨像として登場し、ビンタアナトとヘヌトミラーはラメセス2世の像の両脚の左右にそれぞれ描かれている。[3]ビンタアナトは最も頻繁にメリトアメンと共に描かれるが、時には他の王女や王妃とともに描かれることもあり、ラメセス2世治世の第34年頃には、ビンタアナトは王女王妃メリトラーと共に描かれている。[37]メリトアメンも、時に他の王妃たちとともに描かれることもあった。たとえば、ビンタアナトとメリトラーが並んで描かれている時期には、ヒッタイト出身の王妃マートネフェルラーとともに描かれることもあった。[3]

- 墓所は王妃の谷のQV68、壁画は大部分が焼失している。しかし、ひどく損傷した石棺室を除けば、原始の下絵(線画)はまだ判別可能である。[4]

- ネベイタウェイ

- 母は不明であるが、ネフェルタリやイシスネフェルト1世ではない。彼女はメリトアメンやビンタアナトと同時期に側妃となったが、早世した可能性があり、死後に正妃として追封されたと考えられる。王妃の谷にある精緻な陵墓は、彼女が将来的に正妃となることを期待されていたことを示すが、最終的に彼女の正妃の称号は陵墓内でのみ確認できるものであり、死後に付与された可能性が高い。[3]

- 墓所は王妃の谷のQV60、壁画は大部分が焼失している。しかし、原始の下絵(線画)はまだ判別可能である。

- ヘヌトミラー

- かつてラメセス2世の妹と考えられていたが、現在ではラメセス2世の娘であることが確認されている。「彼の身体から生まれた、彼が愛する王の娘」という称号がそれを証明している。彼女はラメセス2世治世の第35年頃に側妃となり、のちに正妃となった。彼女は王妃の谷に葬られた。[3]

- ヘヌトタアウィ

- ネフェルタリの次女であり、第七王女。彼女はアブ・シンベル小神殿の正面像に登場している。彼女の墓の石棺室には正妃の称号が確認されているが、生前はあくまで王女であったと考えられる。これはイシスネフェルト1世やネベイタウィの事例と同様であり、正妃という称号は彼女にとって名誉的なものであった。彼女は王妃の谷に葬られた。彼女の事例は、王女王妃の存在がより儀式的な意味合いを持っていたことを、さらに裏付けている。[3]

- マートネフェルラー

- ヒッタイトの第一王女。ヒッタイト大王ハットゥシリ3世と正妃プドゥヘパの娘。彼女はラムセス2世の治世第34年にエジプトへやって来て、正妃となった。しかし王妃としての権力はすべて王女王妃たちによって掌握されていた。彼女はエジプト到着からわずか10か月の間に一人の王女を出産したが、その王女がネフェルラーである可能性が指摘されている。ただし、名前の類似を除いて確証は存在しない。その後、彼女はファイユームの地方後宮に送られ、その後の消息は不明である。彼女はラムセス2世の治世第40年から42年頃、すなわち第二のヒッタイト王女がエジプトに来る以前に没したと考えられている。

側妃

編集ラメセス2世の側妃の数は非常に多く、その人数を正確に推定することはできない。現在わかっているのは、彼が二つの後宮を有していたという事実である。ヒッタイトの王妃がラメセス2世に宛てた書簡の中で、バビロニアやアッシリアなどの王女がエジプトに送られたものの、信じがたい待遇を受けたことが言及されている。そのため、ヒッタイトの王妃は自らの娘が決して彼女たちと同じ運命を辿らないよう、繰り返し強調して要求していた。[3]

名前を残す妃がかなり少ない。

- メリトラー(Merytre)

- メリトラーは、ラメセス2世の娘であり、ラメセス2世の治世34年後に側妃となった。しかし、正妃にはならず、死後もその称号を追贈されなかった。彼女は王妃の谷に葬られず、現存する記録ではタニスのラメセス2世の像上で王女•王妃ビンタアナトと共に確認されるのみである。それ以外の記録はほとんど残っていない。しかし、彼女はアビドスの二つの王女リストにおける15番目の王女であった可能性がある。[37]これは、ラメセス2世が側妃の称号を複数の王女に与え、結婚の可能性がないこれらの王女(新王国の王女はファラオや王太子以外との結婚を奨励されず、ほとんどの王女は低い地位にあった[32])が後宮でより高い地位を得て、経済的に独立できるようにしたことを示唆している。

- ステラーリ(Sutererey)

- 王子ラムセス·セプター(Remesses-Siptah)の母。しかし、王子ラムセス・セプターはファラオ・サプタハを指す可能性もあり、ステラーリはアメンメセスあるいはセティ2世の側妃であった可能性もある。

- イェ(Iwy)

- 王女ピプィ(Pypuy)の母。しかし、王女ピプィは第18王朝の同名の王女を指す可能性もあり、イェもまた第18王朝のあるファラオの側妃であった可能性がある。

子供

編集ラムセス2世には100人ぐらいの子供がいたが、その中で、年長の王子たちや、最終的に王妃となった王女たちの記録が比較的多い。

息子

編集- アメンヘルケブシェフ(Amun-her-khepeshef)

- 第一王子。ラムセス2世とネフェルタリの息子。最初の王太子。アブ・シンベル大神殿や小神殿に展示される。「軍隊の指揮官(Commander of the Troops)」、「有効な親友(Effective Confidant)」、「王の長男(Eldest Son of the King of his Body)」「世襲の王子(Hereditary Prince)」などの称号を持つ傍ら、「王の右手の扇子持ち(Fan-bearer on the King's Right Hand)」や「王家の書記官(Royal Scribe)」等王の側近が持つ称号を他の王子と共有していたようだと言われている。このような彼の称号は、彼が軍で高い地位を占めていたことを示しているが、その軍事的地位は名誉的なものと考えられ、実際には多くの実戦には関与していなかった。実際には彼の弟たちが軍事面でより大きな役割を果たしており、異母弟ラメセスや同母弟プレヒルウォンメフは、軍事においてより高い実力を有していた。

- 彼はラメセス2世のすべての王太子の中で最も多く記録に残されている人物である(王子としてであればカイムワセトが最も多く記録されているが、彼は王太子として務めたのはせいぜい一、二年であり、王太子としての記録は極めて少ない)。[3]

- 彼は、王子として前例なく神聖誕生に参加した(それ以前はファラオ本人のみが資格を持っていた)。彼はラメセス2世自身によってアメンの神子として造形され、ラムセウムの誕生殿において、ファラオ自身の神聖誕生とともに記念された。さらに、ラメセス2世統治第21年において、エジプトとヒッタイトの間で和平条約が締結された際、彼もまた役割を果たし、ヒッタイト王室に宛てて書簡を送った。[3]

- 治世21年ほどにセティヘルケブシェフ(Sethhirkhepeshef)に改名したらしいとされる。セティヘルケプシェフとして、彼にはさらに多くの称号が与えられていたことが確認されている。たとえば、「神に愛される神の父(God’s Father beloved of the god)」「王宮の秘事の長(Chief of Secrets of the King’s House)」「全土を掌握する主(Lord in charge of the entire land)」「善き神(すなわちファラオ)のセム祭司(Sem-priest of the Good god)」「両国(上エジプトと下エジプト)の代理人かつ裁判官(Delegate and Judge of the Two Lands)」「遠隔の地(ハウ・ネブ)を管掌する者(Controller if lands far flung (Hau-nebu))」「ホルスの玉座と結ばれし者(united with the Throne of Horus)」などである。彼は巨大な政治的権力を有していた。[3]

- 彼の死去の具体的な時期は確認されていないが、ラメセス2世統治30年目に、王太子が大規模な盗難事件の裁判に関与したという記録が残されている。しかし、その記録には王太子の名は記されていない。いずれにせよ、彼がラメセス2世の治世30年を生き延びることはなかった。国王の谷の王子合葬墓KV5に埋葬されている。[3]

- ラムセス(Remesses)

- 第二王子。ラムセス2世とイシスネフェルト1世の息子。アブ・シンベル大神殿に展示される。「王の右手の扇子持ち(Fan-bearer on the King's Right Hand)」「王家の書記官(Royal Scribe)」「最高司令( First Generalissimo )」「王の愛する息子(bodily King's Son beloved of him)」「世襲の王子(Hereditary Prince)」などの称号を持つ。

- 彼はラメセス2世の統治初期において、戦争で大きな役割を果たした。アメンヘルケプシェフや他の兄弟たちとともに、複数の戦争浮彫に登場しており、崇高な軍事称号を有していた。また、聖牛アピスの埋葬に際しても祭品を捧げるなどの儀式に参加している。しかし、戦争時代が終わると彼の記録は急激に減少し、ほぼ弟カイムワセトの美術作品の中でのみ、王太子として存在が確認されるにとどまる。ラメセス2世統治後期においては、新たに王太子の称号が付与される以外、宗教的・政治的な新称号は確認されず、戦争時代に付与された軍事称号を依然として使用していた(平和時代にはすでに実質的な意味を失っていた)。[3]

- ラメセス2世統治30年目には、王太子が大規模な盗難事件の裁判に関与した記録が残されているが、王太子の名前は記されておらず、身元は特定できない。彼はラメセス2世統治52年に没したと考えられている。この年の航海日誌にはラメセス王子とカイムワセトの名が記されているが、記録中の「ラメセス王子」には王太子の称号は付されておらず、ラメセス2世の複数の「ラメセス王子」のうちの一人である可能性もある。しかし、ここでのカイムワセトもまだ王太子の称号は付与されておらず、ラメセスは少なくともこの年まで生存していたと考えられる。国王の谷の王子合葬墓KV5に埋葬されている。[3]

- プレヒルウォンメフ(Pre-hirwonmef)

- 第三王子。ラムセス2世とネフェルタリの息子。アブ・シンベル小神殿に展示される。多くの兄弟と同じく軍人となった。上記の兄たちとは「世襲の王子(Hereditary Prince)」「王の右手の扇子持ち(Fan-bearer on the King's Right Hand)」「王家の書記官(Royal Scribe)」の称号を共有し、異母弟である第五王子モンチュヘルコプシェフ(Montuhirkhopshef)とは「馬事総監(Master of the Horses)」「王の第一騎兵隊長( First charioteer of His Majesty)」の称号を共有していた模様であるとされる。

- 彼は軍事において崇高な名誉を享受しており、ラメセス2世のすべての王子の中でも、おそらく最も高い軍事的地位を有していた。彼は兄弟たちとともに複数の戦争壁画に登場しており、ラムセウムのカディシュの戦いを描いた壁画では、唯一名前が記された王子である。[3]彼の称号には、「王の軍の指導者(leader of the king’s army)」、「勇士の第一(first of the braves)」、「軍の第一副官(first deputy of the army)」、「王自身の第一戦車手(first charioteer of his person)」などが含まれている。[5]

- 彼はラメセス2世統治初期にすでに独立した像を持っていたことが確認されており、これは若い王子にとって非常に名誉あることである。年代的な証拠から、彼がラメセス2世統治後期まで生存していたことは示されておらず、兄アメンヘルケプシェフより先に亡くなったと考えられている。また、弟メルトアトゥムは正式に政治の舞台に登場した後、「王の長男」という称号を授けられているが、この称号は同じ母から生まれた他の存命の長男にも与えられるものである。したがって、メルトアトゥムのすべての同母兄は、彼自身の前にすでに亡くなっていたことが示される。[3]

- カエムワセト(Kheamwaset)

- 第四王子。ラムセス2世とイシスネフェルト1世の息子。ラムセス2世数多い子供の中で最も有名な存在、人類史に銘記されている。

- メンフィスの主神プタハの最高司祭として「世襲の王子(iry-p't)」「両国の首席」「プタハ神のセム神官」「神の秘密の主」「職人達の最高統率者(つまり、メンフィスのプタハの大司祭)」「あらゆる神殿の責任者(彼にはメンフィスのすべての神殿を掌握する権限が与えられた)」「あらゆる服飾の責任者」「ハトホルの息子(これも聖牛アピスの称号です)「オシリスの後継者」「ホルスの近臣」「彼の父の一番重要な監督」の称号を持ち、「プタハ神殿の増築」や「聖牛アピスの埋葬及びセラピウムの改築」「セド祭(王位更新祭)の布告(彼はラメセス2世の前三回のセド祭を宣言する役割を担った)」「カエムワセト供養文の創出」等幅広い分野で功績が挙げられる。また有名な業績の一つが「古記念物の調査及び修復活動」である。クフ王のピラミッドやジョセル王のピラミッド、ウナス王のピラミッド等いくつものピラミッドや太陽神殿の化粧石に修復を記念した銘文を刻んだことにより「世界最古のエジプト考古学者」の呼び声が高い。兄ラムセスの死後53年頃王太子に指名されるが55年頃に死去。多くの兄弟が眠るKV5には埋葬されておらず現在も墓は発見されていないが、1991年早稲田大学エジプト調査隊がカエムワセトの葬祭殿を発見している。

- メンチュヘルケブシェフ(Mentuherkhepeshef)

- 第五王子で、母は不明の側妃である。また、メンチュヒルウォンメフ(Mentuherwenemef)とも呼ばれる。彼は兄弟たちとともに、神殿の戦争壁画に何度も登場している。また、「馬事総監(Master of the Horses)」「王の第一騎兵隊長(First charioteer of His Majesty)」「両国の王/彼の父の馬を管掌する者(in charge of the horses of the Lord of the Two Lands)」といった称号を有している。さらに、独立した像も存在し、現在はコペンハーゲンに所蔵されている。[3]

- ネベンカロウ(Nebenkharu)

- 第六王子。母親は不明である。王子の中で重要な地位を占めていたことを考慮すると、彼はおそらく侧妃の長男としての地位を持ち、祖父セティ1世の治世末期に生まれたと考えられる。彼は重要な出来事、例えば治世5年のカディシュの戦い後の勝利行進や治世8年のダプール包囲戦に登場しているが、当時の年齢からすると、これらの出来事で実際に指揮を執った可能性は低い。彼の崇高な地位は、彼の「軍隊司令官」の称号によってさらに強調されている。

- セティ(Sethi)

- 第九王子。母親は不明である。ルーヴル所蔵の陶片(N 2261)には「王子セティ」と記され、「ネフェルタリの子」とされているが、この陶片に記される「王子セティ」は、より可能性としてアメンヘルケプシェフの同名の息子であると考えられる。まれではあるが、一部の王孫も王子の称号を持つことがある。また、彼の母親がイシスネフェルト1世であるとする説もあるが、ラメセス2世には十分に多くの側妃がいたため、候補はこの二人に限定されない。「彼の父の一等航海士(First Officer of his father)」の称号を持つ。

- メリラー(Meryre)

- 第十一王子で、ラムセス2世とネフェルタリの息子である。アブ・シンベル小神殿に展示されている。多くの兄弟と同様に軍人となった。ルクソールおよびカーナックの戦争壁画にも登場するが、当時は年齢がまだ小さく、実際に指揮を執った可能性はない。アブ・シンベル小神殿では、「復生者(the one who is reborn)」という称号を有している。Kitchenはこれが小神殿建造時期に彼が没したことを示すと考えている。彼はおそらく、第十八王子メリラー2世が誕生した年に亡くなったとされ、父は彼を記念して新生児に彼の名前を付けた。いずれにせよ、彼は弟メルトアトゥムより先に没しており、末子であったメルトアトゥムが最終的に母の長男となった。

- メルエンプタハ(Merneptah)

- 第十三王子。 19王朝四代目のファラオ。 ラムセス2世とイシスネフェルト1世の息子。40年に「軍隊の監督者(Overseer of the Army)」となって、兄ラムセスの死後50年に「司令官(Generalissimo)」の地位を引き継ぎ、兄カエムワセトの死後王55年に後継者に指名された。このときすでに40歳を超えていたが、ラムセス2世はその後さらに20年近く在位したため即位したのは実に60歳を超えてからのことであった。ラムセス2世治世末期に父と国を共同で治めた可能性がある。

- メルトアトゥム(Meryatum)

- 第十六王子。ラムセス2世とネフェルタリの息子。アブ・シンベル小神殿に展示される。治世30年前後にヘリオポリスの主神ラーの大司祭に任命され、その地位を20年間保持していたとされる。この称号は、カーナックのアメン大司祭およびメンフィスのプタ大司祭とともに、国家の三大最高宗教称号の一つとされる。地位的にはカーナックのアメン大司祭に次ぎ、メンフィスのプタ大司祭より上位である。[38][39]ただし、ヘリオポリスのラー神大司祭に関する資料の保存状況は全般的に乏しい。

- 主だった称号は「最も偉大なるものを見る者(Greatest of Seers)」「先見者の長(Chief of Seers)」「ベンヌ鳥の家の秘密保持者(Chief of Secrets in the Mansion of the Bennu-bird)」「太陽神ラーの家の純粋な手(pure of hands in the house of Re)」「世襲の王子(Hereditary Prince)」。

- 彼は生まれが遅かったため、ラメセス2世のいかなる戦争壁画にも登場せず、軍での任務に就くこともなかった。彼はカーナックのムト神殿の建立に関わり、神殿の浮彫には母親の名前を刻んでいる。また、「王の長男」という称号を有していたが、彼の場合、これは同母兄がすでに亡くなった後に母の長男となったことを意味する。彼自身はラメセス2世統治46〜52年の間に没したと考えられ、後任者の記録から、彼はこの期間の早い時期に亡くなったと推定される。[3]

- セメント(Simentu)

- 第二十三王子。母不明。メンフィスの王立葡萄園の管理者。シリアの船長ベンアナト(Benanath)の娘イリエット(Iryet)と結婚した。

ラムセス・セプタハ(Remesses-Siptah)

- 第二十五王子。ラムセス2世と側妃ステラーリ息子(しかし、ステラーリはファラオ・サプタハの母であった可能性もある)。ルクソール神殿には彼の像がある。彼の死者の書はフロレンサ博物館に保存されている。

娘

編集- ビントアナト(Bint- anath)

- 第一王女。正妃。ラムセス2世とイシスネフェルト1世の娘。アブ・シンベル大神殿に展示される。彼女は父親ラムセス2世と結婚したが、かつて一部の研究者は、彼女の墓に再び現れる「王之女」の像を彼女の娘であると誤認していた。しかし現在、この「王之女」はビント・アナト自身の幼少期の姿であることが信頼できる証拠により確認されており、同時代の『Book of the Dead』の記述と対応している。

- バークムト(Bakemut)

- 第二王女。母不明。アブ・シンベル大神殿に展示される。

- ネフェルタリ(Nefertari)

- 第三王女。母不明。アブ・シンベル大神殿に展示される。長兄であり王太子でもあったアメンヘルケブシェフの妻になり息子セティを産んだとされる。ただし、「ネフェルタリ」という名前は当時非常にありふれた名前ので、その「セティ」はアメンヘルケブシェフの子ではなく、ラムセス2世と「ネフェルタリ」という側室の間の息子の説もある。

- メリトアメン(Meritamen)

- 第四王女。正妃。ラムセス2世とネフェルタリの娘。アブ・シンベル大神殿や小神殿に展示される。

- ネベイタウェイ(Nebettawy)

- 第五王女。正妃。ラムセス2世とネフェルタリまたはイシスネフェルト1世の娘とされる。アブ・シンベル大神殿に展示される。

- イシス・ネフェルト(Isetnofret)

- 第六王女。母不明。イシスネフェルト2世(メルエンプタハの正妃)本人の可能性があるとも言われている。しかし、彼女の年齢からすると、王位を継承できるとは考えられていなかったメルエンプタハの妻であるはずがなく、彼女がメルエンプタハの妻と呼ばれたこともない。また、メルエンプタハの妻たちには王女の称号も与えられていなかった。[40]2人の歌姫が手紙で彼女の体の状況を聞いたことがあった。書簡の年代から、彼女は少なくともラメセス2世統治50年代まで生存していたことが示される。[28]一部の者がそう主張しているにもかかわらず、彼女は実際にはアブ・シンベル大神殿の像には登場していない。[20][3]そこでは六人の王女が描かれているが、署名されているのは五人のみで、残りの一人の無名王女は、前述の五人以外のすべての王女を象徴する概念であり、特定の個別の王女を指すものではないと考えられる。

- へヌタウェイ(Henuttawy)

- 第七王女。ラムセス2世とネフェルタリの娘。アブ・シンベル小神殿に展示される。没後に正妃の称号を追贈され、王妃の谷に葬られた。

- メリトラー(Merytre)

- 序列不明の王女。母は不明で、ラメセス2世統治34年以降に側妃となった。[37]

- ヘヌトミラー(Henutmire)

- 序列不明の王女。母は不明で、ラメセス2世統治35年以降に側妃となり、その後正妃となった。かつてはラメセス2世の姉妹と誤認されていたが、考古学的証拠により、彼女がラメセス2世の娘であることが証明されている。[3]

聖書中のファラオ

編集カイサリアのエウセビオスなどキリスト教教会史家の間には、ラムセス2世を『出エジプト記』に登場する、イスラエル人を奴隷から解放するようにモーセが要求したファラオと同一視する者がある。

また、次代ファラオのメルエンプタハとする可能性は更に高く、現在ではラムセス2世と聖書中のファラオを同一視する見方は少ない。また、『出エジプト記』1章11節にモーセ誕生の少し前のエピソードとして、イスラエルの民がファラオのために「ピトムとラムセス」という街を立てさせられたという記述があり、2章23節では出エジプトまでにファラオが世代交代した説明がある。

ミイラ

編集ラムセス2世のミイラは1881年に発見され、現在はカイロのエジプト考古学博物館に収められている。身長は173cmである(古代エジプトの成人男性の平均身長は160~165cmであった)。これが死亡時の身長であることとミイラ化によって収縮した分を踏まえれば、全盛期の王が伝承通りの体躯を誇っていた可能性が非常に高いと言われている。調査によって生前、関節炎を患っていたものの、死亡推定年齢は88~92歳であった(古代エジプト人の平均寿命は35~40歳)。また、ミイラに残っていた頭髪の毛根から髪の色は赤色であると推定されている。

なお、ラムセス2世のミイラはテーベ大司祭パネジェム2世の家族墓で見つかったが、過去2回埋め直されている。

1970年代になって、皮膚組織にカビの一種が発生したため、調査を兼ねてカビの除去と劣化防止処置を行うためフランスへ出国、儀仗兵が捧げ銃を行う国王への礼をもって迎えられた[41][42][43]。この際に「生きているエジプト人の扱いでパスポートも支給され、職業の欄には『ファラオ』と記入されていた」とされる[44][45][46][47]。ただし、一般に流布されている「ファラオのパスポート」の画像は、後に再現されたものであり、実物ではない[47]。

孫娘イシスネフェルト1世の墓

編集2009年3月4日、吉村作治率いる早稲田大学・サイバー大学合同古代エジプト調査隊は、カイロ近郊のアブシールにある南丘陵遺跡において、ラムセス2世の孫娘であるイシスネフェルト1世の墓を発見したと発表した。第4王子カエムワセトには同じ名の一人娘がいたことは判明していたが、丘陵の地下で発見された埋葬室の中に石灰岩製の石棺があり、「イシスネフェルト」という名前が書かれていたことなどから、孫娘と判断した[48]。

だが考古最高評議会は、墓の建築様式や、そもそも古代エジプトにはイシスネフェルトという名の女性が多かったという理由などから、否定的な見方を示していると伝えられており、石棺の中にあった3体のミイラの正体については研究が続けられている[48]。

主な建造物

編集- ラメセウム(葬祭殿)

- カルナック神殿の中庭

- ペル・ラムセス

- アブ・シンベル大神殿

- アブ・シンベル小神殿

- ゲベル・バルカルのアメン神殿

改修した建築物

編集画像

編集壁画

編集-

アスワンの寺院の壁画

-

カデシュの戦いが描かれた壁画

-

ヌビアの寺院にある壁画

-

ベイルート博物館に収められている碑

-

神姿をするラムセス2世に捧げ物をする群衆

-

境界碑文

像

編集-

大英博物館に収められている花崗岩製の巨像

-

アブ・シンベル神殿のラムセス2世像

-

トリノエジプト博物館の像

-

メンフィスにおける巨像

-

メンフィスの古い像から転用された像

-

トリノエジプト博物館の若いラムセス2世像

ミイラ

編集-

ミイラの頭部

-

ミイラの頭部

後世の絵画

編集-

後代の想像して彫られた版画

-

20世紀ヨーロッパ、ラムセス2世の絵

-

50ピアストル紙幣のラムセス2世

その他

編集脚注

編集注釈

編集出典

編集- ^ a b Tyldesley 2001, p. xxiv.

- ^ a b Clayton 1994, p. 146.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj Obsomer, Claude (2012). Ramsès II. Paris: Pygmalion. ISBN 978-2-7564-0588-9

- ^ a b c d e Heather Lee McCarthy. Queenship, Cosmography, and Regeneration: The Decorative Programs and Architecture of Ramesside Royal Women’s Tombs. New York University. 2011.

- ^ a b c d e f g h i j k Peter J. Brand ·Ramesses II, Egypt's Ultimate Pharaoh :Lockwood Pr, 2023

- ^ a b c d Christian Jacq. Les Egyptiennes: Portraits de femmes de l'Egypte pharaonique. perrin. 1996.

- ^ Toby Wilkinson ·Ramesses the Great Egypt’s King of Kings :Yale University Press ,2023

- ^ Elizabeth Blyth ·Karnak: Evolution of a Temple :Routledge ,2006

- ^ Julie Masquelier-Loorius·Séthi Ier: et le début de la XIXe dynastie.Paris:Pygmalion,2013

- ^ a b 笈川 2014, p. 228.

- ^ 笈川 2014, p. 223.

- ^ 笈川 2014, p. 227.

- ^ a b Valeria Ornano. Abu Simbel Meraviglia d'Egitto. EDITRICE GDS. 2012.

- ^ Valeria Ornano. Nefertari, For Whom The Sun Rises. Babelcube Inc. 2017.

- ^ a b K. A. Kitchen. Ramesside Inscriptions, Ramesses II, His Contempories: Translated and Annotated, Translations. Wiley-Blackwell. 2001

- ^ a b c Heike Schmidt ·Ein Fall von Amtsanmaßung? Die Gottesgemahlin Nefertari-Meritenmut :Göttinger Miszellen 140 ,1994

- ^ a b Elizabeth Frood. Biographical Texts from Ramessid Egypt. Society of Biblical Literature. 2007: 253.

- ^ Dominique Lefèvre·Le mariage comme instrument politique au Proche-Orient ancien. Ramsès II et la princesse hittite:Égypte Afrique & Orient 39,2005

- ^ Manley, Bill (1995), "The Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt" (Penguin, Harmondsworth)

- ^ a b Daniela Galazzo. Recherches sur la statuaire et les monuments en quartzite en Égypte au Nouvel Empire (XVIIIe - XIXe dynasties). 2017.

- ^ Marjorie Fisher ·Nefertari :The Encyclopedia of Ancient History ,2012

- ^ William Matthew Flinders Petrie Sir. Gizeh and Rifeh. Kessinger Publishing. 1907.

- ^ The Pharaohs ·Christiane Ziegler :Thames & Hudson, 2002

- ^ Noha Hany Gerges ·The Unusual Deification Scenes of Ramses II in Lower Nubia :Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality ,2024

- ^ Silke Roth: Die Königsmütter des Alten Ägypten von der Frühzeit bis zum Ende der 12. Dynastie (= Ägypten und Altes Testament, vol. 46). Harrassowitz, Wiesbaden 2001, ISBN 3-447-04368-7, p. 59-61 & 65–67.

- ^ Rachel Mairs, Alice Stevenson ·Current Research in Egyptology 2005: Proceedings of the Sixth Annual Symposium :Oxbow Books ,2007

- ^ Christian Leblanc. Isis-Nofret, grande épouse de Ramsès II. La reine, sa famille - et Nofretari. Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale. 1993.

- ^ a b c K. A. Kitchen. Ramesside Inscriptions, Ramesses II: Royal Inscriptions: Translated and Annotated, Notes and Comments. Wiley-Blackwell. 1998.

- ^ Dorn, Andreas, and Stéphane Polis. 2016. “A Re-Examination of O. Cairo JdE 72460 (= O. Cairo SR 1475): Ending the Quest for a 19th Dynasty Queen’s Tomb in the Valley of the Kings.” Pages 129–61 in Aere perennius: Mélanges égyptologiques en l’honneur de Pascal Vernus. Edited by Philippe Collom?bert et al. OLA 252. Leuven: Peeters.

- ^ Heather Lee McCarthy. Queenship, Cosmography, and Regeneration: The Decorative Programs and Architecture of Ramesside Royal Women’s Tombs. New York University. 2011.

- ^ CHEVRIER Henri·Découvertes à Karnak en 1953-1954:Bulletin de la Société Française d'Égyptologie,1955

- ^ a b Carolyn Graves-Brown·Dancing for Hathor: Women in Ancient Egypt:Continuum,2010

- ^ Barbara S. Lesko·Women and Religion in Ancient Egypt:Brown University,2002

- ^ Barbara S. Lesko·The Great Goddesses of Egypt:University of Oklahoma Press,1999

- ^ “Statue of Queen Meritamun”. Ministry of Tourism and Antiquities.. 2025年9月1日閲覧。

- ^ Wilkinson, Alix (1971). Ancient Egyptian jewellery. Methuen young books. p. 117.

- ^ a b c Frédéric Payraudeau, Sébastien Poudroux: Varia tanitica II. Une nouvelle fille-épouse de Ramsès II, in: Bulletin De L’institut Français D’archéologie Orientale, 120 (2020), pp. 253–264

- ^ Moursi Mohamed I ·Die Hohenpriester des Sonnengottes von der Frühzeit Ägyptens bis zum Ende des Neuen Reiches :München:Deutscher Kunstverlag, 1972

- ^ Richard H. Wilkinson ·The complete temples of Ancient Egypt :Thames & Hudson, 2000, p.93

- ^ Frédéric Servajean·Mérenptah et la fin de la XIXe dynastie: Moïse, Exode, la reine Taousert·Paris:Pygmalion,2014

- ^ Farnsworth, Clyde H. (1976年9月28日). “Paris Mounts Honor Guard For a Mummy”. New York Times: p. 5 2019年10月31日閲覧。

- ^ Stephanie Pain. “Ramesses rides again”. New Scientist. 2014年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月13日閲覧。

- ^ “Was the great Pharaoh Ramesses II a true redhead?”. The University of Manchester (2010年2月3日). 2020年9月12日閲覧。

- ^ Karen Gardiner (2018年10月31日). “ミイラやネコも? パスポートの意外なトリビア”. natgeo.nikkeibp.co.jp. 2020年9月12日閲覧。

- ^ “In 1974, the Mummy of Pharaoh Ramesses II Was Issued a Valid Egyptian Passport So That He Could Fly to Paris!” (英語). 2020年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月14日閲覧。

- ^ “Podcasts - Ramses II. erhielt 1974 einen ägyptischen Reisepass”. webcache.googleusercontent.com. 2020年2月19日閲覧。

- ^ a b “In 1974, the Mummy of Pharaoh Ramesses II Was Issued a Valid Egyptian Passport So That He Could Fly to Paris!” (英語). 2020年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月14日閲覧。

- ^ a b “三千年前の「高貴な女性」の墓、早大チームがエジプトで発掘”. AFP通信. (2009年3月4日) 2011年2月15日閲覧。

- ^ 岡沢秋. “新王国時代 第19王朝 ラメセス2世”. 無限∞空間. 2008年9月23日閲覧。

- ^ “(4416) Ramses = 1979 TP1 = 1981 EX47 = 4530 P-L = PLS4530”. MPC. 2021年10月8日閲覧。

参考文献

編集- Tyldesley, Joyce (26 April 2001). Ramesses: Egypt's Greatest Pharaoh. London: Penguin Books. ISBN 9780141949789 2020年10月20日閲覧。

- Clayton, Peter (1994). Chronology of the Pharaohs. Thames & Hudson

- 笈川博一『古代エジプト:失われた世界の解読』講談社、2014年9月11日。ISBN 978-4-06-292255-5。

関連項目

編集- エジプト第19王朝の家系図

- ジョヴァンニ・バッティスタ・ベルツォーニ

- 太陽の王ラムセス - (クリスチャン・ジャックの小説)

- エジプトの50ピアストル(エジプト・ポンドの補助通貨) - 紙幣の裏面にラムセス2世の像が描かれている。

- ラムセス2世 (戦車) - エジプトの主力戦車

- 行進曲「ラメセスII世」 - 阿部勇一作曲の吹奏楽曲。1994年 第5回朝日作曲賞を受賞し、1995年度の全日本吹奏楽コンクール課題曲Iとして採用される。

- アブ・シンベル神殿

- カデシュの戦い

- ペル・ラムセス

- ネフェルタリ

- イシスネフェルト1世

- カエムワセト (ラムセス2世の息子)

- メリトアメン

- セティ1世

- モーセ - 一部において義兄弟説が存在する[要出典]。

- 映画『十誡』及び『十戒』 - ラムセス2世がモデルと思われる「ラメセス」が登場。