De motu cordis

Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus ("Esercizi anatomici sul movimento del cuore e del sangue negli animali"), comunemente noto come De Motu Cordis[1][2] , è l'opera più nota del medico inglese William Harvey.

| De motu cordis | |

|---|---|

| Titolo originale | Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus |

| |

| Autore | William Harvey |

| 1ª ed. originale | 1628 |

| Genere | saggio |

| Lingua originale | latino |

Venne pubblicato per la prima volta a Francoforte sul Meno nel 1628 e stabiliva la circolazione del sangue.

Premessa

modificaIl De motu cordis è una pietra miliare nella storia della fisiologia. Altrettanto importante della sostanza era il metodo. Harvey combinò osservazioni, esperimenti, misurazioni e ipotesi in modo straordinario per giungere alla sua dottrina. La sua opera è un modello nel suo genere. Ebbe un'influenza immediata e di vasta portata sui suoi contemporanei.

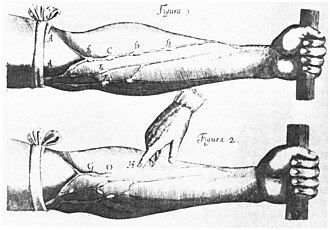

Nel De motu cordis, Harvey studiò l'effetto delle legature sul flusso sanguigno. Il libro sosteneva inoltre che il sangue veniva pompato in tutto il corpo secondo una "doppia circolazione", ovvero, dopo essere ritornato al cuore, veniva riciclato in un sistema chiuso fino ai polmoni e poi di nuovo al cuore, da dove veniva reimmesso nella circolazione principale.

Struttura dell'opera

modificaL'opera, relativamente breve, è composta da 17 capitoli. Nella prima parte, nei primi cinque capitoli del libro, Harvey espone le sue idee sul movimento del cuore e del sangue, come aveva fatto fino ad allora nelle sue lezioni di anatomia .

Inizia mostrando le incongruenze e le contraddizioni di Galeno, il grande medico greco, riguardo ai movimenti dell'aria e del sangue verso il cuore. Si chiede come la valcola mitrale possa consentire ai vapori corporei (aria viziata) di ritornare attraverso la vena polmonare, ma non al sangue; e come l'aria pura e quella viziata potessero separarsi senza mescolarsi nella vena polmonare; soprattutto perché l'apertura di questa vena mostra solo sangue.

Descrive poi ciò che può essere visto e dimostrato dall'osservazione anatomica: il movimento e l'azione degli atri e dei ventricoli e l'esistenza di un passaggio del sangue nei polmoni. Riconosce che è molto difficile osservare il cuore in movimento a causa della sua velocità, ma trova una soluzione vivisezionando rane e piccoli pesci, i cui cuori sono più semplici e lenti. Osserva anche il rallentamento del battito cardiaco nei cani e nei maiali morenti.

Nei capitoli 6 e 7 verifica e conferma il lavoro di Realdo Colombo sul passaggio del sangue attraverso i polmoni. Finora Harvey non scrisse nulla di nuovo, ma la sua esposizione delle conoscenze già acquisite è di gran lunga la più coerente e dettagliata del suo tempo .

È solo nella seconda parte, dal capitolo 8 in poi, che introduce l'idea della circolazione sanguigna, scrivendo: «Possiamo quindi chiamare circolare questo movimento del sangue, come Aristotele chiamava circolare il movimento dell'atmosfera e della pioggia».

Nel capitolo 9 calcola che la quantità di sangue che passa nel cuore attraverso l'aorta in mezz'ora supera notevolmente la quantità di sangue presente nel corpo dell'animale. Egli specifica quindi che la massa di sangue che passa attraverso il cuore supera rapidamente il peso dell'animale o dell'uomo e conclude che non può che trattarsi dello stesso sangue che ritorna continuamente, completando un circuito.

Nei capitoli successivi egli fornisce prove sperimentali della circolazione del sangue, secondo un rigoroso metodo ipotetico-deduttivo, in tre ipotesi enunciate separatamente e confermate a loro volta:

- Tutto il sangue viene continuamente spinto dal cuore nelle arterie;

- Passa dalle arterie alle vene, sia attraverso anastomosi sia infiltrandosi nelle porosità dei tessuti;

- Ritorna al cuore attraverso le vene.

Conclude negli ultimi due capitoli, per dimostrare che la circolazione del sangue aiuta a spiegare l'azione diffusa e rapida dei veleni in tutto il corpo (capitolo 16), così come il maggiore spessore delle arterie vicino al cuore, fatte per resistere alla forza di eiezione cardiaca (capitolo 17).

Critiche

modificaFin dal momento della pubblicazione, le idee di Harvey furono attaccate. Per i contemporanei di Harvey non era ovvio che il cuore potesse svolgere la funzione di pompa.

In Francia, furono i medici Jean Riolan e Guy Patin a criticare veementemente l'opera. Per Riolan, il cuore serve solo a portare calore al sangue e la funzione del sangue è quella di impedire che il cuore si secchi. Afferma inoltre che i cuori degli uomini forti sono duri mentre quelli delle donne sono teneri.

Tuttavia, molto prima di Harvey, alcuni medici avevano osservato l' isocronismo del polso e del battito cardiaco, ma avevano erroneamente pensato che il sangue lasciasse il cuore durante la diastole, il momento in cui si espande, rendendo difficile immaginare questo organo come una pompa.

Fortuna dell'opera

modificaIn quest'opera Harvey fornisce un contributo fondamentale all'idea che il movimento del sangue crei un circuito chiuso, all'unificazione del sistema arterioso e venoso e alla spiegazione dell'attività cardiaca assimilando il cuore a una pompa motrice del fluido sanguigno. Inoltre, accompagna le sue osservazioni con esperimenti quantitativi, misurando e calcolando. L'opera resta quindi uno dei fondamentali testi in ambito cardiologico: lo stesso Harvey viene considerato padre dell'angiologia[3] e della cardiologia[4]

Note

modifica- ^ https://www.gla.ac.uk/myglasgow/library/files/special/exhibns/month/june2007.html

- ^ https://www.treccani.it/enciclopedia/la-rivoluzione-scientifica-i-domini-della-conoscenza-harvey-e-la-circolazione-del-sangue_(Storia-della-Scienza)/

- ^ https://www.longdom.org/peer-reviewed-journals/angiology-research-articles-3457.html

- ^ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6882386/#:~:text=Modern%20cardiology%20has%20its%20beginnings,blood%20goes%20from%20the%20heart