Utente:Adert/Sandbox

Galielo Galieli

La disputa con la Chiesa

La denuncia del domenicano Tommaso Caccini (1614)

Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze il frate domenicano Tommaso Caccini (1574 – 1648) lanciava contro certi matematici moderni, e in particolare contro Galileo, l'accusa di contraddire le Sacre Scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane. Giunto a Roma, il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Intanto a Napoli era stato pubblicato il libro del teologo carmelitano Paolo Antonio Foscarini (1565-1616), la Lettera sopra l'opinione de' Pittagorici e del Copernico, dedicata a Galileo, a Keplero e a tutti gli accademici dei Lincei, che intendeva accordare i passi biblici con la teoria copernicana interpretandoli «in modo tale che non gli contradicano affatto».[1]

Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della Scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso e, non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture.

L'anno dopo il Foscarini verrà, per breve tempo, incarcerato e la sua Lettera proibita. Intanto il Sant'Uffizio stabilì, il 25 novembre 1615, di procedere all'esame delle Lettere sulle macchie solari e Galileo decise di venire a Roma per difendersi personalmente, appoggiato dal granduca Cosimo: «Viene a Roma il Galileo matematico» – scriveva Cosimo II al cardinale Scipione Borghese – «et viene spontaneamente per dar conto di sé di alcune imputazioni, o più tosto calunnie, che gli sono state apposte da' suoi emuli».

Il 25 febbraio il papa ordinò al cardinale Bellarmino di «convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione; e se si fosse rifiutato di obbedire, il Padre Commissario, davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla». Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane: forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato.[2]

Controversia sulle comete e Il Saggiatore

Nel novembre del 1618 comparvero nel cielo tre comete, fatto che attirò l'attenzione e stimolò gli studi degli astronomi di tutta Europa. Fra essi il gesuita Orazio Grassi, matematico del Collegio Romano, tenne con successo una lezione che ebbe vasta eco, la Disputatio astronomica de tribus cometis anni MDCXVIII: con essa, sulla base di alcune osservazioni dirette e di un procedimento logico-scolastico, egli sosteneva l'ipotesi che le comete fossero corpi situati oltre al «cielo della Luna» e la utilizzava per avvalorare il modello di Tycho Brahe, secondo il quale la Terra è posta al centro dell'universo, con gli altri pianeti in orbita invece intorno al Sole, contro l'ipotesi eliocentrica.

Galilei decise di replicare per difendere la validità del modello copernicano. Rispose in modo indiretto, attraverso lo scritto Discorso delle comete di un suo amico e discepolo, Mario Guiducci, ma in cui la mano del maestro era certamente presente. Nella sua replica Galileo sosteneva erroneamente che le comete non erano oggetti celesti, ma puri effetti ottici prodotti dalla luce solare su vapori elevatisi dalla Terra, ma indicava anche le contraddizioni del ragionamento di Grassi e le sue erronee deduzioni dalle osservazioni delle comete con il cannocchiale. Il gesuita rispose con uno scritto intitolato Libra astronomica ac philosophica, firmato con lo pseudonimo anagrammatico di Lotario Sarsi, attaccava direttamente Galilei e il copernicanesimo.

Galilei a questo punto rispose direttamente: solo nel 1622 fu pronto il trattato Il Saggiatore. Scritto in forma di lettera, fu approvato dagli accademici dei Lincei e stampato a Roma nel maggio 1623. Il 6 agosto, dopo la morte di papa Gregorio XV, con il nome di Urbano VIII saliva al soglio pontificio Maffeo Barberini, da anni amico ed estimatore di Galileo. Questo convinse erroneamente Galileo che «risorge la speranza, quella speranza che era ormai quasi del tutto sepolta. Siamo sul punto di assistere al ritorno del prezioso sapere dal lungo esilio a cui era stato costretto», come scritto al nipote del papa Francesco Barberini.

Il Saggiatore presenta una teoria rivelatasi successivamente erronea delle comete come apparenze dovute ai raggi solari. La differenza tra le argomentazioni di Grassi e quella di Galileo era tuttavia soprattutto di metodo, in quanto il secondo basava i propri ragionamenti sulle esperienze. Nel Saggiatore, Galileo scrisse infatti la celebre metafora secondo la quale «la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo)»[3], mettendosi in contrasto con Grassi che si richiamava all'autorità dei maestri del passato e di Aristotele per l'accertamento della verità sulle questioni naturali.

Gli incontri con Urbano VIII (Roma, 1624) e la Lettera a Francesco Ingoli

Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano, ma nelle sei udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Senza nessuna assicurazione ma con il vago incoraggiamento che gli veniva dall'esser stato onorato da papa Urbano – che concesse una pensione al figlio Vincenzio – Galileo ritenne di poter rispondere finalmente, nel settembre del 1624, alla Disputatio di Francesco Ingoli. Reso formale omaggio all'ortodossia cattolica, nella sua risposta Galileo dovrà confutare le argomentazioni anticopernicane dell'Ingoli senza proporre quel modello astronomico, né rispondere alle argomentazioni teologiche. Nella Lettera Galileo enuncia per la prima volta quello che sarà chiamato il principio della relatività galileiana: alla comune obiezione portata dai sostenitori della immobilità della Terra, consistente nell'osservazione che i gravi cadono perpendicolarmente sulla superficie terrestre, anziché obliquamente, come apparentemente dovrebbe avvenire se la Terra si muovesse, Galileo risponde portando l'esperienza della nave nella quale, sia essa in movimento uniforme o sia ferma, i fenomeni di caduta o, in generale, dei moti dei corpi in essa contenuti, si verificano esattamente nello stesso modo, perché «il moto universale della nave, essendo comunicato all'aria ed a tutte quelle cose che in essa vengono contenute, e non essendo contrario alla naturale inclinazione di quelle, in loro indelebilmente si conserva».[4]

Dialogo

Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un Dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia – e dunque anche quella copernicana – senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Ragioni di salute e familiari prolungarono la stesura dell'opera fino al 1630: dovette prendersi cura della numerosa famiglia del fratello Michelangelo, mentre il figlio Vincenzio, laureatosi in legge a Pisa nel 1628, si sposò l'anno dopo con Sestilia Bocchineri, sorella di Geri Bocchineri, uno dei segretari del duca Ferdinando, e di Alessandra. Per esaudire il desiderio della figlia Maria Celeste, monaca ad Arcetri, di averlo più vicino, affittò vicino al convento il villino «Il Gioiello». Dopo non poche vicissitudini per ottenere l’imprimatur ecclesiastico, l'opera venne pubblicata nel 1632.

Nel Dialogo i due massimi sistemi messi a confronto sono quello tolemaico e quello copernicano – Galileo esclude così dalla discussione l'ipotesi recente di Tycho Brahe – e tre sono i protagonisti: due sono personaggi reali, amici di Galileo, e all'epoca già defunti, il fiorentino Filippo Salviati (1582-1614) e il veneziano Gianfrancesco Sagredo (1571-1620), nella cui casa si fingono tenute le conversazioni, mentre il terzo protagonista è Simplicio, un personaggio inventato che richiama nel nome un noto, antico commentatore di Aristotele, oltre a sottintendere il suo semplicismo scientifico. Egli è il sostenitore del sistema tolemaico, mentre l'opposizione copernicana è sostenuta dal Salviati e, svolgendo una funzione più neutrale, dal Sagredo, che finisce però per simpatizzare per l'ipotesi copernicana.

Il processo, l'abiura e la condanna (Roma, 1633)

Il Dialogo ricevette molti elogi, tra i quali quelli di Benedetto Castelli, di Fulgenzio Micanzio, collaboratore e biografo di Paolo Sarpi, e di Tommaso Campanella, ma già nell'agosto 1632 si diffusero le voci di una proibizione del libro: il Maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso; il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina di notificare a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al Commissario generale del Sant'Uffizio». Galileo, in parte perché malato, in parte perché spera che la questione possa aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritarda per tre mesi la partenza; di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 parte per Roma in lettiga.

Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto, il 26 febbraio 1616, un «precetto» con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione del Bellarmino vi fossero le parole quovis modo (in qualsiasi modo) e nec docere (non insegnare). Incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non avere detto «cosa alcuna del sodetto precetto», ma anzi arrivò a sostenere che «nel detto libro io mostro il contrario di detta opinione del Copernico, e che le ragioni di esso Copernico sono invalide e non concludenti».[5] Concluso il primo interrogatorio: Galileo fu trattenuto, «pur sotto strettissima sorveglianza», in tre stanze del palazzo dell'Inquisizione, «con ampia e libera facoltà di passeggiare».[6]

Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galieli, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali Gaspare Borgia, Felice Centini, Guido Bentivoglio, Desiderio Scaglia, Antonio e Francesco Barberini, Laudivio Zacchia, Berlinghiero Gessi, Fabrizio Verospi e Marzio Ginetti, «inquisitori generali contro l'eretica pravità», nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto Delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello Copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio 1616 fosse una effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana.

Imposta l'abiura «con cuor sincero e fede non finta» e proibito il Dialogo, Galilei venne condannato al «carcere formale ad arbitrio nostro» e alla «pena salutare» della recita settimanale dei sette salmi penitenziali per tre anni,[N 1] riservandosi l'Inquisizione di «moderare, mutare o levar in tutto o parte» le pene e le penitenze.[7]

Se la leggenda della frase di Galileo, «E pur si muove»,[N 2] pronunciata appena dopo l'abiura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano, la conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale – contro la vecchia scienza che produce «esperienze come fatte e rispondenti al suo bisogno senza averle mai né fatte né osservate»[8] – e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza: un programma di rinnovamento scientifico, che insegnava «a non aver più fiducia nell'autorità, nella tradizione e nel senso comune», che voleva «insegnare a pensare».[9]

Impero ottomano

Organizzazione militare

La prima unità militare dello stato ottomano fu un esercito organizzato dallo stesso Osman I e composto da appartenenti alle tribù che abitavano le colline dell'Anatolia occidentale nel tardo XIII secolo. Con la progressione dell'impero il sistema militare divenne un'organizzazione sempre più complessa con un preciso e rigido sistema di reclutamento dei soldati. Il corpo principale dell'esercito ottomano comprendeva i celebri giannizzeri, gli spahi e gli Akinci; insieme rappresentarono per lungo tempo una tra le forze da combattimento più progredite al mondo, essendo stati tra i primi ad utilizzare i moschetti e i cannoni. Infatti, i turchi ottomani iniziarono ad usare i falconetti, cannoni corti ma larghi, in occasione dell'assedio di Costantinopoli del 1453. La cavalleria ottomana era basta soprattutto sulla sua capacità di operare ad alta velocità e dalla sua mobilità piuttosto che dalle pesanti armature dei cavalieri, utilizzava archi e spade corte e montava cavalli turcomanni e arabi veloci, [148] [149] spesso applicava tattiche di combattimento simili a quelle utilizzate dell'Impero Mongolo, come simulare una ritirata e così circondare le forze nemiche inseguitrici all'interno di una formazione a mezzaluna per poi condurre il vero e proprio attacco. L'esercito ottomano continuò ad essere un'efficace forza militare fino all'inizio del XVIII secolo,[150] a seguito di un lungo periodo di pace intercorso tra il 1740 e il 1768 iniziò il suo declino che lo portò ad indebolirsi rispetto a quello dei propri nemici europei e russi. [16]

Il processo di modernizzazione dell'impero ottomano intrapreso nel XIX secolo iniziò con l'esercito. Nel 1826 il sultano Mahmud II sciolse il corpo dei giannizzeri e fondò il moderno esercito moderno, chiamato Nizam-ı Cedid (Nuovo Ordine). L'esercito ottomano fu anche la prima istituzione ad assumere esperti stranieri e inviare i suoi ufficiali in addestramento nei paesi dell'Europa occidentale. Questo diede impulso alla nascita del movimento dei Giovani Turchi formato da uomini relativamente giovani che rientravano in patria dopo un esperienza formativa all'estero.

La marina ottomana contribuì enormemente all'espansione dei territori dell'Impero nel continente europeo, dimostrandosi essenziale nelle fasi iniziali della conquista del Nord Africa del 1517. Successivamente alla perdita della Grecia, avvenuta nel 1821, e dell'Algeria, nel 1830, il potere navale ottomano andò incontro ad un inesorabile declino che si tradusse in una incapacità di controllare i propri lontani territori d'oltremare. Il sultano Abdülaziz (regnante dal 1861 al 1876) tentò di ristabilire la propria marina militare progettando di costruire la più grande flotta dopo quella di Gran Bretagna e Francia. Nel 1866 il primo sottomarino in forza all'Impero ottomano venne realizzato nel cantiere navale di Barrow, in Inghilterra.[151] Tuttavia, la debole economia ottomana non permise di sostenere tale flotta per lungo tempo, tanto che sotto il sultano Abdülhamid II la maggior parte delle navi venne abbandonata all'interno del corno d'oro dove rimasero inattive per una trentina d'anni.

L'istituzione dell'aeronautica militare ottomana risale al periodo compreso tra il giugno 1909 e il luglio 1911,[152] [153] quando iniziò la formazione dei piloti e l'allestimento dei primi aerei grazie alla scuola di aviazione (Tayyare Mektebi) di Yeşilköy, fondata il 3 luglio 1912. Nel corso della prima guerra mondiale gli squadroni dell'aviazione ottomana combatterono su molti fronti, dalla Galizia nell'ovest al Caucaso nell'est e nello Yemen nel sud.

Science in the medieval Islamic world

La scienza nel mondo islamico medievale fu la scienza che si sviluppò e che venne praticata durante l'età dell'oro islamica sotto il domino degli Omayyadi di Córdoba, degli Abbadidi di Siviglia, dei Samanidi, degli Ziyaridi, dei Buyidi in Persia, del Califfato Abbaside, coprendo il periodo che intercorre approssimativamente tra il 786 e il 1258. Le conquiste scientifiche islamiche comprendevano una vasta gamma di aree disciplinari, in particolare l'astronomia, la matematica e la medicina. Altre discipline scientifiche si cui si occuparono furono, inoltre, l'alchimia e la chimica, la botanica e l'agronomia, la geografia e la cartografia, l'oftalmologia, la farmacologia, la fisica e la zoologia.

La scienza islamica medievale si proponeva sia scopi pratici e ai l'obiettivo della semplice comprensione. Per esempio, l'astronomia risultava utile per determinare la Qibla, ovvero la direzione verso cui pregare, la botanica ebbe un'applicazione pratica in agricoltura, come si evince nelle opere di Ibn Bassal e Ibn al-'Awwam, mentre la geografia permise ad Abu Zayd al-Balkhi di redigere mappe accurate. I matematici islamici come Al-Khwarizmi, Avicenna e Jamshīd al-Kāshī realizzarono progressi nel campo dell'algebra, della trigonometria, della geometria e nei numeri arabi. I medici islamici descrissero malattie come il vaiolo e il morbillo e misero in discussione l teoria medica greca classica. Al-Biruni, Avicenna e altri descrissero la preparazione di centinaia di farmaci prodotti a partire da piante medicinali e composti chimici. Fisici islamici come Ibn Al-Haytham, Al-Bīrūnī e altri studiarono l'ottica, la meccanica e l'astronomia, criticando la visione del moto di aristotelico.

Il significato della scienza islamica medievale è stato discusso dagli storici. Il punto di vista tradizionalista sostiene che mancava di innovazione e la sua importanza si deve principalmente alla trasmissione delle più antiche conoscenze all'Europa medievale. La visione revisionista sostiene invece che costituirono una vera rivoluzione scientifica. In ogni caso, la scienza fiorì in un'ampia area del Mediterraneo e oltre, per diversi secoli, in una vasta gamma di istituzioni.

Crociate

Le crociate furono una serie di guerre di religione sancite dalla Chiesa cattolica durante il medioevo, tra cui le più note furono le campagne militari nel Mediterraneo orientale volte a recuperare la Terra Santa dal dominio musulmano. Tuttavia il termine "crociate" può applicarsi anche ad altre imprese militari sanzionate dalla chiesa e combattute per una serie di diversi motivi, tra cui la soppressione del paganesimo e dell'eresia, la risoluzione del conflitto tra gruppi cattolici rivali o per trarre un vantaggio politico e territoriale. Al tempo delle prime crociate, tale termine non era utilizzato, essendo stato coniato successivamente; solo da circa il 1760 divenne il nome più comune per riferirsi a questi eventi.

La prima crociata venne invocata nel 1095 da Papa Urbano II durante un sermone in occasione del Concilio di Clermont in cui incoraggiava un supporto militare all'impero bizantino e al suo imperatore Alessio I, che necessitavano di rinforzi per fronteggiare i tuchi intenti a colonizzre l'Anatolia. Uno degli obiettivi di Urbano fu quello di garantire ai pellegrini l'accesso alla Terrasanta, in quel momento sotto il controllo musulmano, ma gli studiosi non concordano pienamente su ciò. L'ambizione di Urbano potrebbe essere stata anche quella di unire la chiesa orientale e occidentale della cristianità, divise dopo il grande Scisma del 1054 e di affermarsi come capo della Chiesa unificata. Il successo iniziale della Crociata permise di istituire i primi quattro stati crociati: la Contea di Edessa, il Principato di Antiochia, il Regno di Gerusalemme e la Contea di Tripoli. L'entusiastica risposta alla predicazione di Urbano da parte di tutte le classi nell'Europa occidentale creò un precedente per altre crociate. I volontari divennero crociati facendo voto pubblico e ricevendo indulgenze plenarie. Alcuni speravano in un'ascensione di massa in cielo a Gerusalemme o nel perdono di Dio per tutti i loro peccati. Altri hanno partecipato per soddisfare i propri obblighi feudali, al fine di ottenere gloria e onore o cercare guadagni economici e politici.

Successivamente alla prima crociata ve ne furono diverse altre, più o meno rilevanti e numerose, tuttavia tali sforzi durati quasi due secoli per riconquistare la Terrasanta si conclusero con un fallimento. Diversamente, alter crociate non dirette verso il vicino oriente portarono risultati che si consolidarono nel tempo. Ad esempio, la crociata dei Venedi portò, verso la fine del XII secolo, sotto il controllo cattolico tutto la zona del Baltico nord-orientale. All'inizio del XIII secolo l'Ordine Teutonico dette vita a uno stato crociato in Prussia, mentre la monarchia francese usò la crociata contro gli Albigesi per estendere il regno fino al Mar Mediterraneo. L'ascesa dell'Impero ottomano alla fine del XIV secolo comportò una risposta militare cattolica che però si tradusse in ulteriori sconfitte a Nicopoli nel 1396 e a Varna nel 1444.

Tra gli storici convivono diverse opinioni riguardo ai crociati. Alcuni sottolineano la loro condotta incongrua con gli scopi dichiarati, come testimoniano le non infrequenti scomuniche comminate dal Papa e per i saccheggi e violenze spesso intraprese; altri invece rilevano il forte spirito religioso che animava comunque questi combattenti. In ogni caso le crociate ebbero un profondo impatto sulla civiltà occidentale. Le città-stato italiane ottennero considerevoli concessioni in cambio dell'assistenza ai crociati e le colonie che stabilirono in oriente furono fondamentali per lo sviluppo del commercio permettendo a città come Genova e Venezia di prosperare. Inoltre consolidarono l'identità collettiva della Chiesa latina sotto la guida papale e costituirono una fonte di racconti di eroismo, cavalleria e pietà che galvanizzavano il romanticismo medievale, la filosofia e la letteratura.

Guerre italianae

Le guerre italiane, spesso indicate come le grandi guerre d'Italia e talvolta come le guerre degli Asburgo-Valois, furono una serie di conflitti avvenuti in epoca rinascimentale, più precisamente tra il 1494 e il 1559, che coinvolsero la maggior parte degli stati italiani, la Francia, il Sacro Romano Impero, la Spagna, l'Inghilterra e l'Impero Ottomano.

Nel 1492, con la morte di Lorenzo De Medici, era crollata la Lega Italica che aveva assicurato la pace nella penisola per 50 anni. Nel 1494, Carlo VIII di Francia calò in Italia andando ad occupare il Regno di Napoli sulla base di una rivendicazione dinastica. Tuttavia, venne costretto ad abbandonare i territori occupati dopo che un'alleanza degli stati settentrionali conseguendo una vittoria tattica contro di lui nella battaglia di Fornovo. Nel tentativo di evitare gli errori del suo predecessore, Luigi XII di Francia annesse il ducato di Milano e firmò un accordo con Ferdinando d'Aragona (già governatore di Sicilia e di Sardegna) per condividere il Regno di Napoli. Tuttavia, Ferdinando abbandonò Luigi XII e espulse le truppe francesi dal Mezzogiorno in seguito alle battaglie di Cerignola e Garigliano.

Dopo una serie di alleanze e tradimenti, il Papato decise di schierarsi contro il controllo francese su Milano e sostenne Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero ed erede dei territori dell'Aragona in Italia. Dopo le battaglie di Bicocca e Pavia, la Francia guidata dal re Francesco I perse il controllo di Milano a favore degli Asburgo. Tuttavia, le mutevoli truppe protestanti tedesche di Carlo V saccheggiarono Roma nel 1527: questo evento rappresentò un punto di svolta nello sviluppo delle guerre europee di religione e indusse Carlo V a concentrarsi sull'affermarsi del protestantesimo nel Sacro Romano Impero.

Il successore di Francesco I, Enrico II di Francia, approfittò della situazione e cercò di stabilire la supremazia in Italia invadendo la Corsica e la Toscana. Tuttavia, la sua conquista della Corsica fu rovesciata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria e le sue truppe in Toscana furono sconfitte nella Battaglia di Scannagallo dai fiorentini e dall'esercito imperiale. Con l'abdicazione di Carlo V, Filippo II di Spagna ereditò Milano e il Mezzogiorno. L'ultimo significativo scontro, la battaglia di San Quintino (1557), fu vinto da Emmanuele Filiberto di Savoia per le forze spagnole e imperiali: ciò portò il restauro del Piemonte occupato dalla Francia alla casa Savoia.

Nel 1559 fu firmato il Trattato di Cateau-Cambresis. La mappa politica dell'Italia fu largamente influenzata dalla fine delle guerre: il Mezzogiorno e Milano erano sotto il controllo spagnolo; la Casa Savoia si era stabilita a Torino e rese l'italiano la sua lingua ufficiale; Firenze assorbì Siena in uno stato toscano; e il Papato avviò la controriforma con il Concilio di Trento. In un torneo tenuto per celebrare il trattato di pace, Enrico II di Francia venne accidentalmente ucciso da una lancia: l'instabilità che seguì alla sua morte portò alle guerre di religione francesi.

Seconda guerra

Ulteriori informazioni: Guerra italiana del 1499-1504

Ludovico Sforza mantenne il potere sul Milano fino al 1499, quando il successore di Carlo, Luigi XII di Francia, invase la Lombardia [3] e conquistò la città il 17 settembre 1499. [14] Luigi XII giustificò la sua rivendicazione sul ducato di Milano per diritto del nonno paterno, Luigi duca d'Orléans che aveva sposato Valentina Visconti nel 1387, quest'ultima era l'erede del ducato per la dinastia dei Visconti. Il contratto di matrimonio tra Valentina e Luigi garantiva che, in caso di mancanza di eredi maschi, avrebbe ereditato tutti i domini familiari. Tuttavia, quando la dinastia dei Visconti si estinse nel 1447, i milanesi ignorarono la rivendicazione degli Orleans al ducato di Milano e ristabilirono Milano come repubblica. Tuttavia, l'acerrima faziosità che sorse sotto la nuova forma di governo pose le basi perché Francesco Sforza (padre di Ludovico) potesse prendere il controllo di Milano nel 1450. [15]

Luigi XII non fu l'unico monarca straniero con ambizioni dinastiche nella penisola italiana. Nel 1496, mentre Carlo VIII si trovava in Francia occupato a ricostruire il suo esercito, Massimiliano I del Sacro Romano Impero invase l'Italia per risolvere la guerra in corso tra Firenze e Pisa, chiamata la "Guerra Pisana". [16] Dall'inizio del XIV secolo, Pisa era stata quasi costantemente in guerra. Nel 1406, dopo un lungo assedio, Pisa cadde sotto il controllo della Repubblica Fiorentina. [17] Quando il re Carlo VIII di Francia invase l'Italia nel 1494, i pisani insorsero contro i fiorentini e li estromettero dal controllo della città e stabilirono nuovamente una repubblica indipendente [17]. Quando il re Carlo VIII si ritirò dall'Italia con il suo esercito nel 1495, i pisani non furono lasciati a combattere i fiorentini da soli. Gran parte degli stati dell'Itala settentrionale era sospettosa del crescente potere di Firenze. Già nel 1495 Pisa ricevette armi e denaro dalla Repubblica di Genova. Inoltre, la repubblica di Venezia e Milano gli inviarono la loro cavalleria e truppe di fanteria [18].

-->>> Questo faceva parte del conflitto in corso tra Pisa e Firenze che l'imperatore Massimiliano, nel 1496, fece voto di risolvere. Proprio come Ludovico Sforza aveva invitato Carlo VIII in Italia nel 1494, ora due anni dopo, invitò Massimiliano in Italia per risolvere il conflitto tra Pisa e Firenze. [16] Nel conflitto tra fiorentini e pisani, lo Sforza aveva favorito i pisani. Agli occhi di Massimiliano I e del Sacro Romano Impero, la Guerra Pisana provocava distrazioni e divisioni all'interno dei membri della Lega di Venezia. Ciò stava indebolendo la lega antifrancese e Massimiliano cercò di rafforzare l'unità della Lega ponendo fine a questa guerra. La cosa peggiore che Massimiliano temeva era un maggiore coinvolgimento francese negli affari italiani. Tuttavia, Ludovico Sforza invitò Massimiliano I e il Sacro Romano Impero in Italia per rafforzare la propria posizione [16]. Quando i fiorentini sentirono parlare dell'intenzione di Massimiliano di venire in Italia per "sistemare" la guerra di Firenze con Pisa, erano sospettosi che l'insediamento sarebbe stato fortemente incline a Pisa. Così, i Fiorentini respinsero ogni tentativo di assestamento della guerra da parte dell'Imperatore fino a quando Pisa fu di nuovo sotto il controllo di Firenze. [16]

Gonzalo de Córdoba trova il cadavere di Louis d'Armagnac

-->>>I fiorentini sapevano che un'altra opzione era loro aperta. Sapevano che i francesi, sotto il loro nuovo re - Luigi XII - erano intenti a tornare in Italia. Firenze scelse di correre il rischio con i francesi piuttosto che con il Sacro Romano Impero. Sentivano che la Francia avrebbe potuto aiutarli a riconquistare Pisa [17].

--->>>Luigi XII aveva in progetto di invadere l'Italia per affermare la sua rivendicazione sul ducato di Milano. Nello stesso momento, il re francese, intratteneva anche l'ambizione di rivendicare un diritto sul Regno di Napoli, un dritto ancora più debole di quello vantato su Milano e che si rifaceva alle stesse pretese di Carlo VIII rivendicate alcuni anni prima con la sua impresa italiana dall'esito negativo. Nonostante ciò, Luigi riteneva di poter rivendicarne il possesso poiché era il successore nella corona francese.[17] Tuttavia, Luigi era consapevole dell'ostilità che si stava sviluppando tra i suoi vicini, riguardo alle ambizioni francesi in Italia. Di conseguenza, Luigi XII aveva bisogno di neutralizzare parte di questa ostilità. Di conseguenza, nell'agosto del 1498, Luigi XII firmò un trattato con l'arciduca Filippo, figlio di Massimiliano I, imperatore del Sacro Romano Impero che assicurò i confini tra il Sacro Romano Impero e la Francia. [19] Nel luglio del 1498, Louis rinnovò il trattato di Étaples del 1492 con Enrico VII d'Inghilterra. Nell'agosto del 1498, il trattato di Marcoussis fu firmato tra Luigi XII, Ferdinando e Isabella. Questo trattato non ha risolto nessuna delle controversie territoriali tra Spagna e Francia, ma ha convenuto che sia la Spagna che la Francia "hanno tutti i nemici in comune tranne il Papa". [20]

Nel luglio del 1499, l'esercito francese lasciò Lione in Francia e invase l'Italia con 27.000 uomini (10.000 dei quali erano di cavalleria e 5.000 dei quali erano mercenari svizzeri) con al comando Gian Giacomo Trivulzio. Nell'agosto del 1499 i francesi giunsero a Rocca di Arazzo, la prima serie di città fortificate che si trovavano nella parte occidentale del ducato di Milano. [21] Una volta che le batterie di artiglieria francese si posizionarono, ci vollero solo cinque ore per aprire una breccia nelle mura della città. Dopo averla conquistata, Luigi ordinò che la guarnigione cittadina e parte della popolazione civile fossero giustiziate al fine di instillare la paura nei suoi nemici, schiacciare il loro morale e incoraggiare la rapida resa delle altre fortezze situate nella parte occidentale di Milano. [21] La strategia fu un successo e la campagna per il ducato di Milano si concluse rapidamente. Il 5 settembre 1499 i termini furono negoziati per la resa della città di Milano e il 6 ottobre 1499 Luigi fece il suo ingresso trionfale a Milano [14].

Chevalier de Bayard al ponte di Garigliano

Una volta che Luigi XII fu installato a Milano, venne sotto la pressione reale dei fiorentini per assisterli nella riconquista di Pisa. Il re Luigi ei suoi consiglieri erano infastiditi da quella che consideravano una arrogante richiesta dei fiorentini, poiché nella loro recente lotta per conquistare Milano, i fiorentini avevano mantenuto una rigorosa neutralità nonostante il loro lungo passato di diplomazia filo-francese [17]. Tuttavia, Louis era consapevole che se avesse conquistato Napoli, doveva attraversare il territorio fiorentino sulla strada per Napoli. Luigi XII aveva bisogno di buoni rapporti con Firenze. Alla fine, il 29 giugno del 1500, un esercito combinato francese e fiorentino assediò Pisa. Nel giro di un giorno i cannoni francesi avevano abbattuto cento metri delle mura di Pisa. Un attacco fu fatto alla breccia, ma i francesi furono sorpresi dalla forte resistenza lanciata dai pisani. L'Esercito francese fu costretto a rompere l'assedio l'11 luglio 1500 e si ritirò a nord. [22]

Come parte del continuo tentativo di Luigi XII di pacificare o neutralizzare i suoi vicini per impedire loro di ostacolare le sue ambizioni in Italia, Luigi XII aprì discussioni con il re Ferdinando e la regina Isabella di Spagna. L'11 novembre 1500, Louis firmò il trattato di Grenada. [23] Il trattato di Grenada commemorò l'accordo di Luigi XII con Ferdinando II di Aragona, re di Spagna, per dividere il Regno di Napoli tra loro. Poi Louis partì in marcia verso sud da Milano verso Napoli. L'accordo di re Luigi XII con la Spagna fu pesantemente criticato dai contemporanei, incluso Niccolò Machiavelli nel suo capolavoro Il Principe. Gli storici moderni criticano anche il trattato di Grenada definendolo "folle" da parte di Luigi XII. Affermano, come fa Machiavelli, che Luigi XII non aveva bisogno di invitare la Spagna in Italia. Luigi XII aveva ottenuto tutto ciò di cui aveva bisogno nel Trattato di Marcoussis, che aveva firmato due anni prima (vedi sopra). Il trattato di Grenada non ha fatto altro che vincolare le mani di Luigi XII. Una volta coinvolto negli affari italiani, la Spagna avrebbe lavorato a scapito della Francia in Italia. In effetti, questo è proprio quello che è successo.

Nel 1500, una forza combinata francese e spagnola aveva preso il controllo del Regno di Napoli. [24] Luigi XII nominò Louis d'Armagnac, duca di Nemours come viceré a Napoli. Il 12 ottobre 1501 [25] il nuovo viceré rilevò l'amministrazione di Napoli. Tuttavia, il nuovo viceré francese si dimostrò più interessato a estendere la quota del regno francese che a garantire che gli spagnoli ricevessero la loro parte. Ciò ha contribuito molto ad aggravare i rapporti tra Francia e Spagna [25]. Questi disaccordi sui termini della divisione portarono a una guerra tra Louis e Ferdinand. Nel 1503 Luigi, sconfitto nella battaglia di Cerignola il 28 aprile 1503 [26] e la battaglia di Garigliano il 29 dicembre 1503, [27] fu costretto a ritirarsi da Napoli, che rimase sotto il controllo di un viceré spagnolo , Generale Gonzalo Fernández de Córdoba.

Guerra italiana del 1521-1526

Nel frattempo però Carlo V d'Asburgo, succeduto al regno di Spagna al nonno Ferdinando d'Aragona, entra in scena quale erede dell'Impero, alla morte del nonno paterno, l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo. Carlo V d'Asburgo (che dunque era già dal 1508 Arciduca d'Austria, duca di Borgogna e signore dei Paesi Bassi e inoltre dal 1516 re di Spagna, Sicilia, Napoli e Sardegna), comprando la fedeltà dei principi elettori, riesce a farsi elevare nel 1519, a Imperatore del Sacro Romano Impero; il nuovo imperatore si trova perciò a dominare su un vastissimo territorio, compresi anche tutti i nuovi possedimenti extraeuropei della Spagna. Una tale concentrazione di forza nelle mani di un solo sovrano, prodotta, oltre che del caso, soprattutto da un'accurata politica matrimoniale e dinastica, è la principale ragione che porta alla rottura dell'equilibrio imposto dalla pace di Noyon. Tra i Valois di Francia e gli Asburgo persistevano infatti motivi di conflitto che la travolgente ascesa di Carlo V non ha fatto altro che accrescere. In particolare questa situazione pone Francesco I in una situazione complicata, ritrovandosi praticamente circondato da territori detenuti dalla dinastia d'Asburgo. Infatti Francesco I, dopo aver vanamente conteso la corona imperiale a Carlo V, è preoccupato dall'eccessiva potenza raggiunta dal rivale spagnolo, che con la sua elezione è quasi riuscito a saldare i domini imperiali con quelli mediterranei, in funzione antifrancese. Non pago, il sovrano spagnolo avanza inoltre pretese dinastiche sulla Borgogna, che i francesi avevano sottratto agli Asburgo nel 1477. Ma, ancora una volta, è l'Italia a rappresentare la maggior causa di conflitto; infatti la Lombardia, in mano francese, impedisce la realizzazione di una maggiore continuità territoriale dei domini asburgici a livello europeo, che dal Meridione italiano arrivano alle pianure delle Fiandre e al cuore della Germania.

Nel 1519 l'invasione spagnola della Navarra, un piccolo regno transpirenaico, detenuto da una dinastia d'origine francese, fa precipitare la situazione. Perciò nel 1521 le armate francesi scendono ancora in Italia, con lo scopo di togliere almeno il Regno di Napoli ai domini di Carlo V. Le armate francesi però vengono duramente sconfitte nella battaglia della Bicocca, di Romagnano Sesia e in quella di Pavia, nella quale lo stesso re di Francia viene preso prigioniero e portato a Madrid; qui deve firmare il trattato omonimo, per lui molto oneroso, con il quale è costretto a cedere Milano e altre terre.

Dopo tre anni di relativa pace, l'elevazione di Carlo di Spagna (con il nome di Carlo V)ad imperatore del Sacro Romano Impero, avvenuta il 28 giugno 1519, portò alla spaccatura dei rapporti tra la Francia e gli Asburgo. Lo stesso Francesco I si era candidato all'elezione ad imperatore prima che la scelta cadesse su Carlo. Questo portò ad una rivalità personale tra Francesco I e Carlo V che sarebbe diventata uno dei conflitti più caratterizzanti del XVI secolo. [42] La candidatura di Francesco come imperatore era stata sostenuta da papa Leone X, così che lo stesso papa ora temeva la vendetta di Carlo. L'impero di Carlo V includeva, tra le sue vastissime terre, anche il Regno di Napoli, il cui confine settentrionale era a soli 40 chilometri dal Vaticano.

Il deterioramento dei rapporti tra l'Asburgo e Francesco I fornì al re francese un pretesto per intraprendere una guerra con Carlo. Tuttavia, proprio quando Francesco I cominciò a poter contare sul sostegno di Papa Leone, quest'ultimo improvvisamente stipulò una pace con l'Imperatore e si schierò con il Sacro Romano Impero contro la Francia stessa. Presto Francesco I si trovò circondato da nemici. Infatti, tra i i titoli che Carlo V poteva vantare vi era anche quello di re di Spagna. Così Francesco I dovette affrontare sia una guerra da est (contro il Sacro Romano Impero), sia ad Occidente (contro la Spagna). Ma, a peggiorare ulteriormente le cose per il re francese, Enrico VIII d'Inghilterra si alleò con il papato (Papa Leone X morì nel 1522 e venne sostituito da Adriano VI che, tuttavia, scomparse nel 1523 e a cui succedette Clemente VII) e con l'imperatore nella loro guerra contro di lui.

Nel 1521, Carlo V prese Milano dai francesi e la restituì a Francesco Sforza l'anno successivo. [43] I francesi si trovarono sopraffatti dalle tattiche degli archibugieri spagnoli (i celebri Tercios]] e subirono gravi sconfitte paralizzanti a Bicocca il 27 aprile 1522 [44] e a Sesia, contro le truppe guidate da Fernando de Avalos il 30 aprile 1524. Con Milano in mani imperiali, Francesco guidò personalmente un esercito francese in Lombardia nel 1525, dove venne completamente sconfitto e catturato nella battaglia di Pavia, combattuta il 24 febbraio 1525. [45] Con Francesco imprigionato in Spagna, vennero intraprese una serie di manovre diplomatiche incentrate sulla sua liberazione, compresa una speciale missione francese inviata dalla madre di Francesco, Luisa di Savoia, alla corte di Solimano il Magnifico portando ad un ultimatum rivolto a Carlo da parte degli [[ottomani, un'alleanza tra monarchi cristiani e musulmani senza precedenti e che causò uno scandalo nel mondo cristiano. Solimano, nel'estate del 1526, approfittò dell'opportunità di invadere l'Ungheria, sconfiggendo gli alleati di Carlo V nella battaglia di Mohács, combattuta il 29 agosto. Nonostante tutti questi sforzi, Francesco fu obbligato a firmare, nel gennaio 1526, il trattato di Madrid,[46] in cui rinunciò alle sue pretese sull'Italia, sulle Fiandre e sulla Borgogna, in cambio della libertà dalla prigione.

Guerra della lega di Cognac (1526-1530)

Nel 1526, Papa Clemente VII, allarmato dal crescente potere dell'Impero, costituì, il 22 maggio, la Lega di Cognac contro Carlo V. [46] A farne parte furono gli Stati Papali, la Francia con a capo il re Francesco I, [47] l'Inghilterra con Enrico VIII, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano.

In quel momento le truppe imperiali stanziate in Italia lamentavano un morale estremamente basso dovuto ai ritardi nei pagamenti tanto che in certe occasioni si rifiutarono persino di prendere il campo di battaglia fino a quando non ricevevano i compensi pattuiti.[48] I comandanti militari della Lega di Cognac intendevano approfittare di questo disordine attaccando gli imperiali fin dall'inizio del 1526. [48] Tuttavia, informati che sarebbero stati ben presto raggiunti da mercenari svizzeri ingaggiati per coadiuvarli, decisero di ritardare l'apertura delle ostilità in attesa di questi rinforzi.

Nel frattempo, le truppe veneziane comandate dal duca di Urbino marciavano verso ovest attraverso l'Italia settentrionale per unirsi alle truppe papali, loro alleate. Lungo la strada scoprirono che a Lodi, una città dominata dalla famiglia filoimperiale dei Visconti, si era verificata una rivolta. Un capitano di fanteria italiana di stanza a Lodi si era, dunque, reso disponibile ad aprire le porte della città, tanto che i veneziani furono in grado di occuparla rapidamente il 24 giugno 1526. [48]

Un'altra rivolta scoppiò nella città di Milano contro il dominio del duca Francesco Sforza II. Dal 1499, quando Ludovico Sforza venne cacciato da Luigi XII di Francia, la città lombarda passò più volte di mano tra la famiglia Sforza e il Regno di Francia. Uno dei principali obiettivi di Francesco I di Francia nell'unirsi alla Lega di Cognac fu quello di ripudiare il trattato di Madrid e riprendere il controllo su Milano che gli era stato tolto nel 1526. Tuttavia, le truppe francesi non erano ancora entrate nella nuova guerra in Italia e il loro accordo in tal senso rimase segreto.

Nel giugno 1526, Ugo de Moncada, comandante delle forze imperiali in Italia, fu inviato come ambasciatore dall'imperatore a papa Clemente VII in Vaticano. [48] Il suo messaggio dall'Imperatore era che se lo Stato Pontificio si fosse allineato con i Francesi nella guerra attuale, il Sacro Romano Impero avrebbe cercato di usare entrambe le città italiane di Colonna e Siena contro il papato. Papa Clemente VII riconobbe la minaccia che queste due città presentavano allo Stato Pontificio qualora unissero le loro forze con le truppe imperiali già in Italia. Di conseguenza, il papa si ritirò dalla Lega proprio nel momento in cui l'esercito francese entrava in Lombardia.[48]

All'improvviso, la Lega iniziò a crollare. Venezia subì danni talmente devastanti che i suoi domini di "Terraferma" furono, tra il 1509 e il 1516, devastati.[49] Di conseguenza, la Serenissima rifiutò di contribuire ulteriormente allo sforzo bellico. Dopo il 1529, Venezia avrebbe cessato ogni coinvolgimento diretto nelle guerre italiane. [49] Rendendosi conto che l'obiettivo di riconquistare Milano non era più sul tavolo, l'esercito francese lasciò la Lombardia e tornò in patria. Con il ritiro delle forze francesi dall'Italia, Carlo V ebbe via libera nel sottomettere Firenze, e, nel 1527, Roma stessa fu saccheggiata dalle forze imperiali imperiali. Clemente venne fatto prigioniero[50] e non offrì ulteriore resistenza a Carlo V. Con la conclusione del trattato di Cambrai del 1529, che rimosse formalmente Francesco dalla guerra, la Lega crollò; Venezia stipulò una pace con Carlo V, mentre Firenze fu posta di nuovo sotto i Medici.

Guerra italiana del 1536-1538

Quando, nell'agosto 1529, venne firmato il trattato di Cambrai,[51] ponendo così fine alla guerra della lega di Cognac, l'imperatore Carlo V stava già recandosi in Italia. [52] Questo viaggio lungo la penisola e il suo coinvolgimento negli affari italiani viene tradizionalmente indicato come la fine della libertà ed indipendenza politica degli stati italiani e l'inizio di un lungo periodo di sottomissione [52] all'Impero spagnolo e del Sacro Romano Impero. Agli inizi del XVI secolo, la Spagna era un regno separato e indipendente, guidato da re Ferdinando il Cattolico e dalla regina Isabella di Castiglia. Ora, con l'elezione al trono di Imperatore (VERIFICA) di Carlo V, a seguito di eredità sia la stessa Spagna che il Sacro Romano Impero confluirono nella stessa entità politica. Questo aumentava di molto il potere che Carlo poteva ora esercitare sull'Italia.

Con la morte del duca di Milano Francesco Maria Sforza, avvenuta nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1535, iniziò una guerra tra Carlo V e il re Francesco I di Francia.[47]. [53] Alla sua morte, lo Sforza non aveva lasciato eredi[54] e, quando i rappresentanti dell'imperatore Carlo V presero in mano il ducato, tra la gente di Milano non vi furono proteste o insurrezioni,[55] sé di verificarono obiezioni da nessun altro stato italiano. Solo la Francia protestò. Il re francese Francesco I, riteneva con assoluta fermezza che Asti, Genova e il ducato di Milano appartenessero a lui di diritto.[56] Così, quando Carlo lasciò in eredità il ducato di Milano a suo figlio Filippo, Francesco I invase l'Italia. Più o meno in quel periodo, Francesco lamentò al suo consiglio che era stato permesso all'Imperatore Carlo V di guadagnare troppa influenza sulla penisola italiana in Italia, un'aperta ammissione da parte di un re francese che la firma del trattato di Grenada da parte di Luigi XII di Francia, avvenuta nel novembre del 1500, fosse stata un errore.

La tregua di Nizza, 1538, tra Francesco I e Carlo V, mediata da Papa Paolo III.

Alla fine di marzo del 1536, un esercito francese guidata da Philippe de Chabot, signore di Brion, avanzò in Piemonte forte di 24.000 fanti e 3.000 cavalli.[57] Già nei primi giorni del mese successivo, i francesi presero Torino ma non riuscirono a conquistare anche Milano. Nel frattempo, la fazione filo-francese della popolazione di Asti si sollevò e rovesciò i suoi occupanti Imperiali.[54]

In risposta alla presa francese di Torino, Carlo V invase la Provenza, avanzando verso Aix-en-Provence, prendendo Aix il 13 agosto, ma non riuscendo a continuare poiché l'esercito difensore bloccò tutte le strade che conducevano a Marsiglia. [58] Di conseguenza, l'Asburgo dovette riparare in Spagna, rinunciando al piano che prevedeva di attaccare la città fortificata di Avignone.

La spedizione provenzale infruttuosa di Carlo V distolse la sua attenzione dagli eventi che nel frattempo accadevano in Italia. Alle truppe francesi che operavano in Piemonte si unirono 10.000 soldati della fanteria italiana, affiancati da poche centinaia di cavalieri, in marcia verso Genova. [58] Queste truppe erano state reclutate da Guido Rangoni, Galeotto Pico della Mirandola e altri membri della nobiltà militare della Lombardia meridionale. Galeotto, in particolare, aveva conquistato il controllo di Mirandola nel 1533 uccidendo lo zio Giovanni Francesco Pico della Mirandola.[58] In preparazione alla sua invasione in Italia, l'ambasciatore di Francesco I nell'impero ottomano, Jean de La Forêt, ottenne, nei primi anni del 1536, la stipula di un trattato di alleanza tra l'Impero ottomano e la Francia. Verso la fine del 1536, una flotta ottomana fu posta al largo della costa di Genova pronta a colpire in coordinamento con le forze di terra in marcia verso la città. Tuttavia, quando le forze di terra arrivarono a Genova nell'agosto del 1536, scoprirono che il presidio a difesa della città era stato recentemente rinforzato. [58] Inoltre, l'attesa rivolta attesa tra i sostenitori di Fregoso non si era concretizzata. Così, le forze di terra dovettero allontanarsi dalla costa marciando verso il Piemonte dove presero e occuparono Carignano, insieme ad altre tre città tra Torino e Saluzzo: Pinerolo, Chieri e Carmagnola. La partecipazione attiva degli ottomani alla guerra non fu tuttavia significativa, ma il loro stesso ingresso nella guerra ebbe un effetto frenante sulle decisioni operative di Carlo V. Costretto a sostenere una guerra a due fronti, contro gli ottomani a est e contro i francesi a ovest, nel 1538, l'imperatore era pronto per la pace.

La tregua di Nizza, firmata il 18 giugno 1538, pose fine alla guerra senza decretare ne vinti ne vincitori e lasciando Torino in mano francese ma senza apportare ulteriori modifiche significative alla mappa politica dell'Italia. [59]

Guerra italiana del 1542-1546

L'assedio di Nizza da parte di una flotta franco-ottomana nel 1543

Francesco I, re di Francia, si alleò di nuovo con Solimano I dell'impero ottomano e il 12 luglio 1542 dichiarò guerra al Sacro Romano Impero. [60] Il re francese, dunque, decise di lanciare quella che sarà la sua ultima invasione dell'Italia contro la città di Perpignan. Una flotta franco-ottomana, sotto il comando dell'ammiraglio ottomano Hayreddin Barbarossa, prese la città di Nizza il 22 agosto 1543[60] e pose l'assedio alla cittadella. I difensori dovettero capitolare nel giro di un mese. Per le truppe cristiane, agire in coordinamento con quelle islamiche per attaccare una città cristiana, era considerato un fatto scioccante. Così, nell'attacco a Nizza, re Francesco sentì il bisogno di sminuire il ruolo dei turchi ottomani. [61] Tuttavia, il re francese compì qualcosa di ancora più scandaloso quando consegnò il porto navale francese di Tolone a Barbarossa, perché lo potesse utilizzare come quartiere invernale per la flotta ottomana. [61]

Ancora una volta la disputa circa il controllo di Milano fu il pretesto utilizzato per la guerra del 1542-1546.[47] L'esercito francese, comandato da François de Bourbon, conte d'Enghien, sconfisse l'esercito imperiale nella battaglia di Ceresole, combattuta il 14 aprile 1544. [61] Nonostante questa vittoria, i francesi non riuscirono a penetrare ulteriormente in Lombardia.

Il 6 gennaio 1537, Alessandro de' Medici, duca di Firenze, venne assassinato dal suo lontano cugino, Lorenzino de' Medici.[62] Alessandro godeva del sostegno del Sacro Romano Impero in quanto sposato con la figlia di Carlo V, Margaret. Con la sua morte, alcuni cittadini di Firenze tentarono di stabilire una repubblica nella città, mentre altri sostenitori della famiglia Medici cercarono di porre come nuovo duca il diciassettenne Cosimo. La fazione repubblicana mise in campo un esercito sotto il comando di Piero Strozzi,[63] mentre quella filo-mediatica chiese aiuto a Carlo. Re Francesco I intervenne nella disputa sostenendo la fazione repubblicana, ormai esiliata, con il fine di impedire a Carlo V di conquistare anche la città di Firenze [62]. Il 4 giugno 1544, l'esercito di esuli repubblicani con alla testa Strozzi venne sconfitto da un esercito imperiale a sua volta guidato da Philippe de Lannoy e Ferrante da Sanseverino, Principe di Salerno.

Con il re francese oramai politicamente e militarmente indebolito, Carlo V ed Enrico VIII d'Inghilterra procedettero ad invadere da nord la Francia, arrivando a conquistare Boulogne e Soissons.[47] A un certo punto le truppe inglesi e imperiali si trovarono a poco meno di cento chilometri da Parigi. [47] La mancanza di cooperazione i due eserciti invasori, unito ai costanti e sempre più aggressivi attacchi da parte degli ottomani, salvò il regno di Fracia e portò l'imperatore a decide di abbandonare questi territori conquistati ripristinando, ancora una volta, lo status quo.

Guerra italiana del 1551-1559

[[File:La battaglia di Marciano dipinta da Giorgio Vasari|thumb|Descrizione dell'immagine]]

Il 31 marzo 1547, ire Francesco I morì e gli succedette suo figlio, Enrico II di Francia. [47] Quattro anni più tardi, nel 1551, Enrico II dichiarò guerra a Carlo con l'intento di riconquistare l'Italia e assicurare il predominio francese, piuttosto che quello asburgico, agli affari europei. Una prima offensiva francese condotta contro la Lorena si rivelò un successo, ma il tentativo francese di invadere la Toscana venne interrotto nel 1553. Successivamente, il 2 agosto 1554, l'esercito francese venne definitivamente sconfitto nella battaglia di Marciano. Tuttavia, nonostante l'insuccesso nel raggiungere gli obbiettivi di questa guerra, la Francia riuscì ad ottenere il possesso di tre città poste vicino al confine: Metz, Toul e Verdun. [64]

Ancora a guerra in corso, nel 1556, Carlo V decise di abdicare il trono imperiale a favore di suo fratello Ferdinando I e il trono di Spagna che andò al figlio Filippo II. In questo modo, l'impero asburgico che aveva circondato la Francia venne diviso, come lo era stato prima dell'elezione di Carlo. Da questo momento in poi, la Spagna e il Sacro Romano Impero non avrebbero più agito in assoluta coordinazione come avevano fatto sotto l'unione personale di Carlo V e, a poco a poco, i due stati si sarebbero allontanati sempre di più seguendo i propri interessi divergenti.

A questo punto, l'attenzione della guerra si spostò dall'Italia alle Fiandre, dove Filippo, insieme a Emanuele Filiberto di Savoia, sconfisse definitivamente i francesi nella battaglia di San Quintino, il 10 agosto 1557. [65] Dopo tale sconfitta, i francesi poterono recueprare ????hanno recuperato e preso alcune nuove iniziative nella guerra???. Nel 1557, l'entrata in guerra dell'Inghilterra portò, nel gennaio 1558, alla presa francese di Calais.[66] Inoltre, gli eserciti francesi saccheggiarono le basi spagnole nei Paesi Bassi. Nondimeno, Enrico II fu costretto ad accettare la Pace di Cateau-Cambrésis, che fu firmata il 3 aprile 1559. In quel trattato, Enrico II rinunciò a qualsiasi ulteriore rivendicazione in Italia [67].

Infobox malattia (nuovo)

| Adert/Sandbox | |

|---|---|

| Complicanze | {{{Complicanze}}} |

| Età di inizio | {{{Inizio}}} |

| Durata | {{{Durata}}} |

| Fattori di rischio | {{{Rischio}}} |

| Diagnosi differenziale | {{{Diagnosi_differenziale}}} |

| Prevenzione | {{{Prevenzione}}} |

| Prognosi | {{{Prognosi}}} |

| Classificazione e risorse esterne (EN) | |

| Classificazione e risorse esterne (EN) |

|

{ infobox | bodystyle=width:100%; margin:0 0 0.5em 0; | datastyle=text-align:left;

| label1 = Classification

| data1 =

- ICD-10: {{{ICD10}}}

- ICD-10-CM: {{{ICD10CM}}}

- ICD-9-CM: {{{ICD9}}}

- OMIM: {{{OMIM}}}

- MeSH: {{{MeshID}}}

- DiseasesDB: {{{DiseasesDB}}}

| label2 = External resources

| data2 =

- MedlinePlus: {{{MedlinePlus}}}

- eMedicine: {{{eMedicineSubj}}}/{{{eMedicineTopic}}}

- GeneReviews: Template:NCBIBook2

- NORD: {{{NORD}}}

- GARD: {{{GARDName}}}

- Radiopedia: {{{RP}}}

- AO Foundation: {{{AO}}}

- Wheeless textbook: {{{WO}}}

- OrthoInfo: {{{OrthoInfo}}}

- Orphanet: {{{Orphanet}}}

- Orthobullets: [1]

}}

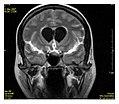

RM

| Gruppo | Sequenze | Abbreviazione | Principi fisici | Principali caratteristiche cliniche | Esempio |

|---|---|---|---|---|---|

| Spin echo | Pesatura in T1 | T1 | Misurazione del rilassamento longitudinale utilizzando tempo di ripetizione (TR) e tempo di echo (TE) brevi. |

Sequenza standard e di confronto per le altre sequenze. |

|

| Pesatura in T2 | T2 | Misurazione del rilassamento longitudinale utilizzando lunghi tempi di TR e TE. |

Sequenza standard e di confronto per le altre sequenze. |

| |

| Pesatura di densità protonica | DP | Lungo tempo di TR (per ridurre il T1) e breve tempo TE (per minimizzare il T2)[12] | Artropatie e traumi muscolo-scheletrici.[13] |

| |

| Gradient echo | Precessione libera stazionaria | SSFP | Maintenance of a steady, residual transverse magnetisation over successive cycles.[15] | Realizzazione di cardio RM (vedi video).[15] |

|

| Inversion recovery | Short tau inversion recovery | STIR | Soppressione del grasso grazie all'impostazione di un tempo di inversione che annulla il suo segnale.[16] | Alto segnale nell'edema, come nelle più gravi fratture da stress.[17] Shin splints pictured: |

|

| Fluid attenuated inversion recovery | FLAIR | Soppressione dei liquidi grazie ad un un tempo di inversione che annulla il loro segnale. | Alto segnale lacunar infarction, placche da sclerosi multipla, Emorragia subaracnoidea e meningite (vedi immagine).[18] |

| |

| Double inversion recovery | DIR | Soppressione simultanea del liquido cerebrospinale e materia bianca graxei a due tempi di inversione.[19] | Altro segnale dalle placche della sclerosi multipla (vedi immagine).[19] |

| |

| Diffusion weighted (DWI) | Convenzionale | DWI | Misura del moto Browninano delle molecole d'acqua.[20] | High signal within minutes of cerebral infarction (pictured).[21] |

|

| Apparent diffusion coefficient | ADC | Riduce la pesatura T2 prendendo multiple immagini DWI con differente pesatura DWI.[22] | Basso segnale pochi minuti dopo un ictus cerebrale (vedi immagini).[23] |

| |

| Tensore di diffusione | DTI | Trattografia (nella foto) ottenuta misurando il movimento Browniano complessivo delle molecole d'acqua nelle direzioni delle fibre nervose.[24] |

|

| |

| Perfusion weighted (PWI) | Dynamic susceptibility contrast | DSC | Viene iniettato gadolinio come mezzo di contrasto e viene realizzate immagini a rapida ripetizione (generalmente gradient-echo o echo-gradient pesate in T2) per quantificare la perdita di segnale indotta dalla suscettibilità.[26] | Negli infarti cerebrali, il tessuto ischemico e la penombra ischemica presentano una perfusione diminuita (immagine).[27] |

|

| Dynamic contrast enhanced | DCE | Measuring shortening of the spin–lattice relaxation (T1) induced by a gadolinium contrast bolus.[28] | |||

| Arterial spin labelling | ASL | Marcatura magnetica del sangue arterioso prima che entri nella regione di interesse dell'imaging.[29] It does not need gadolinium contrast.[30] | |||

| Risonanza magnetica funzionale (fMRI) | Blood-oxygen-level dependent | BOLD | Modifiche nella saturazione di ossigeno dipendente dal magnetismo dell'emoglobina che riflette l'attività del tessuto.[31] | Localizzazione delle aree del cervello più attive prima di un intervento chirurgico.[32] |

|

| Magnetic resonance angiography (MRA) e venografia | Time-of-flight | TOF | Il sangue che entra nell'area di interesse non è stato saturato e quindi fornisce un segnale più elevato quando viene utilizzato un breve tempo di echo. | Diagnosi di aneurismi, stenosi o dissecazioni.[33] |

|

| Phase-contrast MRA | PC-MRA | Two gradients with equal magnitude but opposite direction are used to encode a phase shift, which is proportional to the velocity of spins.[34] | Detection of aneurysm, stenosis or dissection (pictured).[33] |  (VIPR) | |

| Susceptibility weighted | SWI | Sensitive for blood and calcium, by a fully flow compensated, long echo, gradient recalled echo (GRE) pulse sequence to exploit magnetic susceptibility differences between tissues. | Detecting small amounts of hemorrhage (diffuse axonal injury pictured) or calcium.[35] |

| |

Template

Template2

Gravidanza

Template3

Emergenza

Pittura veneta

Tintoretto

Bellini

Lotto

Palladio

Scuola veronese

Radiologia

Malattie osso

Neoplasie dell'apparato digerente

Diritto amministrativo

Opere Caroto

| Sant'Orsola | |

|---|---|

| Autore | Giovan Francesco Caroto |

| Data | sconosciuta |

| Tecnica | sconosciuto |

| Ubicazione | Chiesa di San Giorgio in Braida, Verona |

| Madonna Cucitrice | |

|---|---|

| Autore | Giovan Francesco Caroto |

| Data | sconosciuta |

| Tecnica | sconosciuto |

| Ubicazione | Galleria Estense, Modena |

| Pietà della lacrima | |

|---|---|

| Autore | Giovan Francesco Caroto |

| Data | sconosciuta |

| Tecnica | sconosciuto |

| Ubicazione | Museo di Castelvecchio, Verona |

| Madonna in trono e Santi | |

|---|---|

| Autore | Giovan Francesco Caroto |

| Data | sconosciuta |

| Tecnica | sconosciuto |

| Ubicazione | Duomo, Trento |

| Sofonisba beve il veleno | |

|---|---|

| Autore | Giovan Francesco Caroto |

| Data | sconosciuta |

| Tecnica | sconosciuto |

| Ubicazione | Museo di Castelvecchio, Verona |

| Giovane monaco benedettino | |

|---|---|

| Autore | Giovan Francesco Caroto |

| Data | sconosciuta |

| Tecnica | sconosciuto |

| Ubicazione | Museo di Castelvecchio, Verona |

| Titolo sconosciuto | |

|---|---|

| Autore | Giovan Francesco Caroto |

| Data | sconosciuta |

| Tecnica | sconosciuto |

| Ubicazione | sconosciuta |

Note

- ^ P. A. Foscarini, Lettera sopra l'opinione de' Pittagorici, e del Copernico, della mobilità della Terra e stabilità del Sole, e del nuovo Pittagorico sistema del mondo, Napoli, Lazaro Scoriggio, 1615, p.7.

- ^ G. Morpurgo Tagliabue, I processi di Galileo e l'epistemologia, «Rivista di Storia della Filosofia», II, 1947.

- ^ G. Galilei, Il Saggiatore, VI, 232

- ^ G. Galilei, Edizione nazionale, pp. 547-548.

- ^ Edizione nazionale, cit., XIX, pp. 336-342.

- ^ Lettera di Galilei a Geri Bocchineri, 16 aprile 1633.

- ^ Edizione nazionale, cit., p. 402.

- ^ Dialogo sopra i due massimi sistemi, VI, 545.

- ^ Alexandre Koyré, Etudes galiléennes, Paris, 1939, p. 203.

- ^ a b c d Magnetic Resonance Imaging, su radiology.wisc.edu, University of Wisconsin. URL consultato il 14 marzo 2016.

- ^ a b c d Keith A. Johnson, Basic proton MR imaging. Tissue Signal Characteristics, su med.harvard.edu, Harvard Medical School. URL consultato il 14 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016).

- ^ Page 292 in: Martin Vosper, Donald Graham, Paul Cloke, Principles and Applications of Radiological Physics, 6ª ed., Elsevier Health Sciences, 2011, ISBN 9780702046148.

- ^ Jeremy Jones and Prof Frank Gaillard et al., MRI sequences (overview), su radiopaedia.org. URL consultato il 13 gennaio 2017.

- ^ A Current Review of the Meniscus Imaging: Proposition of a Useful Tool for Its Radiologic Analysis, in Radiology Research and Practice, vol. 2016, 2016, pp. 1–25, DOI:10.1155/2016/8329296.

- ^ a b Dr Tim Luijkx and Dr Yuranga Weerakkody, Steady-state free precession MRI, su radiopaedia.org. URL consultato il 13 ottobre 2017.

- ^ Mohammad Taghi Niknejad, Short tau inversion recovery, su radiopaedia.org. URL consultato il 13 ottobre 2017.

- ^ Ferco Berger, Milko de Jonge, Robin Smithuis and Mario Maas, Stress fractures, su radiologyassistant.nl. URL consultato il 13 ottobre 2017.

- ^ Fluid attenuation inversion recoveryg, su radiopaedia.org. URL consultato il 3 dicembre 2015.

- ^ a b Dr Bruno Di Muzio and Dr Ahmed Abd Rabou, Double inversion recovery sequence, su radiopaedia.org. URL consultato il 13 ottobre 2017.

- ^ Neuro and Dr Usman Bashir, Diffusion weighted imaging, su radiopaedia.org. URL consultato il 13 ottobre 2017.

- ^ Dr Yuranga Weerakkody and Prof Frank Gaillard et al., Ischaemic stroke, su radiopaedia.org. URL consultato il 15 ottobre 2017.

- ^ Mark Hammer, MRI Physics: Diffusion-Weighted Imaging, su xrayphysics.com. URL consultato il 15 ottobre 2017.

- ^ Signal Evolution and Infarction Risk for Apparent Diffusion Coefficient Lesions in Acute Ischemic Stroke Are Both Time- and Perfusion-Dependent, in Stroke, vol. 42, n. 5, 2011, pp. 1276–1281, DOI:10.1161/STROKEAHA.110.610501.

- ^ a b Derek Smith and Dr Usman Bashir, Diffusion tensor imaging, su radiopaedia.org. URL consultato il 13 ottobre 2017.

- ^ Diffusion tensor imaging in mild cognitive impairment and Alzheimerʼs disease: a review, in Current Opinion in Neurology, vol. 21, n. 1, 2008, pp. 83–92, DOI:10.1097/WCO.0b013e3282f4594b.

- ^ Frank Gaillard et al., Dynamic susceptibility contrast (DSC) MR perfusion, su radiopaedia.org. URL consultato il 14 ottobre 2017.

- ^ Magnetic resonance diffusion-perfusion mismatch in acute ischemic stroke: An update, in World Journal of Radiology, vol. 4, n. 3, 2012, p. 63, DOI:10.4329/wjr.v4.i3.63.

- ^ Prof Frank Gaillard et al., Dynamic contrast enhanced (DCE) MR perfusion, su radiopaedia.org. URL consultato il 15 ottobre 2017.

- ^ Arterial spin labeling, su fmri.research.umich.edu. URL consultato il 27 ottobre 2017.

- ^ Prof Frank Gaillard et al., Arterial spin labelling (ASL) MR perfusion, su radiopaedia.org. URL consultato il 15 ottobre 2017.

- ^ I-han Chou, Milestone 19: (1990) Functional MRI, su nature.com, Nature. URL consultato il 9 August 2013.

- ^ Dr Tim Luijkx and Prof Frank Gaillard, Functional MRI, su radiopaedia.org. URL consultato il 16 ottobre 2017.

- ^ a b Magnetic Resonance Angiography (MRA), su hopkinsmedicine.org. URL consultato il 15 ottobre 2017.

- ^ Dr J. Ray Ballinger et al., Phase contrast imaging, su radiopaedia.org. URL consultato il 15 ottobre 2017.

- ^ Dr Bruno Di Muzio and A.Prof Frank Gaillard, Susceptibility weighted imaging, su radiopaedia.org. URL consultato il 15 ottobre 2017.

Zennandreis

Michelangelo Speranza

Michelangelo Speranza (Verona, 1736 circa – ...) è stato uno scultore italiano attivo a Verona intorno alla metà del XVIII secolo.

Rimasto orfano di padre quando era ancora giovane, iniziò la professione di scultore sotto la guida di Domenico Aglio. Termianta la sua formazione, aprì una sua bottega in uno dei volti dell'Arena. Tra le sue opere una statua dell'Assunta per la cheisa dei Bevilacqua Lazise a Grezzana, quella della Concezion per casa Butturini a Buttapietra- Scolpì pure tutte le statue che adornano dentro e fuori la chiesa parrocchiale di Torri. Realizzò anche due statue al naturale rappresnetni san Agostino e Santa Moinica poste ai lati dell'altare della Cintura della chiesa di Santa Eufemia ma di queste, una vota rimosse, se ne persero le tracce.[287-288]

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Giuseppe Antonio Schiavi

Giuseppe Antonio Schiavi (...) è un [[]] [[]].

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Giovan Maria Pomedello

Giovan Maria Pomedello (Villafranca, ... – ...) è stato un orafo italiano attivo a Verona intorno alla prima metà del XVI secolo.

Oltre alla professione di orafo, per cui ricevette lodi dal Maffei, Pomedello si occupò anche di pittura come attesta la tavola ad olio Madonna dello Spasimo conservata nella chiesa di San Tomaso Cantuarinese in cui si è rilevata la seguente epigrafe in caratteri romani: "'Io. Maria Pomedelus Villafrancorum Aurifex Veronensis F. die XX Decembris MDXXIII". Non sono conosciute altre opere di tale artista.[103-14]

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Giovanni Caliari

Giovanni Caliari (...) è un [[]] [[]].

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Bernardino Muttoni

'Bernardino Muttoni detto il vecchio (Verona, ... – ...) è stato un pittore [[]] attivo a Verona intorno alla prima metà del XVII secolo.

Dipinse ad affresco, spesso insieme con il figlio Bernardo, per molti chiostri dei monasteri. Le sue lunette affrescate decorano ancora oggi il chiostro di San Fermo Maggiore con i fatti della vita di SAn Agostino di Padova.[271] Nel chisotro di [[[chiesa di SAnt'eufema (verona)]] le gesta di Sant'Agostino, ciclo completato dal figlio, come rilevato da Lenceni, in quanto probabilmente morto.[271-272] Lunette dei chiostri di San francesco di Paola, di Santa Maria della Scala, deè Minori Osevanti di Bussolenfo. Lunette del cisptr do Sa Tomaso Canturense con azioni di alcuni santi Carmelitani.[272]

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Bernardo Muttoni

'Bernardo Muttoni detto il giovane (Verona, ... – ...) è stato un pittore [[]] attivo a Verona intorno alla prima metà del XVII secolo.

detto il Giovane -> Bernardo Muttoni Educato dal genitore alla pittura e dipinto avendo consetemten sullo stesso stile, mal si possono distinguere le sue pitture da quelle del padre a cui u di aiuto nelle moltplcii su operazioni. Sono sicurametne di Bernardo le de grandi mezzelune nella cappell maggiore di SAnta Toscana con duefatti delle vita della medesima. Dipinse di quadratura il soffitto del soppresso Oratorio della Valverde, figurandovi nel mezzo la coronzioen di M. V. Ornò dibuona architettura a fresco la porta del chistro di San Tommaso CAntuariense per uqantro peròsi può rilevare da quel poco che è rimasto illeso dalle ingiurie del tempo. Erano suea anche le pitture di Santa Maria del PAradiso, prima della rinnovazione di quella chiesa, a San Marco, alle Stimmate, ed in altre chiese ancora della rpovincai, seocndo il citato Lanceni.[272]

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Gian Domenico Cignaroli

Gian Domenico Cignaroli (...) è un [[]] [[]].

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Giovanni Battista Caliari

Giovanni Battista Caliari (...) è un [[]] [[]].

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Francesco Fabi

{{Bio |Nome = Francesco |Cognome = Fabi |Sesso = M |LuogoNascita = Soave |GiornoMeseNascita = |AnnoNascita = |LuogoMorte = |GiornoMeseMorte = 1621 |AnnoMorte = |Attività = pittore |Nazionalità =italiano |PostNazionalità = attivo a [[Verona] nela prima metà del XVII secolo }}

Discepolo di Felice Brusasorzi. Dipinese una tavola nel 1619 per la cappella di destra della maggiore in [[basilica di SAnta Anastasia[ ed ora appesa sopra la porta della cappella del campanile, in questa vi è rappresettata Marai Vergine col Divino Infante in gloria e sotto Ss. Lorenzo, CArlo, Domenico e VnezoFerrario. [247-248]

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Giovanni Ceffis

Giovanni Ceffis (... – 14 luglio 1688) è stato un pittore italiano attivo a Verona nella seconda metà del XVII secolo.

Nulla si sa della sua formazione. Sua opera è a tavola dell'atlare di Santa Rosa in asnta anastasa co la Beata ergine e il Babino in lgora fa li SS Pietro e Paolo Apostoli indi la detta SAnta e più in sotot San Tommaso d'Aquino, san Domenico e altri Santi. E nella chiesa del Crocifisso dal Pallona altra sua Tavola con Maria Vergine e Gesù Bambino in glria. eravi nella chesa del Redentoe un suo quadro coll'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. La Beate Vergine Anninziata in Sal Salvator Corte Regia, un quadro con l'Adultera e una lunetta nell'Oratoro della Concezione in SAn Fermo Maggiore, opere che più non esistono per la soppressione di queste chiese. Il Lanceni ne annovera latre in provincia: in san Giovanni Lupatoto la tavola col Divin Redentreo,, a Sa Giorgo di Cazzano colli Ss Domencio e Varlo e la Beata Vergine, In SAn Bartolomeo Illasi una tavola clla Madonna in LGoria, nella parrocchiare di Scardevara la tala con la Veate Vergine e il divino Infante in ato e sotto li Santissii antoni di Padova e Cristoforo, San Pietro di Marcellise la tavola con San Antonio Abate. Fu tumulato nelal chiesa di San Bernardino.[300]]

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Giovanni Battista Rossi (pittore)

Giovanni Battista Rossi (...) è un [[]] [[]].

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Paolo Ligozzi

Paolo Ligozzi (...) è un [[]] [[]].

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Michelangelo Aliprandi

Michelangelo Aliprandi (...) è un [[]] [[]].

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Simone Brentana

Simone Brentana (Venezia, 1656 – Verona, 6 giugno 1741) è stato un pittore italiano attivo principalmente a Verona.

nato da Domencio Brentano un mercante veneziano. Rimasto orfano alll'età di nove anni si diede inizialemnte allo studio della muscia per poi passare a quello della aritemtica e della geometria.[300-301] Sentendosi spinto dalal propria inclinazione verso lo studio della pittura a questa el tutto di ddedicò, aggiungendoci lo stidio della prospettiva, dell'ottica e dell'anootmai, frequentando le Accedemie di Venezia, modellando in cera e creta. Studiò molt artisti ed in aprticlare del Titntoretto. Realizza il Sogno di San Gioseppe pe la scula della carità di Venezia. A circa 29 anni, nel 1685, si stabilì a Verona. Il Cignaroli (Ser de pitt Veron) ne parla così "In Verona nella ciea di SAn Sebastiano, e delle Monasce di San domenico vi sono pertazio di queto valentuomo che diostrano quanto intedesse la disposzione de' gruppi, dell'omrem e d' lumi e come saggio osservator wsi fosse della natura, vera mestra e guida de' pittori". In San Doemioc realizza quadr nel 1719. [301]

Sua tavolta nel coro della ciea Dei Santisismi Apostoli con al Missione dello spirto SAnto [301-302] in San Petro Incarnairio parimenti sua oera la tavola dell'altare maggiore in cui rappresetò il Divin Redentore he porgela mano a San Pietro. Così pure in San Niccolò nell'latre della Corciera dipnese San Gregoro papa ed in alto al Beta Vergine supplcante all santissima Trade per le anime purgait. ed ancora due quadri fra gli itnercolunni, uno con Giobbe sul letamaio deriso dalla moglie e dagli amici e l'altro con Giuditta col regio rescho di Olofrene. In san Maria Organo fece la tavola nella palela della Santissimo cll'Invenzion della San Corce, e in San Nazaro San Benedetto Abata Genuflesso davanti alla Veata Verigne dove si legge il suo nome e l'anno 1723, tavola ora collocata in sagrestia. [302]

Per la chiesa della casa PEsico ad Affi la tavola colla COcnezione di Maria VErgine in San Pietro d'isola Rizza altra con San Antonio in gloria. Fece a Vicenza per la chiesa di SAn Gaetano la avola dell'ultimo altare con sAn andrea Avellino. per santa Maria delle Grazeie in vresca la tavola con San francesco Regi con lepigrafe "Brentana F.' Uomo eridito di dielttà nella miscoa e nella poesia, compenedo, particolarmente ind ialetto veoento, leggadee e spirtose peseise. Si sposò ma non ebbe filgi. Morì a 90 anni e fu sepolto nin San Peitro Incarnario.[302]

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Peregrinus

Peregrinus (XII secolo circa) è uno scultore italiano attivo a Verona.

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Modello

' (...) è un [[]] [[]].

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Diego Zannadreis

Diego Zannandreis (Verona, 1768 – Verona, 5 agosto 1836) è stato uno scrittore italiano noto per aver scritto, tra il 1830 e il 1834, Le vite de' pittori, scultori ed architetti veronesi.

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Modello

Giuseppe Biadego (Verona, 20 agosto 1853 – Verona, 12 aprile 1921) è stato un bibliotecario italiano direttore della biblioteca comunale di Verona.

Note

Bibliografia

- Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, a cura di Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Franchini, 1891, ISBN non esistente.

Sacello dei Santi Nazaro e Celso

| Sacello dei Santi Nazaro e Celso | |

|---|---|

| Stato | Italia |

| Regione | Veneto |

| Località | Verona |

| Diocesi | Diocesi di Verona |

Velo di Classe

Errore nelle note: Sono presenti dei marcatori <ref> per un gruppo chiamato "N" ma non è stato trovato alcun marcatore <references group="N"/> corrispondente