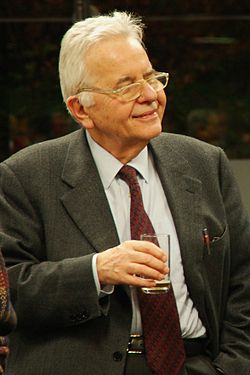

Nicola Cabibbo

Nicola Cabibbo (Roma, 10 aprile 1935 – Roma, 16 agosto 2010) è stato un fisico italiano noto per l'introduzione nella fisica delle particelle dell'angolo di Cabibbo. I suoi studi sull'interazione debole, nati per spiegare il comportamento delle particelle strane, hanno permesso, grazie all'ampliamento dell'idea originaria da lui proposta nel 1963, di formulare l'ipotesi dell'esistenza di almeno tre famiglie di quark. Questa ipotesi fu utilizzata per spiegare, grazie all'introduzione della Matrice CKM, la violazione della simmetria CP.

Al momento della morte era professore ordinario di fisica delle particelle elementari all'Università la Sapienza di Roma, città in cui viveva e conduceva le sue ricerche che erano focalizzate sullo studio della QCD su reticolo e sulla progettazione di array di computer, nell'ambito del progetto APEnext, in grado di eseguire i calcoli richiesti dalla teoria.

Nella sua qualità di presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, l'istituzione che ha compito di consigliare il pontefice cattolico su tutte le tematiche scientifiche, è intervenuto in diverse occasioni nei dibattiti etici e in quelli sul rapporto fra fede e scienza.

Biografia

Figlio di un avvocato e di una casalinga visse l'infanzia durante la seconda guerra mondiale. Durante gli anni dell'istruzione scolastica, che era garantita anche nella Roma occupata, venne colpito dall'astronomia e si interessò su come costruire apparecchiature radio. Proprio a causa di queste passioni, che gli fecero nascere il desiderio di scoprire l'ignoto, e della lettura di un libro di testo liceale, intitolato "Cos'è la matematica", fu indotto agli studi scientifici.[1] Durante gli anni successivi alla fine del conflitto mondiale sviluppa una passione per la letteratura americana e frequenta regolarmente la biblioteca dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America per prendere libri a prestito. Questa sua passione era condivisa dalla moglie, docente di letteratura americana contemporanea all'Università di Roma. Altra sua grande passione era il mare e la barca a vela.[1]

Cabibbo si laurea in fisica nel 1958[2] con una tesi sul decadimento dei muoni e le interazioni deboli[1] e diviene subito ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare prima presso la sezione di Roma e poi dal 1960 al 1962 ai laboratori nazionali di Frascati.[2] Durante la sua permanenza ai laboratori nazionali, nel periodo in cui si studiavano gli anelli di accumulazione di elettroni e positroni,[3] ebbe modo di scrivere un articolo, pubblicato nel 1961, che i colleghi erano soliti definire come la "Bibbia" poiché conteneva i calcoli teorici di tutte le sezioni d'urto dei processi di fisica delle particelle allora ipotizzabili.[4]

Continua la sua attività di ricerca, a partire dal 1962, come ricercatore al CERN di Ginevra prima come fellow e poi, dopo un anno trascorso nel 1963 al Lawrence Radiation Laboratory di Berkeley in California, come senior scientist.[2] Proprio in questo periodo pubblica l'articolo che lo renderà famoso nella comunità scientifica. Nel 1963 infatti invia al Physical Review Letters lo scritto dove propone l'introduzione dell'angolo di Cabibbo per spiegare i cambiamenti di sapore dei quark durante le interazioni deboli. Questo articolo, che nel 2006 è stato valutato come la pubblicazione più citata di tutti i tempi,[5] fu ispirata, secondo lo stesso fisico, dai suoi studi precedenti sulle interazioni dei fotoni di alta energia con i cristalli. Egli infatti ha affermato in un'intervista che:

«Credo che nella mia mente ci sia stata una sorta di interferenza fra il mio lavoro su fotoni e cristalli, che riguardava la polarizzazione, e il mio lavoro sul decadimento degli iperoni. Fu una sorta di processo di fertilizzazione reciproco.»

Nel 1965, dopo un periodo alla Harvard University come professore a contratto, viene chiamato dall'Università dell'Aquila come professore di fisica teorica.[2] L'anno successivo lascia l'incarico a L'Aquila per trasferirsi alla Sapienza di Roma dove rimane, sempre come professore di fisica teorica, fino al 1982 anno in cui si sposta all'Università di Roma Tor Vergata.[2] A Tor Vergata tiene ancora l'insegnamento di fisica teorica fino al 1993 quando torna alla Sapienza come professore ordinario di fisica delle particelle elementari.[2]

Oltre agli incarichi di docenza universitaria continuano i suoi periodi di studio e insegnamento all'estero: è componente dell'Institute for Advanced Study di Princeton (dal 1970 al 1973), e visiting professor alle università di Parigi (1977-1978), New York (1980-1981), Syracuse (1986-1992) e nuovamente al CERN (2003-2004).[2] Proprio questo suo continuo spostarsi per il mondo lo hanno portato a definirsi un cittadino del mondo e ad essere tanto presente in Italia quanto all'estero durante i periodi della sua vita che lo videro spesso viaggiare fra le due sponde dell'oceano atlantico per via dei suoi numerosi incarichi. I suoi frequenti spostamenti tuttavia non gli hanno fatto cancellare l'amore per la città ove nacque e in particolare per il suo quartiere: egli ha vissuto fino alla morte a poche centinaia di metri dalla sua casa natale.[1]

Il suo impegno tuttavia non è stato solo accademico: dal 1985 al 1993 è stato presidente dell'INFN[6], e dal 1993 al 1998 è stato presidente dell'ENEA. È stato socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la classe delle scienze fisiche,[7] ed era uno dei soli 4 scienziati italiani viventi a essere membro della National Academy of Sciences degli Stati Uniti d'America.[8] Infine, dal 9 giugno 1986 è stato membro e dal 1993 presidente della Pontificia Accademia delle Scienze.[2][9] In questa veste è intervenuto spesso su problemi etici, epistemologici sui quotidiani italiani e ha tenuto la prolusione per il giubileo degli scienziati durante l'ultimo anno giubilare.

Nicola Cabibbo, che da lungo tempo soffriva di una malattia tumorale, è morto la sera del 16 agosto 2010 all'Ospedale Fatebenefratelli di Roma dove era stato appena ricoverato per crisi respiratoria.

Risultati scientifici

Nicola Cabibbo ha ottenuto importanti risultati scientifici nel campo della fisica delle particelle, studiando l'interazione debole, formulandone nel 1963 la teoria valida per i processi in cui c'è cambiamento di stranezza, introducendo il cosiddetto angolo di Cabibbo.[10] Nel 1973 Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa (entrambi premiati con il Premio Nobel per la fisica nel 2008[11]) hanno proposto, introducendo la matrice CKM, una generalizzazione multidimensionale del modello dell'angolo di Cabibbo, dalla quale è stato possibile prevedere l'esistenza di sei differenti sapori per i quark.

L'angolo di Cabibbo e le particelle elementari

La forza debole fu ipotizzata inizialmente per spiegare il decadimento beta dei neutroni, e il decadimento di muoni in elettroni e neutrini. Tuttavia dopo la scoperta delle particelle strane le fu attribuita anche la responsabilità per le interazioni fra nucleoni e particelle strane. In ciascuno di questo tre fenomeni, tuttavia, la forza sembrava comportarsi in modo diverso, finché le ricerche di Murray Gell-Mann non contribuirono a chiarire alcuni aspetti del comportamento della forza.[12] Cabibbo ebbe il merito di spiegare il comportamento della forza debole nell'ultimo di questi processi riuscendo quindi a dimostrare che la forza debole è sempre la stessa in ogni situazione. Egli ipotizzò, utilizzando una formulazione squisitamente quantistica, necessaria per via del tipo di oggetti studiati, che la forza debole e la forza nucleare forte agissero su autostati diversi. Oggi sappiamo che quest'ultima forza in natura è responsabile del confinamento dei quark, ovvero del fenomeno che fa sì che i due quark che costituiscono i mesoni e i tre che costituiscono gli adroni non possano essere isolati singolarmente.

In meccanica quantistica ciascuna forza è rappresentata da un oggetto matematico chiamato operatore che ne descrive l'azione sul sistema fisico, a sua volta rappresentato da una funzione complessa. In alcuni casi particolari l'azione degli operatori lascia immutate le funzioni che descrivono lo stato del sistema, si dice in questo caso che la funzione è un'autofunzione (o autostato) dell'operatore (o della forza). Dire pertanto che la forza forte e la forza debole agiscono su autostati differenti significa in pratica che, ad esempio, mentre la forza forte agisce su un quark up, la forza debole vede lo stesso quark come sovrapposizione di più particelle, su ciascuna delle quali agisce in modo diverso. Tuttavia se gli oggetti fisici descritti da un autostato di un qualsiasi operatore sono sempre gli stessi deve esistere sempre, affinché la teoria sia sensata, una relazione, descritta ancora una volta da un operatore, che ha la proprietà di essere unitario, fra gli autostati del primo operatore e quelli di un altro.

All'epoca degli studi di Cabibbo erano note particelle che oggi sappiamo essere composte da tre soli sapori di quark: up, down, e strange. Mentre la gran parte delle particelle si comportava in maniera coerente con il formalismo sviluppato fino a quel tempo, cioè quelle particelle che oggi sappiamo essere costituita solo da quark up e down, il comportamento di altre particelle come il kaone o mesone K era, tuttavia, anomalo in rapporto alle leggi fino a quel momento note. L'esistenza di queste particelle, dette appunto particelle strane, era nota dalla fine degli anni quaranta e oggi sappiamo che sono costituite anche da uno o più quark strange (S) e possiedono perciò una proprietà fisica chiamata stranezza.

Lo scienziato ipotizzò che la forza debole agisse in maniera diversa su ciascuna particella, solo in funzione della sua carica di stranezza, e introdusse una costante nota come angolo di Cabibbo . Il valore del seno e del coseno di quest'angolo elevati al quadrato erano da utilizzare per stabilire la probabilità che una particella strana si trasformasse in una particella non strana interagendo con un'altra particella per mezzo della forza debole. Con un linguaggio più moderno potremmo dire che le due quantità trigonometriche determinano la probabilità che a seguito dell'emissione di un bosone W un quark strange si trasformi in un quark up (o viceversa, a seconda della carica portata dal bosone W). Il processo di interazione così identificato viene chiamato corrente debole carica.

Si trova sperimentalmente che l'angolo di Cabibbo vale .[13] Questo significa che

e quindi che le interazioni a cui è associato il seno dell'angolo sono molto più improbabili di quelle a cui è associato il coseno. Nel caso preso ad esempio in precedenza questo significa che un quark down ha molte più probabilità di emettere un bosone W e diventare un quark up di quante non ne abbia, nel corso dello stesso processo, di divenire un quark s.

Sfruttando anche la spiegazione proposta da Cabibbo, Gell-Mann ipotizzò l'esistenza dei quark, particelle subatomiche che costituiscono mesoni e adroni e previde che essi potessero presentarsi in 3 differenti colori (e tre anticolori) e in differenti sapori. Il modello a quark fu immediatamente sfruttato per proporre l'esistenza di un quarto quark (il quark charm) da Sheldon Lee Glashow, Luciano Maiani e John Iliopoulos nel cosiddetto meccanismo GIM.

Infine il modello inizialmente proposto da Cabibbo fu ampliato da Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa che ipotizzarono l'esistenza di una terza generazione, o famiglia, di quark (i quark top e bottom) e calcolarono la matrice CKM che utilizza nove numeri per calcolare quanta probabilità abbia ciascun quark di diventare un qualsiasi altro quark durante un processo di interazione debole.

Negli anni settanta e ottanta del secolo scorso si interessò ancora di fisica delle particelle, seguendo l'evoluzione del modello standard e facendo proposte nell'ambito della teoria delle stringhe.

Le ricerche successive

Ultimamente si interessò ai problemi della QCD su reticolo e, in quest'ambito, collaborò con il progetto APE100, che utilizzava supercomputer per permettere di svolgere simulazioni e calcoli di fisica teorica, e di cui diresse la realizzazione.[10] In particolare questo array di computer era stato pensato per permettere di svolgere facilmente i conti in fisica delle particelle, e più nello specifico per la cromodinamica quantistica. Questa teoria, infatti, differisce da tutte le altre quelle comunemente usate nell'ambito del modello standard perché mano a mano che l'energia delle interazioni aumenta più la teoria diventa non approssimabile in maniera lineare o perturbativa - come si dice in gergo -, esattamente il contrario di quanto succede nell'elettrodinamica quantistica. Per studiare quindi il comportamento di sistemi di quark legati, cioè di adroni (come ad esempio i protoni) o mesoni è necessario ricorrere a una serie complessa di calcoli non perturbativi. Si devono cioè analizzare i diagramma di Feynman fino ad ordini molto elevati, ovvero si devono considerare sottoprocessi via via sempre più complessi, con più costituenti e con più interazioni interne. Questo è il motivo per cui calcolare a mano o a mente i risultati della cromodinamica quantistica (QDC) è proibitivo. Per farlo si utilizzano computer che simulano lo spazio definendo un reticolo di punti tri dimensionale e calcolano il valore delle funzioni necessarie ai conti di QCD in ognuno di questi durante l'evoluzione del sistema. I risultati delle simulazioni vengono poi confrontati con i dati sperimentali in modo da ricavare informazioni sull'effettiva rispondenza dei modelli alla realtà fisica. Gli array APE hanno permesso di contribuire a questo processo. Nicola Cabibbo continua a collaborare con gli esperimenti APE che sono giunti al quarto rinnovamento, nel 2005, con APEnext[14]

Fede e Scienza

In qualità di presidente della Pontificia Accademia delle scienze, Nicola Cabibbo, ha più volte avuto l'occasione di esprimere le sue opinioni sul rapporto fra fede e scienza. In particolare fra i temi trattati vi sono quelli del rapporto fra sapere scientifico e testo biblico e del corretto rapporto fra scienza e persona umana. Infatti, anche a seguito del confronto in corso, specie negli Stati Uniti d'America fra teoria dell'evoluzione e i sostenitori di una lettura più rigorosa del testo biblico, e in particolare i seguaci del creazionismo, è intervenuto a più riprese per sottolineare la posizione della Chiesa cattolica in merito. Inoltre durante l'allocuzione da lui pronunciata in occasione dell'anno giubilare del 2000 ha avuto modo di sottolineare la necessità di porsi problemi etici davanti alle possibilità aperte dalla manipolazione genetica e dal fatto che le scoperte scientifiche e tecnologiche, e le loro ricadute in termini di benessere economico, sono sempre concentrate nei paesi più ricchi del pianeta.[15]

Durante la sua permanenza all'accademia, e sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, sono ricordate sia la definitiva riabilitazione di Galileo Galilei, sia la sostanziale ammissione che la teoria dell'evoluzione non è in contrasto con la dottrina cattolica.

Evoluzione e creazione

Nicola Cabibbo è intervenuto più volte, con interviste a giornali italiani ed esteri, nel complesso dibattito sulla teoria dell'evoluzione e la sua compatibilità con la creazione divina. La frase riportata sopra, che riassume il suo pensiero in proposito, fu pronunciata in occasione di una manifestazione organizzata da un'associazione di studenti di destra, Alleanza Studentesca, contro l'insegnamento della teoria di Charles Darwin nelle scuole e la sua presenza nei libri di testo[16].

Tuttavia per capire meglio il suo pensiero è utile fare riferimento al dibattito, più recente, scaturito a seguito della pubblicazione di uno scritto di Christoph Schönborn, cardinale e arcivescovo cattolico di Vienna, a proposito del neodarwinismo sul New York Times.[17] Intervistato dal National Catholic Reporter, una rivista di informazione statunitense, in proposito ebbe modo di spiegare più precisamente la differenza fra teoria dell'evoluzione e evoluzionismo specificando, fra l'altro, che mentre la prima è pienamente accettabile, il secondo, che secondo lo scienziato è più da assimilarsi a una scelta filosofica, diventa inaccettabile nel momento in cui afferma che non è necessario Dio.[18]

«La teoria dell'evoluzione può essere fastidiosa per i cristiani perché sembra entrare in conflitto con l'idea della creazione divina. Questa paura è, tuttavia, infondata. Ciò che entra in contrasto con la creazione divina è la possibile estensione della teoria dell'evoluzione in una direzione materialistica, il cosiddetto evoluzionismo. Ciò che l'evoluzionismo sembra dire, e sto pensando ad autori come Dawkins, è che non c'è necessità di Dio. Ma questa estensione della teoria di Darwin non è parte di ciò che è stato scoperto dalla scienza»

Il professore romano richiamò durante l'intervista un passaggio dell'intervento di Giovanni Paolo II sull'evoluzione rivolto alla seduta plenaria dell'Accademia Pontificia delle Scienze nel 1996,[19] in particolare ponendo in risalto l'esposizione della storia dell'accettazione della teoria da parte della comunità scientifica lì contenuta.[18] e sottolineando come il fatto che l'evoluzione contenga elementi casuali non significa che Dio non possa esserne la causa. Tuttavia, sempre secondo l'accedemico pontificio, questo non deve indurre in errore e portare a ritenere, almeno da un punto di vista strettamente scientifico, che è possibile vedere l'azione di un disegno divino semplicemente dall'osservazione del mondo o che l'esistenza di Dio sia necessaria per spiegare l'universo.[18]

Premi e onorificenze

- 1979 - Premio Nazionale del Presidente della Repubblica italiana per la classe di scienze fisiche dell'accademia dei Lincei[20]

- 1989 - Premio Sakurai della American Physical Society per "i suoi elevati contributi nel chiarire la struttura delle correnti deboli adroniche" [21]

- 1991 - Premio della Società europea di fisica per la "teoria delle interazioni deboli che ha portato al concetto di mescolamento dei quark" [22]

- 2002 - Medaglia Matteucci dell'Accademia nazionale dei XL[23].

- 2003 - Premio Enrico Fermi della Società italiana di fisica "per la sua teoria del miscelamento dei quark down e strange nei decadimenti deboli, in cui svolge un ruolo fondamentale il noto parametro detto «angolo di Cabibbo»"[24]

- 2010 - Premio Dirac [25]

a cui si aggiunge due volte il Premio della cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri (1989 e 1999).[2] È stato, inoltre, insignito di due onorificenze dal Presidente della Repubblica italiana:

Note

- ^ a b c d (EN) Mike Perricone, Cabibbo takes His Place in the World, in Fermi News, vol. 22, n. 20, 15/10/1999, p. 4. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ a b c d e f g h i Curriculum Vitae di Nicola Cabibbo, su civr.it. URL consultato il 07-10-2008.

- ^ Carlo Bernardini, La nascita degli anelli di accumulazione per elettroni e positroni (PDF), su brera.unimi.it. URL consultato il 07-10-2008.

- ^ (EN) Nicola Cabibbo, Raoul Gatto, Electron-Positron Colliding Beam Experiments, in Physical Review, vol. 124, 1961, pp. 1577 - 1595, DOI:10.1103/PhysRev.124.1577. URL consultato il 07-10-2008.

- ^ Romeo Bassoli, Accidenti che fisico, in L'Espresso, 01-06-2006. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ Durante la sua presidenza ebbe modo di sottoscrivere una lettera appello in cui, insieme ad altri scienziati, manifestava l'opinione che per l'Italia fosse irrinunciabile l'utilizzo della fissione nucleare come fonte energetica. Informazione riportata in L'energia nucleare non è né un enigma né una chimera, su galileo2001.it. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ Scheda personale sul sito dell'Accademia Nazionale dei Lincei, su lincei.it. URL consultato il 07-10-2008.

- ^ Il fisico Giorgio Parisi entra nell'Accademia delle Scienze Americana, su bur.it. URL consultato il 07-10-2008.

- ^ Scheda personale sul sito della Pontificia Accademia, su vatican.va. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ a b Biografia di Nicola Cabibbo dall'Istituto e Museo di Storia della Scienza, su imss.fi.it. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ Il fatto che lo stesso Cabibbo non sia stato insignito del premio Nobel è stato considerato, in particolare dai fisici italiani, come un mancato riconoscimento del ruolo di Cabibbo nello sviluppo della teoria (Amarezza dei fisici italiani per la non assegnazione del Nobel a Cabibbo, Il Corriere della Sera, 7 ottobre 2008.)

- ^ Barbara Gallavotti, Cabibbo: nei laboratori di Frascati si prepara l'apparato SuperB, in La Stampa, 26 settembre 2007.

- ^ David Griffiths, Introduction to elementary particles, John Wiley & Sons, 1987, pp. 317-318, ISBN 0-471-60386-4.

- ^ Michele Catanzaro, ApeNext (PDF), in Asimmetrie, vol. 1, 2005, pp. 13-14. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ (EN) Adress of Prof. Nicola Cabibbo to the Holy Father John Paul II, su vatican.va, 25 maggio 2005. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ Romeo Bassoli, Darwin, bersaglio della Destra, in Il Messaggero, 18 gennaio 2003. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ (EN) Christoph Schönborn, Finding Design in Nature, in New York Times, 7 luglio 2005. URL consultato l'08-10-2008. - Testo completo della lettera.

- ^ a b c (EN) John L. Allen, Interview with Professor Nicola Cabibbo, in National Catholic Reporter, 21 luglio 2005. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ Giovanni Paolo II, Intervento del Santo Padre Giovanni Paolo II sull'evoluzione, Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, Roma, 22 ottobre 1996. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ Premi nazionali del Presidente della Repubblica finora conferiti, su lincei.it. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ (EN) 1989 J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics Recipient, su aps.org. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ (EN) The High Energy and Particle Physics Prizes, su eps-hepp.web.cern.ch. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ (EN) "Matteucci" Medal

- ^ Premio Enrico Fermi, su sif.it. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ (EN) "Dirac" Medal

- ^ Medaglia d'oro ai benemeriti della scienza e cultura Nicola Cabibbo, su quirinale.it. URL consultato l'08-10-2008.

- ^ Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana Prof. Nicola Cabibbo, su quirinale.it. URL consultato l'08-10-2008.

Bibliografia

- Nicola Cabibbo, Unitary Symmetry and Leptonic Decays, in Physical Review Letters, vol. 10, 1963, pp. 531-533, DOI:10.1103/PhysRevLett.10.531. URL consultato il 07-10-2008.

Voci correlate

Collegamenti esterni

- Homepage di Nicola Cabibbo sul sito della sezione INFN di Roma, url consultato il 08-10-2008

- (EN) Elenco degli articoli scientifici scritti da Nicola Cabibbo come primo autore, o in collaborazione, url consultato il 08-10-2008

- Rassegna stampa di articoli su o scritti da Cabibbo su argomenti filosofici, sito non aggiornato di recente, url consultato il 08-10-2008