ジクロロメタン

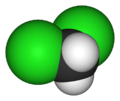

ジクロロメタン(英: dichloromethane)は、分子式を CH2Cl2 と表される、有機溶媒の一種。慣用名は塩化メチレンといい、産業界ではこちらの名称を使うことも多い。DCM 、MDCなどと略される場合がある。

| |||

| |||

| 物質名 | |||

|---|---|---|---|

Dichloromethane | |||

別名 Methylene bichloride; Methylene chloride gas; Methylene dichloride; Solmethine; Narkotil; Solaesthin; Di-clo; Refrigerant-30; Freon-30; R-30; DCM; MDC | |||

| 識別情報 | |||

3D model (JSmol)

|

|||

| ChEBI | |||

| ChEMBL | |||

| ChemSpider | |||

| ECHA InfoCard | 100.000.763 | ||

| EC番号 |

| ||

| KEGG | |||

PubChem CID

|

|||

| RTECS number |

| ||

| UNII | |||

| 国連/北米番号 | 1593 | ||

CompTox Dashboard (EPA)

|

|||

| |||

| |||

| 性質 | |||

| CH2Cl2 | |||

| モル質量 | 84.93 g·mol−1 | ||

| 外観 | 無色の液体 | ||

| 匂い | わずかに、クロロホルムのような[1] | ||

| 密度 | 1.3266 g/cm3 (20 °C)[2] | ||

| 融点 | −96.7 °C | ||

| 沸点 | 39.6 °C 720 °Cで分解[3] 39.75 °C at 760 mmHg[4] | ||

| 25.6 g/L (15 °C) 17.5 g/L (25 °C) 15.8 g/L (30 °C) 5.2 g/L (60 °C)[3] | |||

| 溶解度 | 酢酸エチル、エタノール、ヘキサン、ベンゼン、四塩化炭素、ジエチルエーテル、クロロホルムと混和 | ||

| log POW | 1.19[5] | ||

| 蒸気圧 | 0.13 kPa (−70.5 °C) 2 kPa (−40 °C) 19.3 kPa (0 °C) 57.3 kPa (25 °C)[6] 79.99 kPa (35 °C)[3] | ||

| kH | 3.25 L·atm/mol[4] | ||

| 磁化率 | −46.6·10−6 cm3/mol | ||

| 屈折率 (nD) | 1.4244 (20 °C)[4][7] | ||

| 粘度 | 0.43 cP (20 °C)[4] 0.413 cP (25 °C) | ||

| 構造 | |||

| 1.6 D | |||

| 熱化学 | |||

| 標準定圧モル比熱, Cp |

102.3 J/(mol·K)[6] | ||

| 標準モルエントロピー S |

174.5 J/(mol·K)[6] | ||

| 標準生成熱 ΔfH |

−124.3 kJ/mol[6] | ||

| 標準燃焼熱 ΔcH |

−454.0 kJ/mol (標準生成エンタルピーから)[6] | ||

| 危険性 | |||

| 労働安全衛生 (OHS/OSH): | |||

目への危険性

|

刺激性 | ||

| GHS表示:[7] | |||

| |||

| Warning | |||

| H315, H319, H335, H336, H351, H373 | |||

| P261, P281, P305+P351+P338 | |||

| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |||

| 引火点 | なし。ただし、100 °C以上で可燃性蒸気と空気の混合物を形成する可能性[8] | ||

| 556 °C (1,033 °F; 829 K) | |||

| 爆発限界 | 13%-23%[1] | ||

| 致死量または濃度 (LD, LC) | |||

半数致死量 LD50

|

1.25 g/kg (ラット, 経口) 2 g/kg (ウサギ, 経口)[3] | ||

半数致死濃度 LC50

|

24,929 ppm (ラット, 30 分) 14,400 ppm (マウス, 7 時間)[10] | ||

LCLo (最低致死濃度)

|

5000 ppm (モルモット, 2 時間) 10,000 ppm (ウサギ, 7 時間) 12,295 ppm (ネコ, 4.5 時間) 14,108 ppm (イヌ, 7 時間)[10] | ||

| NIOSH(米国の健康曝露限度): | |||

| 25 ppm over 8 hours (time-weighted average), 125 ppm over 15 minutes (STEL)[1][9] | |||

| Ca[1] | |||

| Ca [2300 ppm][1] | |||

| 法的状態 | |||

特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。

| |||

概要

編集常温では無色で、強く甘い芳香をもつ液体。非常に多くの種類の有機化合物を溶解する。また難燃性の有機化合物であることから、広範囲で溶媒や溶剤として利用されている。特に金属機械の油脂を洗浄する用途で多用されているが、環境負荷とヒトへの毒性の懸念からPRTR法により利用と廃棄が監視される物質でもある。作業環境の管理濃度は、50ppmであり、その記録の保存は30年である。

合成法

編集工業的には、メタンあるいはクロロメタン(慣用名は塩化メチル)と塩素とを400-500℃で気相でラジカル反応させることで得られる。クロロメタンはメタンよりも早く塩素化されるため、本製法では、メタンのHがClで多置換された混合物が生じる。例に上げると、メタンと塩素とを当量で反応させた場合、クロロメタン:37%、ジクロロメタン:41%、トリクロロメタン(慣用名はクロロホルム):19%、テトラクロロメタン(慣用名は四塩化炭素):3%の生成比となる。この混合物から副生成物の塩化水素を除去した後、蒸留によって精製する。

ジクロロメタンはメタンの塩素化物の中では最も安定であるが、高純度品を長期保存した場合光や酸素により酸化分解されてわずかに塩化水素やホスゲンを含む場合がある。したがって、アルコール、アミン、オレフィンなどに属する、安定剤が微量添加されていることが多い。また密栓して遮光保存する必要がある。

塩化メチレンの2016年度日本国内生産量は 51,874 t、工業消費量は 7,759 t である[12]。

用途

編集ジクロロメタンは多くの有機化合物を溶解し、水と混ざらず、沸点が低いなどの条件を備えているため、有機化学においてはクロロホルムと並んで利用される溶媒である。酸性条件に対して安定であるため、フリーデル・クラフツ反応などルイス酸を用いる反応、酸塩化物を用いるアシル化反応、スワン酸化などの酸化反応に常用される。有機合成の溶媒として用いる場合、通常の反応にはモレキュラーシーブスなどで脱水する程度で十分な結果が得られる。精密な実験の場合は水素化カルシウムなどを乾燥剤として蒸留精製する。ナトリウムは反応し爆発の危険があるため乾燥剤に用いてはならない。

工業的にはオゾン層破壊問題で一部のフロン類が製造禁止になって以来、金属機器の洗浄剤の代替物質としてジクロロメタンは金属加工業を中心に大量に利用されている。

しかし、現在ではPRTR法規制物質として大量使用者は購入量、廃棄量およびその差分である環境放出量の報告を義務づけられており、大気中への放出量は削減することを求められている。それに併せて、代替となる溶媒(超臨界二酸化炭素、ベンゾトリフルオリドなど)の研究も進められている。

環境対策、塩素フリーの観点から、大学・企業・研究機関などは自主的にジクロロメタンの使用を制限している。可能な限り、他の溶媒を使うように努力を行っている。また、業者を通じて使用済みジクロロメタンの回収・リサイクル・再利用も行っている[13]。

安全性

編集ヒトに対しては、皮膚または目に接触すると炎症を引き起こす場合があることが知られている。蒸気を大量に吸引すると麻酔作用を示し、中枢神経系を抑制する。慢性毒性として肝機能障害が知られている。

2012年、日本の印刷企業従業員に胆管癌が多発していることが判明した[15]。当該職場ではジクロロメタンと1,2-ジクロロプロパンを大量使用していたため、関連の有無について調査が行われている。

厚生労働省ではこれらの調査を踏まえ、2013年3月に以下のように報告した[15]。

- 胆管がんは、ジクロロメタン又は1,2-ジクロロプロパンに長期間、高濃度ばく露することにより発症し得ると医学的に推定できること

- 本件事業場で発生した胆管がんは、1,2-ジクロロプロパンに長期間、高濃度ばく露したことが原因で発症した蓋然性が極めて高いこと

報告事例では1,2-ジクロロプロパンが重視されているが、ジクロロメタンによると思われる胆管がんに対しても後に労災が認められた[16]。

国際がん研究機関によるIARC発がん性リスク評価でも、2014年にGroup2B(ヒトに対する発癌性が疑われる)からGroup2A(ヒトに対する発癌性がおそらくある)に昇格された[17]。

脚注

編集- ^ a b c d e NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 0414

- ^ Haynes, William M., ed (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). CRC Press. p. 3.164. ISBN 1439855110

- ^ a b c d Properties of Dichloromethane. chemister.ru

- ^ a b c d CID 6344 - PubChem

- ^ “Dichloromethane_msds”. 2025年9月30日閲覧。

- ^ a b c d e Methylene chloride in Linstrom, P.J.; Mallard, W.G. (eds.) NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD. http://webbook.nist.gov (retrieved 2014-05-26)

- ^ a b Sigma-Aldrich Co., Dichloromethane. Retrieved on 2014-05-26.

- ^ “Real time measurement of dichloromethane containing mixtures”. Health & Safety Laboratory. 2015年8月5日閲覧。

- ^ “Methylene Chloride Hazards for Bathtub Refinishers”. OSHA-NIOSH Hazard Alert 2013-110. OSHA and NIOSH. 2015年1月22日閲覧。

- ^ a b “methylene chloride”. 生活や健康に直接的な危険性がある. アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH). 2025年10月16日閲覧。

- ^ Anvisa (2023年3月31日). “RDC Nº 784 - Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial” [Collegiate Board Resolution No. 784 - Lists of Narcotic, Psychotropic, Precursor, and Other Substances under Special Control] (ポルトガル語). Diário Oficial da União. 2023年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月16日閲覧。

- ^ 経済産業省生産動態統計年報 化学工業統計編

- ^ 溶剤リサイクル工業会

- ^ “アクリサンデー接着剤”. アクリサンデー株式会社 (2022年11月29日). 2022年11月29日閲覧。

- ^ a b 「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の報告書及び今後の対応について 厚生労働省 平成25年3月14日

- ^ つなごう医療 中日メディカルサイト

- ^ Carcinogenicity of perfluorooctanoic acid, tetrafluoroethylene, dichloromethane, 1,2-dichloropropane, and 1,3-propane sultone