Rupicapra pyrenaica

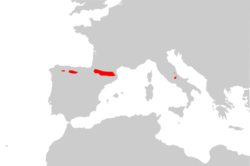

Il camoscio pirenaico o camoscio dei Pirenei (Rupicapra pyrenaica, Bonaparte 1845) è un'antilope caprina che vive sui Pirenei, sui Monti Cantabrici e sugli Appennini centrali. Appartiene alla sottofamiglia Caprinae, all'interno della famiglia dei bovidi, insieme a pecore e capre.

| Camoscio pirenaico | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordine | Artiodactyla |

| Famiglia | Bovidae |

| Sottofamiglia | Caprinae |

| Tribù | Rupicaprinae |

| Genere | Rupicapra |

| Specie | R. pyrenaica |

| Nomenclatura binomiale | |

| Rupicapra pyrenaica Bonaparte, 1845 | |

| Sottospecie | |

| Areale | |

| |

Sistematica

modificaLa specie Rupicapra pyrenaica si divide in 3 sottospecie che si caratterizzano per lievi differenze morfologiche:

- Rupicapra pyrenaica pyrenaica, presente sui Pirenei;

- Rupicapra pyrenaica parva, presente sui Monti Cantabrici;

- Rupicapra pyrenaica ornata, presente sull'Appennino centrale.

Morfologia

modificaIl suo mantello estivo è bruno-ruggine; in inverno è bruno-nero con macchie più scure attorno agli occhi. Sia i maschi che le femmine hanno corna uncinate rivolte all'indietro lunghe fino a 20 cm. Si nutre di erba, licheni e germogli di alberi. Agile e ben saldo sulle sue zampe si trova in ogni tipo di ambiente montano, fino ai 3 000 m di quota.

Questa specie differisce da quella alpina (Rupicapra rupicapra) per le corna di forma leggermente diversa e che sono più corte (tranne che nella sottospecie appenninica, che invece le ha più lunghe); quindi per la sua mole minore, e soprattutto per il mantello: molto più rossiccio in estate, in invernale è di colore marrone scuro anziché nero e con una macchia golare molto più estesa che nel camoscio alpino e pezzature chiare sulle spalle, più evidenti nella sottospecie appenninica, e che hanno determinato il nome scientifico "ornata" per la sottospecie autoctona dell'Italia e il suo soprannome di camoscio più bello del mondo.

Taglia e peso

modificaLa lunghezza totale del corpo, misurata dall'estremità della testa alla radice della coda, varia tra 100 e 110 cm. L'altezza media, misurata al garrese, è di 70 cm[1].

Il peso corporeo è influenzato dall'età e dal sesso: nei maschi adulti tale valore oscilla tra i 25 e i 40 kg, nelle femmine adulte tra i 25 e i 32 kg. Il peso varia notevolmente nel corso dell'anno. I valori massimi si raggiungono nel periodo di maggiore accumulo del grasso, che corrisponde al mese di ottobre. I maschi adulti, al termine del periodo riproduttivo, arrivano a perdere quasi il 25% del loro peso corporeo, a causa del forte dispendio energetico durante le lotte tra rivali. In generale comunque, tra gennaio ed aprile si ha una diminuzione della massa corporea in tutti i soggetti, provati dalle dure condizioni invernali (nelle femmine il calo è compreso tra il 12 e il 15%)[2].

Comportamento sociale

modificaIl camoscio vive in branchi composti dalle femmine con i giovani e i piccoli dell'anno, mentre i maschi adulti in estate conducono vita solitaria per poi riunirsi al branco nel periodo autunnale, quando inizia il periodo degli amori. In questa fase avviene la lotta tra i maschi adulti che si contendono il diritto di accoppiarsi con le femmine adulte del branco. A fine inverno, i maschi adulti verranno allontanati, tornando così a vita solitaria.

Distribuzione

modificaLa popolazione è distribuita su 3 paesi :

Italia

modificaOggi, grazie a varie reintroduzioni, la specie si ritrova nei principali massicci dell'Appennino centrale. La popolazione si trova principalmente nei parchi nazionali ed è distribuita come segue:

- circa 1.250 individui nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da dove la specie non è mai scomparsa. Nel corso del XX secolo, infatti, il camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) fu a rischio di estinzione: sulle alture della Camosciara, località molto selvaggia dell'Abruzzo, rimase solo una piccola popolazione di 50 camosci. Si salvò grazie all'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo nel 1923[3];

- circa 1.500 individui nel Parco Nazionale della Majella dalla reintroduzione del 1991[4];

- circa 720 individui dalla reintroduzione avvenuta nel 1992 nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga[5];

- circa 270 individui dalla reintroduzione avvenuta nel 2008 nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini[6];

- circa 70 individui dalla reintroduzione avvenuta nel 2013 nel Parco naturale regionale Sirente-Velino[7].

Francia

modificaIn Francia, circa 24.000 camosci sono distribuiti lungo tutta la catena dei Pirenei. La popolazione stabile e densa insediata nel Parco Nazionale dei Pirenei (circa 5.000 individui) costituisce la base per le numerose reintroduzioni effettuate a partire dagli anni '80 nei Pirenei francesi[8][9].

Spagna

modificaLa Spagna è il paese con il maggior numero di individui, con due centri abitati identificati:

Curiosità

modificaIl camoscio dei Pirenei, nella sua sottospecie tipica, è presente sulle monete da 1, 2 e 5 centesimi di euro del Principato di Andorra.

Note

modifica- ^ Couturier (1964), pp. 81-134.

- ^ Couturier (1938), [pagine mancanti].

- ^ Monitoraggio della popolazione di camoscio appenninico nel Parco | Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, su www.parcoabruzzo.it. URL consultato il 1º novembre 2024.

- ^ Notiziedaiparchi.it, Il Camoscio del parco nazionale della Maiella, su Notizie dai parchi e dalle aree protette, 20 agosto 2021. URL consultato il 1º novembre 2024.

- ^ Il Camoscio appenninico | Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, su www.gransassolagapark.it. URL consultato il 1º novembre 2024.

- ^ Parco Nazionale dei Monti Sibillini: in aumento gli avvistamenti dei camosci durante il censimento estivo 2024 - Marcheinfinite Parco Nazionale dei Monti Sibillini: in aumento gli avvistamenti dei camosci durante il censimento estivo 2024, su marcheinfinite.com, 7 agosto 2024. URL consultato il 1º novembre 2024.

- ^ Il camoscio Vettore ha trovato casa nel parco del Sirente Velino, su www.corrierenews.it. URL consultato il 1º novembre 2024.

- ^ L'isard | Portail des parcs nationaux de France, su www.parcsnationaux.fr. URL consultato il 1º novembre 2024.

- ^ (FR) Isard, su www.zoodyssee.fr. URL consultato il 1º novembre 2024.

- ^ (ES) ESTADO DE LAS POBLACIONES POPULATION STATUS (PDF), su miteco.gob.es.

- ^ (ES) Rupicapra pyrenaica (PDF), su miteco.gob.es.

Bibliografia

modifica- (FR) M. Couturier, Le chamois, Grenoble, Arthaud, 1938.

- (FR) M. Couturier, Le gibier des montagnes françaises, Grenoble, Arthaud, 1964.

- (EN) T. Pérez, J. Albornoz e A. Domínguez, Phylogeography of chamois (Rupicapra spp.) inferred from microsatellites, in Molecular Phylogenetics and Evolution, n. 25, 2002, pp. 524-534.

- (ES) F. J. Pérez-Barbería e R. García-González, Rebeco – Rupicapra pyrenaica (PDF), in L. M. Carrascal e A. Salvador, Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles, Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2004. URL consultato il 26 ottobre 2017 (archiviato dall'url originale il 29 dicembre 2005).

Voci correlate

modificaAltri progetti

modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rupicapra pyrenaica

- Wikispecies contiene informazioni su Rupicapra pyrenaica

Collegamenti esterni

modifica- (EN) J. Herrero, S. Lovari e C. Berducou, Rupicapra pyrenaica, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- (EN) M. Haack, Rupicapra pyrenaica, su Animal Diversity Web, 2002.