Utente:BlackPanther2013/Sandbox

Chersoneso Aureo o Penisola d'Oro (greco: Χρυσή Χερσόνησος, Chrysḗ Chersónēsos; latino: Chersonesus Aurea) era il nome dato alla penisola malese dai e dell'antichità classica, tra cui Tolomeo, autore della Geografia (II secolo).

Il nome greco è un calco del sanscrito Suvarnadvipa, in cui dvipa può indicare sia una penisola che un'isola. Eratostene, Dionigi il Periegeta e Pomponio Mela lo chiamarono Isola d'OroTemplate:Refn senza considerare la Malesia; Tolomeo, invece, seguendo Marino di Tiro, lo descrisse come una penisola, senza includervi Sumatra[1][2][3].

Seguendo quanto riportato da Ipparco nella sua opera in tre volumi contro Eratostene, la maggior parte dei geografi classici - compresi Marino e Tolomeo - credeva che l'oceano Indiano fosse un mare chiuso. Tolomeo pose il Magnus Sinus («Grande Golfo») a est della Penisola d'Oro, ma questo era racchiuso a est da un lembo di terre incognite che si piegavano verso occidente fino a congiungersi al territorio africano. Giuseppe Flavio parlò di una terra situata in questa regione denominata «Aurea», che considerava equivalente alla biblica Ofir, dalla quale le navi di Tiro e Israele riportavano oro e altre mercanzie.

A partire dall'VIII secolo, i erano ben consapevoli del fatto che questa visione fosse sbagliata. Infatti, seguendo il Libro della Descrizione della Terra di al-Khwārizmī, credevano che esistesse una connessione, piccola o grande tra l'oceano Indiano e l'oceano esterno e posero il limite orientale del mondo abitato all'Island of the Jewel in the Sea of Darkness beyond Malaysia. The Ptolemaic eastern shore became the Dragon's Tail peninsula.

The Golden Chersonese is shown on the mappemonde of Andreas Walsperger, made in Constance around 1448, bearing the inscription, hic rex caspar habitavit (here lived King Caspar). Caspar was one of the Three Magi who worshipped the newborn Christ at Bethlehem.

Martin of Bohemia, on his 1492 geographical globe, located the islands of Chryse ("Gold") and Argyre ("Silver") in the vicinity of Zipangu (Japan), which was accorded to be "rich in gold" by Marco Polo. An expedition was sent to find the purported islands in this ___location under the command of Pedro de Unamunu in 1587.[4][5]

Il pesce luna oceanico o pesce luna comune (Mola mola Linnaeus, 1758) è il più pesante pesce osseo conosciuto del mondo. Da adulto raggiunge in media un peso compreso tra i 247 e i 1000 kg. La specie è originaria delle acque tropicali e temperate di tutto il globo. Somiglia a una testa di pesce munita di coda, e tutto il suo corpo è appiattito lateralmente. Il pesce luna può avere un'altezza pari alla lunghezza quando le sue pinne dorsale e ventrale sono estese.

Il pesce luna si nutre soprattutto di meduse, ma poiché questa dieta è piuttosto povera da un punto di vista nutritivo, esso è costretto a consumarne una grande quantità per poter svilupparsi e mantenere la sua grande mole. Le femmine di questa specie possono produrre un numero di uova maggiore di qualsiasi altro vertebrato[8], fino a 300 milioni alla volta[9]. Gli avannotti di pesce luna ricordano dei pesci palla in miniatura, con grandi pinne pettorali, una pinna caudale e una serie di spine sul corpo che non sono presenti negli esemplari adulti.

I pesci luna adulti hanno pochi predatori naturali, ma possono diventare preda di leoni marini, orche e squali. Presso gli uomini, il pesce luna è considerato una prelibatezza in alcune parti del mondo, quali Giappone, Corea e Taiwan. Nell'Unione europea, la legge vieta la vendita del pesce e dei prodotti ricavati dai rappresentanti della famiglia dei Molidi[10]. I pesci luna rimangono frequentemente intrappolati nelle reti da posta.

Membro dell'ordine dei Tetraodontiformi, che comprende anche pesci palla, pesci istrice e pesci lima, il pesce luna condivide molti tratti comuni ai membri di questo ordine. Il pesce luna oceanico, Mola mola, è la specie tipo del genere.

Nomenclatura e tassonomia

Molti dei vari nomi del pesce luna alludono al suo corpo appiattito. Il suo nome specifico latino, mola, significa «macina» e si riferisce al colore grigio, alla superficie ruvida e al corpo arrotondato tipici di questo pesce. Il nome comune inglese, sunfish, si riferisce alla sua abitudine di fare bagni di sole in superficie. Oltre al nome italiano, anche i nomi olandese, portoghese, francese, catalano, spagnolo, russo, greco e tedesco, rispettivamente maanvis, peixe lua, poisson lune, peix lluna, pez luna, рыба-луна, φεγγαρόψαρο e Mondfisch, significano tutti «pesce luna», in riferimento alla sua forma arrotondata. In tedesco, il pesce è noto anche come Schwimmender Kopf, o «testa che nuota». In polacco, viene chiamato samogłów, vale a dire «solo testa», poiché non ha una coda vera e propria. La traduzione cinese del suo nome accademico è fan-che yu (翻車魚), «pesce ruota rovesciata». Il pesce luna oceanico ha vari sinonimi binomiali obsoleti, e originariamente venne classificato nel genere dei pesci palla, come Tetraodon mola[11][12]. Viene ora posto in un genere a parte, Mola, comprendente due specie: Mola mola e Mola ramsayi. Il pesce luna oceanico, Mola mola, è la specie tipo del genere[13].

Il genere Mola appartiene alla famiglia dei Molidi. Questa famiglia comprende tre generi: Masturus, Mola e Ranzania. In inglese il nome comune sunfish senza alcun aggettivo viene impiegato sia per indicare le specie marine della famiglia dei Molidi che quelle d'acqua dolce della famiglia dei Centrarchidi, non affatto imparentate con le prime. Tuttavia, i nomi ocean sunfish e mola si riferiscono unicamente alla famiglia dei Molidi[8].

La famiglia dei Molidi appartiene all'ordine dei Tetraodontiformi, che comprende pesci palla, pesci istrice e pesci lima. I suoi membri condividono molti tratti comuni ai rappresentanti di quest'ordine, come i quattro denti fusi assieme che formano il caratteristico becco ai quali l'ordine deve il nome (tetra = quattro, odous = dente e forma = forma). Infatti, gli avannotti di pesce luna ricordano più dei pesci palla coperti di spine che gli adulti della loro specie[14].

Descrizione

La pinna caudale del pesce luna oceanico è rimpiazzata da una struttura arrotondata denominata clavus, che conferisce al corpo la caratteristica forma troncata. Il corpo è appiattito lateralmente, e visto dal davanti ha la forma di un ovale allungato. Le pinne pettorali sono piccole e a forma di ventaglio, mentre la pinna dorsale e la pinna anale sono allungate, conferendo spesso al pesce un'altezza pari alla sua lunghezza. Sono stati registrati esemplari alti fino a 3,2 m[15].

Da adulto il pesce luna oceanico misura in media 1,8 m di lunghezza e una lunghezza da una pinna all'altra di 2,5 m. Il peso medio degli esemplari adulti può variare tra i 247 e i 1000 kg[8][16][17]. Esemplari ancora più grandi non sono rari. Essi possono raggiungere una lunghezza di 3,3 m[15], una distanza tra le pinne di 4,2 m[18] e un peso di 2300 kg[19].

La colonna vertebrale di M. mola contiene meno vertebre ed è più breve rispetto al corpo di quella di qualsiasi altro pesce[20]. Nonostante il pesce luna discenda da antenati ossei, il suo scheletro contiene soprattutto tessuto cartilagineo, più leggero dell'osso, che consente di raggiungere dimensioni improponibili per gli altri pesci ossei[20][21]. I suoi denti sono fusi insieme in una struttura simile a un becco[19] e una serie di denti faringei è situata nella gola[22].

Il pesce luna è privo di vescica natatoria[20]. Alcune fonti indicano che i suoi organi interni contengano una neurotossina concentrata, la tetradotossina, come gli organi di altri Tetraodontiformi velenosi[19], mentre altre mettono in discussione questa affermazione[23].

Pinne

Nel corso della sua evoluzione, la pinna caudale (o coda) del pesce luna è scomparsa, ed è stata rimpiazzata da una pseudocoda nodosa, il clavus. Questa struttura è formata dalla convergenza delle pinne dorsale e anale[24][25] e viene utilizzata dal pesce come un timone[26]. Il clavus, ricoperto da una serie di denticelli lisci, contiene 12 raggi e termina con un certo numero di ossiculi arrotondati[27].

Il pesce luna oceanico spesso nuota presso la superficie, e la sua pinna dorsale sporgente viene talvolta scambiata per qualla di uno squalo[28]. Tuttavia, i due animali si differenziano per come muovono la pinna. Gli squali, come la maggior parte dei pesci, nuotano muovendo la coda da un lato all'altro e tengono ferma la pinna dorsale. Il pesce luna, al contrario, si sposta «pagaiando» con le pinne dorsale e anale[29].

Skin

Adult sunfish range from brown to silvery-grey or white, with a variety of mottled skin patterns; some of these patterns may be region-specific.[8] Coloration is often darker on the dorsal surface, fading to a lighter shade ventrally as a form of countershading camouflage. M. mola also exhibits the ability to vary skin coloration from light to dark, especially when under attack.[8] The skin, which contains large amounts of reticulated collagen, can be up to 7,3 cm (2,9 in) thick on the ventral surface, and is covered by denticles and a layer of mucus instead of scales. The skin on the clavus is smoother than that on the body, where it can be as rough as sandpaper.[20]

More than 40 species of parasites may reside on the skin and internally, motivating the fish to seek relief in a number of ways.[8][27] One of the most frequent ocean sunfish parasites is the flatworm, Accacoelium contortum.[30]

In temperate regions, drifting kelp fields harbor cleaner wrasses and other fish which remove parasites from the skin of visiting sunfish. In the tropics, M. mola solicits cleaning help from reef fishes. By basking on its side at the surface, the sunfish also allows seabirds to feed on parasites from its skin. Sunfish have been reported to breach, clearing the surface by approximately 3 m (9,8 ft), in an effort to dislodge embedded parasites.[28][31]

Distribuzione e habitat

Abita in mare aperto, ma è localizzato prevalentemente lungo le acque costiere, in acque tropicali, temperate e fredde (spingendosi fino in Terranova e coste norvegesi, occasionalmente anche nel mar Baltico), Mediterraneo compreso. Nell'emisfero australe è diffuso intorno alle acque di Sudafrica e Australia, ma non intorno alla Terra del fuoco.

Descrizione

I pesci luna sono i pesci ossei più pesanti e gli esemplari più grandi possono raggiungere un'altezza di 4,2 metri, 3 metri di lunghezza e circa 2.268 chilogrammi, superati in alcuni casi da squali e mante, che appartengono però alla classe dei cartilaginei. Questo pesce è caratterizzato da una forma allungata, ovaloide, molto compressa ai fianchi. La pinna caudale è formata da un'escrescenza carnosa (che parte dalla radice della pinna dorsale), la quale ha poca mobilità: la locomozione è affidata alle pinne dorsale e anale, opposte, simmetriche, robuste e allungate. La pinna pettorale è piccola e a ventaglio.

I denti sono fusi tra loro nella piccola bocca e formano una sorta di becco. Le aperture branchiali sono ridotte ad un buco, appena prima della pinna pettorale.

La sua pelle può raggiungere lo spessore di 15 cm. Essa ospita fino a cinquanta specie di parassiti e microorganismi, i quali possono provocare il fenomeno della bioluminescenza.

Si tratta inoltre di un pesce estremamente longevo: si ritiene che possa superare ampiamente i cento anni di età.

Comportamento

Quando il pesce luna nuota in prossimità della superficie, visto da una barca, può esser confuso con uno squalo, dato che se ne vede soltanto una pinna.

Come accennato, spesso risale alla superficie del mare, dove fa galleggiare il corpo in posizione orizzontale. Pare che sia, questo, un sistema per liberarsi dei parassiti, che in questo modo possono venire mangiati dagli uccelli.

Riproduzione

Una femmina può deporre fino a 1,5 milioni di uova per volta e fino a 300 milioni di uova durante il ciclo vitale. Le larve hanno il diametro di appena due o tre millimetri.

Alimentazione

Il pesce luna si nutre di plancton, di piccoli pesci e di meduse.

Note

- ^ G. E. Gerini, Researches on Ptolemy's geography of Eastern Asia (further India and Indo-Malay archipelago), London, Royal Asiatic Society, Asiatic Society Monographs, vol.1, 1909, pp.77-111.

- ^ H. Kern, "Java en het Goudeiland Volgens de Oudste Berichten", Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Volume 16, 1869, pp.638-648.[1]

- ^ Udai Prakash Arora, “Greek Geographers on the Indian Ocean and Southeast Asia”, in Chattopadhyaya, D. P. and Project of History of Indian Science, Philosophy, and Culture (eds.), History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, New Delhi, Oxford University Press, 1999, Vol.1, Pt.3, C.G. Pande (ed.), India's Interaction with Southeast Asia, Chapter 6, pp.184-185.

- ^ The Travels of Pedro Teixeira, tr. and annotated by W.F. Sinclair, London, Hakluyt Society, Series 2, Vol.9, 1902, p.10.

- ^ E.W. Dahlgren, “Were the Hawaiian Islands visited by the Spaniards before their Discovery by Captain Cook in 1778?”, Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, Band 57. No.1, 1916-1917, pp.1-222, pp.47-48, 66.

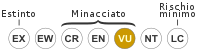

- ^ (EN) Jing, L., Zapfe, G., Shao, K.-T., Leis, J.L., Matsuura, K., Hardy, G., Liu, M., Robertson, R. & Tyler, J., Mola mola, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ Kyodo, IUCN Red List of threatened species includes ocean sunfish, The Japan Times, 19 novembre 2015. URL consultato il 19 novembre 2015.

- ^ a b c d e f Tierney Thys, Molidae Descriptions and Life History, su oceansunfish.org. URL consultato l'8 maggio 2007.

- ^ J. A. Freedman and D. L. G. Noakes (2002) Why are there no really big bony fishes? A point-of-view on maximum body size in teleosts and elasmobranchs. Reviews in Fish Biology and Fisheries. 12(4): 403-416.

- ^ Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin, su eur-lex.europa.eu. URL consultato il 16 novembre 2010.

- ^ Rainer Froese and Daniel Pauly, eds. (2007). Species of Mola in FishBase. June 2007 version.

- ^ Paolo Parenti, Family Molidae Bonaparte 1832: molas or ocean sunfishes (PDF), in Annotated Checklist of Fishes (electronic journal), vol. 18, Settembre 2003, ISSN 1545-150X. URL consultato il 6 febbraio 2012.

- ^ L. Anna Bass, Heidi Dewar, Tierney Thys, J. Todd. Streelman and Stephen A. Karl, 2 (PDF), in Evolutionary divergence among lineages of the ocean sunfish family, Molidae (Tetraodontiformes), Marine Biology, vol. 148, Luglio 2005, pp. 405-414, DOI:10.1007/s00227-005-0089-z. URL consultato il 26 giugno 2007.

- ^ Tierney Thys, Molidae information and research (Evolution), su OceanSunfish.org. URL consultato il 26 giugno 2007.

- ^ a b Juliet Rowan, Tropical sunfish visitor as big as a car, su nzherald.co.nz, The New Zealand Herald, 24 novembre 2006. URL consultato l'8 maggio 2007.

- ^ Y Watanabe and K. Sato (2008). Functional dorsoventral symmetry in relation to lift-based swimming in the ocean sunfish Mola mola. PLoS One, 3(10), e3446.

- ^ T. Nakatsubo, M. Kawachi, N. Mano and H. Hirose (2007). Estimation of maturation in wild and captive ocean sunfish Mola mola. Aquaculture Science, 55.

- ^ Wood, The Guinness Book of Animal Facts and Feats. Sterling Pub Co Inc (1983), ISBN 978-0-85112-235-9

- ^ a b c Rainer Froese and Daniel Pauly, eds. (2006). "Mola mola" in FishBase. March 2006 version.

- ^ a b c d Mola mola program - Life History, su tunalab.unh.edu, Large Pelagics Research Lab, 19 agosto 2011.

- ^ Adam Summers, No Bones About ’Em, su naturalhistorymag.com, Natural History Magazine, 27 settembre 2007. URL consultato il 30 giugno 2007.

- ^ Quentin Bone and Richard Moore, Biology of Fishes, Taylor & Francis US, 2008, p. 210, ISBN 0203885228.

- ^ Errore nelle note: Errore nell'uso del marcatore

<ref>: non è stato indicato alcun testo per il marcatoreOceanSunfishResearch - ^ Strange tail of the sunfish, su nhm.ac.uk, The Natural History Museum. URL consultato l'11 maggio 2007.

- ^ G. David Johnson and Ralf Britz, Leis' Conundrum: Homology of the Clavus of the Ocean Sunfishes. 2. Ontogeny of the Median Fins and Axial Skeleton of Ranzania laevis (Teleostei, Tetraodontiformes, Molidae) (PDF), in Journal of Morphology, vol. 266, n. 1, Ottobre 2005, pp. 11-21, DOI:10.1002/jmor.10242, PMID 15549687. URL consultato l'11 giugno 2007.«Concludiamo perciò che il clavus dei Moldi sia inequivocabilmente formato da elementi modificati delle pinne dorsale e anale e che nei Molidi la pinna caudale è andata perduta.»

- ^ Ocean sunfish, su montereybayaquarium.org, Monterey Bay Aquarium. URL consultato il 26 novembre 2015.

- ^ a b Mark McGrouther, Ocean Sunfish, Mola mola, su AustralianMuseum.net.au, Australian Museum Online, 6 aprile 2011. URL consultato il 6 febbraio 2012.

- ^ a b Mola (Sunfish), su www3.nationalgeographic.com, National Geographic. URL consultato l'8 maggio 2007.

- ^ Errore nelle note: Errore nell'uso del marcatore

<ref>: non è stato indicato alcun testo per il marcatoreUnderwaterPioneer - ^ Ana Elena Ahuir-Baraja, Accacoelium contortum (Trematoda: Accacoeliidae) a trematode living as a monogenean: morphological and pathological implications, in Parasites & Vectors, vol. 8, 15 ottobre 2015, DOI:10.1186/s13071-015-1162-1.

- ^ Tierney Thys, Help Unravel the Mystery of the Ocean Sunfish, su oceansunfish.org, 2007. URL consultato il 17 maggio 2013.